Bangkok est souvent perçue comme une ville en mouvement permanent : gratte-ciels rutilants, chantiers vertigineux, circulation ininterrompue. Pourtant, au cœur de cette effervescence, plusieurs géants de béton sont figés dans le temps. Ces tours inachevées ou abandonnées, surnommées “tours fantômes”, témoignent d’une époque d’ambition démesurée brusquement interrompue. Certaines se dressent comme des cicatrices verticales du krach asiatique de 1997, d’autres rappellent les dérives d’un urbanisme trop rapide. Leur présence silencieuse contraste avec la vitalité environnante et interroge : que faire de ces monuments inoccupés, entre mémoire, ruine et renaissance possible ?

À son achèvement en 2016, le MahaNakhon de 314 mètres a été nommé le plus haut bâtiment de Thaïlande. Offrant des boutiques de luxe et certaines des propriétés les plus chères de Bangkok. Le gratte-ciel symbolise une ville en pleine ascension. Mais au milieu d’un boom de la construction dans la capitale thaïlandaise, les squelettes de bâtiments abandonnés depuis longtemps sont une partie de l’horizon en pleine expansion. Ils sont les monuments d’un krach économique qui s’efface lentement.

Sathorn Unique Tower

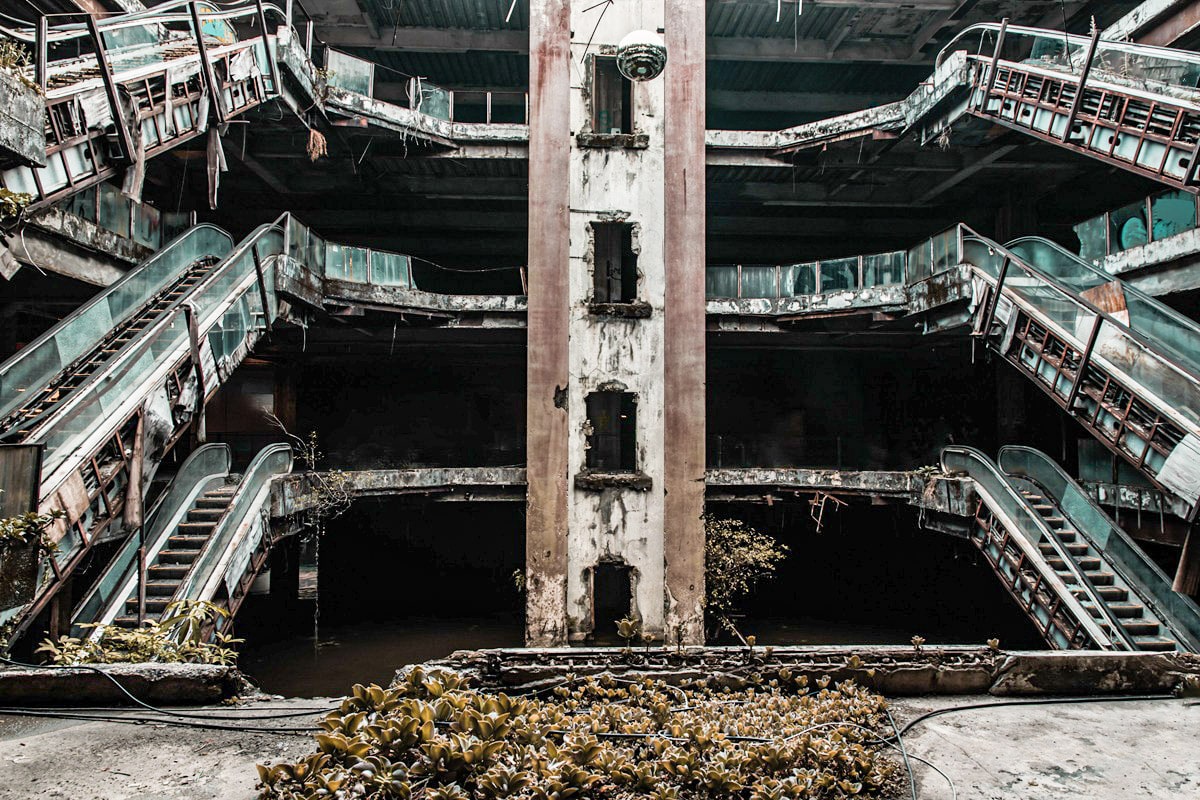

À moins de 20 minutes en voiture du MahaNakhon, une tour délabrée appelée Sathorn Unique Tower est vide depuis deux décennies. Surnommée la « Ghost Tower » de Bangkok, elle devait à l’origine devenir un immeuble de grand standing, symbole d’une Thaïlande prospère. Mais la crise financière asiatique de 1997 a stoppé net le chantier, laissant derrière elle un squelette de béton de 49 étages.

Depuis, le lieu attire les curieux, les photographes et quelques amateurs d’urbex fascinés par sa silhouette inachevée. Les autorités ont plusieurs fois tenté d’en interdire l’accès, notamment après plusieurs accidents tragiques. Aujourd’hui, la Sathorn Unique Tower demeure un repère emblématique du paysage urbain, à la fois cicatrice économique et témoin d’un Bangkok en perpétuelle mutation.

Abandonné et totalement déserté

Les tours « fantômes » de Bangkok sont devenues une destination populaire pour les photographes comme Dax Ward, qui a documenté une vingtaine d’endroits abandonnés en Thaïlande. Ces images font partie d’un genre photographique qu’il appelle « abandonia ». « Je ne me suis jamais senti aussi mal à l’aise », a déclaré Dax Ward dans une interview par e-mail. « L’aspect étrange (dans une ville comme Bangkok) est d’être complètement seul dans des espaces aussi vastes, vides et étrangement calmes. »

Les tours abandonnées de Bangkok attirent les explorateurs urbains et les amateurs de parkour. L’intérieur étrange de Sathorn Unique Tower est aussi populaire parmi les équipes de télévision et de cinéma. Un film d’horreur basé sur un suicide fictif dans le bâtiment, The Promise, a été tourné en 2017.

Les monuments de la crise

Bénéficiant d’un emplacement central et d’une vue imprenable sur la rivière Chao Phraya, la tour Sathorn de 47 étages devait comprendre 600 unités résidentielles, aux côtés des boutiques et des commerces des étages inférieurs. Mais en 1997, l’économie thaïlandaise a fléchi après des années de croissance rapide. Dans ce qui allait être connu sous le nom de crise de « Tom Yum Kung », l’effondrement du baht thaïlandais déclencha une instabilité financière dévastatrice dans une grande partie de l’Asie.

Au milieu de faillites à l’échelle nationale et de pertes d’emplois, la construction de nombreuses tours à travers le pays s’est soudainement arrêtée lorsque les financiers ont fait faillite. « Le bâtiment était achevé à 85 ou 90% », a déclaré le propriétaire de Sathorn Unique Tower, Pansit Torsuwan. « Nous avions installé des escalators, des ascenseurs et avions équipé les chambres avec leurs principaux services. »

Avec une bataille juridique en cours, l’avenir de la tour reste toujours dans les limbes. Pansit Torsuwan a déclaré que le site est à vendre, mais pour l’instant, il ne peut récupérer qu’une fraction de ses pertes en permettant aux entreprises de projeter des publicités sur la façade du bâtiment.

Une ligne d’horizon en évolution

Avec le boom du secteur de la construction en Thaïlande, certains des développements inachevés de Bangkok servent de rappel physique de la crise. Même aujourd’hui, les toits de la Thaïlande sont jonchés de projets abandonnés, héritage du (précédent) boom de la construction. La construction est restée modérée (après la crise), mais elle a commencé à se redresser alors que l’économie se concentre sur les exportations, les services et la fabrication. Il reste à voir si les développeurs ont tiré les leçons du passé.

Pourtant, ces tours fantômes ne sont pas condamnées à disparaître. À Bangkok comme ailleurs, l’intérêt croissant pour la réhabilitation du patrimoine moderne change le regard porté sur ces carcasses de béton. Plusieurs architectes et urbanistes thaïlandais plaident aujourd’hui pour leur reconversion plutôt que leur démolition. Certains imaginent y créer des logements à loyers modérés, des espaces culturels ou des observatoires panoramiques. Leur structure, déjà solide, pourrait servir de base à de nouveaux usages plus durables. Ce type de réinvention, courant à Hong Kong ou à Séoul, est encore rare en Thaïlande, où la pression foncière pousse souvent à repartir de zéro.

Les projets de réaffectation sont cependant freinés par des obstacles administratifs et financiers. Dans le cas de la Sathorn Unique Tower, les questions de propriété, de sécurité et de conformité parasismique rendent toute réhabilitation complexe. Le climat tropical n’aide pas non plus : l’humidité, la corrosion et la végétation envahissante ont fragilisé les structures. Transformer ces ruines en bâtiments sûrs nécessiterait d’importants investissements. Les promoteurs hésitent à s’y risquer, préférant ériger du neuf.

Une esthétique de la ruine

Pour les habitants de Bangkok, ces tours sont devenues des repères familiers. Certains les trouvent laides ou inquiétantes ; d’autres y voient une beauté étrange, celle des ruines modernes. Leur présence inspire peintres, photographes et cinéastes. La lumière filtrant à travers des étages sans vitres, les escaliers suspendus dans le vide, les façades rongées par le temps composent un paysage urbain singulier. Ces architectures inachevées rappellent que la ville n’est pas figée : elle pousse, s’effondre, renaît ailleurs.

Dans les quartiers voisins, la vie suit son cours. Les marchés s’installent au pied des piliers, les vendeurs de rue dressent leurs étals sous les ombres des tours désertes. Le quotidien des habitants cohabite avec la mémoire du désastre financier. Cette juxtaposition entre vie et abandon fait des tours fantômes un miroir de Bangkok elle-même : une métropole en tension permanente entre excès et résilience.

Bangkok, entre mémoire et effacement

Face à ces géants endormis, la ville hésite entre oubli et valorisation. Faut-il conserver ces tours comme témoignage d’une époque ou les effacer du paysage ? Les partisans de leur maintien rappellent leur valeur documentaire : elles racontent la vulnérabilité d’un système économique fondé sur la spéculation. D’autres y voient une blessure à refermer pour laisser place à une urbanisation plus maîtrisée.

Dans le plan de développement métropolitain 2040, plusieurs zones laissées en friche depuis le krach asiatique sont à nouveau dans le viseur des investisseurs. Mais au-delà de la spéculation, la question est culturelle : comment une ville peut-elle intégrer ses échecs dans son récit collectif ? Bangkok, qui ne cesse de se réinventer, gagnerait à reconnaître la valeur de ces ruines. Elles rappellent que la croissance n’est jamais linéaire et que l’architecture, même inachevée, parle du temps autant que du pouvoir.

Certaines associations locales militent déjà pour que les tours fantômes deviennent des lieux de mémoire urbaine : des espaces d’exposition, de recherche ou d’observation du paysage métropolitain. Transformer l’échec en ressource, le vide en horizon : voilà sans doute la véritable modernité. Car à Bangkok, ce ne sont pas les gratte-ciels flambant neufs qui racontent le mieux la ville, mais ces silhouettes incomplètes, debout au milieu du chaos, rappelant que toute ascension suppose une part d’ombre.