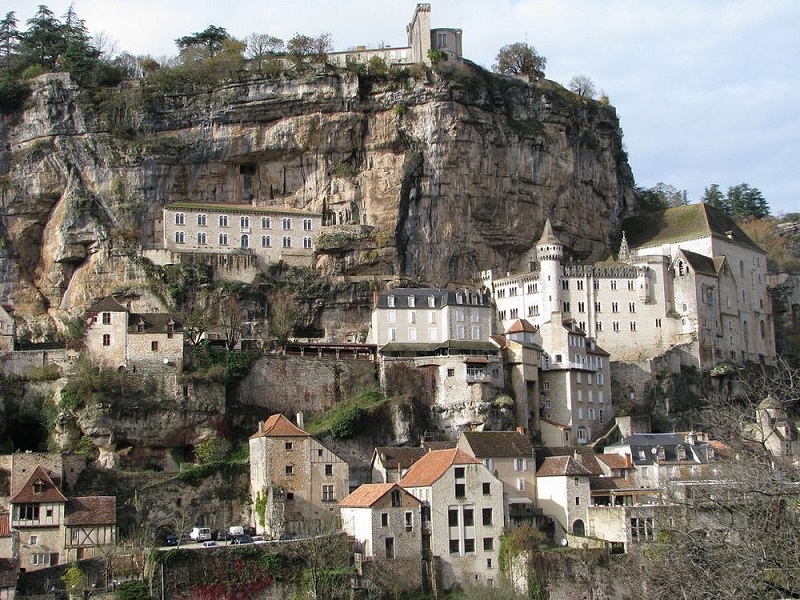

Rocamadour attire de nombreux visiteurs pour son implantation autant que pour ses pierres. Le village, la cité religieuse et le château s’empilent au flanc d’une falaise calcaire, face au canyon de l’Alzou. Cette superposition de strates urbaines raconte un millénaire de construction, de restauration et d’usages. Voici pourquoi le site attire toujours les architectes, urbanistes et passionnés de patrimoine.

Un site, trois niveaux : la logique d’une ville en falaise

Rocamadour s’organise en trois niveaux distincts, chacun avec sa fonction et ses dispositifs constructifs.

- En bas, la ville-basse : on y entre par la porte du Figuier, héritage du système défensif médiéval. La rue de la Couronnerie concentre les maisons marchandes, les percements étroits, les arcades murées et les façades de pierre calcaire. Les grandes ouvertures à l’étage noble signalent les anciennes “aulae” de maisons médiévales remaniées, comme la maison de la Pommette. Les toits utilisent la tuile plate locale ou, plus anciennement, la lauze calcaire, encore visible sur certains édifices emblématiques du bourg (guide de visite et notices patrimoniales).

- Au milieu, la cité religieuse : on y accède par le Grand Escalier des pèlerins. Il franchit la rupture de pente et débouche sur un parvis aménagé en terrasses, autour duquel se groupent une basilique, une crypte et sept chapelles. L’architecture s’appuie sur la falaise, intègre des volumes semi-troglodytiques et développe des circulations étagées, balcons et galeries.

- En haut, le château et les remparts : cet ensemble couronne l’éperon rocheux et barre la crête. Les remparts surplombent le sanctuaire et le canyon, avec un chemin de ronde partiellement conservé. L’ouvrage a joué un rôle de surveillance du site religieux et des accès à la vallée.

Ce découpage vertical, lisible dans la coupe du relief, conditionne les accès, les vues, la protection et la mise en scène du pèlerinage. Il instaure une hiérarchie claire entre les espaces profanes et sacrés, depuis la rue commerçante jusqu’aux sanctuaires puis au château. Il structure aussi la symbolique de l’ascension, physique et spirituelle, que les pèlerins suivent encore aujourd’hui. Enfin, il impose une architecture en adaptation permanente qui combine soutènements, murs de terrasse et escaliers pour domestiquer une pente extrême sans rompre son équilibre. Elle guide encore la forme du site.

La géologie guide l’architecture

Le plateau du causse de Gramat appartient au Parc naturel régional des Causses du Quercy, Géoparc mondial UNESCO depuis 2017. La falaise calcaire, le canyon de l’Alzou et les formes karstiques imposent des appuis ponctuels, des murs porteurs massifs et des dispositifs d’évacuation des eaux.

Les maçonneries utilisent le calcaire local, taillé ou posé à sec selon les ouvrages. Les couvertures historiques en lauzes calcaires (lourdes dalles posées à recouvrement) demeurent une référence constructive du Quercy encore documentée et restaurée aujourd’hui. Des étapes pour qui projette un chantier sur ce territoire : composer avec la ressource pierre, la pente, l’eau et le patrimoine existant.

Le parcours du pèlerin : escalier, parvis, sanctuaires

Le Grand Escalier structure l’expérience spatiale. Les 216 marches qui mènent au parvis créent une séquence rythmée, ritualisée depuis le Moyen Âge. L’arrivée sous la Porte sainte ouvre une place à deux niveaux, dallée, qui distribue la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour et la chapelle Notre-Dame. Ici, l’architecture dialogue avec la paroi rocheuse : c’est un système de soutènements, de murs de façade semi-troglodytiques et de voûtes qui absorbent la poussée du terrain.

Basilique Saint-Sauveur et crypte Saint-Amadour

Érigées entre art roman et premier gothique, elles forment un ensemble romano-ogival unique. La basilique s’adosse à la falaise, développe deux nefs et repose sur la crypte située en contrebas. L’ensemble est protégé au titre des monuments historiques et compte parmi les éléments inscrits par l’UNESCO au sein des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Sur le plan spatial, la stratification verticale nef-crypte et le contact direct avec la roche expliquent les choix de voûtements, d’arcs doubleaux et de contreforts. La roche y sert autant de support que de limite constructive.

Chapelle Notre-Dame et Vierge noire

La petite chapelle, accrochée au bord du parvis, abrite la Vierge noire, cœur dévotionnel du sanctuaire. Les volumes sont restreints, les parois épaisses, et les objets votifs suspendus rappellent le lien ancien avec les marins et les vœux ex-voto. Cette échelle intime contraste avec la monumentalité de la basilique.

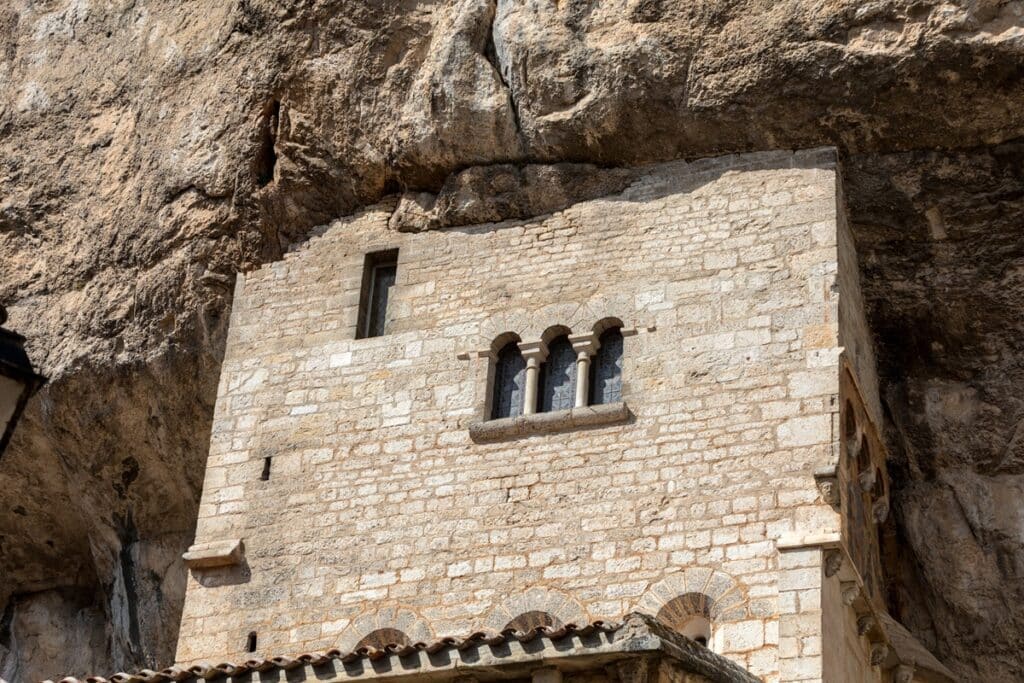

Chapelle Saint-Michel : la demi-grotte sacrée

La chapelle Saint-Michel adopte une implantation semi-troglodytique. Une partie de sa paroi et de son plafond est le rocher lui-même. L’orientation suit la falaise, non l’axe liturgique classique. Les fresques médiévales conservées confirment la valeur du décor peint dans cet environnement minéral contraint.

Le rôle du château et des portes

Au sommet, le château de Rocamadour et ses remparts relient les bords de l’éperon rocheux et surveillent le sanctuaire. Le chemin de ronde suspendu, visible depuis le parvis, témoigne d’une stratégie topographique : défendre par le haut un site religieux adossé à la paroi.

Dans la ville-basse, la porte du Figuier et d’autres passages contrôlent l’accès à la rue principale. Les arcs brisés, les traces de barres et de feuillures lisent encore un fonctionnement de porte fortifiée médiévale. Ces éléments, revisités au XIXe siècle, cadrent aujourd’hui encore le parcours.

Le XIXe siècle, entre restauration et recomposition

À partir des années 1840, l’état du sanctuaire impose une vaste campagne de restauration. Sous la conduite de l’abbé Chevalt, proche de l’école de Viollet-le-Duc, la cité religieuse est consolidée, reprise et parfois recomposée. Le palais des évêques, reconstruit dans un esprit gothique troubadour, en est un marqueur lisible depuis l’escalier. Le chemin de croix reliant château et sanctuaire date aussi du XIXe siècle, tout comme la mise en valeur du chemin de ronde, dont certaines archères furent remplacées par de larges baies romantiques surplombant l’Alzou. Ce XIXe siècle fabrique la silhouette “médiévale” que nos yeux lisent aujourd’hui, en dialogue avec les maçonneries médiévales conservées.

Matériaux et techniques : pierre, lauze, rocher

Dans le Quercy, la pierre calcaire règle tout. Les murs porteurs portent la charge verticale et travaillent avec la paroi rocheuse, souvent visible à l’arrière des nefs ou des chapelles. Les toits traditionnels en lauzes calcaires exigent une charpente dimensionnée et un fort recouvrement pour l’étanchéité.

Sur les petits édifices pastoraux du causse, voûtes en encorbellement et pierre sèche composent des volumes à part entière. À Rocamadour, la lauze subsiste sur des toitures visibles depuis le chemin de ronde et sur quelques maisons du bourg. Cette culture constructive nourrit les restaurations contemporaines, qui s’appuient sur des guides techniques régionaux pour maintenir l’authenticité du bâti. Elle s’appuie sur un savoir-faire encore transmis par quelques ateliers locaux et chantiers-écoles.

Rocamadour et l’UNESCO : une inscription par les routes

La basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour sont inscrites au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1998 dans le cadre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Cette inscription ne concerne pas un monument isolé mais un réseau. Elle reconnaît des lieux qui ont structuré le pèlerinage médiéval vers Compostelle et qui conservent encore leur rôle culturel, spirituel ou paysager.

Rocamadour s’y inscrit par sa topographie spectaculaire, par la continuité de la pratique religieuse et par l’ampleur de son architecture de sanctuaires superposés. Son implantation à flanc de falaise illustre une manière singulière d’adapter le bâti au relief sans rompre la cohérence liturgique d’un ensemble sacré. L’UNESCO souligne aussi la valeur matérielle de ses chapelles médiévales, de la crypte et des espaces de circulation liés au pèlerinage, qui conservent un tracé lisible depuis le XIIᵉ siècle.

Parcours d’étude sur site : ce qu’il faut regarder

- L’adossement des nefs à la paroi : l’interface bâtir-rocher dicte l’éclairage, la ventilation et la reprise des poussées. Elle conditionne aussi l’acoustique à l’intérieur des bâtiments.

- Le parvis à deux niveaux : la manière dont il distribue basilique, crypte et chapelles, et les circulations qui relient ces plans. Il organise la lecture du site dès l’arrivée.

- Les traces défensives : portes médiévales, remparts, chemin de ronde. Lisez les reprises du XIXe siècle et les percements transformés. Elles révèlent un paysage bâti continuellement remanié.

- Les toitures : repérez les lauzes encore en place, comparez avec les tuiles plates plus récentes et notez l’impact visuel sur la silhouette du village. Elles marquent l’identité du paysage.

- Les enduits et pierres apparentes : hétérogénéité des parements, joints et restaurations selon périodes et fonctions. Ils parlent de l’histoire constructive du lieu.

- La gestion de l’eau : caniveaux, gargouilles, pentes de terrasses, reprises d’infiltration au contact du rocher. Elle conditionne la durabilité des maçonneries et la stabilité des terrasses.

Gestion actuelle et transmission

Rocamadour conjugue culte vivant, fréquentation touristique et protection patrimoniale. Les notices patrimoniales du ministère de la Culture encadrent les interventions sur la cité religieuse, la basilique et la crypte. Le Parc naturel régional des Causses du Quercy, labellisé Géoparc mondial UNESCO, anime la filière pierre, documente la lauze et soutient des chantiers pédagogiques. Pour les projets sur bâti ancien, le couple ressource locale + règle d’art reste la meilleure voie : calcaire du causse, lauze et filière pierre, diagnostics structurels au contact du rocher, respect des volumes et des rythmes médiévaux et XIXe.

Une expérience architecturale

Rocamadour se comprend en marchant. Depuis la porte du Figuier, la montée progressive crée des cadrages sur les toitures, les murs appuyés au rocher et le parvis qui se dévoile au dernier moment. Avancez jusqu’au balcon menant à Notre-Dame et jetez un œil à la chapelle Saint-Michel taillée dans la paroi. Terminez par les remparts, où l’on perçoit la continuité topographique entre le plateau, la crête fortifiée et l’empilement des volumes religieux en contrebas. Ce dialogue entre relief, pierre et rites a forgé une œuvre urbaine singulière, où chaque pas révèle un choix constructif précis.