Vous arrivez sur le plateau d’Equihen-Plage, le vent file depuis la Manche, et, soudain, vous voyez ces volumes arrondis, bruns, posés comme des baleines échouées au bord des dunes. Ce ne sont pas des œuvres d’art. Ce sont des habitations. Des coques de bateau retournées, posées avec la quille en l’air. Ici, on les appelle tout simplement les « quilles en l’air ». Elles parlent de la vie dure des marins-pêcheurs du Pas-de-Calais, leur ingéniosité, et un sens du recyclage bien avant l’heure.

Un ancien marin de la commune résume souvent l’esprit du lieu à sa façon : « Quand on n’a pas d’argent, on a des idées. » L’image colle à ces maisons. Elles naissent d’un besoin : se loger près de la mer avec ce qu’on a sous la main : une coque hors d’usage, un peu de bois, du goudron, des mains expertes.

Où les voir et d’où vient cette idée ?

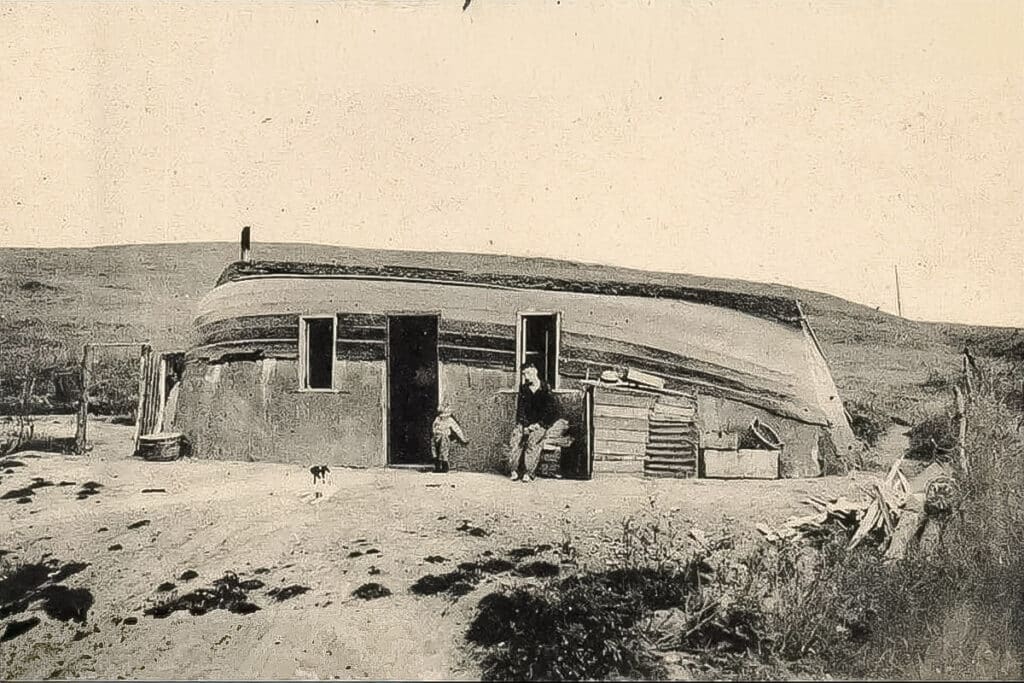

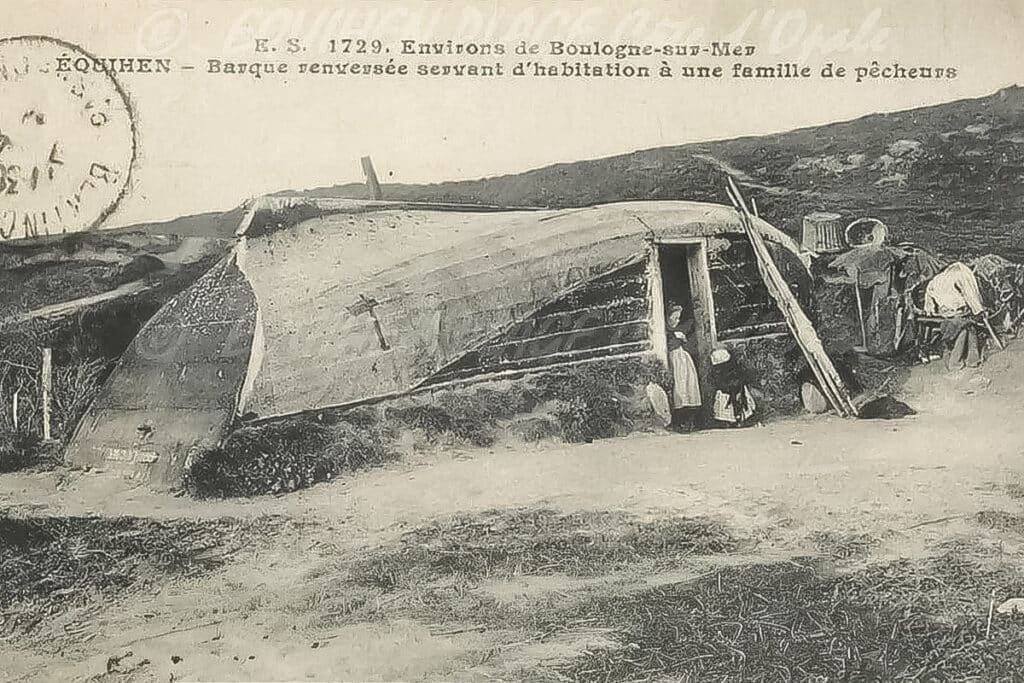

Equihen-Plage se situe sur la côte nord de la France, à quelques kilomètres au sud de Boulogne-sur-Mer. Ce petit village balnéaire d’environ trois mille habitants regarde la Manche, adossé à un plateau battu par le vent. Jusqu’au début du XXᵉ siècle, c’était un village de pêcheurs, avec son port, ses filets tendus au séchage et ses barques tirées sur la grève. Les familles vivaient de la mer, souvent avec peu de moyens, et tout objet trouvait une seconde vie. C’est dans ce contexte qu’est née la tradition des « quilles en l’air ».

Lorsqu’un bateau devenait trop vieux pour naviguer, il n’était pas abandonné. On le tirait à terre, au sec, parfois à la force des bras et avec des rouleaux de bois. Puis on le retournait. La coque, tournée vers le ciel, devenait un toit robuste. Elle protégeait de la pluie et coupait le vent venu du large. Pour la rendre étanche, on la recouvrait de goudron (une protection durable héritée des charpentiers de marine).

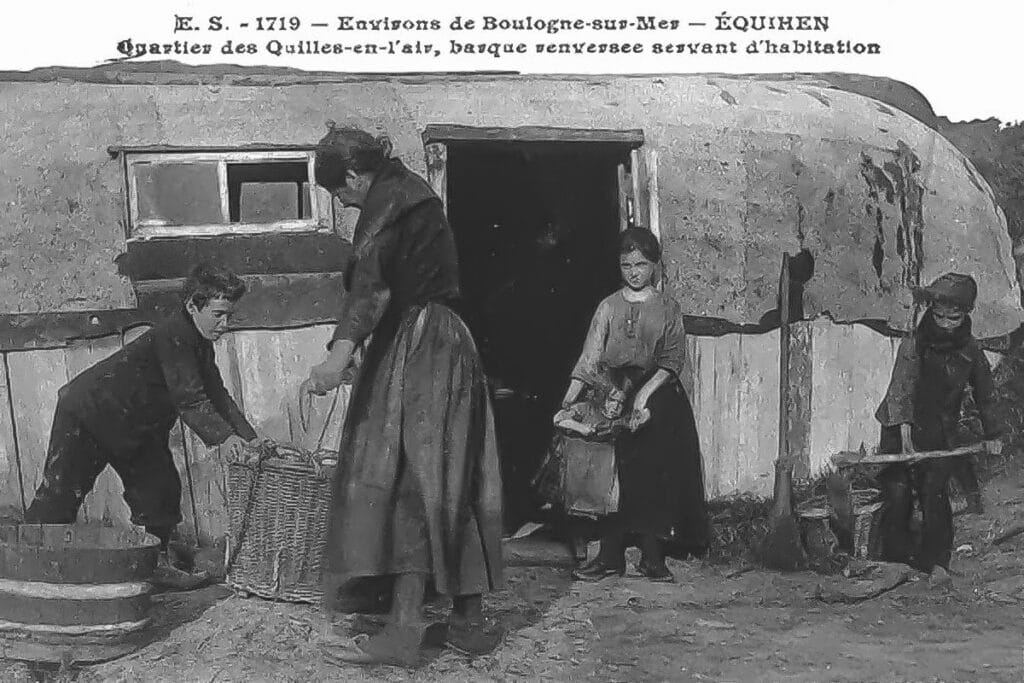

Une porte était découpée dans le flanc, deux fenêtres suivaient pour laisser passer un peu d’air et de lumière. L’intérieur était sombre, mais fonctionnel. Toute la longueur du bateau formait une pièce unique où l’on vivait, cuisinait et dormait. Rien n’était perdu : les bancs de rame devenaient des étagères, les membrures soutenaient les lits, les voiles usées servaient de rideaux. Ces abris témoignaient d’une ingéniosité quotidienne. On vivait littéralement de la mer, à l’abri de son ancien outil de travail.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village a beaucoup souffert. Les bombardements ont détruit presque toutes les anciennes « quilles ». Il ne restait que quelques souvenirs, et quelques photos jaunies. Pourtant, l’idée n’a jamais totalement disparu. Dans les années 1990, la commune a décidé de faire revivre cet héritage. 60 ans après leur disparition, elle a reconstruit plusieurs maisons inspirées des coques d’autrefois : mêmes lignes courbes, même silhouette sombre, mais avec tout le confort moderne.

Ces nouvelles quilles en l’air accueillent aujourd’hui les visiteurs de passage. Elles servent d’hébergement touristique, équipées de cuisine, salle d’eau et chauffage. Les plus curieux peuvent y passer la nuit et goûter un fragment de l’histoire maritime locale. Les tarifs commencent autour de trois cents euros la semaine, selon la saison. C’est une excellente façon de découvrir cet héritage local unique.

Les Quilles en l’air sont sur les hauteurs du village, dominant la mer. On y accède à pied, depuis le centre ou la plage. Les reconstructions respectent la logique des implantations anciennes : pignons face au vent, alignement doux le long du plateau, coques sombres qui se détachent sur le ciel clair. C’est là que l’on comprend le lien entre les marins d’hier et le patrimoine d’aujourd’hui. Ces maisons, nées de la débrouille, sont devenues un symbole d’ingéniosité populaire et une attraction de la côte d’Opale.

Comment construit-on une « quille en l’air » ?

La méthode suit quelques étapes concrètes.

D’abord, on choisit la coque. Longueur raisonnable, membrures solides, pas trop de pourriture. Les marins savent lire une charpente navale comme on lit une carte.

Ensuite, on prépare le socle. Une assise en maçonnerie ou en bois permet de poser la coque retournée, d’aplanir, d’aligner, d’écarter l’humidité du sol. La façade qui regarde la mer reçoit souvent le moins d’ouvertures : cela limite la pluie poussée par le vent d’ouest.

Puis vient le retournement. On bascule la coque, on la cale, on la rogne parfois. Les ouvertures se percent dans les flancs ; on y intègre des menuiseries récupérées. Sur certains exemples, la quille devient comme un faîtage accentué. Sur d’autres, on tronque la partie arrière pour intégrer une cheminée.

On protège enfin le bois. Traditionnellement, on passe du goudron de Norvège, des huiles, des badigeons sombres. Le noir absorbe la chaleur, sèche vite, et masque les reprises. Dans quelques maisons, on cloue des bardeaux ou on pose des planches pour protéger les zones les plus exposées.

Ce n’est pas une cabane. On parle d’un petit habitat de travail, pensé au millimètre. Les assemblages suivent le sens du fil du bois. Les réparations sont rapides : une planche fendue se remplace vite.

À l’intérieur : organisation, chaleur, vie quotidienne

Poussez la porte dans votre tête pour imaginer la scène : vous entrez dans une pièce de séjour qui sert de cuisine, de salle à manger, de chambre et d’atelier. Les zones de repos se nichent dans une alcôve ou sous la partie la plus haute de la coque. Le plafond en courbe crée une acoustique douce et une impression de cocon. Les jours de tempête, on entend la pluie marteler comme sur un bateau.

Le feu est central. On installe un poêle ou une cheminée modeste. L’air circule par des ouïes discrètes et par des interstices ménagés volontairement, car il faut ventiler. Le bois goudronné évite les infiltrations. Les sols se font en planches épaisses, parfois en terre battue compactée, selon les moyens.

La lumière entre par des châssis de fenêtre simples, parfois des anciens hublots. Pas d’effets, juste ce qu’il faut pour cuisiner, réparer les filets, ranger les casiers. On vit dehors dès que le temps le permet. On travaille le long de la façade, on tire une corde, on répare, on discute. Une anecdote court encore chez les plus âgés : « Le goudron collait aux sabots l’été. On râlait, mais la maison tenait bon l’hiver. » Cette phrase dit tout : ces maisons ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la tenue.

Architecture de nécessité, mais vraie culture constructive

On pourrait y voir une solution de fortune. C’est mieux que cela. Les quilles en l’air prouvent qu’un territoire fabrique des réponses adaptées à son climat, à sa topographie, à sa ressource. Rien de spectaculaire, tout d’intelligent. Les principes sont très clairs : compacité, réemploi, peu d’ouvertures au vent dominant, entretien possible par la famille, matériaux disponibles à pied.

Le réemploi n’est pas un slogan. Il s’impose quand le budget est maigre. Et il génère une qualité : un toit de coque travaille comme un bon manteau contre la pluie, avec moins de joints, moins de points faibles. Les connaissances maritimes irriguent la maison ; la charpente navale devient charpente de toit.

De la disparition à la renaissance locale

Les guerres, l’évolution de la pêche, l’urbanisation et la normalisation sanitaire font reculer ces habitats. Beaucoup de quilles en l’air disparaissent après 1945. Mais dans les années 1990-2000, la commune et des acteurs locaux relancent le sujet. On reconstruit des quilles en l’air pour l’hébergement touristique et pour faire revivre la mémoire du lieu. Le principe demeure : silhouette de coque, volumes modestes, implantation lisible. La technique change : structure neuve, isolation aux normes, menuiseries performantes, mais l’esprit tient (rapprocher la vie de la mer et préserver une forme locale).

Ce mouvement a un effet vertueux : il rend cette histoire visible. Les visiteurs comprennent mieux le lien entre le port, la plage, le plateau, l’effort quotidien des familles. Les enfants posent des questions : « Maman, on vivait vraiment dans un bateau ? » Et l’on peut répondre oui, sans exagérer.

Ce que ces maisons apprennent aujourd’hui

Regardons trois leçons utiles :

- Construire compact et bas : le vent d’ouest souffle sans relâche. Un volume ramassé, près du sol, évite l’arrachement et les déperditions. La coque impose cette forme, elle a raison.

- Réemployer avec méthode : une ressource locale, même imparfaite, peut devenir un atout si l’assemblage, la protection et l’entretien suivent des règles tenables. Pas besoin d’outils exotiques : un marteau, une scie, des clous, du goudron suffisent, à condition de savoir où les mettre.

- Ouvrir là où c’est utile, pas partout : des ouvertures dosées, bien orientées, améliorent le confort sans grever le budget. Une fenêtre au sud, une ventilation traversante, un auvent, etc.

Ces trois points parlent aux projets actuels : rénovation frugale, chantiers participatifs, circuits courts. Une étude de l’Ademe sur le réemploi (2022) indique que la réutilisation d’éléments bois peut réduire l’empreinte carbone d’un second œuvre de l’ordre de 30 à 45 %. Ce n’est pas anecdotique ; c’est mesurable. Et cela rejoint l’intuition des marins d’Equihen : faire avec, faire bien, faire durablement.

Matériaux, entretien, réparations : un art modeste

La vie d’une « quille », c’est une suite de petites interventions. On regoudronne au printemps. On remplace une planche sur le flanc exposé. On revisse une ferrure. On regoudronne contre l’humidité. Tout cela coûte du temps plus que de l’argent. Et cette routine crée un lien affectif fort. On connaît la maison par cœur, on sent où ça travaille, où ça couine, où il faut revenir avec la brosse et le pot noir.

Les matériaux parlent vrai : bois massif, clous forgés, briques communes, vitrages simples. Rien d’exotique dans ces maisons. La performance vient de l’assemblage et de la constance de l’entretien.

Quelles différences entre ancien et contemporain ?

Les « quilles » historiques d’Equihen utilisent de vraies coques de bateau. Les reconstructions actuelles reproduisent la forme avec des ossatures neuves construites pour cela, une isolation continue, un pare-vapeur, des menuiseries performantes et des revêtements extérieurs imitant l’aspect goudronné. On gagne en confort thermique et acoustique, on garde la silhouette. C’est un compromis assumé : l’architecture vernaculaire sert de guide, les normes actuelles garantissent la sécurité et la salubrité.

Un patrimoine modeste qui fait école

Equihen n’est pas le seul littoral à avoir vu naître des maisons sous des coques de bateau retournées. On trouve des traces d’abris similaires sur d’autres rivages, en Normandie ou en Bretagne, souvent temporaires. Mais à Equihen, le phénomène a pris une ampleur rare, au point de constituer un quartier singulier et d’inspirer une politique locale de revalorisation. Cette continuité donne une profondeur au site. Elle nourrit aussi la transmission : ateliers pédagogiques, visites commentées, projets scolaires.

On peut y voir une voie praticable pour d’autres territoires : documenter les savoir-faire, raconter les gestes, réactiver des formes sobres qui n’exigent pas des moyens démesurés. Une maison n’a pas besoin d’être grande pour être accueillante. Elle doit tenir debout, garder la chaleur, et se réparer facilement.

FAQ : foire aux questions

Ces maisons sont-elles d’origine ? Il subsiste des éléments anciens et des reconstructions. Les projets récents respectent la silhouette et l’esprit, avec des techniques contemporaines.

Peut-on y dormir ? Oui, certaines « quilles » sont proposées en hébergement de vacances. Vérifiez les disponibilités auprès des structures locales et réservez à l’avance, surtout l’été.

Pourquoi les couleurs sombres ? Le goudron protège le bois et sèche vite. Les teintes foncées masquent aussi les reprises. C’est une logique d’usage, pas un choix décoratif.

Y a-t-il une saison idéale pour visiter ? Le printemps et l’automne offrent une lumière douce et des vents présents. Vous verrez la maison « travailler » avec le climat, ce qui donne du sens à la forme.

Les quilles en l’air d’Equihen montrent qu’une maison peut naître d’un besoin pressant, d’une ressource locale et d’une culture de métier. Pas d’effets, pas de grandes théories. Une coque, une famille, un lieu. Et, malgré les changements du littoral et des usages, l’idée tient encore. Si vous passez par là, marchez sans vous presser, regardez les détails, écoutez le vent dans les membrures. Tout est dit.