Parmi les exemples survivants de maisons traditionnelles au Chili, celui du peuple Mapuche est peut-être le plus connu et c’est la maison (ou ruka) qui est l’élément architectural le plus représentatif. Dans la vision du monde Mapuche, il existe le concept intrinsèque de Az Mapu, ou comment les choses doivent être faites pour maintenir l’équilibre entre l’homme et la terre. Ce concept conduit à des directives pour tous les aspects de la vie, y compris l’emplacement, l’orientation et la conception de la ruka.

Caractéristiques de la ruka traditionnelle

La forme circulaire est un élément récurrent dans l’architecture Mapuche. Elle représente l’ovaire, le premier habitat de l’homme; la ruka, la maison de l’homme; l’espace sacré mapuche et le cosmos. Le concept de temporalité est toujours présent dans la vision du monde Mapuche. Tout est gouverné par le changement cyclique; jour et nuit; vie et mort; et rotation des saisons. Ce caractère temporel peut être clairement vu dans les matériaux et la construction de la ruka et la vie Mapuche qui favorise la notion « d’empreinte écologique », un concept aussi préconisé par la théorie de la durabilité actuelle.

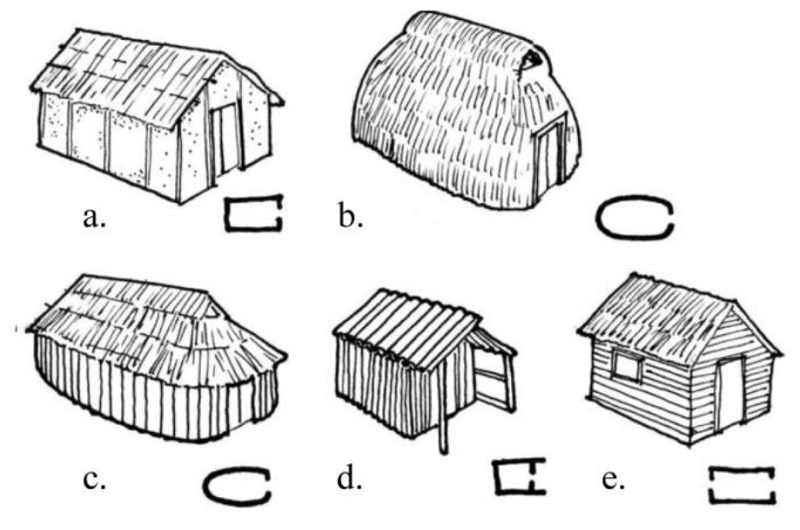

Une première version de la ruka (ou ruca) était la ruka encolihuada. La ruka encolihuada consistait en une structure conique construite autour d’un poteau vertical central. Aujourd’hui, la ruka est un espace clos ovale ou rectangulaire, traditionnellement sans subdivisions intérieures. En général l’enceinte n’a qu’une seule entrée qui doit faire face à l’est vers le soleil levant et la première énergie de la journée.

Le mot pour la porte en Mapundungún, la langue des Mapuche, est wülngin ce qui signifie « où l’homme entre et sort » et « où le soleil entre ». Les seules autres ouvertures sont triangulaires sous la poutre faîtière orientée est et ouest, ces trous permettent à la fumée de s’échapper et fournissent des gîtes pour les poules. Dans la majeure partie du centre et du sud du Chili, les vents dominants viennent du sud et du nord en hiver. L’orientation de la porte et des ouvertures offre donc une protection contre ces vents.

Historiquement, il n’était pas nécessaire de fermer l’entrée, car les vols n’existaient pas et les portes n’ont été introduites qu’avec l’arrivée des Espagnols. L’objectif de la ruka est le foyer ouvert, un lieu de rassemblement, de conversation, de travail, de cuisine et la seule source de chaleur du logement. Il n’y a pas de cheminée et la fumée monte, en sortant par les ouvertures de toit. La fumée et la suie imprègnent le bois et le chaume, jouant un rôle dans la préservation des matériaux de construction.

Variations de l’architecture Mapuche et de la ruka

Chaque branche du peuple Mapuche a développé ses variations de la ruka. La forme et les matériaux s’adaptent en fonction de l’environnement et du climat dans lequel se situe la ruka.

Les Picunche (gens du Nord) construisent des rukas rectangulaires ou ovales avec des toits de chaume et introduisent une masse thermique dans les murs sous forme de torchis (quincha : système de construction en bois et canne ou roseau géant formant un cadre antisismique recouvert de boue et de plâtre) afin de contrôler l’oscillation thermique diurne élevée et les hautes températures diurnes.

Les Lafkencheb (gens de la mer) utilisent les roseaux qui poussent dans les zones humides côtières pour la toiture les murs, tandis que les Nagche (peuple des plaines) et les Williche (peuple du Sud) utilisent le chaume pour le toit et utilisent le bois plus abondant pour les murs, avec les Nagche favorisant les poteaux et les planches verticaux, tandis que les Williche les placent plutôt de façon horizontale.

La ruka des Pehuenche (peuple des Pehuen, fruit de l’Araucaria) est la maison la plus différente des Mapuche avec ses murs et son toit de rondins évidés ou wampos. Cette construction massive résiste aux charges de neige imposées par sa localisation dans les contreforts des Andes.

Bien qu’il existe à ce jour la tradition de construire des rukas traditionnels, il est actuellement très rare de trouver une ruka continuellement habitée. En général, les rukas sont maintenant réservés pour des événements spéciaux, pour des réunions de famille et pour offrir un hébergement touristique.

Matériaux pour construire une ruka

En accord avec le concept Mapuche de la temporalité, tous les types de ruka sont éphémères, faites de matériaux naturels, biodégradables, avec peu d’élaboration. La construction est une tâche commune dans laquelle le propriétaire invite le reste de la communauté à participer. Après l’achèvement de la structure principale, le propriétaire offre aux travailleurs un repas avec de la viande, du pain et du mudai ou de la chicha, une boisson alcoolisée à base de blé fermenté, de maïs, de pommes ou de pignons.

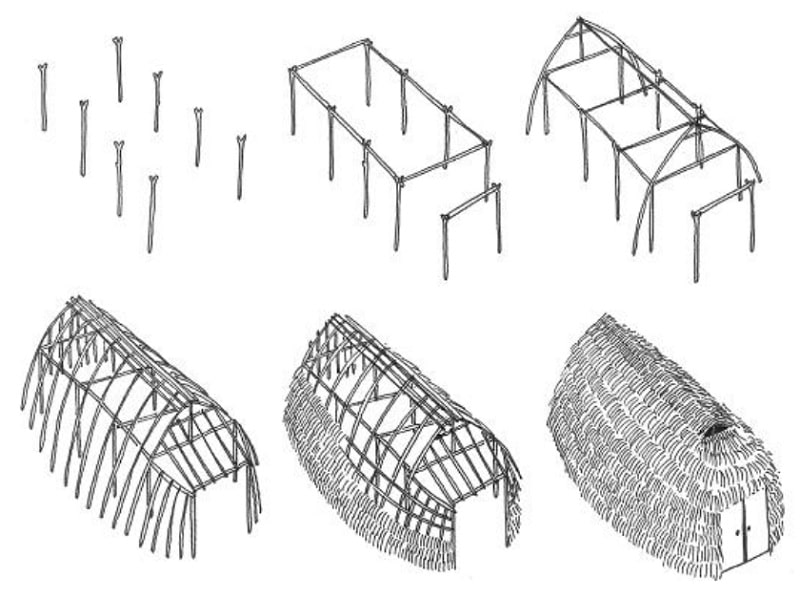

De nouveau après l’achèvement du chaume, un autre repas est offert. Il semble que le temps imparti entre l’achèvement de la structure et le chaume dépend davantage du temps nécessaire pour préparer suffisamment de viande et de chicha, plutôt que celui requis par les travaux de chaume. La structure primaire est formée avec des troncs d’arbres. Des troncs fourchus ou taras forment des poteaux verticaux supportant des poutres horizontales aboutissant à la poutre faîtière ou kuikuipani.

Sauf pour la ruka Pehuenche, cette structure primaire supporte une structure secondaire de troncs et de branches plus minces qui est à son tour couverte de chaume de ratonera (Hierochloe utriculata), de carex (Schoenoplectus californicus) ou de drageons d’arbres. Les maisons traditionnelles sont recouvertes d’une épaisse couche de chaume qui constitue une protection extraordinaire contre les pluies et une isolation thermique imbattable. Le chaume est placé en commençant par le bas, en travaillant vers le haut de sorte que la deuxième rangée chevauche et couvre la majeure partie de la première. Deux hommes, l’un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, passent une aiguille de bambou des incas (Chusquea culeou) enfilée avec la tige d’un campsidium valdivianum (plante indigène du chili) entre le chaume, ainsi le campsidium valdivianum passe au-dessus et en dessous de deux barres horizontales qui compriment le chaume.

Dans le cas de la ruka des Pehuenche, au lieu du chaume, on utilise des rondins droits et évidés sous la forme de grandes tuiles, alternativement convexes et concaves, formant l’enceinte horizontale et verticale. Lorsqu’ils sont bien construits, ces wampos empêchent l’infiltration de pluie, et si des trous apparaissent, ils sont remplis par de plus petits bois ou bambou des incas. Un support solide est sculpté dans les bases des wampos de toit pour fournir une connexion mécanique avec les poutres horizontales.

Les sols des rukas sont faits de terre compacte nue sans finition supplémentaire. Cela fournit une masse thermique suffisante pour atténuer les fortes oscillations thermiques diurnes estivales. Tant dans les rukas Lafkenche que dans les Pehuenche, les matériaux utilisés sont dictés par ceux disponibles localement.

Les roseaux pour le chaume poussent dans les lacs côtiers et les zones humides, le bois pour les wampos dans les forêts pluviales tempérées des contreforts andins. Ces matériaux sont donc non seulement à faible teneur en carbone dans leur production mais nécessitent également peu d’énergie et d’émissions de carbone dans leur transport vers le site. Cette intimité entre la production et l’usage favorise une conscience de l’environnement naturel non trouvé dans la société contemporaine.

Construction d’une ruka

Afin de promouvoir le patrimoine architectural mapuche, le musée mapuche de Cañete a construit plusieurs rukas (habitations traditionnelles mapuches) dans le parc environnant :

- La première, construite dans les années 1980, a été détruite par un incendie.

- La seconde, construite dans les années 1990, est devenue trop petite pour accueillir le nombre croissant de visiteurs venant découvrir la vie et le quotidien des mapuches.

- La dernière a été construite en 2003 avec le soutien des communautés voisines, qui ont réalisé un travail traditionnel pour reproduire une ruka du territoire Lafkenche.

Armando Marileo a supervisé leur construction. Les travaux ont commencé par le choix du site et le marquage des dimensions et de l’entrée. Des poteaux en bois indigène (noisetier, laurier, cannelier, lulmo) ont été utilisés pour les structures latérales, et d’épaisses poutres en boldo soutenaient le toit.

Le plan du musée de 2010 a pris en compte le savoir-faire des communautés locales pour la construction des rukas. Ces femmes s’accordèrent sur le fait que l’intérieur devait représenter le lieu où le peuple mapuche partage, tisse, cuisine et dort, et que l’extérieur devait être construit sans clous ni fil de fer, avec un toit de chaume et des ouvertures stratégiquement placées pour évacuer la fumée.

La galerie suivante présente des images illustrant la construction de la ruka érigée dans la cour du musée dans les années 1990 : le bornage du terrain, la construction de la structure et la pose du toit de chaume.