Quand vous arrivez dans le Nouveau-Mexique ou le nord de l’Arizona, vous voyez ces volumes d’adobe couleur terre, les poutres qui dépassent, les toits plats, les patios. L’ensemble semble millénaire, alors qu’une grande partie date du XXe siècle. C’est le Pueblo Revival : un style né de la rencontre entre l’architecture des peuples pueblos, le regard des Anglo-Américains, le tourisme ferroviaire et la volonté de façonner une image régionale cohérente. L’enjeu, pour qui s’y intéresse, est de comprendre ce que ce style reprend des villages pueblos, ce qu’il invente et ce qu’il raconte sur le territoire.

Des pueblos ancestraux au mythe du Sud-Ouest

À l’origine, il y a les pueblos : taos, acoma, hopi, zuni et d’autres. Des villages en terrasses, en adobe ou en pierre, organisés autour de places, avec des volumes empilés qui peuvent atteindre plusieurs niveaux. Les pièces s’ouvrent vers l’intérieur, les murs sont épais, les fenêtres rares. Les toits servent de terrasses et de circulation. Les vigas (poutres en bois) portent des plafonds de branchages et de terre. Cela répond à un climat sec, à des ressources limitées et à une organisation communautaire précise.

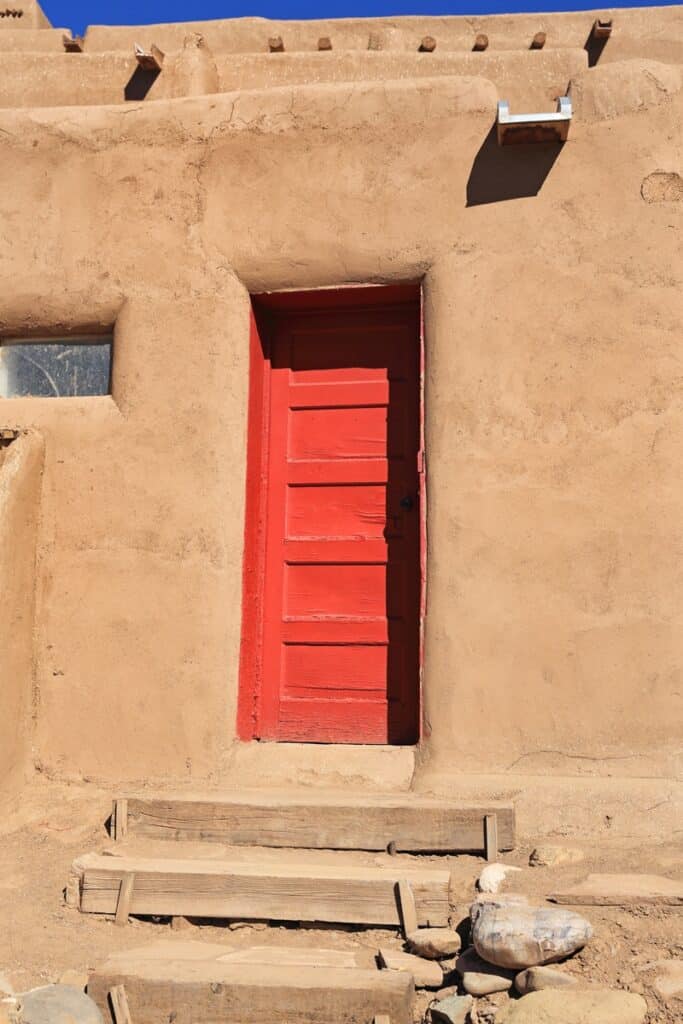

Le Taos Pueblo, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est toujours une référence majeure : un ensemble compact, des murs repris à l’adobe chaque année lors de travaux collectifs, des accès par échelles et toits dans la tradition ancienne, une continuité d’usage sur près de 700 ans.

Les premiers architectes et voyageurs anglo-européens ont été frappés par cette forme compacte, l’absence de toiture à forte pente, la continuité entre bâtiment et paysage. Ils y ont vu un modèle régional possible, parfois sans mesurer la profondeur culturelle de ce qu’ils observaient. C’est ce décalage entre regard extérieur et cultures pueblos qui prépare la naissance du Pueblo Revival.

L’adobe : matière, climat et entretien collectif

Sans adobe, pas de Pueblo Revival crédible. L’architecture en adobe, ce sont des briques moulées à partir d’un mélange de terre argileuse, de sable, d’eau et de fibres végétales, séchées au soleil. Ou un mur monté en terre crue coffrée, selon les régions. La base étant ce mélange de terre et d’eau.

Ces murs lourds emmagasinent la chaleur le jour et la restituent la nuit, ce qui est très adapté aux écarts thermiques du Sud-Ouest. Des travaux menés sur l’enveloppe bioclimatique dans le désert nord-américain montrent que cette inertie peut limiter les besoins en chauffage et en climatisation dans des maisons bien conçues. (Plusieurs études universitaires américaines abordent ce point, notamment autour des campus du Nouveau-Mexique.) L’un des secrets du confort thermique dans les régions arides.

L’adobe demande en revanche un entretien régulier. Les bâtiments en architecture pueblo traditionnellle sont enduits chaque année lors de journées collectives, où le geste technique va avec un rituel social. À partir du moment où le Pueblo Revival adopte le crépi ciment ou des briques creuses recouvertes d’un enduit teinté, le rapport au matériau change : l’image adobe subsiste, la logique vernaculaire d’entretien partagé se perd souvent. Malheureusement, ce glissement architectural efface l’esprit collectif.

Pour un promoteur ou un architecte, le sujet n’est donc pas juste esthétique. Il touche au choix des matériaux, aux compétences locales, à la durée de vie des façades, à la gestion de l’eau et des fissures.

La naissance du style Pueblo Revival

Le Pueblo Revival ne s’est pas imposé d’un coup. Il est le fruit d’un long processus où le tourisme, les chemins de fer et la quête d’une identité régionale ont joué ensemble. Entre 1900 et 1930, les architectes, les promoteurs et les artistes du Sud-Ouest américain ont recomposé, réinterprété et parfois idéalisé les formes pueblos pour les adapter à un monde moderne en quête d’exotisme local.

Le rôle du chemin de fer et du tourisme culturel

L’arrivée du chemin de fer fut déterminante. Quand la compagnie Atchison, Topeka & Santa Fe Railway relie le Kansas au Nouveau-Mexique, elle transporte non seulement des marchandises et des voyageurs, mais aussi une nouvelle image du territoire. Le Fred Harvey Company, associé à la ligne ferroviaire, crée des hôtels et restaurants pour accueillir les touristes fortunés venus découvrir « le Far West ».

Ces établissements, construits à proximité des gares, sont pensés comme des vitrines du Sud-Ouest. Le but est d’offrir une expérience dépaysante dès la descente du train. L’architecture Pueblo Revival devient alors un outil de marketing. Les façades en adobe, les portiques en bois, les patios et les motifs inspirés des villages pueblos composent un décor à la fois pittoresque et confortable.

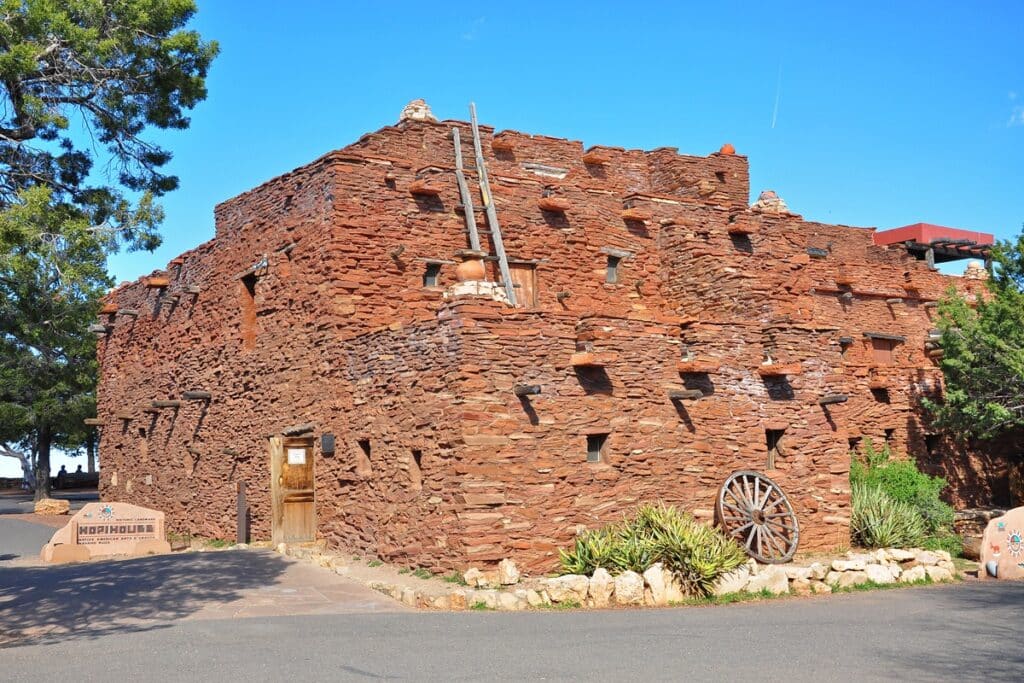

À la Hopi House (1905) du Grand Canyon (en photographie ci-dessous), l’architecte Mary Colter réinvente les volumes hopis pour créer un bâtiment touristique crédible sans être une copie. Elle emploie des artisans autochtones, expose leurs œuvres et mêle artisanat, commerce et pédagogie. Ce modèle influencera durablement les constructions des parcs nationaux et des gares du Sud-Ouest.

Ces projets construisent un imaginaire où le style pueblo devient une signature régionale. Ce n’est plus seulement une technique de construction, mais un symbole visuel, accessible et reconnaissable.

Artistes, urbanistes et naissance d’un style régional

Le style Pueblo Revival a fait son apparition au Nouveau-Mexique à l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où le président de la UNM, William G. Tight, a adopté le style pour certains projets de construction durant son mandat. Le plus connu d’entre eux était son remodelage de Hodgin Hall en 1908. Presque tous les bâtiments universitaires suivants ont également employé le style Pueblo Revival.

L’autre bastion du style Pueblo Revival est Santa Fe. Au début du XXᵉ siècle, la ville attire artistes, écrivains et architectes intéressés par le désert, la lumière et les cultures autochtones. Beaucoup fuient les villes industrielles de l’Est et cherchent une vie plus « enracinée ». Ils se regroupent autour d’un projet commun : redonner au Nouveau-Mexique une identité architecturale distincte, inspirée des traditions locales.

L’historien Carlos Vierra et l’architecte Isaac Hamilton Rapp participent à cette construction d’un style régional codifié. Ensemble, ils défendent une architecture basée sur les formes pueblos et hispano-mexicaines, qu’ils jugent plus en accord avec le climat et le paysage. Des bâtiments publics comme le New Mexico Museum of Art (1917) reprennent cette esthétique : murs d’adobe, linteaux en bois, toits plats, petites ouvertures et volumes étagés. Leur vision donnera le ton de tout un mouvement régional.

Ces choix traduisent une volonté politique de se différencier du reste des États-Unis et d’affirmer une identité culturelle propre au Sud-Ouest. En 1912, lors de l’entrée du Nouveau-Mexique dans l’Union, l’idée d’un « style architectural officiel » accompagne les discours d’autonomie régionale.

Le Pueblo Revival naît d’une rencontre entre l’attirance esthétique des visiteurs, la stratégie économique des compagnies ferroviaires et la recherche d’une cohérence culturelle par les élites. C’est une architecture inspirée, construite et mise en scène.

Santa Fe, vitrine contrôlée d’un style régional

La ville de Santa Fe devient le laboratoire le plus visible du Pueblo Revival. En 1957, la ville adopte une ordonnance imposant des styles historiques (Pueblo, Spanish-Pueblo Revival, Territorial) dans son centre, afin de préserver une apparence générale cohérente. Cette réglementation limite les permis pour les constructions qui s’écartent de cette palette formelle. Concrètement, cela donne :

- des volumes enduits brun-ocre,

- des toits plats à acrotères,

- des vigas apparentes,

- des fenêtres encastrées, souvent à petits carreaux,

- des portiques en bois,

- des murets d’enceinte en adobe ou en crépi.

Pour un visiteur, la sensation d’unité est immédiate. Pour les habitants, les avis divergent : certains apprécient l’ancrage régional et la stabilité visuelle, d’autres dénoncent un décor imposé, parfois plus proche d’un « thème » urbain que de la diversité réelle des pratiques locales. Cette tension entre patrimoine, marketing territorial et liberté architecturale traverse encore les débats.

Comment reconnaître une maison Pueblo Revival ?

Si vous regardez une maison ou un équipement public du Sud-Ouest et que vous vous demandez si vous avez affaire à du Pueblo Revival, observez quelques indices récurrents :

- Les formes : des masses épaisses, arrondies, imbriquées, souvent en escalier. Les toits sont plats, bordés de parapets. Les volumes donnent l’impression d’être sculptés plutôt qu’assemblés.

- La structure : historiquement, l’adobe porte les charges. Dans beaucoup de projets récents, la structure est en béton ou en parpaings, avec un enduit teinté. Le style fonctionne visuellement, mais le comportement thermique et la dimension constructive ne sont plus les mêmes.

- Les vigas : ces poutres en bois qui dépassent de la façade sont presque devenues un logo visuel de ce style. Dans l’architecture pueblo traditionnelle, elles participent à la structure des planchers. Dans le Pueblo Revival, il arrive qu’elles soient uniquement décoratives.

- Les latillas et plafonds bois-terre : sous les vigas, des troncs plus fins et des planches forment des plafonds texturés. Beaucoup de rénovations misent sur ce détail pour renforcer le caractère.

- Les ouvertures : fenêtres relativement petites, encastrées, parfois avec menuiseries bois peintes en turquoise ou bleu. Portes épaisses, parfois cloutées, encadrées de montants en bois sculpté.

- Les patios et portails : le rapport entre l’intérieur et l’extérieur se joue dans les patios protégés, les portails d’entrée, les murets qui dessinent des seuils successifs.

Une maison Pueblo Revival se lit autant dans sa silhouette que dans la façon dont elle filtre la lumière, l’intimité et le climat. Quand ces éléments ne sont plus qu’un décor plaqué, le style perd sa cohérence.

Hôtels, gares et cartes postales

Le Pueblo Revival ne naît pas seulement dans les quartiers résidentiels aisés. Il apparaît dans les gares, les hôtels, les lodges de parc national, les postes, les écoles. Le but est d’offrir un environnement immédiatement identifiable comme « Sud-Ouest » aux voyageurs venus en train, puis en voiture.

Les bâtiments liés au Fred Harvey Company et à la Santa Fe Railway ont joué un rôle moteur avec des façades en faux adobe, des patios, des arcades et des vigas qui créent une continuité visuelle entre l’architecture et les objets d’art autochtones vendus aux touristes et voyageurs.

Des cabanes de parcs, des motels et des équipements publics adoptent à leur tour ce vocabulaire, parfois avec attention, parfois de façon superficielle. L’imaginaire « pueblo » devient une marque territoriale.

Une anecdote souvent racontée par des architectes locaux résume cette logique : dans les années 1970, un investisseur propose un immeuble de bureaux très moderne à Santa Fe. On lui répond texto : « Ajoutez des vigas, des courbes, une couleur terre et nous pourrons en parler. » Le compromis donnera une façade Pueblo Revival sur une structure totalement contemporaine.

Entre hommage et appropriation

Parler du Pueblo Revival sans parler d’appropriation serait incomplet. Le style puise dans des formes issues de sociétés pueblos qui ont subi colonisation, spoliations foncières et politiques d’assimilation. Reproduire des façades pueblos pour vendre des chambres d’hôtel ou des résidences de luxe pose une question : qui parle, qui construit, qui décide de l’image publique de ces cultures ?

Quand le style se limite à un décor en crépi sur structure béton, sans implication des communautés concernées ni respect des usages, la référence devient un motif vidé de son contexte.

À l’inverse, certains projets récents intègrent des architectes et artisans pueblos, travaillent avec les tribus locales, soutiennent des usages communautaires et des matériaux bioclimatiques cohérents. Ce sont ceux qui vont le plus loin dans une démarche respectueuse : concertation, commande d’art aux artistes pueblos, transmission de savoir-faire sur l’adobe, usage réfléchi de la symbolique.

Si vous êtes maître d’ouvrage ou concepteur et que vous regardez ce style, la question à vous poser n’est pas seulement « Est-ce joli ? », mais « Avec qui je construis cette référence, et que raconte-t-elle sur la place des peuples originaires ? »

Pourquoi le Pueblo Revival continue de plaire ?

Malgré ses ambiguïtés, le style architectural Pueblo Revival garde une force d’attraction pour trois raisons très concrètes. D’abord, c’est une architecture qui offre une réponse climatique adaptée quand il est pris au sérieux : murs lourds, ouvertures contrôlées, patios, végétation, ombre portée. Ces éléments réduisent les surchauffes et s’accordent avec des stratégies bioclimatiques actuelles.

Ensuite, il propose une architecture ancrée dans un paysage précis. Dans un marché immobilier saturé de modèles interchangeables, ce lien à un territoire rassure les acheteurs, les habitants et les collectivités.

Enfin, il ouvre un terrain de dialogue. Entre mémoire pueblos, héritage hispano, tourisme, marché de l’art et politiques urbaines, chaque façade en adobe enduit est une négociation. Le style oblige à se poser des questions : comment construire régional sans folklore ? Comment reprendre des formes vernaculaires sans les réduire à un décor ? Comment associer les communautés pueblos aux bénéfices générés par cette image ? Ces interrogations maintiennent le Pueblo Revival dans une actualité constante.

Si vous envisagez un projet inspiré du style Pueblo Revival, que ce soit une maison, une rénovation, un hôtel ou même un espace public, la démarche la plus lucide consiste à :

- travailler avec des équipes locales qui maîtrisent l’adobe ou les enduits compatibles,

- tenir compte du climat réel plutôt que de mimer une carte postale,

- associer, quand c’est pertinent, des voix pueblos dans le processus (artistes, artisans, représentants, historiens ou bâtisseurs locaux) au lieu de parler à leur place.

L’architecture Pueblo Revival ne se résume pas à quelques poutres en saillie et une peinture couleur terre. C’est une esthétique née d’un dialogue parfois déséquilibré entre cultures autochtones, ambitions économiques et fierté régionale. Si vous prenez le temps de voir ce qui se joue derrière ces façades d’adobe, vous y lisez autant une leçon d’architecture qu’une leçon de responsabilité.