Capitale de l’Angola, Luanda concentre une variété de formes d’habitat, héritage d’une histoire complexe et d’une croissance démographique rapide. Comprendre la typologie des maisons luandaises, c’est appréhender la stratification sociale, les dynamiques migratoires et les transformations du tissu urbain depuis le début du XXe siècle. Chaque type d’habitat est un pan du développement urbain de la ville.

Les musseques : les bidonvilles de Luanda

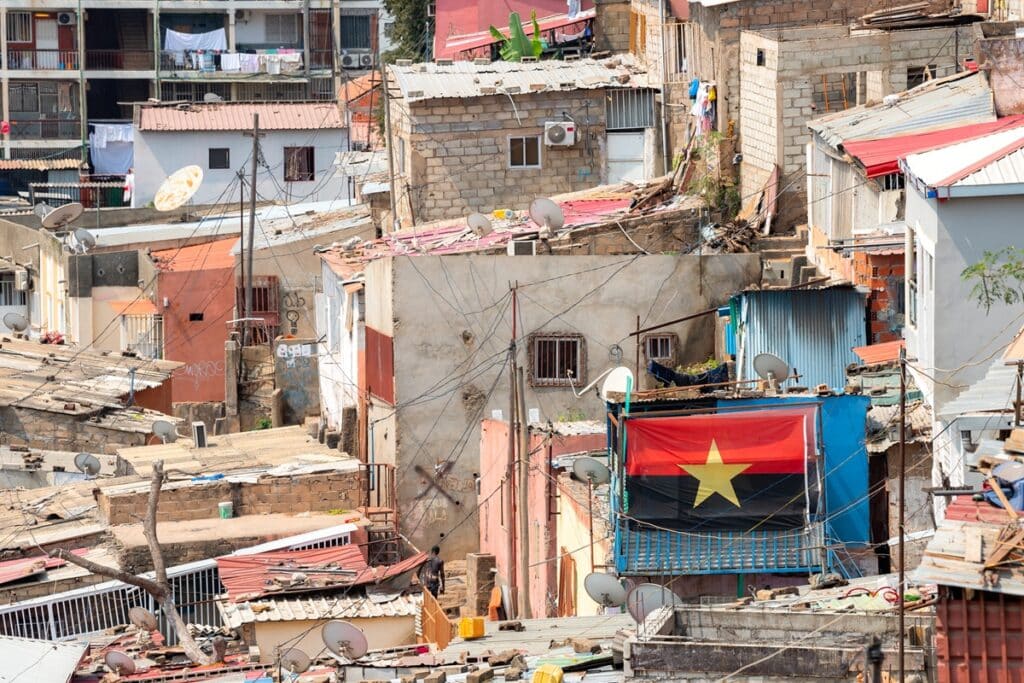

Le terme musseque désigne à l’origine les quartiers périphériques nés de l’exode rural dès la fin du XIXe siècle. Contrairement à certaines régions où la case ronde domine (voir les maisons traditionnelles d’Angola), le musseque luandais se développe selon une logique pragmatique, avec des auto-constructions aux formes variables, sans plan d’ensemble ni matériaux traditionnels spécifiques.

- Matériaux utilisés : on trouve principalement des maisons faites de briques de terre cuite, de parpaings de ciment, de tôles ondulées pour les toitures, voire de matériaux de récupération (bois, tôle, plastique, palettes). Les sols sont battus ou couverts d’une chape de ciment.

- Organisation spatiale : les parcelles, souvent exiguës, abritent des maisons de plain-pied d’une à deux pièces, parfois agrandies au fil des ans selon les moyens du propriétaire. Les espaces sont optimisés : cour commune pour la cuisine extérieure, sanitaires partagés, clôture de fortune.

- Caractéristiques architecturales : l’absence de planification urbaine se traduit par un tissu très dense, des ruelles sinueuses et un bâti juxtaposé sans recul sur la rue. La ventilation et la lumière naturelle restent limitées, ce qui accentue la surchauffe en saison sèche.

Malgré la précarité des matériaux, le musseque s’adapte et évolue constamment : on y observe de nombreuses extensions, surélévations, ou changements de façade, selon les capacités des familles.

Les maisons coloniales : empreinte portugaise

Le centre historique, autour de la Baixa et du port, conserve de nombreux bâtiments hérités de la période portugaise. L’architecture coloniale de Luanda y a imposé des formes précises, adaptées au contexte.

- Le sobrado urbain : maison à un ou deux niveaux, le sobrado présente une façade régulière, percée de portes et fenêtres symétriques. Les murs sont épais, en maçonnerie de pierre ou de brique enduite, assurant une inertie thermique. Les balcons en fer forgé, les volets en bois et les toitures en tuile canal marquent l’influence méditerranéenne. Au rez-de-chaussée : espaces de vie, cuisine et dépendances ; à l’étage : chambres, parfois avec loggia ou balcon côté rue. Elles s’articulent parfois autour d’une cour, protégeant du soleil et favorisant la circulation d’air.

- Maisons bourgeoises et villas du front de mer : les quartiers du centre (Ingombota, Maianga, Ilha do Cabo) abritent de grandes maisons individuelles ou jumelées, dotées de jardins et de vérandas. L’adaptation climatique se retrouve dans les hauts plafonds, les larges ouvertures orientées selon les vents dominants, et la surélévation partielle du bâti pour limiter l’humidité.

- Rénovation et reconversion : de nombreuses maisons coloniales ont été reconverties (commerces, administrations, restaurants, voire logements collectifs). Certaines, en mauvais état, témoignent des difficultés de conservation du patrimoine bâti dans un contexte urbain tendu.

Les maisons de ville modernes : nécessité et aspirations

À partir des années 1970 et surtout après l’indépendance, la croissance urbaine provoque une demande massive de logements. Différentes solutions sont mises en œuvre, mêlant initiatives publiques et privées.

- La maison individuelle sur plan : dans les quartiers périphériques en voie de structuration (Kilamba Kiaxi, Viana, Cazenga…), des lotissements voient le jour. La maison individuelle sur plan type : un niveau, trois ou quatre pièces, toit en tôle ou tuile, façade enduite, clôture en parpaings.

L’intérieur se compose souvent d’un séjour, de deux à trois chambres, cuisine, sanitaires intérieurs, parfois une petite cour. Ce modèle reste accessible à une frange moyenne de la population. - L’autoconstruction améliorée : de nombreuses familles construisent progressivement leur maison, souvent sans architecte, mais avec l’aide d’artisans locaux. Le résultat est un patchwork architectural : ajouts successifs, matériaux dicté par les moyens, adaptation aux contraintes.

Les condominiums et villas : la recherche du confort

L’essor économique de l’Angola dans les années 2000 a vu apparaître de nouveaux quartiers résidentiels sécurisés, à destination des classes moyennes et aisées, des expatriés ou de la diaspora.

- Les condominiums fermés : ce modèle, importé du Brésil et d’Afrique du Sud, propose des ensembles résidentiels sécurisés, avec portails, gardiens, voirie intérieure, équipements de loisirs.

Les maisons sont généralement des villas de plain-pied ou à étage, de style international : volumes simples, grandes baies vitrées, matériaux contemporains (béton, verre, carrelage), jardins privatifs.

L’accent est mis sur le confort : climatisation, garages, cuisines intégrées, sanitaires modernes. Ces logements répondent à une forte demande de sécurité et d’intimité. - Les villas en bord de mer : sur la péninsule de l’Ilha do Cabo et la corniche, on trouve de grandes maisons modernes, souvent sur deux niveaux, avec vue sur l’Atlantique. Les lignes sont épurées, les matériaux haut de gamme, et les prestations visent un public international (piscine, etc).

Les immeubles collectifs et logements sociaux

La densification urbaine et la pénurie de logements ont favorisé le développement de l’habitat collectif, notamment à partir des années 2010. Ce phénomène a modifié le paysage architectural de Luanda.

- Les ensembles d’habitations de Kilamba et Zango : avec le projet Nova Cidade de Kilamba, Luanda s’est dotée d’un vaste ensemble d’immeubles de logements collectifs. Réalisés sur plan, ces immeubles en R+4 à R+10 offrent des appartements standards (T2, T3, T4), avec ascenseur, parking, et équipements de quartier (écoles, commerces, espaces verts). Leur construction répond à une volonté d’urbanisation rapide et de relogement de milliers de familles.

- Les immeubles sociaux des années 1980-90 : certains quartiers (Maianga, Rocha Pinto…) conservent des barres d’immeubles typiques de l’urbanisme social de l’ère socialiste, construits en béton préfabriqué, souvent mal entretenus de nos jours et donc en mauvais état. Les appartements sont fonctionnels mais exigus : cuisine fermée, sanitaires intérieurs, balcons filants.

Tendances et défis contemporains de l’habitat à Luanda

La pression démographique, l’étalement urbain, la spéculation foncière et les enjeux de rénovation du patrimoine colonial posent des défis majeurs à l’habitat luandais. On observe :

- Une cohabitation entre l’habitat précaire des musseques et les quartiers résidentiels haut de gamme, souvent à quelques centaines de mètres seulement.

- Une extension continue de la ville de Luanda, avec la création de nouveaux pôles urbains et de lotissements sur la route de Viana (construction d’immeubles).

- Un effort timide de rénovation du bâti colonial (ce qui est vraiment dommage), face à l’urgence du logement et aux impératifs de croissance économique.

Luanda se caractérise par une diversité de formes d’habitat, reflet de son histoire, de ses réalités sociales et de ses dynamiques urbaines. Comprendre les types de maisons à Luanda, c’est saisir l’enjeu central de l’accès au logement, mais aussi la richesse architecturale d’une capitale en mutation. Qu’il s’agisse des musseques populaires, des maisons coloniales, des villas contemporaines ou des nouveaux ensembles collectifs, chaque typologie contribue à la complexité du tissu urbain et à l’identité singulière de la ville.