Coronie, district côtier du Suriname avec une population d’environ 3 480 habitants et une superficie de 3 902 km², est le plus petit du pays. Situé au nord-est et bordé par l’océan Atlantique, il garde l’image d’un territoire isolé, parfois décrit comme « oublié » par rapport aux zones plus dynamiques comme Paramaribo ou Nickerie. Pourtant, ce district recèle un patrimoine bâti remarquable, notamment ses maisons en bois, vestiges d’une histoire coloniale et agricole singulière.

Héritage des planteurs britanniques

L’installation des plantations à Coronie débute au début du XIXe siècle, sous l’impulsion des colons britanniques, arrivés après l’abolition de la traite transatlantique. Contrairement à d’autres parties du Suriname, les plantations furent établies directement en bord de mer, afin de faciliter l’exportation de produits comme le coton et la noix de coco. Les récoltes étaient transportées par un système de canaux et d’écluses menant directement à l’océan Atlantique, un aménagement rare pour la région.

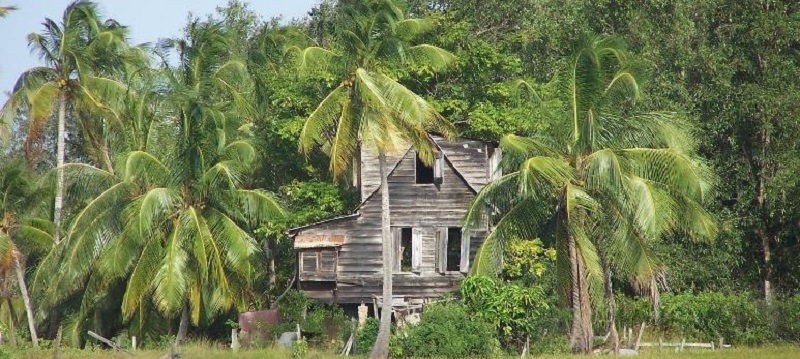

Les maisons des planteurs et des administrateurs reprenaient des modèles architecturaux importés des colonies britanniques voisines (Guyana, Barbade), avec des façades en bois peint, de larges galeries couvertes et des toits en pente destinés à résister aux pluies tropicales. Elles étaient généralement bâties sur des piliers courts afin de limiter les dégâts causés par les inondations fréquentes dans cette zone littorale marécageuse. Elles ne sont pas sans rappeler les maisons en bois de Paramaribo.

Caractéristiques architecturales des maisons en bois

Les maisons en bois de Coronie se caractérisent par leur élégance simple et fonctionnelle. Elles sont souvent composées de deux niveaux, avec un rez-de-chaussée surélevé et un étage en retrait.

Les galeries ouvertes, de véritables espaces de transition entre intérieur et extérieur, permettaient la ventilation naturelle et la vie sociale. Les volets en bois à persiennes, hérités du vocabulaire colonial, étaient indispensables pour se protéger du soleil tout en laissant passer l’air.

Certains bâtiments, situés le long de la route Est-Ouest (principale artère traversant le district) conservent encore des détails raffinés : balustrades ajourées, frontons sculptés, couleurs pastel ou blanches qui contrastaient autrefois avec la végétation tropicale environnante. Selon des inventaires patrimoniaux locaux (Suriname Built Heritage Foundation, 2010), une partie de ces maisons serait directement liée aux anciennes familles de planteurs britanniques et créoles qui ont façonné l’identité de Coronie.

Un patrimoine menacé et en déclin

Aujourd’hui, la plupart des maisons en bois de Coronie sont dans un état préoccupant. Les causes de cette dégradation sont multiples : manque d’entretien, absence de ressources financières pour les restaurations, climat humide et salin qui attaque les structures en bois, et un déclin démographique qui réduit la pression pour conserver ces habitations. Bien que certaines aient fait l’objet de réparations, les rénovations sont souvent arrivées trop tard, et plusieurs édifices se sont déjà effondrés ou ont disparu.

Des associations locales appellent à préserver ces témoins uniques de l’histoire coloniale et rurale du Suriname, en soulignant leur valeur architecturale et leur potentiel touristique. Photographiées le long de la route principale, elles constituent un témoignage fragile d’un mode de vie révolu. Comme le souligne l’historien L. Dragtenstein (2013), « les maisons de Coronie ne sont pas seulement des bâtiments, mais la mémoire visible d’une économie, d’un paysage et d’une société en transformation ».

Conclusion : un patrimoine fragile à redécouvrir

Les maisons en bois de Coronie ne sont pas seulement des vestiges architecturaux : elles racontent l’histoire d’un territoire façonné par la mer, les plantations et l’influence coloniale britannique. Leur style, à la fois fonctionnel et raffiné, constitue un exemple unique dans le paysage bâti du Suriname.

Pourtant, l’abandon progressif de la région menace leur existence. La sauvegarde de ce patrimoine passerait par une prise de conscience locale et nationale, mais aussi par un intérêt accru des visiteurs. Valoriser ces maisons, les documenter et, lorsque c’est possible, les restaurer, c’est offrir à Coronie une nouvelle visibilité et préserver la mémoire d’un mode de vie aujourd’hui en voie de disparition.