Benghazi occupe une place singulière dans l’histoire urbaine de la Libye. Vous y trouverez un patrimoine multiple, façonné par des périodes grecque, romaine, islamique, ottomane, puis italienne. Cette diversité a donné naissance à des quartiers où l’architecture traditionnelle côtoie des constructions plus récentes, souvent influencées par la mondialisation. Découvrez ce riche paysage bâti, depuis les caractéristiques de la vieille ville jusqu’aux enjeux liés à la durabilité et à la préservation de l’identité locale.

Contexte historique et influences multiples

L’histoire de Benghazi remonte à l’Antiquité. Les Grecs l’ont appelée Hesperides vers le VIᵉ siècle av. J.-C., tandis que les Romains l’ont baptisée Berenice. Par la suite, la cité a connu plusieurs phases, notamment ottomane et italienne, chaque période ayant laissé son empreinte dans le tissu urbain.

- À l’époque ottomane, les constructions restaient simples et peu élevées. Les rues étroites reflétaient un style local, avec parfois des influences arabes.

- Durant l’occupation italienne du début du XXᵉ siècle, des bâtiments administratifs et un centre-ville plus structuré ont vu le jour. Des architectes italiens ont tenté d’harmoniser les nouvelles façades avec l’urbanisme déjà existant, même si certains observateurs estiment que ces projets ne transformaient pas totalement la vieille ville et son organisation spontanée.

Selon plusieurs études universitaires menées à Benghazi, ce passé polycentrique a favorisé une grande diversité de styles architecturaux. Les constructions de la zone littorale affichent une compacité prononcée, et les rues principales sont perpendiculaires au rivage. Dans les secteurs désertiques au sud, l’attention à la ventilation naturelle et la protection contre la chaleur se manifeste par un regroupement étroit des habitations. En montagne, les maisons troglodytiques montrent un souci d’adaptation.

Les caractéristiques de la vieille ville

L’ancienne médina de Benghazi est réputée pour son dynamisme commercial et sa densité urbaine. Plusieurs fonctions coexistent dans le même espace : lieux de résidence, petits commerces, ateliers, cafés ou encore marchés couverts. Ce modèle urbanistique reste attrayant, car il réduit les déplacements, encourage la marche et maintient un lien humain fort. Ici, il y a différents types de maisons :

- Le petit houch (maison à cour intérieure réduite), adapté à une famille plus modeste.

- Le grand houch (patio plus vaste, parfois orné d’arcs), offrant un espace de vie aéré.

- L’immeuble à plusieurs étages, plus rare à l’origine mais devenu fréquent au fil du temps, notamment dans les secteurs où le sol est limité.

Ces habitations privilégient souvent la cour intérieure pour favoriser la ventilation croisée et la lumière naturelle. Les souks traditionnels suivent des tracés organiques, et les ruelles aboutissent parfois à des places ou des patios communs, renforçant le sentiment de communauté.

Les autorités locales et certains chercheurs soulignent l’importance de maintenir ces éléments d’architecture vernaculaire afin d’assurer la continuité de l’identité urbaine. Les ruelles tortueuses sont perçues comme un marqueur authentique, tout autant que l’usage de matériaux locaux.

Mélange social et fonctions mixtes

Un autre atout du centre historique est son brassage social. Les habitants de différentes classes se côtoient au quotidien, car les immeubles ne sont pas exclusivement réservés à un groupe précis. Le même bâtiment, sur plusieurs étages, propose des habitations, des bureaux et des commerces.

Cette organisation mixte :

- Augmente la vitalité des rues et des places.

- Diminue la dépendance à la voiture.

- Soutient l’économie locale grâce à la proximité des boutiques et des services.

Dans la vieille ville, certains lieux comme Alsherif Street illustrent bien cette diversité sociale et fonctionnelle. Des familles à revenus variés résident à proximité de boutiques et d’ateliers artisanaux. Les espaces publics ne sont jamais totalement vides, ce qui renforce le sentiment de sûreté.

Les transformations liées à la modernité

Benghazi a connu plusieurs projets d’aménagement. Le premier plan d’envergure date de 1968, suivi d’autres révisions dans les années 80 et en 2009. Les autorités ont cherché à réguler la croissance urbaine, car la population a dépassé 700 000 habitants. Des orientations visant à organiser les usages du sol, définir les hauteurs maximales et prévoir les infrastructures ont vu le jour.

Toutefois, les nouveaux ensembles, parfois inspirés par l’architecture dite de globalisation, s’éloignent souvent des référents traditionnels. Le recours systématique à des matériaux importés, à des lignes internationales ou à des modèles standardisés peut conduire à une perte d’identité visuelle. Plusieurs architectes de l’Université de Benghazi s’accordent sur le fait que ces constructions modernes peinent à s’adapter aux contraintes climatiques locales et ne respectent pas toujours le patrimoine existant.

Les conflits récents ont aussi aggravé les problèmes de préservation. Entre 2014 et 2017, certaines zones historiques ont subi d’importants dommages. Des initiatives de réhabilitation sont en cours, mais la question de la cohérence entre l’architecture locale et les structures récentes se pose plus que jamais.

Les maisons et leurs spécificités

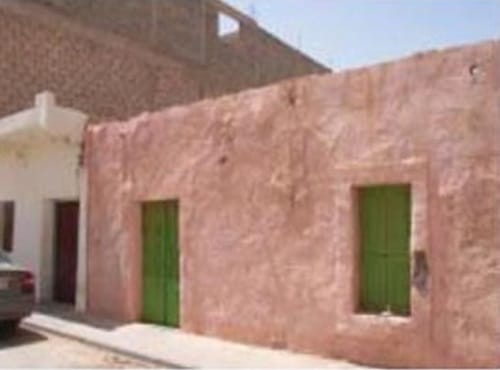

Les maisons traditionnelles de Benghazi arborent généralement des façades simples, parfois surmontées d’arcs au niveau des ouvertures ou des portes. Le semi-cercle de l’arc, la clé en son sommet et la juxtaposition de petites fenêtres traduisent un équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Certains propriétaires ont conservé ces éléments pour préserver le cachet original.

Dans de nombreux cas, vous verrez un alignement continu entre le mur extérieur de la maison et la rue, dans le but de garder une cohésion visuelle au niveau des façades. Les hauteurs sont modestes, et les teintes de crépi s’harmonisent avec la lumière méditerranéenne. Les toits plats ou en légère pente sont pensés pour répondre aux conditions météorologiques côtières. Cet héritage s’inscrit également dans une logique de développement durable, puisque l’épaisseur des murs et la disposition des cours intérieures offrent une fraîcheur naturelle. Les toitures et les façades claires réduisent la chaleur accumulée, tandis que l’organisation compacte du bâti crée de l’ombre dans les ruelles.

Vers une meilleure préservation du patrimoine

Des enseignants-chercheurs et des professionnels de l’urbanisme soulignent depuis plusieurs années la valeur des bâtiments anciens de Benghazi. Selon une étude interne à l’Université de Benghazi, la structure urbaine traditionnelle favorise non seulement la convivialité, mais aussi une certaine autonomie énergétique (moins de recours à la climatisation, utilisation de la ventilation naturelle, etc.).

Il apparaît que l’ensemble du tissu urbain mérite attention. La rénovation des habitations nécessite des directives claires, afin de préserver la continuité des lignes architecturales. Les professionnels suggèrent aussi d’établir une réglementation stricte pour les nouvelles constructions, en tenant compte :

- Du respect de l’alignement entre le mur et la rue.

- De l’ajout d’éléments inspirés des cours intérieures pour favoriser l’apport en lumière naturelle.

- De la prise en compte de la hauteur maximale autorisée et de l’alignement des ouvertures.

- De la nécessité d’intégrer les principes de durabilité et de sobriété énergétique.

L’architecture italienne et la période coloniale

Le passage de l’Italie en Libye a laissé une empreinte, notamment à travers l’hôtel de ville, la cathédrale à deux dômes et d’autres édifices publics. Les planificateurs de cette époque ont cherché à lier la partie ancienne de Benghazi et les nouvelles zones plus rectilignes. Des arcs monumentaux et des places ont vu le jour, créant une transition entre le tissu local et les constructions italiennes.

Pourtant, certaines voix affirment que les rues sinueuses et les maisons typiques libyennes de plain-pied de l’ancienne médina n’ont pas été altérées en profondeur. Le contraste entre le secteur italien et les ruelles traditionnelles est encore visible. Cela rappelle l’importance de préserver cette superposition historique comme une richesse plutôt que comme un obstacle à la modernisation.

La question de l’identité et de la durabilité

Plusieurs architectes locaux insistent sur l’idée que l’identité architecturale ne se limite pas à l’esthétique. Elle englobe également la culture, les traditions, le climat et l’économie. Un immeuble de grande hauteur construit sans se soucier de la ventilation naturelle ou des contraintes de chaleur reflète un décalage avec le quotidien des habitants. Les participants à divers ateliers de concertation, dont un organisé en 2021, estiment que le patrimoine hérité s’avère adapté au contexte environnemental de Benghazi. Ils jugent que les constructions récentes, inspirées par un style international standard, ne répondent pas toujours aux besoins énergétiques, ni aux enjeux de convivialité propres aux modes de vie locaux.

La durabilité ne se limite pas à la dimension écologique : elle implique aussi la préservation du tissu social. Les anciennes configurations urbaines, avec des rues commerçantes mixtes et des zones résidentielles à proximité immédiate, créent une animation permanente et favorisent les rencontres. Les projets futurs gagneraient à s’inspirer de ces principes plutôt qu’à les rejeter.