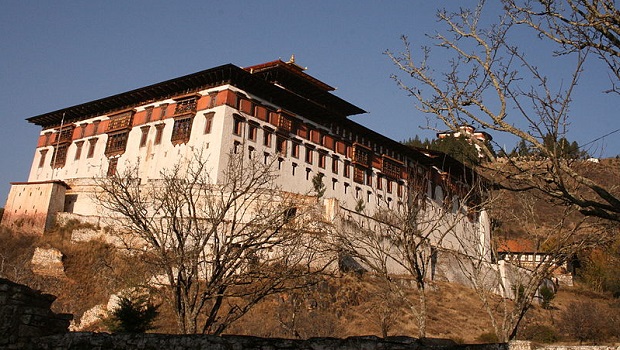

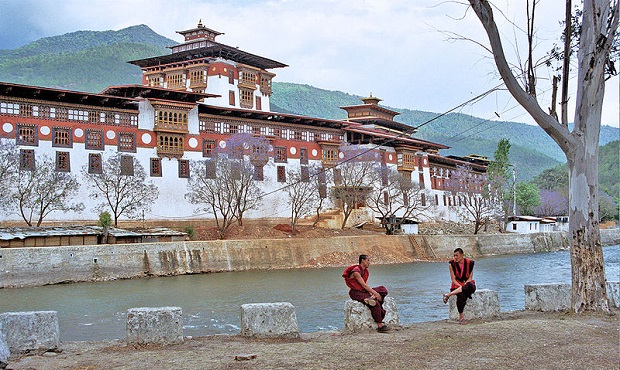

Le dzong (du tibétain fort ou forteresse) est un type très distinctif d’architecture de style forteresse trouvée principalement au Bhoutan et dans l’ancien Tibet.

L’architecture est de style massif avec de hauts murs extérieurs entourant un complexe de cours, de temples, de bureaux administratifs et d’hébergement des moines.

Les caractéristiques distinctives des dzongs incluent :

- Hauts murs intérieurs inclinés de brique et de pierre peints en blanc avec peu ou pas de fenêtres dans les parties inférieures du mur

- Utilisation d’une bande ocre rouge environnante près du haut des murs, parfois ponctuée de grands cercles d’or.

- Utilisation de toits évasés de style unique au sommet des temples intérieurs.

- Portes d’entrée massives en bois et fer

- Cours intérieures et temples de couleurs vives dans les motifs d’art bouddhiste

L’architecture dzong du Bhoutan a atteint son apogée au 17ème siècle sous la direction de Ngawang Namgyal, le 1er Zhabdrung Rinpoche. Le Zhabdrung s’est appuyé sur des visions et des présages pour localiser chacun des dzongs. Les stratèges militaires modernes observent que les dzongs sont bien situés en ce qui concerne leur fonction de forteresses défensives. Wangdue Phodrang dzong, par exemple, est placée sur un éperon dominant la confluence des rivières Sankosh (Puna Tsang) et Tang, bloquant ainsi toute attaque des envahisseurs du sud qui ont tenté d’utiliser une voie fluviale pour contourner les pentes sans piste du milieu de l’Himalaya.

De style massif, les dzongs du Bhoutan sont essentiellement des structures contenant des bureaux administratifs du gouvernement, ainsi que des temples et des quartiers d’habitation pour les moines résidents. Entourant les cours intérieures, les murs extérieurs dzong sont généralement légèrement inclinée dans le style des châteaux médiévaux européens.

Les dzongs de Paro, de Thimphu, de Punakha, de Trongsa, de Jakar, de Trashigang, de Mongar ou de Simtoka, près de Thimphu, impressionnent par leur aménagement, avec des menuiseries richement décorées, des poteaux et des poutres sculptés, des recoins et des niches abritant des images votives.

Sources : wikipedia.org, toptravelleads.com.