Le Népal, pays himalayen à la mosaïque culturelle et climatique, possède un patrimoine bâti qui illustre une grande diversité d’adaptations locales. Parmi ses formes d’habitat, les maisons traditionnelles en bois témoignent d’un savoir-faire pluriséculaire, d’une parfaite intégration au paysage et d’une réflexion fine sur la gestion des ressources et des contraintes naturelles. Étudier ces constructions, c’est aborder une architecture vernaculaire conçue dans une logique d’efficacité, de durabilité et d’esthétique.

Origines et ancrage régional

L’utilisation du bois dans l’habitat népalais s’inscrit dans une histoire longue, qui puise ses racines dans l’abondance des forêts en zones collinaires et montagneuses. Les essences privilégiées varient selon l’altitude : le sal (Shorea robusta) prédomine dans les basses terres, tandis que le pin, le chêne ou le rhododendron sont plus courants dans les régions d’altitude.

Les populations ont développé des typologies adaptées aux spécificités de chaque région, que ce soit dans la vallée de Katmandou, dans les collines du centre ou les contreforts de l’Himalaya.

Structure et organisation des maisons

La structure et l’organisation des maisons traditionnelles en bois du Népal résultent d’une adaptation aux conditions climatiques, aux contraintes sismiques et à l’utilisation rationnelle des ressources locales. Chaque élément architectural est pensé pour assurer stabilité, durabilité et confort, tout en respectant les savoir-faire. Ce modèle constructif, ingénieux et éprouvé, façonne un habitat pérenne.

Fondation et soubassement

La fondation des maisons traditionnelles en bois du Népal varie selon les régions, la topographie et l’exposition aux risques naturels. Si certaines habitations sont posées sur un soubassement en pierre sèche pour limiter les remontées d’humidité et stabiliser la structure, d’autres, comme celles observées dans les zones de plaine ou sujettes aux inondations, sont élevées sur pilotis. Cette technique surélevée, visible dans de nombreux villages du Teraï ou dans les régions humides, consiste à poser la maison sur des poteaux de bois robustes, parfois ancrés dans des socles en pierre.

Ce système offre plusieurs avantages :

- Il protège l’habitat des crues saisonnières, des infiltrations d’eau et des animaux sauvages.

- Il permet une ventilation naturelle sous le plancher, participant au confort thermique de la maison.

- L’espace libre sous la maison peut servir au stockage ou être utilisé comme lieu de travail.

Le choix entre soubassement maçonné, assise en pierre ou pilotis dépend ainsi de l’environnement immédiat et des usages, illustrant la capacité d’adaptation des savoir-faire traditionnels népalais.

Ossature en bois et remplissage

Le principe constructif repose sur une ossature porteuse en bois, constituée de poteaux, poutres et linteaux assemblés par tenons et mortaises, sans usage de clous. Cette charpente est parfois associée à des remplissages en torchis, briques crues ou pierre, selon les ressources disponibles. Les murs en bois massif, quand ils existent, sont montés par empilement de madriers ou de planches ajustées.

Toiture : formes et matériaux

La toiture occupe une place centrale dans l’esthétique et la fonctionnalité des maisons en bois du Népal. Dans les régions humides et neigeuses, le toit est à double pente très marquée, débordant largement pour protéger les murs de la pluie et de la neige. Les matériaux de couverture varient : bardeaux de bois, lauzes de schiste, chaume, voire tôle ondulée sur les constructions plus récentes. Les charpentes, soigneusement conçues, intègrent des assemblages traditionnels et des chevrons sculptés.

Organisation intérieure

La répartition des espaces dans les maisons en bois du Népal obéit à la fois à des nécessités climatiques et à des usages culturels. Généralement, la maison s’élève sur deux ou trois niveaux :

- Rez-de-chaussée : souvent dédié au bétail ou au stockage, il est frais et stable toute l’année.

- Étage(s) supérieur(s) : réservés à la vie familiale et sociale. Les pièces à vivre bénéficient ainsi d’une meilleure exposition à la lumière et à la chaleur.

- Grenier : sous les combles, il sert au séchage et au stockage des denrées.

Dans les villages Newars de la vallée de Katmandou, la maison urbaine traditionnelle s’organise autour d’un patio central, favorisant la ventilation et la lumière naturelle, tout en préservant l’intimité.

Détails architecturaux et ornements

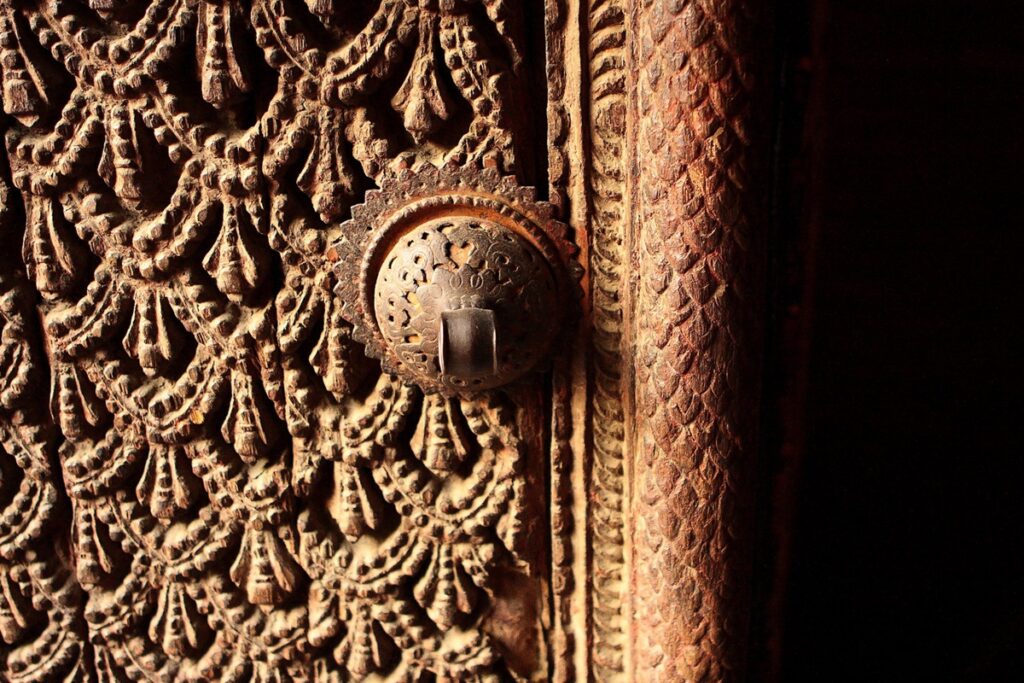

Les maisons traditionnelles en bois du Népal ne se distinguent pas uniquement par leur structure : elles se singularisent aussi par la richesse de leurs détails architecturaux et de leurs ornements. Chaque élément décoratif, qu’il s’agisse de menuiserie, de sculpture ou de système d’ouverture, contribue à l’identité visuelle de l’habitat et reflète des savoir-faire transmis au fil des générations.

Menuiserie et sculpture

L’architecture traditionnelle népalaise se distingue par la richesse de ses menuiseries. Encadrements de portes et de fenêtres, balustrades, consoles et piliers sont fréquemment ornés de sculptures en bois d’une grande finesse. Ces décors expriment des croyances religieuses et symboliques propres à chaque groupe ethnique : motifs floraux, représentations de divinités, scènes du quotidien.

Balcons et galeries

Dans certaines régions, en particulier dans les maisons urbaines ou marchandes, le balcon en bois sculpté fait office de pièce supplémentaire, ouvrant sur la rue ou sur la cour intérieure. Les galeries couvertes protègent du soleil et de la pluie, tout en offrant un espace de sociabilité.

Systèmes d’ouvertures

Les fenêtres à jalousies ou à claire-voie permettent d’aérer sans ouvrir largement la maison. Elles contribuent à la gestion climatique, en favorisant la circulation de l’air tout en limitant les déperditions thermiques. Elles offrent aussi une protection contre la pluie et les regards extérieurs.

Performances techniques et écologiques

Les maisons en bois népalaise se caractérisent par des performances techniques remarquables et une approche respectueuse de l’environnement. Le choix des matériaux, les méthodes de construction et l’organisation des espaces répondent à des exigences de confort, de durabilité et d’intégration au site, illustrant une architecture pensée pour tirer le meilleur parti des ressources locales.

Isolation et régulation thermique

L’usage du bois massif et des remplissages mixtes (terre, torchis, pierre) confère à ces maisons une bonne inertie thermique. L’hiver, la chaleur reste à l’intérieur, tandis qu’en été, l’épaisseur des murs préserve la fraîcheur. Les toitures débordantes et ventilées limitent les surchauffes sous les combles. Ce choix de matériaux permet une gestion optimale de l’humidité, facteur déterminant dans le climat népalais.

Résistance sismique

Le Népal étant situé dans une zone de forte activité tectonique, les bâtisseurs ont adapté leurs techniques pour accroître la souplesse des structures. L’assemblage des pièces de bois, sans clou, autorise un léger jeu lors des secousses, réduisant ainsi le risque d’effondrement. Les soubassements en pierre répartissent les charges et amortissent les mouvements du sol. Cette souplesse structurelle renforce la sécurité.

Intégration au site et gestion des ressources

La maison traditionnelle népalaise s’inscrit dans un écosystème local : le bois est sélectionné dans un rayon limité, séché à l’air libre et rarement traité chimiquement. La logique de construction privilégie le réemploi : lors de la rénovation ou de la destruction d’un édifice, les éléments en bois sculpté sont souvent réintégrés dans un nouveau bâtiment. Ce procédé réduit l’impact sur l’environnement.

Diversité régionale

La diversité régionale des maisons en bois du Népal reflète l’adaptation des techniques constructives et des formes architecturales à la variété des climats, des reliefs et des cultures. Chaque région développe ses propres spécificités, que ce soit dans le choix des matériaux, l’organisation des espaces ou les détails décoratifs, offrant ainsi un large éventail de solutions parfaitement intégrées à leur environnement.

Vallée de Katmandou et habitat Newar

Dans les quartiers historiques de Katmandou, de Patan et de Bhaktapur, les maisons de brique et de bois d’architecture Newar forment des alignements urbains denses. Les habitations sont souvent mitoyennes, construites sur trois à quatre niveaux. La façade sur rue affiche de larges fenêtres à croisillons et balcons sculptés, tandis que l’intérieur s’articule autour d’un patio ou d’un escalier central.

Habitat des collines et montagnes

Dans les zones rurales, l’habitat est dispersé. La maison se dresse en surplomb des rizières, sur des terrasses stabilisées. Les matériaux sont exclusivement locaux : murs de madriers de pin, toiture en bardeaux, soubassements de schiste. Les balcons s’ouvrent sur les versants, offrant un panorama.

Maisons du peuple Tharu

Dans le Teraï (plaine subtropicale au sud), les maisons Tharu diffèrent par leur plan bas et allongé. Elles associent charpente en bois, murs en torchis et toitures à faible pente, couvertes de chaume ou de feuilles de palmiers. L’organisation spatiale intègre des espaces ouverts pour les activités domestiques.

Évolutions contemporaines et défis

L’urbanisation et la modernisation transforment l’habitat népalais. L’arrivée du béton, de la brique industrielle et de la tôle modifie les paysages. Cependant, l’intérêt pour les maisons en bois se maintient, notamment pour leurs qualités environnementales et leur confort. Certains architectes locaux valorisent la restauration et la réinterprétation de ces savoir-faire dans des projets contemporains : lodges, hôtels, résidences privées intègrent des charpentes traditionnelles et des balcons sculptés.

La construction d’une maison en bois repose sur l’intervention d’artisans hautement qualifiés : charpentiers, menuisiers et sculpteurs, dont le métier se transmet oralement. Les gestes, la sélection du bois, la taille des pièces et l’assemblage sont codifiés. Des programmes de préservation du patrimoine encouragent la formation de jeunes artisans et la documentation des techniques ancestrales.

Les maisons traditionnelles en bois du Népal sont le reflet d’une culture architecturale unique, façonnée par la géographie, le climat et la diversité des peuples. Elles incarnent une alliance de fonctionnalité, d’esthétique et de respect de l’environnement. Leur étude et leur préservation participent pleinement à la valorisation du patrimoine népalais et à l’inspiration de pratiques architecturales durables.