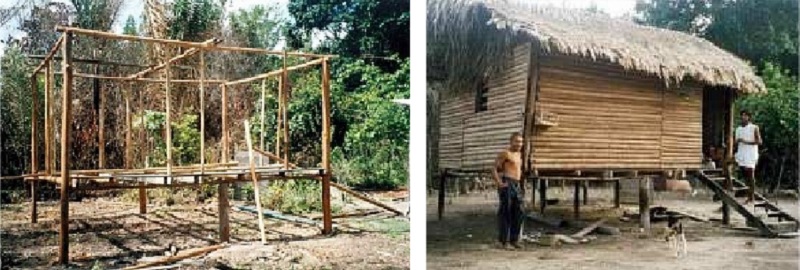

À Trinité-et-Tobago, l’ajoupa est une habitation traditionnelle héritée des peuples amérindiens. Construite en bois et en chaume, souvent surélevée sur pilotis, elle répond aux contraintes du climat tropical en laissant circuler l’air et en protégeant du sol humide. Cette petite maison incarne un mode de vie adapté à l’environnement caribéen et reste aujourd’hui un marqueur fort du patrimoine architectural local.

Une habitation autochtone des Caraïbes

Lorsque les Espagnols ont d’abord rencontré l’habitation autochtone des Caraïbes dans les Bahamas et les Antilles, ils n’ont pas considéré qu’il s’agissait d’une maison « appropriée ». Les ajoupas, comme les autres habitations amérindiennes, étaient des structures légères, rectangulaires ou circulaires, faites de poteaux de bois et couvertes de chaume. Elles offraient de l’ombre et une protection contre la pluie, mais peu d’intimité. Certaines demeuraient largement ouvertes, sans clôture, de sorte que l’on pouvait voir directement à l’intérieur. Elles privilégiaient l’adaptation au climat plutôt que l’intimité.

Les parois étaient faites de poteaux fichés dans le sol, reliés par des tiges ou des branches, mais pas toujours jointifs. Elles créaient une barrière poreuse laissant passer la lumière et l’air, reflet d’une architecture adaptée au climat tropical. À Trinité-et-Tobago, cette habitation portait le nom d’ajoupa, désignant une petite hutte construite sur pilotis avec des matériaux entièrement naturels, souvent du palmier, du bambou et de la terre battue. Le terme lui-même a essaimé : en français caribéen, « ajoupa » désigne encore aujourd’hui une hutte provisoire ou une cabane de jardin.

Architecture et adaptation au climat

Leur conception répondait à des besoins précis. Comme dans d’autres régions d’Amérique du Sud et des Petites Antilles, elles reprenaient le principe du bohío (maison sur pilotis), surélevé de quelques dizaines de centimètres. Cette élévation favorisait la circulation de l’air sous la maison et limitait l’humidité, les insectes et les petits animaux. Les toits, souvent très pentus, facilitaient l’écoulement des pluies tropicales.

Le mobilier se résumait fréquemment à des hamacs suspendus, une autre invention amérindienne adaptée au climat. Le dormeur restait au-dessus du sol humide et profitait d’une ventilation naturelle. L’ajoupa et le hamac incarnaient ainsi une esthétique architecturale tropicale : des espaces ouverts, perméables, permettant aux intérieurs de « respirer » et de rester relativement frais.

Héritage et réinterprétations contemporaines

Aujourd’hui, le modèle de l’ajoupa reste visible dans certaines zones rurales de Trinité-et-Tobago et dans l’architecture créole. Les maisons en bois sur pilotis, bien que modernisées, conservent cette logique de ventilation et de protection contre l’humidité. On y retrouve les mêmes principes : structures légères, toits en pente, lucarnes pour l’aération et remplissage des parois à l’aide d’un torchis.

Plus largement, l’ajoupa symbolise la capacité d’adaptation des peuples amérindiens à un environnement exigeant. Son influence dépasse la Caraïbe : on retrouve des variantes dans la Maloca amazonienne, la bohío cubaine ou encore les huttes arawaks décrites par les premiers chroniqueurs.

Selon l’anthropologue Julian Steward (1949), ces formes architecturales « représentent un continuum culturel » où l’écologie et les modes de vie conditionnent directement la construction.