Le tukul est une habitation circulaire emblématique des hauts plateaux d’Éthiopie et de certaines régions du Soudan et de l’Érythrée. Utilisé depuis des siècles, ce type de construction répond aux contraintes climatiques et aux ressources locales. Sa forme, ses matériaux et son organisation intérieure témoignent d’un savoir-faire architectural transmis oralement de génération en génération.

Origines et répartition géographique

Le tukul est présent dans les zones rurales du nord et de l’est de l’Afrique, notamment en Éthiopie, en Érythrée et dans certaines régions soudanaises. Il est adapté aux environnements variés : hauts plateaux à climat tempéré, plaines semi-arides ou zones de savane. On le retrouve dans les régions où les matériaux de construction traditionnels comme la pierre, l’argile et le chaume sont disponibles en abondance.

La longévité de cette architecture tient à sa capacité à s’adapter aux besoins des populations agricoles et pastorales. Les techniques de construction évoluent légèrement selon les zones, mais les principes de base restent similaires : plan circulaire, structure en matériaux locaux, toit conique.

Forme et organisation spatiale

Le tukul se reconnaît à son plan circulaire et à son toit conique en pente prononcée.

Ce choix géométrique présente plusieurs avantages :

- Résistance aux vents forts, fréquents dans certaines zones élevées

- Réduction des surfaces exposées aux intempéries

- Optimisation de l’espace intérieur pour les activités quotidiennes

À l’intérieur, l’espace est unique, avec un foyer central servant à la cuisson et au chauffage. Les zones de couchage, de stockage et de travail sont réparties autour de ce point central. Dans certains tukuls plus grands, des cloisons en bois ou en vannerie permettent de séparer les fonctions : coin nuit, espace pour les invités, réserve alimentaire. L’entrée est souvent orientée à l’est ou au sud-est pour bénéficier de la lumière matinale et limiter l’exposition aux vents dominants ou aux pluies battantes.

Matériaux utilisés

La construction repose sur des matériaux disponibles localement :

- Murs : pierre sèche, briques de terre crue, torchis ou mélange d’argile et de paille. Dans les zones rocheuses, les murs sont en blocs de basalte ou de granite assemblés sans mortier.

- Structure : ossature en bois ou en branches épaisses formant une armature solide.

- Toit : charpente en bois léger recouverte de chaume (herbes hautes, paille de céréales) ou, plus rarement, de feuilles de palmier dans les zones plus chaudes.

Les matériaux sont choisis pour leur inertie thermique : la pierre conserve la fraîcheur pendant la journée et restitue la chaleur la nuit, tandis que le chaume permet une bonne ventilation.

Techniques constructives

La construction d’un tukul suit plusieurs étapes :

- Préparation du terrain : une assise plane est dégagée, et un lit de pierres plus grosses sert de fondation. Cela stabilise la structure, améliore le drainage et limite les remontées d’humidité.

- Montage des murs : les murs peuvent atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur avant la pose de la charpente. Les pierres sont disposées en couches régulières, ou, dans le cas de la terre crue, moulées en brique puis ensuite séchées au soleil avant l’assemblage.

- Installation de la charpente : un réseau de perches en bois est assemblé en cône et fixé sur le haut des murs. L’angle du toit est calculé pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie.

- Pose du chaume : le chaume est fixé de la base vers le sommet, en couches superposées.

- Finitions : l’enduit à base d’argile peut être appliqué sur les murs pour améliorer l’étanchéité.

Adaptation au climat

L’architecture du tukul répond aux conditions climatiques locales :

- En altitude : les murs épais en pierre ou en terre crue assurent une bonne isolation.

- En plaine chaude : l’espace intérieur reste tempéré grâce à la ventilation naturelle entre le chaume et la charpente. Cette circulation d’air réduit la sensation de chaleur accumulée durant la journée.

- Pendant la saison des pluies : le toit conique à forte pente évacue rapidement l’eau.

La ventilation est assurée par la porosité du chaume et parfois par de petites ouvertures en hauteur. Le foyer central contribue également à maintenir une température confortable.

Les tukuls de Lalibela : un cadre architectural unique

À Lalibela, ville célèbre pour ses églises monolithes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, le tukul fait partie intégrante du paysage urbain traditionnel. Les habitations circulaires y sont construites principalement en pierre volcanique locale, matériau abondant dans cette région montagneuse. Les blocs, taillés grossièrement, sont assemblés à sec ou avec un liant d’argile, formant des murs robustes capables de résister aux écarts thermiques marqués entre le jour et la nuit.

Dans un tukul typique de Lalibela, le toit conique en chaume est souvent plus épais que dans d’autres régions, offrant une isolation accrue contre le froid en altitude. L’inclinaison prononcée facilite l’évacuation rapide des eaux de pluie, fréquentes pendant la saison humide.

Dans le centre ancien, les tukuls sont implantés sur des terrasses naturelles ou à flanc de colline. Cette disposition optimise la circulation de l’air et protège partiellement les habitations des ruissellements. Les ruelles étroites qui serpentent entre les maisons créent un tissu urbain dense et protégé.

Certains tukuls présentent des détails décoratifs caractéristiques : enduits colorés à base de pigments minéraux, encadrements de portes en bois sculpté, ou pierres disposées en frise sur la base des murs. Dans les quartiers les plus anciens, on trouve parfois des tukuls à deux niveaux, le rez-de-chaussée servant de réserve ou d’abri pour les animaux et l’étage accueillant les pièces de vie.

Durabilité et entretien

Un tukul bien entretenu peut durer plusieurs décennies.

Toutefois, certaines parties demandent une attention régulière :

- Chaume : doit être remplacé tous les 5 à 10 ans selon la qualité du matériau et l’exposition aux intempéries. Son remplacement régulier garantit l’étanchéité et la bonne isolation du toit.

- Enduits : nécessitent un renouvellement périodique pour protéger les murs contre l’érosion.

- Structure en bois : doit être protégée contre les insectes xylophages.

Ces opérations d’entretien sont souvent réalisées collectivement, renforçant les liens sociaux au sein du village. Elles constituent aussi une occasion de transmettre les savoir-faire aux plus jeunes.

Variantes régionales

En Éthiopie, les tukuls des hauts plateaux sont souvent construits en pierre, avec un chaume épais pour résister aux hivers froids. Dans les zones plus sèches, on privilégie les murs en torchis, moins lourds à ériger. Ces choix tiennent compte des ressources et des contraintes climatiques locales.

Au Soudan, certaines variantes intègrent un auvent ou un espace couvert extérieur servant de zone de repos à l’ombre. Dans les régions proches du Nil, on peut également trouver des adaptations de tukul avec des toits partiellement plats pour faire sécher les récoltes.

Ces variations montrent la flexibilité de ce modèle architectural, capable de s’adapter aux contraintes locales tout en conservant sa forme circulaire caractéristique.

Perspectives et préservation

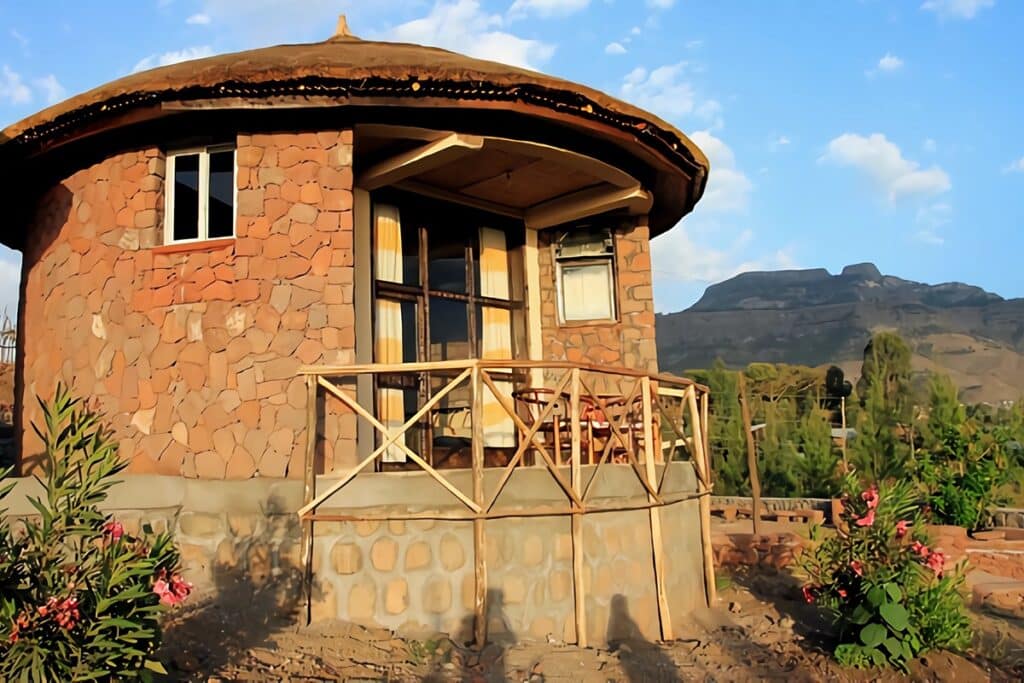

Aujourd’hui, l’urbanisation et l’accès à des matériaux industriels comme la tôle ou le ciment modifient le paysage architectural. Dans certaines zones, les tukuls traditionnels cèdent la place à des maisons rectangulaires aux toits métalliques. Cependant, de nombreuses familles continuent à construire des tukuls, parfois en combinant des éléments traditionnels et modernes : structure en béton mais toit en chaume, murs en pierre associés à des fenêtres vitrées.

Des projets de préservation et de valorisation mettent en avant l’intérêt de maintenir ce savoir-faire : faible empreinte carbone, coût réduit, confort thermique naturel. Dans le domaine touristique, certains lodges et écolodges reprennent la forme du tukul, modernisée pour répondre aux attentes actuelles.

Le tukul traditionnel illustre la façon dont les communautés éthiopiennes, érythréennes et même soudanaises ont su développer une architecture adaptée à leur environnement, en combinant des matériaux locaux, des techniques éprouvées et une organisation spatiale fonctionnelle. Des plaines soudanaises aux collines de Lalibela, en passant par les plateaux d’Érythrée, il reste un symbole fort du lien entre habitat, climat et culture, et un témoin vivant d’un savoir-faire architectural ancestral.