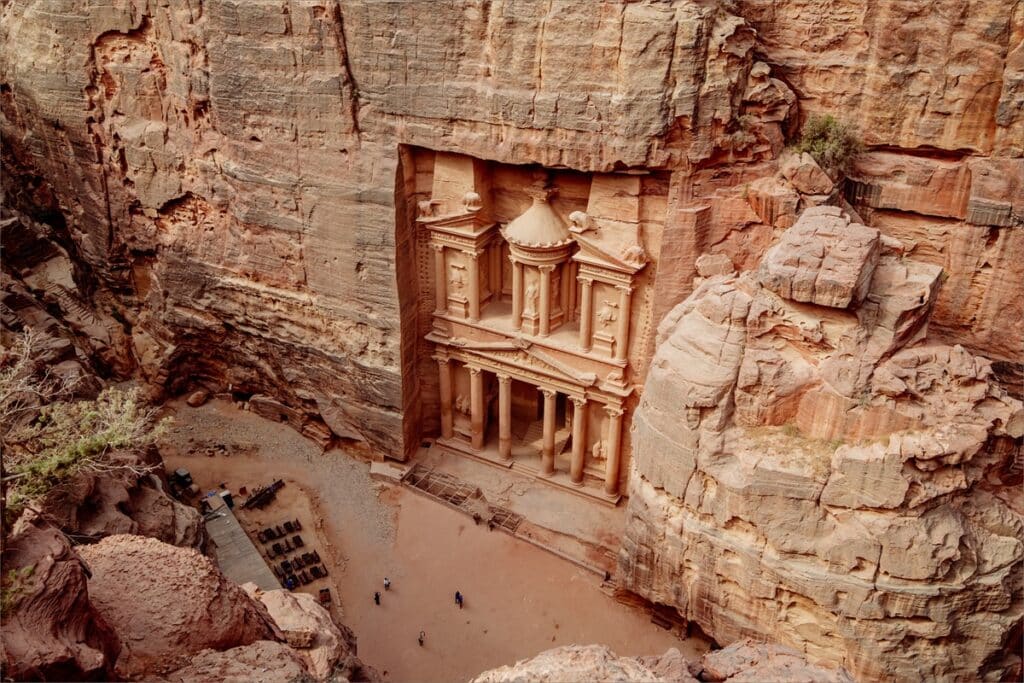

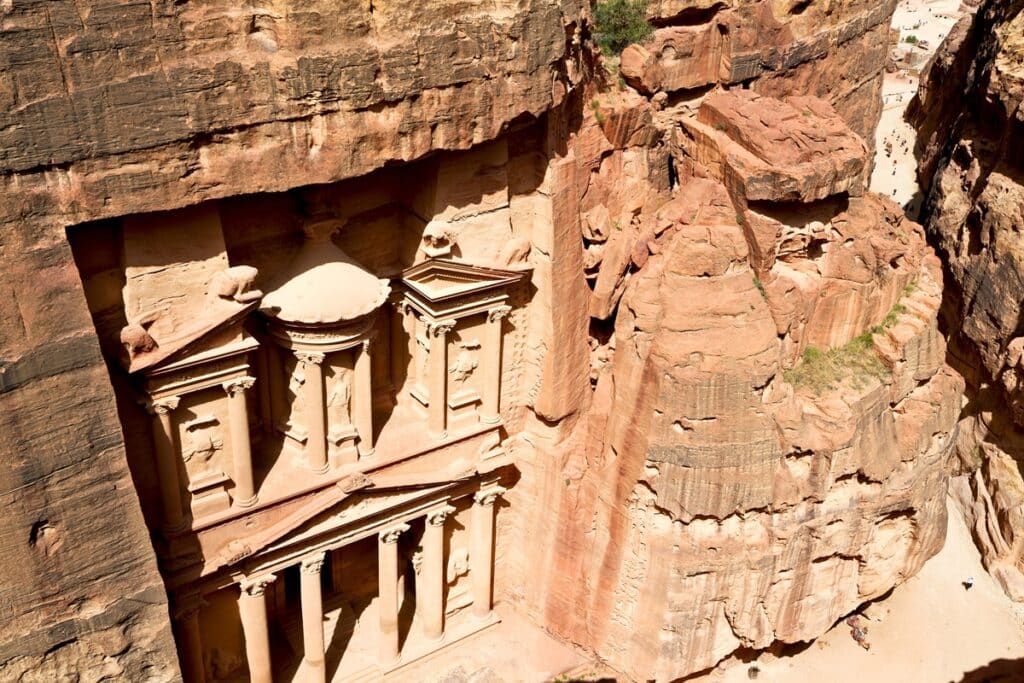

Vous entrez par une faille étroite, le Siq. Le sable amortit vos pas. Les parois de grès se resserrent, puis s’écartent d’un coup. La façade du Khazneh apparaît. Haute, découpée dans la roche, elle semble posée là depuis toujours. Et pourtant, Pétra est une œuvre calculée, patiente, technique. Cette cité nabatéenne est une capitale bâtie pour durer dans un climat sec, au croisement des routes caravanières.

Une capitale du commerce au cœur des roches

Pétra devient la capitale du royaume nabatéen au IVᵉ siècle avant notre ère. Elle se situe au croisement des routes caravanières reliant l’Arabie du Sud, Gaza, Damas et la mer Rouge. Cette position permet aux Nabatéens de contrôler le commerce de l’encens, de la myrrhe, des aromates et du bitume.

Leur stratégie repose sur deux points : protéger les caravanes et gérer l’eau dans un milieu sec. Les montagnes qui encadrent la ville offrent un rempart naturel. Les accès sont étroits et faciles à défendre. Cette géographie donne naissance à une ville protégée et prospère. Pétra n’est pas un campement caravannier, c’est une capitale organisée, dotée d’une administration réelle et d’un projet urbain.

La croissance de Pétra repose aussi sur sa capacité d’ouverture. Les artisans et les commerçants y apportent leurs savoir-faire. Le résultat se voit dans l’architecture : influences grecques dans les colonnes, éléments orientaux dans les symboles, formes arabes dans les façades sobres. Ce mélange exprime une identité politique : affirmer un pouvoir local tout en dialoguant avec les puissances voisines.

Lorsque l’Empire romain annexe le royaume nabatéen en 106, Pétra conserve un rôle commercial et administratif important. Elle continue de contrôler les routes du désert pendant plusieurs décennies avant le déplacement progressif des échanges vers le nord de l’Arabie et Palmyre. Son architecture garde la mémoire de cet âge d’or : celui d’une ville bâtie grâce au commerce, capable d’allier précision technique et vision territoriale. Beaucoup des monuments visibles aujourd’hui datent de cette période.

Maîtriser l’eau : canaux, citernes et barrages

Sans eau, pas de ville. Les constructeurs organisent une chaîne complète. Des barrages domestiquent les crues soudaines. Des conduites taillées dans la roche longent le Siq. On y emploie des éléments en terre cuite, des joints au mortier, des enduits étanches. L’eau ralentit, décante, puis file vers des citernes couvertes. Ce réseau forme une infrastructure urbaine invisible au premier regard.

Regardez pourtant de près les gorges du Siq : des rigoles parallèles courent sur des dizaines de mètres. Certaines sections inclinent très légèrement la conduite, juste ce qu’il faut pour éviter la stagnation. Un guide aime dire que Pétra n’est pas née d’un coup de marteau, mais d’un calcul de pente.

Une anecdote locale illustre cette attention. Après une pluie, un artisan de Wadi Musa montrait à des visiteurs la pellicule blanche sur un ancien enduit. C’est la chaux qui a bien tenu. Elle parle encore du soin apporté aux enduits hydrauliques. Rien d’ornemental ici. C’est du pragmatique, pensé pour durer.

Tailler la montagne : méthodes et gestes

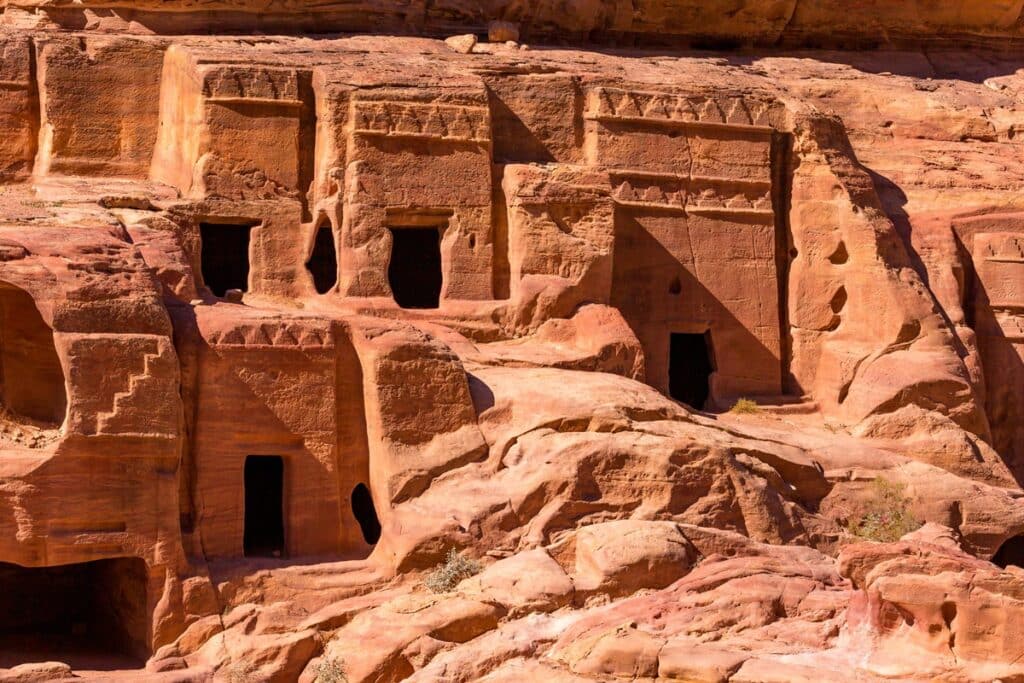

À Pétra, on ne construit pas des façades. On retire de la matière jusqu’à faire apparaître une architecture. Les tailleurs commencent par le haut. Ils dessinent une saignée d’assise, creusent un bandeau horizontal, puis descendent par paliers. Des traces d’encoches révèlent des échafaudages en bois. Des gradins de taille subsistent sur des faces inachevées. Cela montre une méthode plutôt qu’un travail improvisé.

Les outils sont simples : pics, ciseaux, maillets. La performance vient de la technnique. Travailler du haut vers le bas évite que les déchets couvrent la zone déjà finie. Cela réduit aussi les risques d’éboulement. Le grès se prête à ce jeu. Il se cisaille bien quand on respecte sa stratification. Quand la roche est instable, on crée des contreforts ou on change l’orientation du motif. Les choix de taille suivent la logique naturelle de la pierre. Cette adaptation permanente explique la variété que l’on observe d’une façade à l’autre.

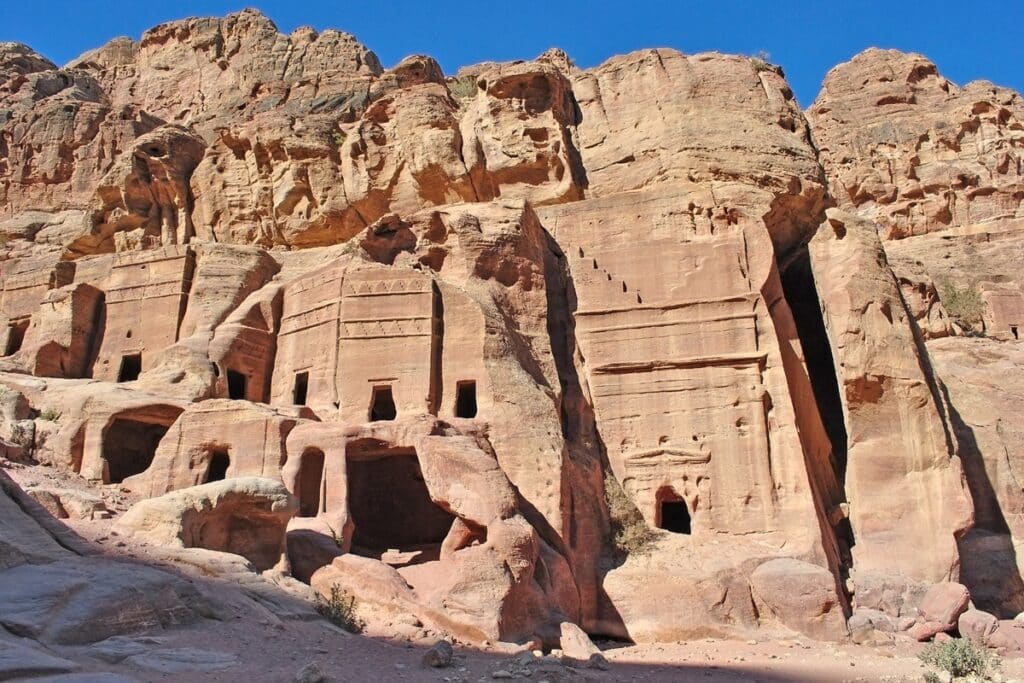

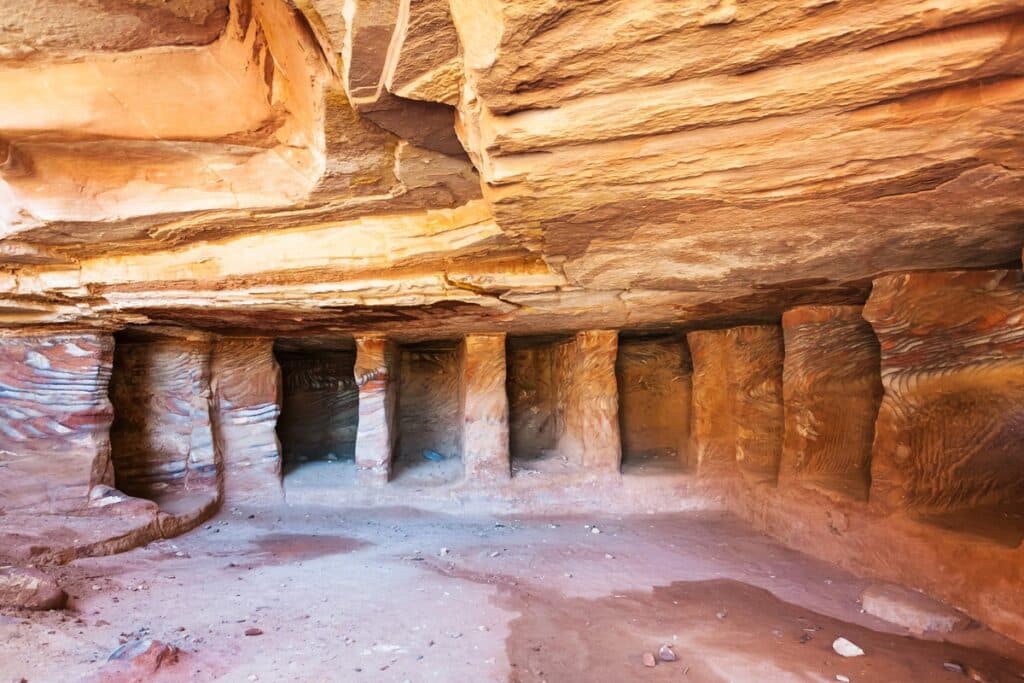

À Pétra, la plupart des façades creusées sont des tombes monumentales. Elles ne se valent pas toutes. Certaines sont modestes et sans décor, d’autres cherchent clairement l’effet. Plus la façade est grande et travaillée, plus elle renvoie à un rang social élevé. Le tombeau devient un moyen d’affirmer un statut, même après la mort. On y lit des hiérarchies : pilastres simples pour les familles ordinaires, frontons et colonnes pour les élites, compositions complexes pour les notables liés au pouvoir.

L’intérieur est souvent sobre, parfois réduit à une seule pièce avec des banquettes funéraires. Tout se joue dehors. À Pétra, la façade est un monument en soi, visible depuis la vallée et pensé pour durer.

Façades composites : Hélénisme et traditions locales

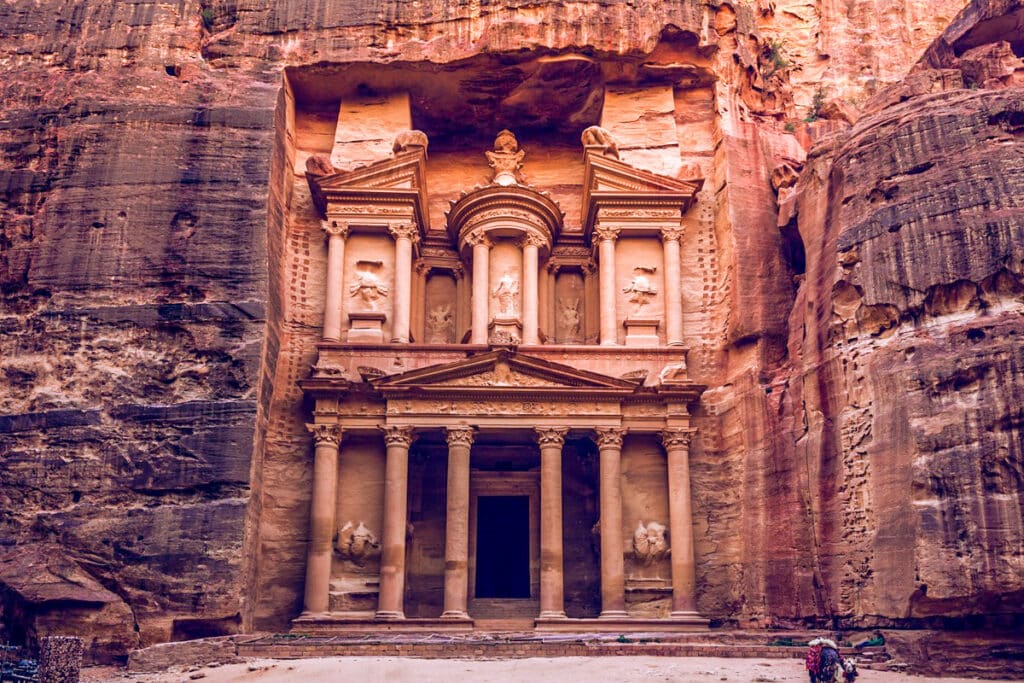

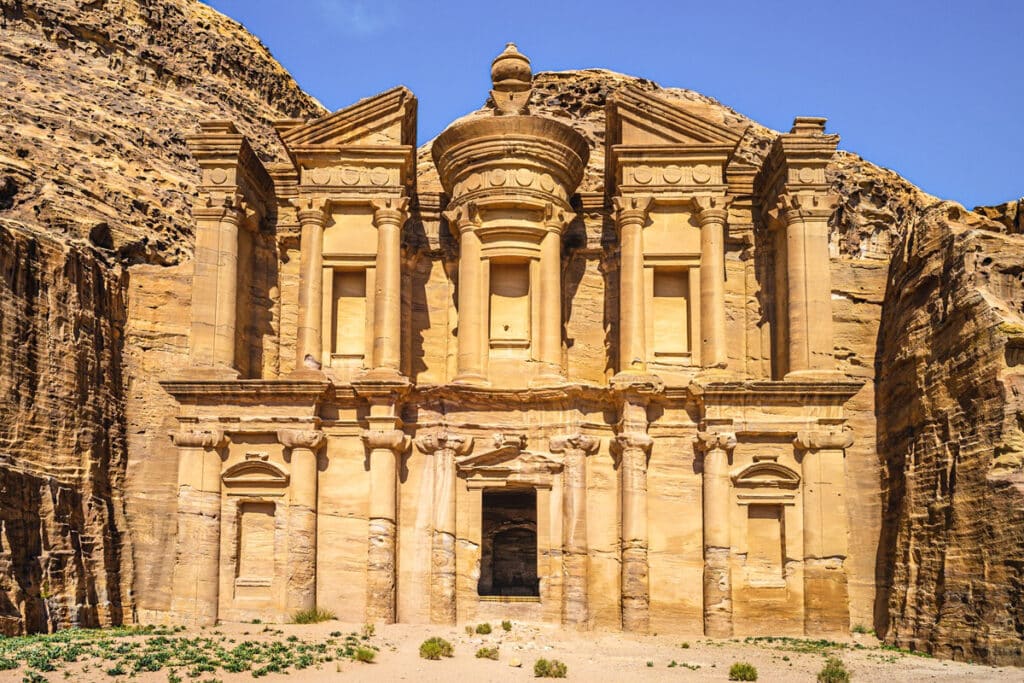

Le Khazneh (le « Trésor ») n’est pas un bâtiment au sens courant. C’est une façade-tombeau creusée dans la paroi. Son vocabulaire est classique : colonnes, chapiteaux, frontons. Mais la composition est propre à Pétra. Le fronton cassé ménage un tholos central. Les volumes coulent dans la roche. Tout est sculpté.

Plus haut dans le site, le Deir (le « Monastère ») reprend l’idée, en plus massif. Des Tombeaux à degrés, des Tombeaux à pilastres, d’autres encore, alignent des couronnes superposées, des merlons, des escaliers symboliques. Vous lisez, sur une même façade, une grammaire cosmopolite. On reconnaît des emprunts au monde grec. On reconnaît aussi des formes ancrées dans les cultes arabiques, liés à Dushara ou à al-‘Uzzā. Cette diversité exprime un goût pour la démonstration visuelle autant qu’une affirmation de prestige. Elle montre aussi que les élites nabatéennes utilisaient l’architecture comme langage politique. On comprend alors pourquoi ces façades occupent des positions stratégiques.

Regardez les proportions : rien d’hasardeux. Les largeurs se répondent, les hauteurs s’équilibrent. Les surfaces lissent les joints de stratification. La lumière glisse, souligne un profil, efface un autre. Le résultat n’imite pas un temple libre. Il invente une façade troglodyte avec des codes d’architecture savants.

Temples, théâtre et espace civique

Pétra n’est pas qu’un ensemble de tombeaux monumentaux. C’est une vraie ville, organisée autour d’espaces civiques structurés. Le Qasr al-Bint, l’un des rares grands temples construits en maçonnerie et non creusés dans la roche, en donne la mesure. Il se dresse au bout de la rue principale. Son plan suit un schéma : podium élevé, cella centrale et accès frontal. Ses murs épais en pierre taillée montrent un savoir-faire différent de celui des tailleurs de façade. Ce temple servait aux grandes cérémonies religieuses et possédait un rôle fédérateur, autant symbolique que politique.

Plus bas dans la vallée, la rue à colonnades organise un axe urbain structurant. Elle relie les quartiers commerçants aux zones de culte et aux bâtiments administratifs. Derrière ses portiques, des salles et des boutiques ouvrent sur la voie. L’espace public est un lieu de sociabilité, un lien entre économie locale et vie religieuse. Le tracé de la rue suit le relief au lieu de le contraindre. Cette adaptation au terrain évite les mouvements de terrain et les ruptures inutiles dans la circulation.

Le théâtre de Pétra exprime clairement cette dimension civique. Il ne s’agit pas d’un modèle romain importé tel quel. Même s’il en reprend la forme générale, il est taillé dans la roche, comme les tombeaux qui l’entourent. Ses gradins épousent la pente naturelle. Il accueille les assemblées publiques, les spectacles et certaines cérémonies. Il montre que la cité nabatéenne valorisait l’espace collectif autant que les monuments funéraires. Ce théâtre confirme une chose : Pétra était une étape caravanière, mais aussi une capitale organisée, tournée vers la représentation de son pouvoir et de sa culture.

Habiter la roche : maisons, ateliers, inscriptions

On visite Pétra pour ses façades nobles. On y revient pour ses espaces du quotidien. Des cellules troglodytes servent d’habitat, de dépôt, d’atelier. On a trouvé des moulins, des foyers, des niches de culte. La céramique raconte des gestes ordinaires : cuire, stocker, transporter.

Les inscriptions donnent des noms, des dédicaces, des repères chronologiques. Elles mêlent nabatéen et grec. Elles parlent des dons, des rites, des fonctions, des évènements. Elles ancrent l’architecture dans des usages concrets. Une façade grandiose peut masquer un espace modeste. Mais la ville a besoin des deux : le monumental qui marque, et le quotidien qui fait tourner l’économie.

Une équipe de chercheurs jordaniens aime rappeler un détail observé chez des habitants de la région : l’orientation des pièces pour capter la brise du soir. Ce principe réapparaît à Pétra. On le lit dans certains percements, dans la façon d’ouvrir une niche. Rien d’ostentatoire. Une manière d’habiter un climat.

Rituels et symboles : un panthéon sculpté

La religion nabatéenne se lit dans la pierre autant que dans les textes. Elle associe des divinités locales comme Dushara et al-‘Uzzā à des influences venues du monde proche-oriental et du monde grec. Sur les parois, des niches cultuelles accueillent des bétyles, ces pierres sacrées à la forme simple, parfois à peine dégrossie, qui représentent la présence divine sans recourir à la figuration humaine. À côté d’elles, on trouve des reliefs plus figuratifs, avec des personnages, des animaux ou des motifs floraux. Cette cohabitation de styles traduit une religion ouverte, capable d’intégrer des formes étrangères.

Les rituels se déroulent aussi bien dans les hauteurs qu’au cœur de la ville. Le Haut-Lieu du Sacrifice, accessible par un long escalier taillé dans la roche, témoigne de cérémonies menées en plein air. On y trouve des bassins, des autels et des plateformes destinées aux offrandes. Le choix de ces emplacements n’a rien d’esthétique. Il répond à une logique géographique et cosmique : se rapprocher du ciel pour honorer les dieux. D’autres sanctuaires sont placés près des points de passage ou à l’entrée de vallées, comme des marqueurs spirituels intégrés au paysage. Ici, la fonction religieuse ne s’isole pas des usages quotidiens. Elle s’inscrit dans l’architecture et guide les parcours autant que les gestes.

Ce qu’enseigne Pétra aux architectes d’aujourd’hui

Pétra n’est pas une relique figée. Elle dialogue avec des questions actuelles. Comment habiter un climat chaud sans gaspillage ? Comment faire travailler la gravité, la pente, la collecte, plutôt que la contrarier ? Comment composer une façade qui respecte une ressource locale sans l’épuiser ?

Voici trois idées que vous pouvez garder en tête.

- Faire avec la géologie : la roche n’est pas un obstacle. C’est un matériau, un support, un décor. À Pétra, le projet suit les failles. Il transforme les contraintes en lignes de composition.

- Penser l’eau comme une architecture : les canaux et les citernes de Pétra ne sont pas des équipements périphériques. Ils structurent le plan, la circulation, les seuils. Une ville durable traite l’eau comme un dessin, pas comme une simple réserve invisible.

- Composer à partir de langages multiples : les façades mélangent plusieurs influences sans copier un modèle précis. Elles empruntent des formes grecques, orientales et arabes, mais les adaptent au relief. Cela produit un style cohérent, qui appartient à Pétra et à nulle autre ville.

Un site unique, une responsabilité partagée

Pétra est devenue un symbole du patrimoine jordanien. Les équipes locales suivent l’érosion, consolident des parois, gèrent les parcours. Les habitants de Wadi Musa vivent au rythme des visiteurs. Respecter le site, c’est aussi respecter ces vies. Acheter de l’eau chez un vendeur de la vallée, choisir un guide formé, privilégier un artisan local pour un petit souvenir. Ce geste modeste a un effet direct.

Parlez-en aux artisans qui travaillent encore dans le Siq. Ils vous diront qu’ici, tout commence par un seau d’eau et une truelle. Un simple conduit bouché peut abîmer une façade entière en quelques mois. Il suffit parfois de dégager une rigole pour sauver une paroi sculptée il y a deux mille ans. À Pétra, préserver l’architecture, c’est souvent commencer par des gestes simples et réguliers.

Pétra fascine parce qu’elle tient ensemble des choses que l’on sépare trop souvent : paysage et ville, sculpture et construction, rites et usages, technique et beauté. Vous n’avez pas besoin de grandes théories pour l’apprécier. L’architecture nabatéenne s’y lit comme un texte court et précis. Et une fois sorti du Siq, vous garderez longtemps en tête la géométrie d’un fronton et la courbe d’un canal d’eau.