Entre mer Caspienne et piémonts de l’Alborz, le Gilân a mis au point une architecture vernaculaire qui répond d’abord à l’humidité et aux pluies quasi constantes. À Rasht (capitale surnommée “ville des pluies d’argent”) comme dans les plaines rizicoles, la maison se protège de l’eau, ventile l’air et exploite des matériaux locaux (bois, fibres végétales). D’où des volumes surélevés, de larges espaces semi-ouverts et des toitures fortement inclinées, signature du paysage bâti gilaki.

Un plan « respirant » : surélever, abriter, ventiler

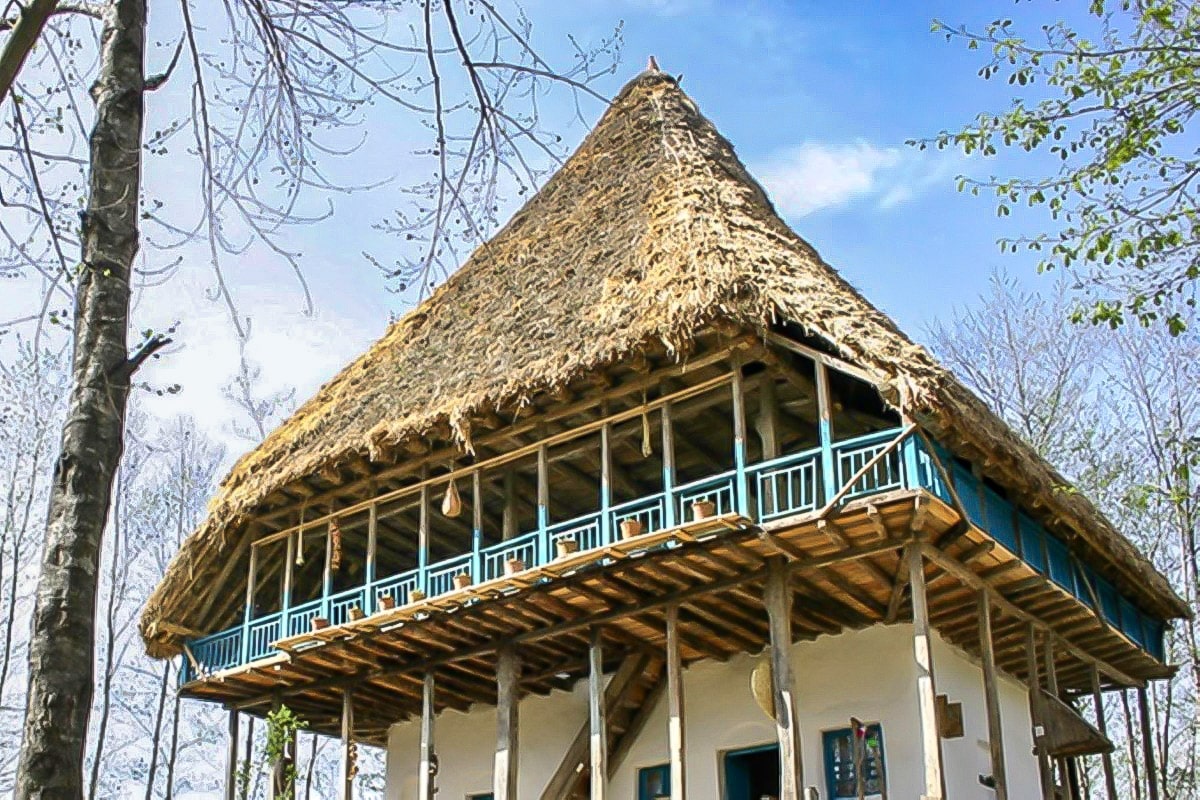

Le premier geste est de décoller la maison du sol pour couper les remontées d’humidité : un socle de pilotis ou d’assises en bois et pierre reçoit l’ossature, tandis que des planchers ventilés assurent un séchage continu. Cette surélévation structurelle est indissociable d’une façade à galerie/ayvân (veranda) portée par des colonnes (sotun). L’ayvân, souvent disposé au sud ou à l’est, forme un épais filtre climatique : il tient la pluie à distance, offre un séjour à ciel abrité et relie dedans et dehors sans rupture. Sur certains modèles, une loggia haute, le tālār, prolonge ce dispositif en étage.

Le toit, pièce maîtresse

La pluviométrie commande des toits très pentus (deux ou quatre versants) et débordants. Historiquement, leur couverture combine bardeaux de bois (lata/taḵta) ou fibres végétales (paille de riz, joncs), avec un comble ventilé où l’on stocke vivres et objets saisonniers. La charpente (treillis de pannes, chevrons et liens) absorbe des portées importantes tout en séchant vite après les averses. Aujourd’hui, le fer galvanisé (ḥalab) a souvent remplacé le végétal, mais le principe climatique demeure lisible sur les maisons conservées. Ces toits imposants dessinent une silhouette familière dans les paysages du Gilân.

Une maison qui suit les saisons

Au Gilân, les pièces se reconfigurent selon la période de l’année. L’hiver, on se replie dans les espaces clos et bas ; l’été, la famille “monte” vers les niveaux supérieurs et migre vers l’ayvân et le tālār, plus ventilés. Cette double polarité (bas/haut, clos/ouvert) gouverne autant l’usage que les symboliques domestiques.

Les variantes régionales

L’architecture gilaki n’est pas uniforme. Elle s’adapte à la topographie, au climat et aux modes de vie agricoles ou pastoraux. Du littoral caspien jusqu’aux pentes de l’Alborz, chaque zone a développé ses propres formes constructives, matériaux et rythmes d’habitation.

1. Les maisons de la plaine rizicole

Ici, le sol saturé d’eau impose une architecture aérienne et légère.

- Socles hauts ou pilotis : ils isolent la maison des inondations et des remontées capillaires.

- Ossature bois et torchis : les murs en clayonnage enduits de terre allégée assurent ventilation et souplesse structurelle. Leur entretien est facile et rapide après les pluies.

- Espaces annexes spécialisés :

- Kundej ou kuti, petits greniers surélevés pour stocker le riz.

- Dudḵāna ou garmḵāna, bâtiments où l’on sèche le riz à la fumée ou à la chaleur.

- Organisation du jardin : les maisons s’ouvrent sur des vergers clos, souvent plantés de mûriers (ancien élevage de vers à soie) et de légumes de subsistance.

Ces maisons, très ouvertes sur l’extérieur, fonctionnent comme des “fermes climatiques” : l’air circule librement sous les planchers et à travers les galeries, limitant l’humidité et la moisissure.

2. Les maisons du piémont agricole

Sur les coteaux mieux drainés, le bâti gagne en compacité et en stabilité.

- Fondations basses : le contact au sol redevient possible, grâce à un terrain plus ferme.

- Murs en rondins ou madriers enduits : le bois y est dominant, mais la proportion de torchis ou de brique crue augmente. Cette combinaison renforce l’inertie et la durabilité des murs.

- Ayvân partiellement clos : certaines galeries sont vitrées ou protégées de claustras pour limiter les pluies battantes. Elles servent aussi d’abris de travail pendant la mauvaise saison.

- Toits à bardeaux : plus épais, souvent à deux versants, ils conservent la forte pente mais avec des débords plus mesurés. Ils offrent une meilleure résistance au vent et à la neige.

Ces maisons traduisent un équilibre entre les exigences du climat humide et une sédentarité agricole affirmée. Elles marquent la transition entre l’habitat de plaine et celui de montagne.

3. Les maisons montagnardes des Ṭāleš

Dans les hautes vallées du Talesh, les hivers rigoureux et les pentes abruptes imposent d’autres solutions.

- Murs massifs en rondins empilés : une technique proche de celle des maisons forestières caucasiennes. Elle garantit une excellente isolation contre le froid hivernal.

- Toitures en bardeaux de châtaignier : résistantes à la neige, à deux pentes, très inclinées.

- Maisons à deux ou trois niveaux :

- Le rez-de-chaussée abrite le bétail.

- L’étage est réservé à la famille.

- Un comble sert au stockage du foin ou des vivres d’hiver.

- Rampes ou passerelles en bois : elles relient les niveaux, facilitant la circulation des animaux.

- Abris temporaires (pārgā, pori/poru) : cabanes mobiles de branchages et tissus de chèvre, utilisées durant la transhumance estivale. Elles témoignent d’une architecture nomade.

Ces formes pastorales, robustes et évolutives, illustrent la continuité entre habitat fixe et mobile, entre forêt, prairie et village. Elles incarnent l’adaptation progressive d’un mode de vie au relief et aux saisons.

4. Une diversité unifiée par le climat

Malgré leurs différences, toutes ces maisons partagent trois constantes :

- L’usage dominant du bois local, matériau structurel et décoratif.

- La présence d’un espace de transition (ayvân, tālār, coursive) entre intérieur et extérieur.

- Une conception bioclimatique empirique, où chaque élément (socle, toit, orientation) répond à une observation fine du milieu. Une architecture façonnée par l’expérience plutôt que la théorie.

Cette diversité régionale forme un paysage architectural cohérent, où chaque maison parle de la relation intime entre le Gilân, sa pluie et ses habitants. Elle révèle un lien rare entre nature, climat et culture bâtie.

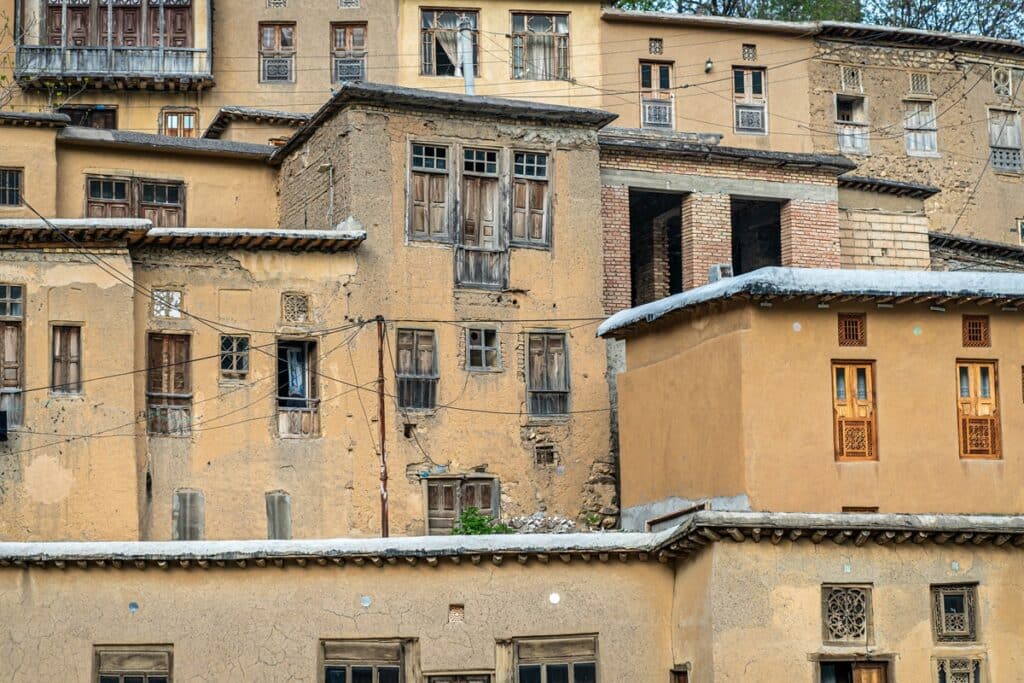

Masouleh : chef-d’œuvre d’adaptation topographique

Le village en terrasses de Masouleh, à plus de 1 000 m d’altitude, condense l’intelligence constructive gilaki : les toits des maisons servent de rue au niveau supérieur, les façades s’adossent la montagne (koh divar) et le bâti mêle bois, pierre et terre sur des pentes extrêmes. Le tissu, piéton par nature, illustre une architecture communautaire où circulation, espace public et enveloppe climatique ne font qu’un.

Matériaux et savoir-faire

La charpenterie (najjār) est centrale : cadres, murs à pan de bois avec remplissage en torchis (divār zigali), souches de poteaux, assemblages et escaliers extérieurs composent un vocabulaire charnu, optimisé pour sécher vite et se réparer localement. Elle gouverne l’esthétique autant que la performance climatique.

Les enduits incorporent de la paille de riz ou des balles de riz (kuleš-e gel, fel-e gel), ressource agricole abondante. Les débords de toit et passages périphériques multiplient les espaces semi-ouverts (balcons, coursives) pour offrir ombre, ventilation croisée et usages quotidiens (tissage, repas d’été).

Préserver, montrer, transmettre

Le Musée du patrimoine rural du Gilân à Saravan (près de Rasht) a rassemblé et remonté des maisons traditionnelles authentiques provenant de différentes sous-régions de la province ; on y lit les variantes typologiques, les techniques de charpente et l’économie domestique (mosquées rurales, marchés, équipements agricoles). L’idée d’un tel écomusée s’est affirmée après le séisme de Manjil (1990), qui a accéléré les reconstructions et la disparition d’une part du bâti vernaculaire. Des campagnes de restauration se poursuivent encore sur ces maisons exposées à l’air libre.

Une leçon d’architecture climatique

Qu’elle soit de plaine, de piémont ou pastorale, la maison gilak reste une machine climatique douce : dilater l’ombre et la ventilation ; isoler du sol ; faire travailler l’épaisseur du toit ; accepter des usages réversibles selon la saison. Et, au-delà des formes, elle rappelle que l’architecture naît de relations : à un milieu humide, à des matériaux proches, à des cycles agricoles (riz, ver à soie) et à des mobilités saisonnières. Une écologie constructive dont Masuleh est l’icône spectaculaire, et que l’écomusée de Saravan s’efforce aujourd’hui de documenter et transmettre.