Vous avez en tête des maisons sur l’eau, des passerelles en bois et des toits légers ouverts aux alizés ? C’est un bon début. Brunei abrite un patrimoine d’habitat vernaculaire qui s’est adapté au climat équatorial, aux marées et à la vie communautaire. Ici, la maison est un outil autant qu’un lieu : elle ventile, draine, protège des crues et organise la sociabilité. Voici comment ces architectures fonctionnent.

Repères rapides : un sultanat où l’on habite l’eau

Bandar Seri Begawan, la capitale, s’est développée face à Kampong Ayer, un vaste ensemble de villages sur pilotis au-dessus du fleuve Brunei. Le site aligne des écoles, des mosquées et des milliers d’habitations reliées par des passerelles et des ponts. C’est un cœur historique, longtemps surnommé la « Venise de l’Orient ». En 2016, la population recensée de Kampong Ayer était d’environ 10 250 habitants, pour près de 10 km² d’emprise sur l’eau. La vie quotidienne y dépend encore du transport fluvial.

Une anecdote locale aide à comprendre l’attachement à ce mode de vie : des familles installées sur l’eau depuis des générations préfèrent moderniser leur maison sur pilotis (eau courante, électricité, internet) plutôt que déménager à terre. Des études récentes décrivent ce lien comme un « génie du lieu » qui structure encore les usages quotidiens. Cette fidélité dépasse la question du confort moderne.

Kampong Ayer : la maison sur pilotis, un système complet

Sur l’eau, l’architecture reprend le vocabulaire de la maison malaise, mais l’adapte au milieu : structure bois, planchers surélevés et circulations reliées par des jetées. Historiquement, l’ossature mobilise des essences très durables, dont le belian (Borneo ironwood), pour les pieux, passerelles et pièces très exposées. Toitures en palmes de nipah, parois en planches ou nattes, puis, plus récemment, tôles et éléments métalliques. Les maisons traditionnelles sur pilotis de Kampong Ayer atteignent parfois deux niveaux, avec des galeries couvertes qui jouent le rôle de seuil et d’espace de travail.

Le belian, très dense, résiste naturellement aux termites et au pourrissement, ce qui explique sa longévité dans l’eau et les zones humides. Des travaux scientifiques l’attestent, en corrélant notamment densité et teneur en phénols à la durabilité vis-à-vis des insectes xylophages.

Dans la maison, la partition est lisible : un espace de réception ouvert (serambi), un noyau domestique (souvent référé, dans la tradition malaise, au rumah ibu), et l’aire de cuisine plus en retrait. Sur l’eau, ces modules se connectent à des escaliers, des pontons et des abris pour bateau. Cette logique privilégie la ventilation croisée, la lumière indirecte et des parcours courts entre habitat et transport.

Comment la maison malaise inspire Brunei ?

La maison malaise (poteaux porteurs, plancher haut, cloisons légères, toiture ventilée) est un socle commun dans la région. Brunei y ajoute ses usages et ses détails. L’organisation à trois temps (seuil/veranda, pièces de vie, cuisine) répond à la fois au climat et aux codes sociaux : accueil des visiteurs à l’avant, intimité au cœur, activités techniques près de l’eau. Les toitures à pans simples, bien ouvertes au faîtage, évacuent des pluies intenses locales et favorisent l’extraction d’air chaud. Les menuiseries à jalousies ou panneaux inclinés permettent de régler l’air sans exposer l’intérieur.

Sur pilotis, la maison gagne un vide sanitaire complet. Ce « plancher respirant » limite l’humidité, garde les parois sèches et met à l’abri lors des pluies fortes. Les passerelles servent de rue, d’atelier et de banc public : on y prépare le poisson, on répare un moteur, on discute. Dans ce paysage, la maison n’est pas isolée ; elle appartient à un archipel de plateformes connectées.

Matériaux : belian, bois locaux, palmes… puis la tôle

Le belian est l’allié des parties en contact avec l’eau : il supporte les cycles d’immersion et résiste aux insectes. Des articles techniques confirment sa durabilité hors pair face aux termites et aux champignons. D’autres études décrivent les composés extractifs associés à cette résistance. Vous comprenez ainsi pourquoi les anciens pieux de belian restent en service pendant des décennies.

Les toitures traditionnelles en feuilles de nipah offrent une excellente isolation thermique, au prix d’un entretien régulier. Les tôles ondulées, diffusées au XXe siècle, ont simplifié les réparations, mais elles chauffent fort. Les habitants compensent alors par une lame d’air ventilée sous la couverture, des ouvertures hautes et des débords généreux. Ces solutions empiriques rejoignent les principes éprouvés de la maison malaise ventilée. Elles confirment l’importance de la maîtrise de l’air et de l’ombre.

Ce que change le milieu aquatique

Habiter sur l’eau modifie le plan et la structure : planchers plus ajourés pour égoutter, réserves rangées au-dessus du niveau des grandes marées, installations techniques protégées. La maison dialogue avec les marées : on cale les embarcations, on dimensionne les escaliers, on surveille le vent dominant. Des recherches récentes suggèrent d’ailleurs que ce mode d’habiter peut inspirer des dispositifs contemporains de « vivre avec l’eau » à l’heure de l’élévation du niveau marin.

Côté confort, la ventilation croisée est la règle : deux façades ouvertes, des parties hautes ajourées, des portes alignées. Cette stratégie réduit nettement les surchauffes, surtout si le toit laisse s’échapper l’air chaud par effet cheminée. Les brise-soleil en bois font l’appoint sur les façades ouest.

À terre : même logique, mais autres ancrages

Hors de l’eau, les maisons traditionnelles de Brunei conservent la surélévation : poteaux bois, escaliers courts, galerie-seuil. Le rumah ibu est le noyau, la cuisine forme un autre volume parfois désolidarisé (risque d’incendie, odeurs). Les panneaux bois permettent de modifier la partition intérieure au fil des besoins : mariage, visite, naissance. C’est une architecture réversible, qui se démonte par composants plutôt que par démolition lourde. Cette logique réduit les coûts d’entretien et limite les déchets.

Là aussi, l’orientation et l’ombre priment lors de la construction. Vous verrez des débords puissants qui protègent les parois des pluies battantes, et des percements étroits pour doser la lumière. Le plancher haut éloigne l’humidité, ventilé par des lames espacées ou des trappes discrètes.

Les longhouses : un autre visage présent au Brunei

Le sultanat compte aussi des maisons longues (longhouses) du monde iban et des groupes apparentés, notamment dans le district de Temburong. Une longhouse aligne des unités familiales autour d’une grande galerie commune où se réparent les filets, se tiennent réunions et rituels. Des recherches décrivent des versions hybrides : charpente bois traditionnelle, murs ventilés, et apports modernes (eau courante, électricité) intégrés avec soin. L’important reste la continuité sociale organisée par la galerie.

Cette coexistence de la maison malaise et de la maison longue donne un paysage riche, où les modèles répondent à des modes de vie différents : pêche et échange fluvial pour l’une, vie communautaire resserrée pour l’autre. Chaque type d’habitat traduit une manière d’habiter le territoire.

Variantes ethniques : Kedayan, Dusun, Murut

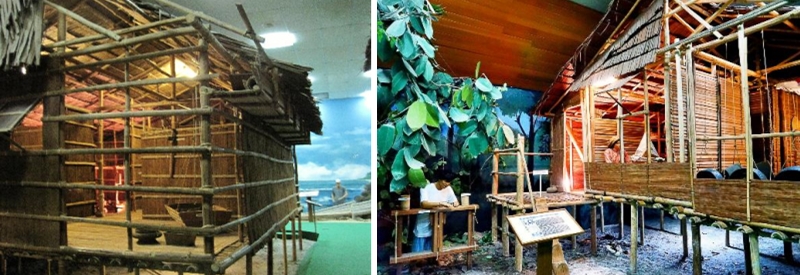

Les musées de Brunei présentent des maquettes de maisons Kedayan, Dusun et Murut. Elles partagent l’ossature bois et la surélévation, mais diffèrent par les toits, les décors et l’organisation intérieure.

Ces variantes nous rappellent qu’il n’existe pas « une » maison traditionnelle de Brunei, mais bien une famille de solutions adaptées aux milieux et aux pratiques de chaque groupe.

Ce que disent les études récentes : héritage et pressions

Plusieurs travaux alertent sur la transformation de Kampong Ayer : modernisation rapide, programmes de relogement, coûts d’entretien. La question posée est urbaine : comment maintenir un tissu habité sur l’eau, sûr, ventilé, accessible, tout en répondant aux attentes d’aujourd’hui ? Certains projets pilotes de logements sur l’eau, plus uniformes, lissent les différences d’écriture qui faisaient la richesse du village. D’autres pistes s’appuient sur le tourisme maîtrisé et la transmission des savoir-faire.

Sur le plan technique, la rareté du belian et les réglementations forestières régionales poussent à recourir à des essences alternatives, à des bois traités ou à des éléments métalliques. Les publications sur la durabilité naturelle des bois tropicaux et leurs extractifs ouvrent des perspectives : mieux choisir les essences, protéger les parties sensibles, et réserver les matériaux les plus performants aux zones critiques (pieux, platelages). Cela incite à hiérarchiser les matériaux selon leur durabilité réelle.

Vous pouvez visiter Kampong Ayer et voir des façades en bois, des pilotis serrés, des toits en tôle. Mais derrière cette image, il y a une science de l’air, de l’eau et du temps. Une maison se juge à la qualité du vent qu’elle laisse passer, à la façon dont elle sèche après l’averse, à la facilité avec laquelle on remplace une natte ou une planche. À Brunei, ces questions ont trouvé des réponses depuis des siècles.