Vous avez sans doute vu des photos du Salar d’Uyuni, un désert blanc à perte de vue en Bolivie. Ce paysage n’abrite pas que des mirages. On y trouve également des bâtiments en sel. Oui, des murs, des voûtes et même du mobilier faits de briques de sel. Voici comment ces constructions naissent, tiennent, et vivent au bord d’un milieu où l’eau dissout la matière même qui les compose.

Où sont ces maisons en sel ?

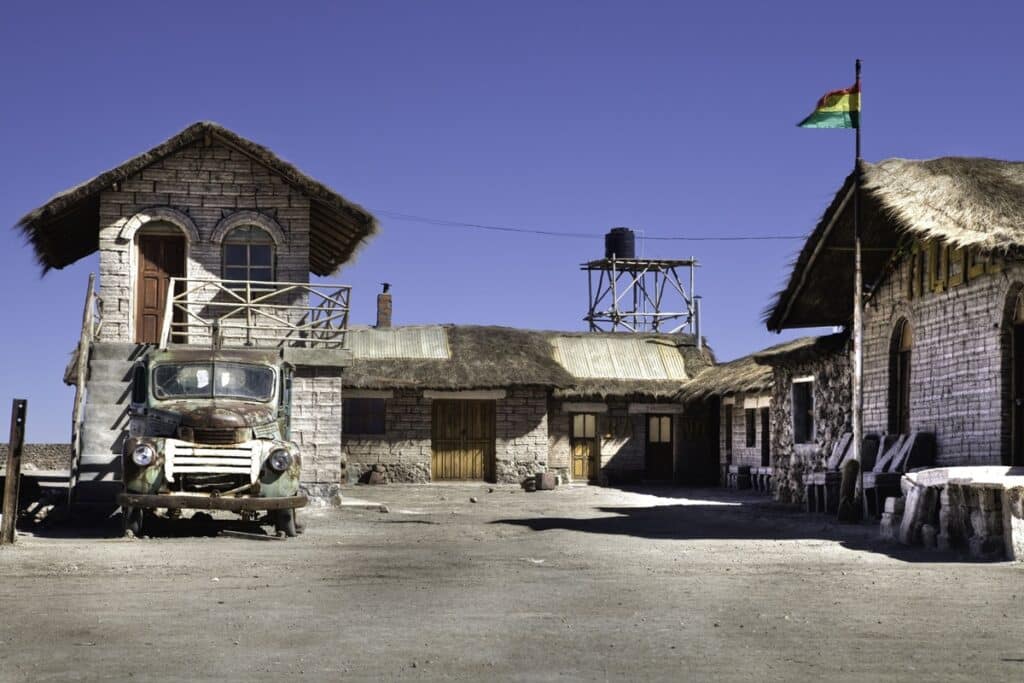

La plupart se situent sur la bordure orientale du Salar d’Uyuni, près de Colchani, et autour d’autres salars voisins comme Coipasa. Le premier hôtel construit en sel a vu le jour dans les années 1990. Il se trouvait au milieu du désert. Il a été démonté en 2002 pour des raisons sanitaires et environnementales, puis reconstruit au bord du salar, là où les réseaux et la gestion des déchets sont possibles.

Depuis, d’autres bâtiments ont suivi : habitations, refuges, pièces communes, parfois des volumes annexes pour le stockage. Le cœur de cette micro-architecture : la brique de sel découpée sur place.

D’où viennent les briques ?

Les briques sont taillées directement à la surface du salar pendant la saison sèche. On découpe des blocs massifs, réguliers, grâce à des scies et des gabarits. Leur format varie, mais un chiffre revient : environ 35 cm d’épaisseur (près de 14 pouces). Cette épaisseur compense la fragilité du matériau. Elle donne des murs lourds, inertes, qui tiennent bien au vent et aux écarts de température.

Quel « mortier » pour coller du sel ?

Les maçons n’utilisent pas un ciment classique. Ils assemblent les blocs avec une pâte faite de sel broyé et d’eau. En séchant, cette saumure se recristallise et soude les joints. Le joint redevient sel. Ce choix évite les incompatibilités de matériaux et garde une unité physique du mur. Mais il a toutefois un revers : dès que l’humidité revient, le joint aime trop l’eau. Il faut donc protéger, surveiller, réparer.

Comment un mur de sel résiste-t-il ?

Le sel est cassant et soluble. La réponse constructive est astucieuse et sobre.

- Les murs sont très épais. Le bloc massif limite les contraintes et répartit les charges.

- Les portées restent courtes. On multiplie les appuis, on évite les grandes dalles en flexion. (Photos et plans d’hôtels confirment des pièces fractionnées plutôt que de grands plateaux ouverts.)

- Les toitures mêlent matériaux. On voit des voûtes en sel, mais aussi des renforts en bois, paille ou membranes étanches pour isoler de la pluie et de la condensation.

Quand vient la saison humide (décembre à mars), les bâtiments perdent de la matière. Les exploitants annoncent un ordre de grandeur : environ 10 % de la structure à reprendre chaque année. La reconstruction est intégrée au cycle d’entretien : on remplace les briques usées, on ragrée les angles, on resserre les joints. Cela fait du chantier un rituel annuel, presque aussi régulier que les pluies.

À quoi ressemble une pièce en sel ?

Le décor est graphique. Les lits, tables, banquettes et murets sont taillés dans les mêmes blocs. Les sols peuvent recevoir un « gravillon » de sel pour garder le thème jusqu’aux pieds. Les plafonds prennent parfois une forme d’igloo. Avec le temps, de petites stalactites salines apparaissent aux voûtes si l’air contient encore un peu d’humidité : l’eau remobilise le sel, qui recristallise en pointe.

Petite scène entendue sur place, rapportée par une journaliste : un soir, face à une voûte immaculée, elle a voulu savoir si « tout » était vraiment en sel. Elle a posé la question, n’a pas eu de preuve formelle… et a fini par goûter le bord du lit. Oui, c’était salé. Cette anecdote résume l’étrangeté joyeuse du lieu.

Confort thermique : que vaut le sel ?

Un mur épais en sel amortit les écarts de température comme une maçonnerie lourde. Le bloc stocke la fraîcheur de la nuit et la restitue dans la journée. Les volumes sont bas, les ouvertures sont comptées et orientées. L’altitude (environ 3 600 m) et l’air sec aident. À l’intérieur, on ajoute parfois du chauffage ponctuel, des membranes ou des doublages discrets dans les zones exposées.

Les établissements récents disposent de saunas secs, de bassins d’eau salée et de systèmes de ventilation mieux maîtrisés que dans les premières versions des années 1990.

Pourquoi construire en sel ici ?

Parce qu’il n’y a presque rien d’autre sur place, et que le sel est partout. Transporter du bois, de la brique cuite ou du béton coûte cher et use les pistes. La brique de sel se découpe à quelques kilomètres. Les coopératives locales, notamment autour de Colchani, alimentent ce circuit court : extraction, séchage, taille, livraison, puis reprise pour de nouveaux joints. L’hôtel Palacio de Sal mentionne ce flux circulaire et l’emploi local qui va avec. Il soutient l’économie locale et maintient un savoir-faire rare.

Ces bâtiments vivent au rythme des pluies et l’eau gagne toujours à la fin. Les exploitants ont appris à éloigner les ruissellements, à protéger les bases des murs, à mieux couvrir les zones sensibles.

Autre point : les blocs travaillent et se marquent. Les angles s’arrondissent vite sous le passage. Des équipes « retaillent » les arêtes pour garder des lignes nettes. Cela fait partie du cycle annuel.

Les étapes de construction en briques de sel

Vous vous demandez comment on passe d’une croûte blanche à une chambre habitable ? Voici le déroulé le plus courant, observé et décrit par des sources techniques et des visites de chantier :

- Extraction des briques de sel. Repérage d’une zone sèche et stable. Découpe des blocs au gabarit. Séchage au soleil sur des tréteaux pour évacuer l’humidité résiduelle.

- Fondations et soubassements. Pose sur une plate-forme drainée ou sur un hérisson. En zone humide, ajout de matériaux non salins (pierre, béton maigre) pour isoler le premier lit de blocs.

- Élévation des murs. Appareil à joints minces au « mortier » de sel et d’eau. Nettoyage des suintements avant cristallisation. Contrôle régulier de la planéité.

- Toiture. Deux voies : voûtes et dômes en sel sur petites portées ; ou charpentes mixtes (bois/paille/membranes) quand la portée augmente. Protection supérieure contre l’eau.

- Finitions. Ponçage, taille de mobilier en bloc, sol en « gravier de sel », éclairage doux. Ventilation contrôlée pour éviter la condensation. Ces détails donnent une atmosphère claire et minérale.

Santé, bien-être, croyances

Ces lieux accueillent parfois des salles dites « halothérapie », une tendance venue d’ailleurs. Les blocs de sel servent alors à créer des parois rétro-éclairées. Dans le contexte bolivien, le discours est plus discret : on met surtout en avant le cadre, la matière locale et la sensation d’être dans un monolithe blanc.

Les bénéfices de ces pièces est partagée. Prenez-la avec prudence et fiez-vous à votre confort personnel. Pour la construction en elle-même, des articles académiques donnent un panorama des usages du sel, de l’Égypte au désert d’Atacama, et mentionnent des briques « karshee/karshif » (mélange de sel, argile, sable) dans d’autres régions arides. Le Salar bolivien, lui, utilise surtout du NaCl quasi pur.

Sécurité et usages

Ces constructions sont adaptées à un usage touristique : chambres, pièces communes, petits salons. On y dort, on y mange, on s’y repose au chaud. Pour des maisons familiales permanentes, la maintenance demanderait un engagement quotidien, surtout pendant la saison humide. Les communautés voisines utilisent plutôt l’adobe, le bahareque, le bois et la tôle pour leurs maisons de tous les jours. Le sel est une matière de chantier singulière, liée à l’économie du salar et au tourisme qui s’y est développé.

Le soir, quand la lumière tombe, le salar bleuit. À l’intérieur, les murs grainés accrochent une lueur laiteuse. On sent un peu d’humidité, comme si la pièce respirait. Le lendemain, des ouvriers reviennent avec des blocs neufs. Ils refont un angle, resserrent un joint, réparent une assise. Le bâtiment continue sa vie, fragile et tenace à la fois, dans un désert qui l’accepte… tant qu’il joue selon ses règles.