Les Peuls – aussi appelés Fulani, Fulbé ou Fellata selon les régions – constituent l’un des groupes ethniques les plus étendus d’Afrique de l’Ouest et centrale. Réputés pour leur tradition pastorale et leur sens aigu de l’organisation sociale, ils ont développé, au fil des siècles, des formes d’habitat adaptées à leur mode de vie mobile ou semi-sédentaire. Les maisons peules témoignent d’un savoir-faire spécifique, où chaque détail répond à des impératifs environnementaux, sociaux et économiques.

Identité, répartition et appellations du peuple peul

Le peuple peul, également connu sous les noms de Foulani, Fula ou Fulbé, est l’un des plus grands groupes ethniques d’Afrique subsaharienne. Répartis sur une vaste étendue géographique allant du Sénégal au Tchad, les Peuls sont présents dans une quinzaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Leur population est estimée à plus de 40 millions de personnes.

Traditionnellement pasteurs et éleveurs, ils ont su développer une organisation sociale structurée, fondée sur la mobilité, la parenté et la transmission de valeurs collectives. Leur culture, marquée par la langue peule (le fulfulde ou pulaar), l’art de l’élevage, le respect du code d’honneur (pulaaku) et une riche tradition orale, constitue un trait d’union entre de nombreux territoires et communautés.

La diversité des noms attribués au peuple peul reflète l’étendue de leur diaspora et la multiplicité des contacts historiques avec d’autres groupes. En français, on parle généralement de Peuls, tandis que le terme Fula est utilisé dans des régions anglophones ou lusophones, et Fulani prédomine au Nigeria et au Niger. Les Peuls eux-mêmes se désignent le plus souvent par le mot Fulbé (ou Fulɓe), pluriel du singulier Pullo, qui signifie tout simplement « homme peul » dans leur langue. Cette variété d’appellations du peuple Peul souligne l’importance et l’ancienneté de la présence peule à travers l’Afrique.

Un habitat façonné par la mobilité pastorale

Le mode de vie pastoral des Peuls (caractérisé par la transhumance et l’élevage extensif de bovins, ovins et caprins) influence fortement l’architecture de leurs habitations. Traditionnellement, les maisons peules sont conçues pour être montées, démontées ou réparées rapidement, afin d’accompagner les déplacements des familles au gré des saisons et des pâturages. Cette contrainte fonctionnelle guide le choix des matériaux, la forme des structures et l’organisation de l’espace domestique.

Contrairement à de nombreuses sociétés sédentaires, l’habitat peul ne repose pas sur la monumentalité ni la pérennité des matériaux. Les techniques employées privilégient la légèreté, la facilité d’assemblage et la disponibilité des ressources locales (bois, branchages, herbes, terre). Ainsi, chaque famille possède le savoir-faire nécessaire pour ériger ou entretenir sa maison sans dépendre d’artisans spécialisés.

Les principaux types d’habitations peules

Il existe plusieurs variantes de maisons peules, dépendant des sous-groupes, des régions et du degré de sédentarisation. Voici les principaux types d’habitations peules :

1. La case ronde à armature légère et revêtement végétal

Ce type de maison est caractéristique des Peuls les plus nomades, qui parcourent de grandes distances au fil des saisons. Il s’agit d’une construction temporaire, montée rapidement sur les lieux de campement et conçue pour être démontée, transportée ou abandonnée au gré des déplacements.

La structure de la case est formée par des tiges ou branches souples, fixées en demi-cercle pour composer une ossature en dôme. Le revêtement, réalisé à partir de nattes tressées, de feuilles de palme ou d’herbes savanicoles, est attaché à l’armature à l’aide de fibres végétales. Ce matériau offre une protection suffisante contre le soleil, la pluie légère et le vent, tout en restant facile à manipuler. L’entrée, généralement obturée par une natte ou un panneau léger, peut être déplacée à volonté. Sans fondations lourdes, ce type de case s’ancre directement dans le sol sableux ou argileux.

L’habitat à armature légère répond aux exigences du pastoralisme transhumant : rapidité de montage et de démontage, portabilité, adaptation constante au milieu, tout en assurant un confort thermique appréciable dans un environnement contraignant. Cette architecture éphémère illustre l’ingéniosité et l’adaptabilité des Peuls face aux défis du climat sahélien et à la nécessité de préserver leur cheptel.

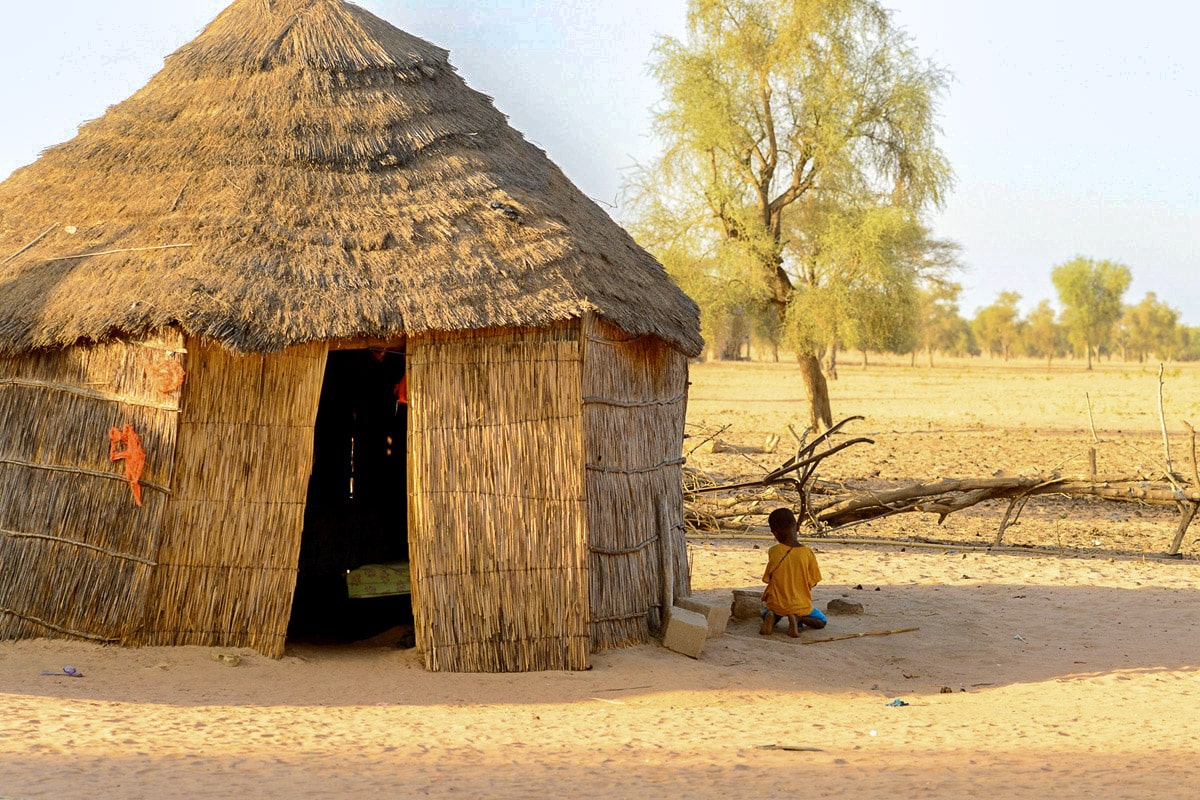

2. La case ronde à toit conique

C’est la forme la plus emblématique de l’habitat peul pastoral. Elle se caractérise par :

- Une structure légère composée d’un cercle de piquets en bois ou en bambou, reliés par des ligatures de fibres végétales. Cette technique assure la souplesse et facilite le montage rapide.

- Un toit conique en tiges de mil, herbes hautes ou feuilles de palme, attaché à l’armature.

- Un soubassement parfois surélevé de 20 à 40 cm pour protéger de l’humidité.

- Une ouverture basse et étroite, souvent orientée à l’est pour capter la lumière matinale.

La hauteur varie entre 2 et 2,5 mètres au faîtage, ce qui permet d’optimiser le volume et la circulation d’air. Le diamètre intérieur tourne autour de 3 à 5 mètres, ce qui suffit à accueillir une famille nucléaire.

3. La maison en banco

Dans les zones où les Peuls se sont sédentarisés, notamment au contact d’autres populations agricoles, l’habitat adopte parfois la forme de cases en terre crue (banco) :

- Murs épais en terre modelée, montés par empilement de boudins de banco ou par briques séchées au soleil. Ce procédé garantit une bonne inertie thermique et une stabilité de l’édifice.

- Toiture végétale sur armature de bois, plus lourde et durable

- Ouvertures réduites, assurant la protection thermique et la sécurité

- Ajout d’un auvent ou d’une véranda pour les activités extérieures (filage, cuisine, etc.)

Cette évolution architecturale illustre la capacité d’adaptation des Peuls, qui savent intégrer les techniques voisines sans perdre les traits distinctifs de leur propre culture.

Matériaux et techniques de construction

La réussite de l’architecture peule repose sur l’utilisation optimale des ressources du milieu. Les choix de matériaux répondent à des critères : légèreté, abondance, pouvoir isolant, renouvellement rapide.

1. Le bois et les fibres végétales

- Bois de brousse : servi pour les armatures, il doit être souple, résistant aux insectes et disponible à proximité (acacia, néré, rônier)

- Fibres et lianes : utilisées comme ligatures, elles assurent la cohésion de l’ensemble

- Paille de mil, herbes savanicoles, feuilles de palmier : constituent la couverture principale du toit, assurant l’étanchéité et une isolation naturelle remarquable

2. La terre

L’emploi de la terre intervient surtout dans les habitats semi-sédentaires ou sédentaires, soit comme matériau de murs, soit comme enduit extérieur pour renforcer l’isolation.

3. Les techniques d’assemblage

Les éléments sont liés sans clous ni pièces métalliques, facilitant le démontage lors des déplacements. Les savoir-faire se transmettent oralement, chaque membre participant à la construction collective.

Organisation de l’espace domestique

L’intérieur de la case peule est structuré selon les besoins de la famille et les règles sociales. L’espace principal est réservé au repos et à la vie privée. Les objets usuels (matelas, calebasses, nattes, poteries) sont disposés contre les parois, libérant le centre. Les animaux de valeur sont parfois gardés dans une petite enclos annexe, proche de la case principale.

L’habitat peul se compose souvent d’un groupement de cases :

- Case principale : logement de la famille

- Cases annexes : réservées aux jeunes garçons, à la cuisine, ou au stockage du mil

- Enclos : protégeant les troupeaux durant la nuit, souvent en branchages

Un pare-vent ou une clôture de palissades protège l’ensemble du vent et des regards extérieurs.

Transformations contemporaines

Aujourd’hui, les modes de vie évoluent. L’urbanisation, la scolarisation des enfants, l’accès à de nouveaux matériaux modifient peu à peu l’habitat peul. Cependant, même dans les villages ou les quartiers périphériques des villes, l’organisation spatiale du campement, la prééminence de la case ronde et le recours aux matériaux naturels perdurent, témoignant de la résilience d’un modèle architectural.

Les maisons peules ne relèvent pas du folklore. Elles sont une forme d’ingéniosité du milieu. Chaque construction témoigne d’une connaissance du climat, d’une économie de moyens et d’une transmission continue de gestes techniques. À l’heure où les enjeux environnementaux imposent de repenser la construction, l’exemple peul offre des pistes pour une architecture sobre, évolutive et résiliente.

Les habitats peuls, qu’ils soient temporaires ou pérennes, apportent un éclairage sur la capacité d’un peuple à modeler son environnement sans le contraindre, à faire de la maison non seulement un abri, mais aussi un lieu de cohésion sociale et d’expression culturelle. L’architecture peule, dans sa diversité et sa simplicité maîtrisée, mérite une attention renouvelée tant par les spécialistes que les amateurs.