Les maisons longues, appelées rumah panjang ou betang selon les groupes Dayak, dominent les paysages intérieurs de Bornéo depuis des siècles. Elles incarnent un mode de vie communautaire, une organisation sociale et une adaptation à l’environnement tropical humide. Elles sont présentes au Kalimantan (Indonésie), au Sarawak et Sabah (Malaisie) ainsi qu’au Brunei. Selon le Musée national d’Indonésie, certaines pouvaient atteindre plus de 200 mètres de long et abriter jusqu’à 50 familles.

Un habitat, une communauté, un système politique

La maison longue dayak est l’incarnation concrète du vivre-ensemble. Chaque famille y occupe un appartement privé, mais partage une grande galerie commune où se déroulent les différentes activités collectives : préparation du riz, artisanat, assemblées ou simples discussions du quotidien. Comme l’explique l’anthropologue Bernard Sellato (CNRS, 2012), cet habitat favorise une sociabilité continue et renforce la cohésion du groupe, fondée sur l’entraide et le partage des tâches.

Sur le plan social, elle organise la vie selon un modèle communautaire. Chaque foyer a son autonomie domestique, mais demeure lié aux autres par des obligations, comme l’accueil des invités, l’aide lors des récoltes ou les rituels collectifs. La galerie commune sert d’espace cérémoniel lors des fêtes agricoles, mariages ou veillées funéraires, c’est un espace de régulation sociale et de transmission culturelle.

Politiquement enfin, la maison longue est l’unité de base de l’organisation traditionnelle dayak. Elle est gouvernée par un chef élu ou désigné par consensus (appelé tuai rumah chez les Iban ou kepala adat en Indonésie) assisté d’un conseil. Cet ensemble d’autorités veille au respect du droit coutumier (adat), règle les conflits internes et représente la communauté auprès des villages voisins. Ainsi, plus qu’un bâtiment, la maison longue est l’expression matérielle d’une micro-société structurée et autonome.

Groupes Dayak et diversité des styles

Le terme Dayak désigne un ensemble très large de peuples autochtones de Bornéo, répartis entre l’Indonésie (Kalimantan), la Malaisie (Sarawak et Sabah) et Brunei. On estime qu’il existe plus de 200 sous-groupes dayak, chacun possédant une langue, une organisation sociale et des traditions architecturales propres. Parmi les groupes les plus connus, on retrouve les Iban, Kayan, Kenyah, Ngaju, Bidayuh ou encore Melanau, tous constructeurs de maisons longues, mais selon des modèles et des dimensions qui varient fortement selon les zones géographiques et les ressources locales.

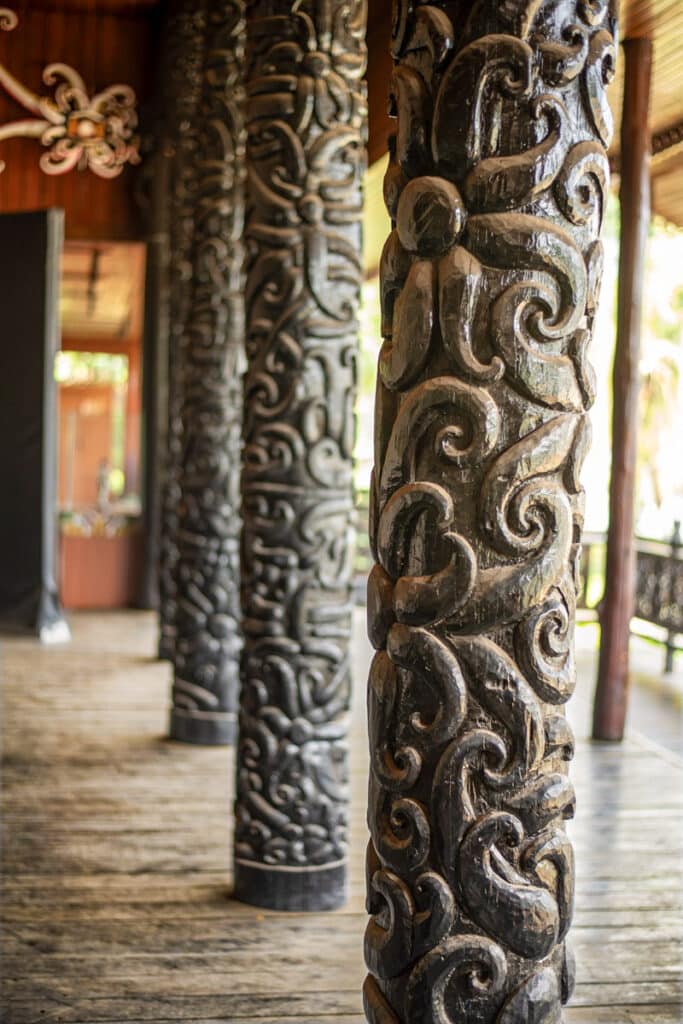

Cette diversité culturelle se reflète dans les formes architecturales. Chez les Iban du Sarawak, la maison longue (rumah panjai) se développe en une longue façade linéaire tournée vers le fleuve, tandis que les Kayan et Kenyah du Kalimantan privilégient des maisons longues plus massives aux structures plus élaborées, parfois ornées de poteaux sculptés. Les Melanau, établis dans les zones côtières marécageuses, construisaient quant à eux de très hautes maisons sur pilotis pour se protéger des crues et des conflits intertribaux. Chaque architecture exprime donc un environnement, un mode de vie et un héritage.

Organisation architecturale

La structure traditionnelle repose sur quelques principes communs :

Un édifice sur pilotis

Les maisons longues dayak sont presque toujours construites sur pilotis, avec une hauteur variant généralement entre 1,50 mètre et 5 mètres selon les régions et les risques environnementaux. Cette élévation structurelle répond à plusieurs impératifs : se protéger des crues des fleuves de Bornéo, qui connaissent de fortes variations saisonnières, éloigner l’habitat des sols humides favorisant les maladies et les insectes, et prévenir les intrusions animales, notamment celles des serpents et des porcs sauvages.

Selon un rapport de l’UNESCO Jakarta (2015) sur l’architecture vernaculaire du Kalimantan, cet espace surélevé sert également de zone de stockage pour les embarcations, le bois de chauffage ou le riz, tout en offrant une ventilation naturelle sous le plancher pour limiter l’humidité intérieure.

Dans certaines régions comme le Sarawak, la hauteur des pilotis pouvait autrefois atteindre un niveau supplémentaire à visée défensive, permettant de retirer l’échelle principale en cas d’attaque.

Une circulation longitudinale

L’organisation interne des maisons longues dayak est linéaire et hiérarchisée. Au cœur du bâtiment s’étend une galerie continue qui court sur toute la longueur de la façade : la ruai chez les Iban, la pantar chez les Kayan ou encore la panté chez les Ngaju. Cet espace semi-ouvert, orienté vers le fleuve ou la vallée, accueille les travaux quotidiens (vannerie, tissage, entretien des filets de pêche) ainsi que les repas partagés et les discussions entre voisins. Il est, en quelque sorte, la « rue intérieure » de la maison.

Sur toute sa longueur s’ouvrent les portes des appartements familiaux, les bilik, alignés côte à côte comme des unités domestiques répétées. À l’opposé, la galerie donne accès à des plateformes extérieures souvent couvertes, utilisées pour le séchage du riz, des fruits et du poisson. Cette circulation longitudinale crée une continuité sociale entre les familles tout en laissant à chacune un espace privé autonome. Cette configuration traduit l’organisation sociale dayak : « vivre ensemble sans se confondre ».

Matériaux et techniques de construction

La maison longue illustre une architecture vernaculaire durable :

- Bois dur tropical : structure porteuse

- Bambou : planchers, cloisons

- Feuilles de nipa ou d’attap : toiture

- Raphia, rotin : assemblages traditionnels

- Fibres végétales : isolation légère

Les charpentes traditionnelles sont montées sans clous, avec des systèmes d’emboîtement et de ligatures en rotin, augmentant la résilience sismique (UNESCO Jakarta, 2015).

Symbolisme et spiritualité

La maison longue dayak est ancrée dans une vision du monde où chaque élément construit possède une valeur symbolique. Sa conception suit des règles coutumières transmises oralement, fondées sur le respect des ancêtres et des forces invisibles. Avant d’ériger la première poutre, un spécialiste rituel (balian ou dayung selon les groupes) procède à des offrandes afin de demander la protection des esprits et d’écarter les mauvais présages. La construction ne peut débuter qu’après l’observation de signes favorables, parfois obtenus en interprétant le vol d’un oiseau augure (burung).

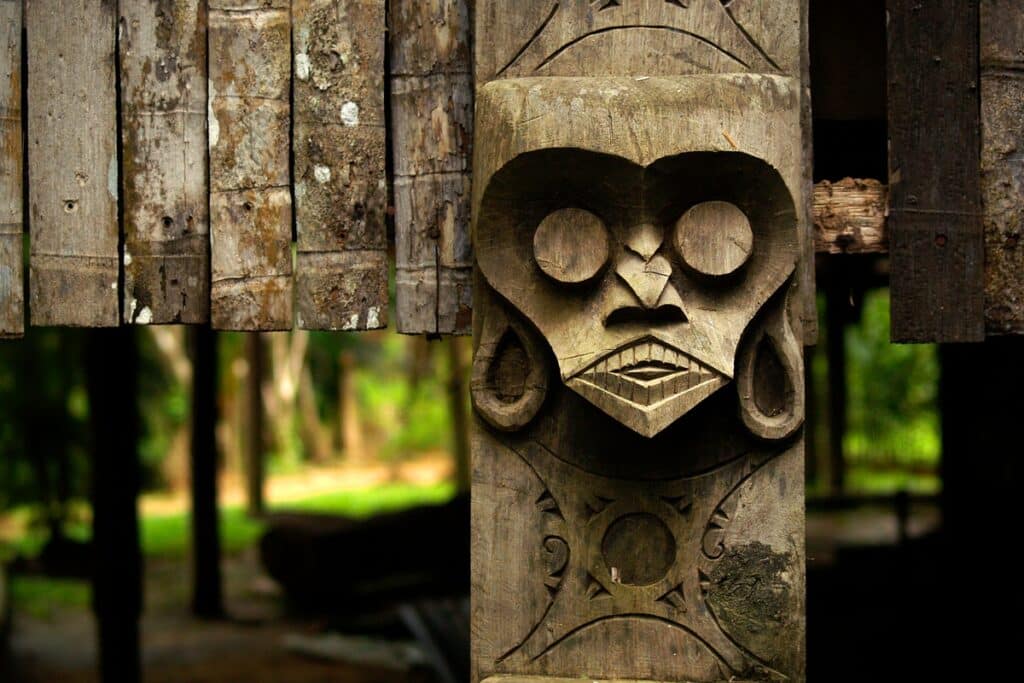

Chaque partie de la maison est investie d’une signification précise. Le poteau principal, souvent appelé tiang pemun chez les Iban ou letek kayan chez les Kayan, symbolise l’axe fondateur de la communauté et fait l’objet de rituels d’inauguration. Le nombre et la disposition des travées reflètent l’organisation du groupe familial ou lignager. Certaines maisons longues intègrent aussi une « chambre des objets sacrés » où sont conservés tambours engkerumong, jarres rituelles tajau ou armes ancestrales. Ces objets, transmis d’une génération à l’autre, sont considérés comme dotés d’une force protectrice.

Enfin, la décoration architecturale elle-même exprime un univers spirituel. Des motifs sculptés ou peints, appelés ukir, représentent des esprits de la forêt, des oiseaux mythiques ou des symboles protecteurs. Chez les Kenyah par exemple, le motif du dragon aso’ est associé à la puissance et à la protection. Ces ornements matérialisent un lien entre la communauté, la nature et le monde des ancêtres.

Une architecture défensive

Historiquement, certaines maisons longues servaient aussi d’architecture stratégique :

- Escaliers démontables en cas d’attaque

- Galerie collective facilitant la défense

- Tambours et gongs pour donner l’alarme

- Clôtures et palissades périphériques

Cette dimension militaire était essentielle dans les régions marquées par les raids intercommunautaires jusqu’au début du XXᵉ siècle. Elle conditionnait même l’implantation des maisons longues, souvent construites sur des hauteurs ou à proximité de méandres de rivière pour surveiller les approches. Des guetteurs pouvaient être postés en permanence et chaque famille entretenait des armes traditionnelles, telles que la lance sangkoh ou le sabre mandau, en prévision d’une éventuelle attaque.

Évolutions contemporaines

Les politiques malaisiennes et indonésiennes de sédentarisation et développement rural contestent ce modèle communautaire, mais il reprend vie grâce :

- Aux programmes de tourisme culturel (ex. Sarawak Cultural Village)

- À des musées et villages patrimoniaux (Taman Mini Indonesia Indah)

- Aux programmes de conservation architecturale (Sarawak Heritage Ordinance, 2019)

Les ONG locales signalent toutefois que certaines maisons longues souffrent d’incendies, fréquents à cause des structures en bois et de l’usage du feu domestique.

Les maisons longues dayak témoignent d’un mode de vie communautaire encore présent et d’une adaptation à l’environnement équatorial de Bornéo. Leur architecture en bois sur pilotis, leur circulation longitudinale et leur organisation collective sont une leçon de conception durable, bien avant l’apparition du vocabulaire lié à l’écoconstruction. Elles révèlent aussi une société structurée par la coopération, l’entraide et le partage des ressources, où l’habitat est le cœur de la vie culturelle et politique.

Aujourd’hui, bien que certaines maisons longues disparaissent sous l’effet de l’urbanisation, des conversions religieuses ou des politiques de sédentarisation, elles continuent de jouer un rôle central dans l’identité dayak. Restaurées ou reconstruites, elles sont au cœur d’initiatives patrimoniales soutenues par des institutions locales, des chercheurs et parfois l’UNESCO. Elles résistent ainsi à l’homogénéisation architecturale mondiale et rappellent que l’habitat peut incarner une mémoire, un lien social et un héritage vivant : la maison longue est un symbole de résilience culturelle et architecturale.