À l’extrémité orientale du Timor-Leste, là où les rizières ondulent avant de rencontrer une mer turquoise et des plateaux herbeux, se trouvent les maisons Fataluku. Ces constructions dressées sur pilotis parlent de l’histoire d’un peuple, de son rapport à la terre et au sacré, et de sa capacité à bâtir avec les ressources du paysage. Leur silhouette élancée, leurs toits végétaux abrupts et leurs sculptures composent un langage architectural unique, façonné par les croyances animistes, la structure clanique et les cycles rituels. À Lospalos et dans les villages avoisinants, ces architectures sont des repères de mémoire, des lieux de transmission, et des témoignages d’un territoire où l’architecture sert d’ancrage à l’identité.

Lospalos et la région des Fataluku

Situé à l’est de l’île de Timor‑Leste, le village de Lospalos (à environ 100 km à l’est de Baucau) est celui où la présence des maisons traditionnelles des Fataluku attire l’attention des visiteurs.

Ces maisons, parfois appelées “uma lulik” dans la langue locale, sont bien plus que des constructions : elles incarnent un lien entre architecture, spiritualité, clan et mémoire collective.

Une architecture sur pilotis ancrée dans le milieu

Les maisons sacrées Fataluku se dressent sur de hauts pilotis, une réponse directe aux contraintes environnementales du Timor-Leste oriental. Cette élévation protège de l’humidité du sol, facilite la ventilation naturelle et met les habitants à l’abri des serpents, porcs sauvages et insectes. Dans une région où les pluies saisonnières sont intenses et le climat tropical parfois éprouvant, ce système passif de régulation thermique témoigne d’une remarquable adaptation. Le vide sanitaire servait aussi d’espace utilitaire, permettant de stocker outils ou provisions à l’abri du soleil et de l’eau.

Au-delà de l’aspect fonctionnel, cette verticalité porte un sens symbolique puissant. Chez les Fataluku, l’espace supérieur figure le domaine des vivants et des ancêtres, tandis que le sol évoque la nature brute, le monde sauvage. Habiter en hauteur revient donc à s’extraire du chaos terrestre pour s’inscrire dans un ordre cosmologique. Cette conception verticale de l’espace se retrouve dans l’orientation des poutres, les nœuds rituels fixés à la charpente et les sculptures protectrices qui ornent souvent l’entrée. Les pilotis eux-mêmes, plantés profondément, matérialisent le lien entre la terre nourricière et l’univers spirituel.

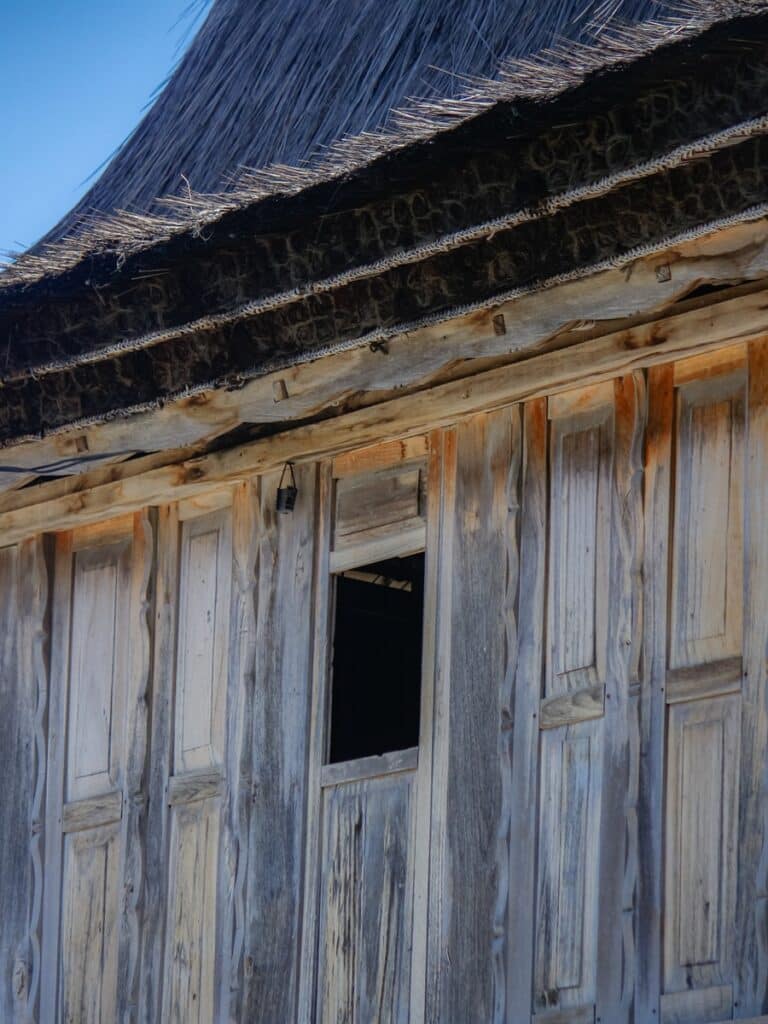

Les matériaux mobilisés reflètent aussi cet ancrage territorial. Les artisans utilisent des bois locaux résistants, associés à des feuilles de palme ou de rônier tressées pour composer des toitures très pentues. Cette forme permet d’évacuer rapidement les pluies tropicales, tout en offrant une capacité thermique appréciable. La maison devient alors un organisme vivant, dialoguant avec son environnement : elle respire, elle filtre la lumière, elle protège et honore les forces de la nature qui l’entourent.

À travers ces choix constructifs, vous percevez une architecture où la technique, le climat et le sacré s’entrelacent pour donner naissance à une forme enracinée dans le territoire fataluku.

Fonction sociale et rituelle : au-delà de l’habitat

Il faut distinguer avec précision les maisons “habitationnelles”, conçues pour la vie quotidienne des familles, et les maisons “sacrées”, qui relèvent d’un tout autre registre symbolique et rituel.

- L’uma lulik des Fataluku n’est pas un logement familier, c’est un lieu symbolique, hébergeant des objets sacrés (sasan lulik) et servant de pivot pour la mémoire clanique.

- Cet espace ritualisé marquait la relation entre les vivants et les ancêtres, entre la terre clanique et son passé. Elle rappelle la présence constante des ancêtres et la continuité du lignage.

- Une étude récente (« Refashioning Fataluku origin houses ») met en lumière les dynamiques de reconstruction, de mémoire et d’identité autour de ces maisons.

Le drame de la destruction et l’effort de reconstruction

La période de l’occupation indonésienne (1975-1999) a été dévastatrice pour de nombreuses maisons traditionnelles du Timor-Leste, et surtout pour celles des Fataluku.

De nombreuses uma lulik ont été détruites ou abandonnées. Le bâtiment ci-contre, situé à l’entrée de Lospalos, est une réplique d’un ancien bâtiment incendié par l’armée d’occupation. Depuis l’indépendance en 2002, des efforts de reconstruction ou de réhabilitation ont été observés sur place : certaines maisons sacrées reconstruites sont devenues des symboles visuels, voire touristiques.

Pourquoi ces maisons marquent-elles autant ?

Leur silhouette élancée, leur assise sur pilotis et leurs toits abrupts créent une présence immédiatement reconnaissable dans le paysage. Ces maisons semblent s’élever vers le ciel tout en s’ancrant loin dans le sol, comme si elles reliaient deux mondes. Les lignes tendues du faîtage, la densité du chaume et la finesse des sculptures sur les poutres produisent une architecture expressive, fragile et imposante.

Leur apparence, parfois perçue comme austère de loin, révèle en s’approchant une richesse de signes : motifs geométriques, symboles animistes, éléments protecteurs. Chaque détail participe à un récit visuel où l’habitat est aussi un manifeste d’identité et de mémoire.

Sur le plan culturel, ces constructions incarnent bien plus qu’un modèle vernaculaire ingénieux : elles représentent la continuité d’une tradition où bâtir relève d’un acte communautaire, rituel et social. Leur forme a inspiré des bâtiments contemporains au Timor-Leste, notamment dans la capitale, comme si ce langage ancestral restait une source de légitimité nationale et d’affirmation esthétique.

La maison fataluku ne se contente pas d’abriter : elle raconte l’ordre social, les liens de parenté, le rapport aux ancêtres et à la terre. C’est cette dimension symbolique, alliée à une esthétique singulière, qui leur confère une force émotionnelle durable et une valeur patrimoniale difficile à égaler.

Détails techniques utiles pour comprendre la construction

- Les poteaux : enfoncés profondément dans le sol ou alors posés sur des socles en pierre, ils soulèvent la maison et offrent ventilation et protection.

- Le plan carré du corps principal est typique du style Fataluku.

- Le matériau de toiture : végétal local (palme, raphia) ou tressage de feuilles longues, ce qui explique la description “semblable à un palmier” qu’on entend parfois à leur propos.

- L’ossature en bois : souvent en bois local résistant, parfois foncé naturellement ou teinté. Les ornements sculptés ajoutent un rôle symbolique mais aussi décoratif.

- Certaines maisons sont reliées par une terrasse ou une passerelle est cohérent avec l’organisation clanique : l’espace de liaison permet une circulation entre unités familiales liées.

Le contexte contemporain : déclin, mémoire et tourisme

Aujourd’hui, les maisons sacrées fataluku sont bien moins nombreuses qu’autrefois. L’urbanisation, l’introduction de matériaux industriels et la recherche de confort moderne ont progressivement éloigné les habitants de ces constructions traditionnelles. Beaucoup de familles préfèrent désormais les maisons en brique ou en tôle, jugées plus pratiques et rapides à bâtir. Cette transition n’est pas juste matérielle : elle traduit aussi une évolution sociale, où les formes anciennes sont parfois associées à la ruralité ou au passé, tandis que les architectures récentes incarnent la modernité et la réussite.

Pourtant, la valeur patrimoniale de ces maisons n’a pas disparu. Dans certains villages, des communautés restaurent leurs uma lulik pour préserver leur histoire et transmettre les rites liés au clan et aux ancêtres. Des cérémonies continuent d’y être organisées, et des artisans locaux maintiennent les savoir-faire de charpente, de sculpture et de toiture végétale. Ces initiatives montrent que, loin d’être figée, la culture fataluku s’adapte et trouve des moyens de conserver son identité dans un monde en transformation.

Le tourisme joue également un rôle croissant. Les visiteurs attirés par l’authenticité et l’architecture vernaculaire viennent jusqu’à Lospalos pour admirer ces maisons, interroger leur symbolique et découvrir les traditions fataluku. Ce regard extérieur peut encourager la sauvegarde du patrimoine, mais il impose aussi prudence et respect : ces bâtiments ne sont pas de simples objets photographiques, ce sont des lieux de mémoire et de spiritualité. La question centrale devient alors : comment valoriser ces architectures sans les réduire à des décors, et comment faire en sorte que leur préservation profite d’abord aux communautés qui les portent depuis des générations ?

Conseils pour le visiteur ou pour l’architecte curieux

- Prévoir un déplacement jusqu’à Lospalos (dans la municipalité de Lautém) en tenant compte de routes parfois peu asphaltées et pas toujours en très bon état.

- Demander l’accord auprès des habitants avant de photographier une maison à usage sacré : le respect et le protocole sont importants une fois sur place.

- Observer non seulement la façade : approcher les poutres sculptées, comprendre les motifs (souvent liés aux ancêtres, aux animaux mythiques, au clan) ; les photos de détail en témoignent.

- Pour les architectes ou étudiants, prendre note de la structure sur pilotis, du toit très pentu, et des matériaux locaux : un bon exemple d’architecture vernaculaire.

Une valorisation possible du patrimoine

Mettre en valeur les maisons sacrées fataluku demande d’abord une approche respectueuse, guidée par les communautés locales. La restauration des structures traditionnelles pourrait s’appuyer sur des programmes de transmission des savoir-faire, permettant aux jeunes artisans d’apprendre la taille du bois, l’assemblage des pilotis et la pose du chaume. Des chantiers-écoles, des archives orales ou des centres locaux d’interprétation offriraient aux habitants les moyens de conserver leur architecture tout en renforçant la fierté culturelle. L’intégration de ces structures dans des projets publics (musées de village, espaces rituels revalorisés, parcours de découverte) permettrait également de faire vivre ce patrimoine de façon organique, sans le figer dans une vision folklorique.

Un tourisme culturel mesuré peut soutenir ces efforts, à condition de placer les Fataluku au centre de la gouvernance et des bénéfices. Des visites guidées par les habitants, des hébergements inspirés du bâti vernaculaire, des ateliers pédagogiques sur les matériaux naturels ou les mythologies locales offriraient des expériences enrichissantes tout en générant des revenus directs pour les villages. L’enjeu n’est pas de transformer Lospalos en vitrine mais de faire reconnaître la valeur de ces maisons en tant que témoignages architecturaux, espaces vivants de mémoire et ressources pour un développement durable. Ainsi, préserver ces constructions reviendrait non seulement à protéger des formes anciennes, mais aussi à cultiver une continuité culturelle essentielle pour l’avenir du Timor-Leste.