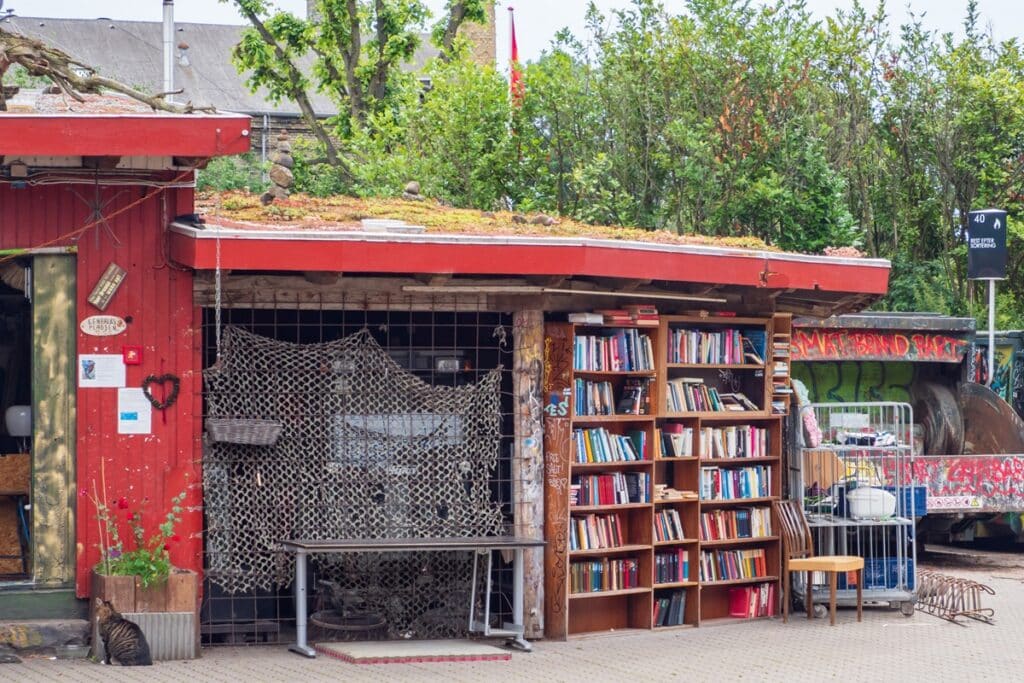

Christiania déroute dès les premiers pas. Dans une ville connue pour son urbanisme millimétré et son esthétique maîtrisée, cette enclave née d’une occupation spontanée offre un tout autre paysage : façades peintes à la main, maisons de bric et de broc, ateliers débordant de matériaux récupérés.

Ici, l’auto-construction n’est pas une exception mais une culture, un langage partagé. Christiania est un quartier alternatif et un territoire expérimental où l’architecture raconte la liberté, la débrouille et l’imaginaire des personnes qui l’habitent. C’est un lieu qui surprend autant qu’il interroge.

Une enclave née d’un vide urbain

Copenhague passe souvent pour une capitale parfaitement ordonnée : façades qui se répondent, rues impeccables, silhouettes urbaines sous contrôle. Pourtant, au cœur de Christianshavn, un ancien secteur militaire laissé à l’abandon à la fin des années 1960 s’est transformé en tout autre chose. C’est là que des habitants ont vu une occasion de réinventer un morceau de ville, presque malgré eux.

En 1971, après plusieurs occupations spontanées de bâtiments désaffectés, un groupe de résidents, d’artistes et d’activistes proclame la création de Fristaden Christiania, la « ville libre ». Selon les archives du Kulturarvsstyrelsen (Agence danoise du patrimoine), les premières années sont marquées par une organisation horizontale, inspirée des mouvements communautaires et libertaires alors en plein essor en Europe du Nord. Ils définissent leurs propres règles pour vivre ensemble dans un espace qui ne ressemblait plus à rien. Les décisions se prennent autour de réunions ouvertes, parfois longues, parfois chaotiques, mais toujours collectives. Peu à peu, le lieu cesse d’être une occupation provisoire.

De la caserne Bådsmandsstræde à la « ville libre »

Le site correspond à une série de fortifications datant du XVIIᵉ siècle, complétées au XIXᵉ par des casernes militaires. Abandonnées en 1967 dans le cadre d’une restructuration de la défense danoise, ces casernes deviennent rapidement un refuge pour des jeunes sans logement.

La déclaration de Christiania, publiée en septembre 1971 dans le quotidien Politiken, est restée célèbre : « Nous voulons une société où l’esprit règne sur la structure, où l’humain prime sur l’économie ». Ce texte fondateur, encore affiché dans certains ateliers, sert de base à l’organisation communautaire.

Un statut juridique singulier

Au fil des années, Christiania a dû composer avec un cadre légal qui ne prévoyait tout simplement pas l’existence d’une communauté autogérée au cœur d’une capitale. Les autorités danoises ont cherché à plusieurs reprises à reprendre la main, parfois en tentant l’expulsion, parfois en imposant un plan d’aménagement. Chaque fois, la mobilisation des habitants, soutenue par une partie de la société civile, a obligé l’État à revoir sa position. Les négociations ont souvent été lentes, tendues, et marquées par des désaccords profonds sur la manière de concilier libertés individuelles et responsabilité collective.

La situation s’est stabilisée au début des années 2010 avec l’adoption du Christianialoven, une loi qui permet à la communauté d’acquérir collectivement les terrains via un fonds dédié. Ce compromis ne correspond pas entièrement au rêve autogéré des débuts, mais il garantit la pérennité du quartier dans le respect des règles nationales. En échange du paiement d’une contribution foncière et du respect de certaines normes, Christiania conserve une large autonomie dans son fonctionnement. Cet accord met fin à 40 ans d’incertitudes et confirme la légitimité d’un territoire à l’intérieur même de l’ordre danois.

Une architecture d’auto-construction unique au Danemark

L’une des grandes particularités de Christiania est ses maisons auto-construites. L’architecte danoise Anne Mette Lund-Toewe, qui a étudié ces habitats alternatifs, décrit leur esthétique comme « un bricolage créatif fondé sur la disponibilité des matériaux et l’expression individuelle ». Autour du lac et le long du canal se trouvent les maisons les plus emblématiques, souvent bâties sans permis à partir de :

- bois de récupération des anciens ateliers navals

- fenêtres et vitrages réutilisés

- surplus industriels, tôles, palettes, planchers d’entrepôt

- objets détournés : roues de vélo, hublots, châssis, poutrelles

Certaines habitations s’inspirent de structures nordiques traditionnelles comme les hytter, tandis que d’autres reprennent l’esprit nomade des roulottes roms ou des caravanes artisanales des années 1970.

Des références architecturales inattendues

Derrière le foisonnement visuel de Christiania se cachent des influences précises, parfois revendiquées, parfois simplement reprises par imitation ou intuition. Plusieurs maisons emblématiques témoignent de cette diversité : certaines empruntent au modernisme scandinave, d’autres aux utopies écologiques des années 1970, d’autres encore aux expérimentations artistiques alternatives de la même époque.

La « Banana House » : entre hangar agricole et design nordique

Le Banana House (Maison-Banane) est l’un des exemples les plus parlants de cette hybridation. Sa toiture courbe en bois lamellé renvoie aux hangars agricoles modernistes et aux structures légères utilisées dans les ports danois au milieu du XXᵉ siècle. À l’intérieur, l’espace est pensé de façon fluide, sans séparation rigide, fidèle à l’idée que l’habitat doit s’adapter au mode de vie plutôt que l’inverse.

Plusieurs chercheurs de l’École d’architecture d’Aarhus y voient une réinterprétation intuitive du design nordique, transposé dans une logique de récupération et de simplicité radicale.

La « Glass House » : un manifeste du réemploi total

La Glass House (Maison en verre) est probablement la construction la plus photographiée du quartier. Entièrement composée de châssis de fenêtres récupérés dans des bâtiments voués à la démolition, elle fait figure de manifeste. Les éditeurs danois d’Arkitektens Forlag la décrivent comme l’un des premiers exemples danois d’habitat conçu à partir de matériaux exclusivement recyclés, sans intention esthétique préalable. L’intérieur, baigné de lumière, rappelle une serre bricolée et un pavillon expérimental. Ce bâtiment illustre mieux que tout autre la philosophie du lieu : faire avec ce que l’on trouve.

Maisons hytter, roulottes et structures nomades

D’autres habitations puisent leurs références dans les traditions nordiques. Certaines reprennent le modèle des hytter, petites maisons en bois utilisées dans les montagnes norvégiennes. D’autres imitent les roulottes roms ou les caravanes artisanales qui circulaient dans les années 1970, symboles de mobilité et d’indépendance. Ces structures, souvent montées sur pilotis ou sur roues, laissent la possibilité de déplacer ou d’agrandir l’habitat selon les besoins, pratique typique de l’auto-construction alternative.

Un urbanisme spontané mais structuré

Contrairement à son apparence anarchique, Christiania possède une organisation spatiale cohérente. Des travaux universitaires (Université de Roskilde, 2019) montrent que les circulations, placettes, jardins partagés et ateliers suivent une logique « d’adaptations successives » plutôt qu’un plan préétabli :

- rues piétonnes,

- absence de voitures,

- esplanades sociales,

- zones dédiées aux activités collectives (cuisine commune, salle de concerts, ateliers).

L’ensemble crée un paysage urbain proche des villages autogérés étudiés dans les années 1970 par l’architecte John F.C. Turner au Pérou, où « la forme du bâti découle des usages plutôt que l’inverse ».

Pusher Street, les tensions et la réinvention

Au fil des années, Pusher Street est devenue l’un des points les plus sensibles de Christiania. Cette rue, longtemps associée à un commerce de cannabis toléré de façon informelle, a attiré autant les curieux que les réseaux criminels. Les tensions avec les autorités se sont accrues à mesure que la visibilité du trafic augmentait, entraînant des descentes de police, des démantèlements ponctuels et même des violences qui allaient à l’encontre des principes fondateurs de la communauté.

Pour de nombreux habitants, cette dérive représentait une forme de dépossession : un lieu né pour expérimenter des modes de vie alternatifs se retrouvait réduit, dans les médias, à son marché parallèle.

Depuis 2016, une partie importante de Pusher Street a été démantelée, et la communauté travaille à redéfinir l’usage de cet espace. Cela passe par le développement d’activités culturelles, artisanales et sociales capables de remplacer cette économie qui n’avait plus rien d’alternatif.

Concerts à la Grey Hall, ateliers de fabrication, marchés saisonniers, cafés associatifs : les initiatives se multiplient pour rendre la rue à ses usages collectifs et à sa vocation d’origine. Cette transition reste fragile, mais elle montre la volonté des habitants de reprendre la main et d’imaginer une version de Christiania qui soit fidèle à son esprit sans ignorer les réalités contemporaines.

Pourquoi Christiania plait toujours autant ?

Avec plus d’un demi-million de visiteurs chaque année (Tourisme Danemark, 2023), Christiania figure parmi les lieux les plus visités de Copenhague. Sa réputation s’explique par plusieurs facteurs :

- un contraste radical avec l’urbanisme danois ultraréglementé,

- la créativité architecturale sans équivalent en Europe du Nord,

- la persistance d’un modèle semi-autonome au cœur d’une capitale,

- l’aura culturelle et artistique des années 1970 prolongée jusqu’à aujourd’hui.

Christiania est un territoire ambigu : institutionnalisé et rebelle, touristique et intimiste, bricolé et inventif. Cette dualité fait partie de son identité et explique en grande partie l’attachement qu’il suscite. On y vient pour voir un autre visage de Copenhague, une atmosphère difficile à définir. Même ceux qui n’adhèrent pas à son mode de vie reconnaissent la force créative qui s’en dégage. Et c’est peut-être là que réside son secret : un lieu qui continue d’échapper aux catégories, tout en gardant une énergie qui lui est propre.

Une architecture qui exprime une philosophie

Chaque maison, chaque fresque, chaque objet recyclé reflète l’idéal fondateur du quartier : vivre autrement, inventer son propre cadre bâti, se détacher des normes. Christiania n’est pas un quartier-musée, c’est un lieu qui continue d’évoluer, de se reconstruire, de se négocier.

En parcourant les sentiers, on découvre une architecture qui n’obéit qu’à ceux qui la bâtissent. Un lieu où la structure naît de la liberté, et où la liberté, paradoxalement, a trouvé une forme.