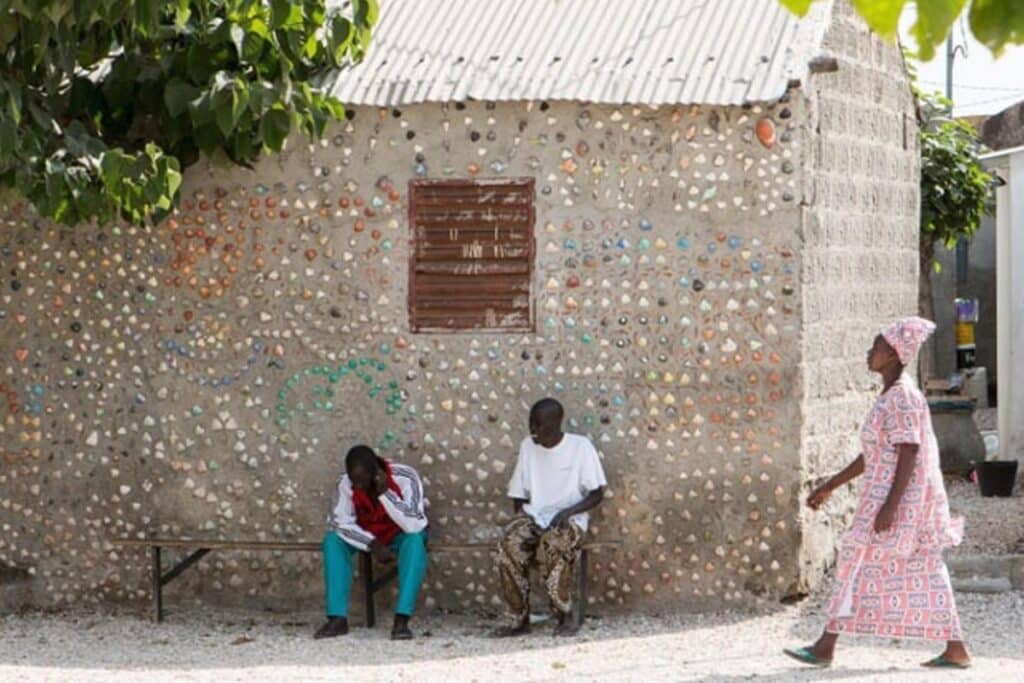

Fadiouth intrigue dès que vous posez le pied sur l’île. Sous vos pas, ce ne sont pas des pavés ni du sable, mais des coquillages. Des millions. Le sol craque doucement et la lumière rebondit sur ces éclats blancs. Vous avancez dans des ruelles étroites. Et vous remarquez vite autre chose : ici, les coquilles ne servent pas qu’à tapisser les rues. Elles entrent aussi dans les murs, les enduits, etc. Elles façonnent les maisons.

Où sommes-nous ?

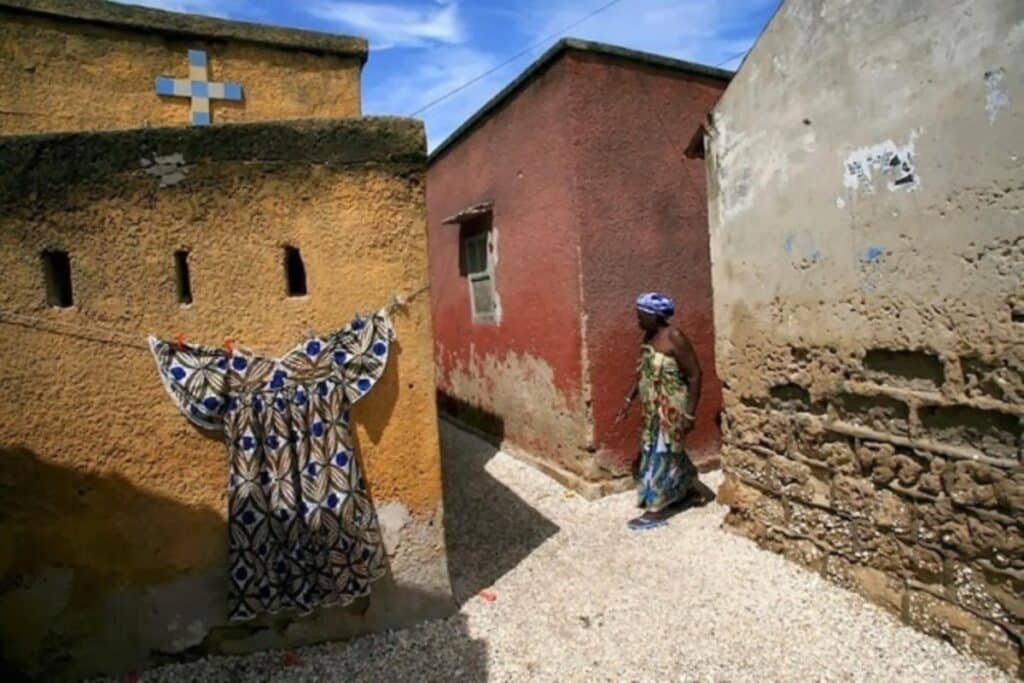

Fadiouth forme, avec Joal sur la terre ferme, une commune de la Petite Côte, au sud-est de Dakar. Les deux parties sont reliées par une passerelle en bois réservée aux piétons et aux charrettes. Une seconde passerelle mène à l’île du cimetière. Ces îlots reposent sur des accumulations de coquilles formées au fil des générations de pêche et de cueillette. La scène paraît irréelle : des rues pleine de coquillages, des greniers sur pilotis, et un cimetière posé sur un mont de coquilles, ombragé par des baobabs.

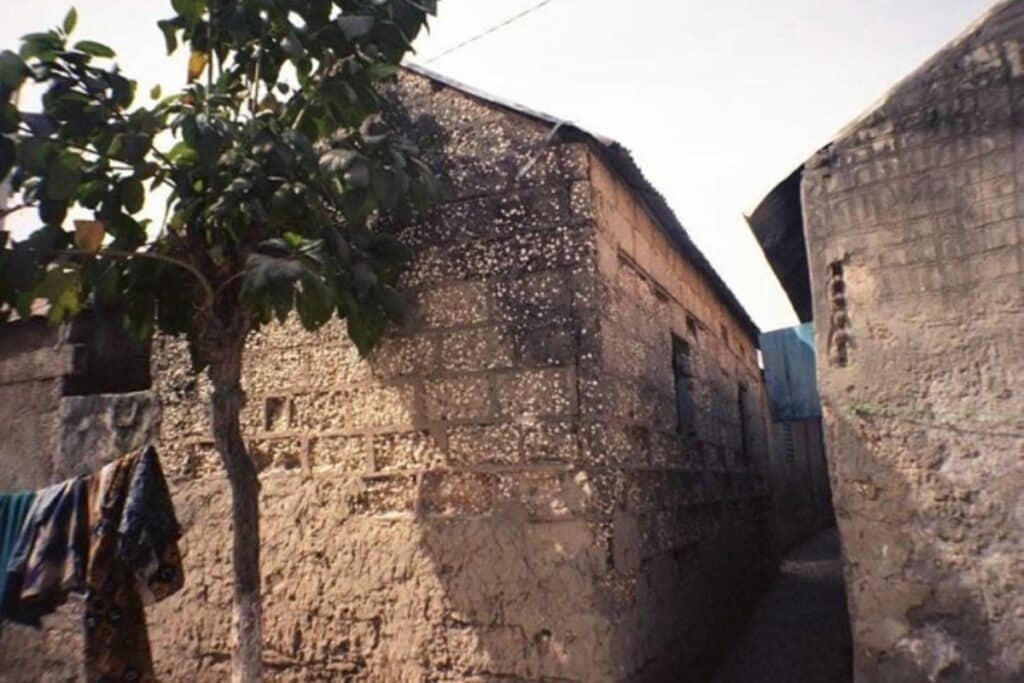

Pendant plus d’un siècle, les habitants de Joal-Fadiouth ont ramené les coquilles vides après avoir consommé la chair. Les marées et les dépôts ont épaissi cette couche minérale, maintenue par les racines des palétuviers et la végétation. Cette base sert aujourd’hui de sol aux rues, aux cours et aux esplanades. Marcher à Fadiouth, c’est entendre ce crissement sec qui accompagne chaque pas.

Fadiouth est connu principalement pour son cimetière, qui est également fait de coquillages. Les résidents de l’île Fadiouth sont pour la plupart chrétiens, mais ils ont également une population islamique significative, et la communauté unie est très fier d’une atmosphère de tolérance religieuse.

Des maisons qui racontent la matière

Quand vous levez les yeux, les murs révèlent l’ingéniosité des habitants et l’usage des ressources locales. La coquille n’y est pas qu’un ornement : elle s’intègre à la matière même de la construction. Trois grands procédés se distinguent lorsqu’on observe ces façades et ces sols façonnés au quotidien.

1. Agrégat pour les maçonneries

Les coquilles sont concassées puis mêlées au mortier. Elles allègent la recette et apportent une granulation qui accroche bien aux supports. Certaines façades laissent affleurer des morceaux de coquilles, comme une mosaïque prise dans le liant. On en trouve aussi dans des briques faites sur place.

2. Chaux locale et enduits

Chauffer des coquilles produit une chaux qui sert à enduire et à fixer les surfaces. La chaux ajuste la perméabilité des murs et offre une bonne accroche aux badigeons. Le geste est ancien : brûler, éteindre, puis mélanger pour obtenir un lait de chaux. Cette filière vient de la pêche et du tri des coquilles.

3. Revêtements de sol et cours

Les cours familiales et les allées sont comblées de coquilles, entières ou broyées. Le ruissellement s’infiltre entre les interstices, limitant les flaques et les stagnations. La surface sèche vite après une averse et ne devient pas boueuse. C’est l’un des atouts les plus visibles et appréciés de ce matériau.

Une morphologie urbaine sobre et adaptée

L’habitat est bas, compact, avec des ruelles serrées qui enferment l’ombre. Les maisons combinent souvent parpaing, bois, ferraille récupérée, et ce que l’île fournit : des coquilles pour stabiliser le sol et enrichir les mortiers. Les toitures en tôle dominent, parfois doublées de plafonds en bois ou en nattes pour limiter la chaleur. Les pignons et les bordures blanches tracent des perspectives claires dans le labyrinthe des rues. Cette compacité coupe le vent marin et garde la vie de quartier au pas de la porte.

Le cimetière de coquilles

Le cimetière de JOal-Fadiouth se trouve sur un îlot voisin. Les tombes sont recouvertes de coquilles claires qui craquent sous les pas. De grands baobabs ponctuent le relief. Lieu marquant du site, il est connu pour accueillir des sépultures chrétiennes et musulmanes, ce qui reflète la cohabitation religieuse de l’île. La visite se fait dans le calme, souvent avec un guide local qui raconte l’histoire des familles.

Une architecture de micromodulations

Regardez un mur de près : la granulométrie change selon les zones. Plus grossière en bas, plus fine en haut. Les angles sont souvent renforcés. Les seuils utilisent des coquilles plus épaisses pour éviter l’usure. Les appuis de fenêtres reçoivent un bandeau d’enduit serré qui renvoie l’eau.

Rien n’est laissé au hasard, même si tout semble fait à la main. Cette précision du quotidien se voit aussi dans les cours : on creuse très légèrement vers un point bas, on pose les gros fragments en périphérie, et le milieu reçoit la fraction fine. Résultat : l’eau s’infiltre, la surface sèche.

Les rues claires font office de signal. On n’a pas besoin d’éclairage pour s’orienter en début de soirée. La nuit, la lune suffit à dessiner les chemins. Ce paysage minéral n’est pas figé : on ajoute, on retire, on remplit une ornière, on rehausse une marche. La matière circule entre la plage, la cour, le chantier.

Et les limites ?

Le sel peut migrer dans les mortiers si les coquilles ne sont pas bien lavées. La chaux demande du bois pour la cuisson ; cela pose des questions de gestion des ressources.

Les toitures en tôle chauffent vite et rendent l’air intérieur lourd si l’on manque de ventilation. Les habitants compensent avec des ouvertures hautes, des claustras, des doublages en planches, ou des plafonds en nattes. Rien n’est magique ; c’est l’ajustement permanent qui fait tenir l’ensemble.

Si vous comptez venir, prévoyez des chaussures fermées : la marche sur coquilles fatigue les sandales fines. Évitez de ramasser des coquilles sur place ; elles font partie du site. Demandez un guide du village : vous aurez les anecdotes, l’histoire des familles, et des repères clairs. Sur l’île-cimetière, soyez discret. En fin d’après-midi, la lumière est douce, les couleurs ressortent bien, et la chaleur retombe. La passerelle se traverse à tout âge ; il n’y a pas de véhicules à moteur dans les ruelles, ce qui rend la balade paisible.

Ce que Fadiouth nous apprend

Construire ne commence pas toujours par un plan lointain ou des matériaux importés. Cela peut partir d’une matière mise de côté, patiemment triée, transformée, réemployée. À Fadiouth, la coquille est un fil conducteur. Elle est la base du sol, du mortier, de l’enduit, de la mémoire. Elle apporte une esthétique lumineuse et des qualités d’usage simples à vérifier : marcher, drainer, tenir.

Vous verrez des coquilles incrustées dans certains murs, des briques où affleurent des fragments, et ce cimetière si singulier sur son îlot. Ces trois images suffisent déjà à comprendre comment une ressource locale devient architecture. Elles montrent aussi que cette architecture n’est pas “figée”. Elle évolue avec la pêche, la saison, les chantiers. Elle reste accessible, compréhensible, lisible au pas de la porte.