Vous entendez les pas sur la pierre, l’ombre des palmiers découpe la lumière, les façades en calcaire corallien gardent la fraîcheur. La zone coloniale de Saint-Domingue est un quartier habité, avec ses patios, seuils usés et portes cloutées. Vous y lisez cinq siècles d’adaptation au climat, relief et usages.

Un peu d’histoire

Saint-Domingue, fondée en 1498 sur la rive orientale du fleuve Ozama, est la plus ancienne ville européenne établie en continu dans les Amériques. Son plan en damier, tracé par Nicolás de Ovando au début du XVIᵉ siècle, obéissait à une logique très claire : aligner les rues selon les vents dominants, réserver les hauteurs pour les bâtiments publics, et aménager l’accès au port pour le commerce et la défense. Ce modèle urbain allait servir de référence à tout l’empire espagnol : La Havane, Cartagena de Indias, Lima ou Mexico reprendront cette même trame orthogonale.

Durant le XVIᵉ siècle, Saint-Domingue fut la capitale administrative du Nouveau Monde espagnol. On y installa la première cathédrale des Amériques, le premier hôpital, la première université et la cour de justice de la couronne (Real Audiencia). Les maisons, construites d’abord en bois et torchis, passèrent vite à la pierre corallienne pour résister aux ouragans et incendies. Ce changement marque le passage d’un campement colonial à une ville, où les fonctions civiles et religieuses s’organisent autour des places.

Au fil des siècles, la ville subit les attaques, les séismes et les réaménagements successifs. En 1586, le corsaire Francis Drake pilla Saint-Domingue ; au XVIIᵉ, les corsaires français menacèrent de nouveau ses côtes. Malgré tout, la vieille trame urbaine resta en place. Après l’indépendance haïtienne puis dominicaine, la zone coloniale perdit son rôle politique, mais garda ses maisons et ses patios. C’est ce tissu, resté étonnamment lisible, qui lui valut son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990. En marchant aujourd’hui dans ses rues pavées, vous marchez sur cinq siècles d’histoire continue.

Qu’appelle-t-on « maison coloniale » ici ?

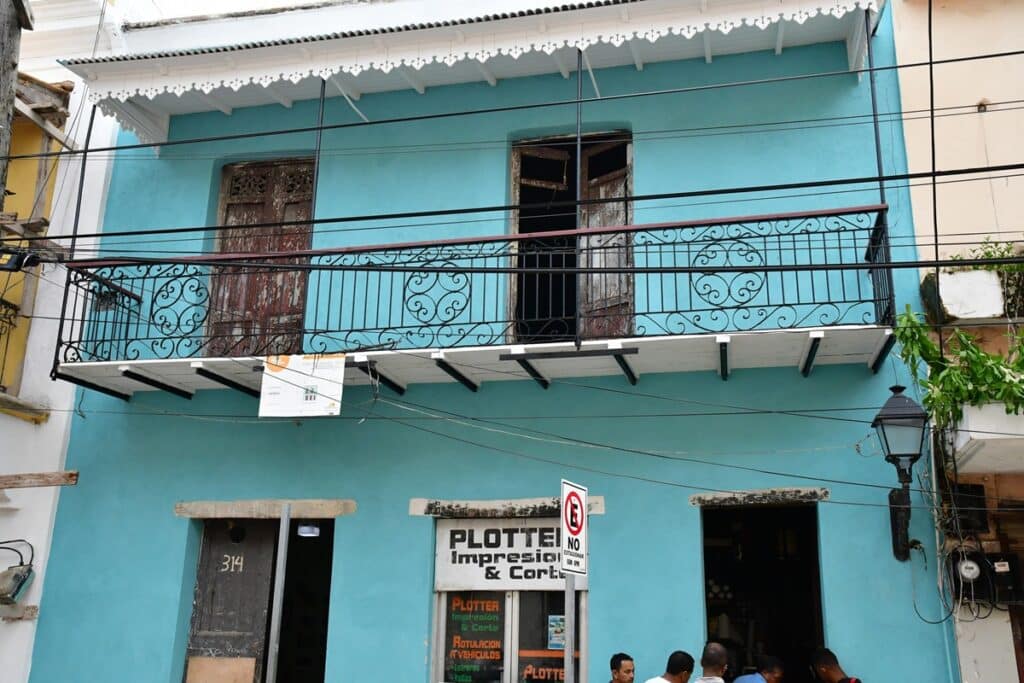

À Saint-Domingue, la maison coloniale urbaine est une bâtisse en front de rue, massive, adossée à une parcelle rectangulaire. On entre par un large portail sur rue. Derrière, un zaguán (passage couvert) mène au patio central. Autour du patio s’organisent la salle, l’oratoire, la cuisine et les chambres.

Les circulations se font sous des galeries, à l’ombre. Les pièces « nobles » donnent sur la cour ; les espaces de service s’alignent sur les côtés ou au fond de parcelle. Le plan répond à une logique très claire : l’intimité au cœur de l’îlot, la vie sociale côté patio et la représentation côté rue.

Les murs sont épais et montés en pierre corallienne locale (piedra coralina), un calcaire fossilifère très répandu sur l’île. Cette pierre se taille en blocs, se dresse à la chaux et accepte bien les restaurations. Elle a servi aux grands édifices mais également à nombre de maisons. Le bois tropical (caoba « acajou » ou autres essences denses) porte les planchers et les toitures. Les ouvertures sont modérées côté rue, et beaucoup plus généreuses sur le patio, pour gérer l’air et l’ombre dans et autour de l’habitation.

La réponse au climat est partout : débords de toit, galeries, murs à forte inertie, portes pleines à deux battants, jalousies et grilles. On cherche la ventilation croisée : une porte sur rue fait face à une porte vers le patio ; les galeries canalisent la brise ; les pièces profondes restent fraîches.

Trois repères pour comprendre

Pour saisir l’esprit des maisons coloniales de Saint-Domingue en République Dominicaine, rien ne vaut quelques exemples concrets. Trois bâtiments emblématiques permettent de mesurer l’évolution du style, la richesse des matériaux et la façon dont la ville s’est construite autour de ses patios.

1. Casa del Cordón

Datée du début du XVIe siècle, la Casa del Cordón est souvent citée comme la première maison en pierre construite par des Européens dans les Amériques. Son nom vient du cordon franciscain sculpté qui encadre la porte. Poussez le regard vers le haut : vous verrez l’ornement en relief autour du portail et, plus haut, les traces d’un vocabulaire gothique-isabellin mêlé à des accents mudéjars.

Ce logis a également servi de résidence provisoire au couple formé par Diego Colón et María de Toledo, le temps que l’Alcázar soit prêt. La tradition locale raconte qu’en 1586, lors du saccage de la ville, Francis Drake y fit installer une grande balance pour peser les biens livrés à titre de rançon. L’anecdote se transmet encore aux guides qui vous attendent sur la place pour une visite de la ville..

2. Alcázar de Colón

Construit entre 1511 et 1514 pour Diego Colón y Moniz Perestrello, fils de Christophe Colomb et vice-roi des Indes, l’Alcázar de Colón domine la Plaza de España. Le bâtiment devait affirmer le pouvoir espagnol dans le Nouveau Monde, mais aussi offrir un cadre de vie adapté au climat tropical. Son plan en U s’organise autour d’une vaste cour intérieure, bordée d’arcades ouvertes sur le fleuve Ozama. Les murs épais en pierre corallienne, les galeries à arcades et les plafonds en bois à caissons traduisent un savoir-faire importé d’Espagne, ajusté aux conditions locales. À l’intérieur, les pièces en enfilade conservent encore des sols d’origine et des plafonds en cèdre aux motifs géométriques.

La façade, relativement sobre mais majestueuse, résume à elle seule la rencontre des styles gothique, mudéjar et renaissant. Les arcs légèrement brisés du rez-de-chaussée rappellent les palais andalous, tandis que les ouvertures supérieures évoquent déjà les formes plus équilibrées de la Renaissance. Cette composition simple et claire, jouant sur les ombres et la symétrie, fait de l’Alcázar une leçon d’architecture coloniale. Restauré dans les années 1950, il abrite aujourd’hui un musée où l’on peut voir meubles, cartes et portraits évoquant la première aristocratie européenne installée dans les Caraïbes.

3. Museo de las Casas Reales

Le Museo de las Casas Reales occupe deux bâtiments du XVIᵉ siècle construits pour abriter le pouvoir espagnol dans les Antilles. Le premier logeait la Real Audiencia, tribunal royal chargé de rendre la justice au nom du roi d’Espagne. Le second accueillait la Real Hacienda, responsable des finances et des échanges commerciaux. Ensemble, ces édifices formaient le cœur administratif de la colonie. Leur disposition autour de cours intérieures, reliées par des galeries couvertes, traduisait la hiérarchie et la rigueur du pouvoir colonial. Les sols pavés, les plafonds en bois et les murs massifs en calcaire corallien rappellent que cette architecture était pensée pour durer face aux cyclones et à la chaleur.

Transformé en musée en 1973, l’ensemble conserve aujourd’hui sa structure d’origine. On y découvre des maquettes de navires, des cartes anciennes et des objets de la vie coloniale. Les visiteurs peuvent traverser les couloirs où se prenaient autrefois les décisions concernant tout l’arc antillais espagnol. En franchissant les galeries ouvertes sur les patios, on comprend à quel point ce lieu incarne la fusion entre architecture administrative et maison de prestige. C’est une manière concrète de lire la ville coloniale : un réseau de pouvoirs, de pierres et d’espaces pensés pour contrôler et protéger.

Détails à repérer sur une façade

- Le portail : souvent encadré de pierre sculptée. À la Casa del Cordón, le fameux cordon franciscain s’enroule autour de la baie. Vous le verrez aussi sur d’autres monuments de l’ordre franciscain.

- Les rejas : grilles en fer forgé, parfois épaisses, posées en saillie. Elles sécurisent et ventilent.

- Les meneaux, arcs et bandeaux : héritage ibérique adapté au calcaire local.

- La corniche et les tuiles : débord pour l’ombre, goutte d’eau éloignée du mur.

- Le seuil : surélevé pour couper les ruissellements, usé par des siècles de passages.

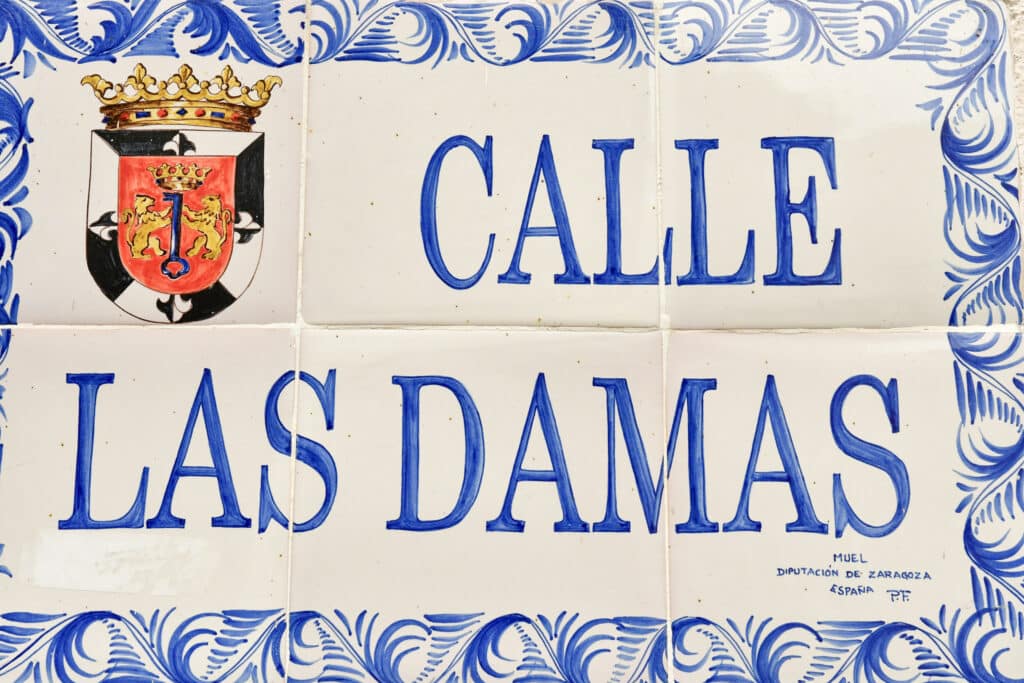

Une rue à part : Calle Las Damas

C’est la première rue pavée des Amériques. On la date de 1502. Elle longe la forteresse Ozama et file vers la Plaza de España. Son nom viendrait des dames de la cour qui s’y promenaient à la tombée du jour. En marchant, regardez l’alignement des façades, les corniches et les rejas (grilles), les portes massives avec leurs clous. Chaque détail raconte l’épaisseur des murs, l’art de ventiler et de tenir la pluie.

À l’intérieur : le patio comme machine climatique

Le patio central est le cœur de la maison. C’est l’espace où l’on respire, où la nuit se rafraîchit, où la pluie tombe loin des murs. Les galeries filtrent la lumière, protègent la base des murs, organisent la vie quotidienne. Vous le constaterez dans bien des demeures visitées ou réhabilitées dans la Zone coloniale : la vie s’y déroule à demi-extérieur, à portée de verdure et d’eau.

Une fenêtre qui fait parler d’elle : la Casa de Tostado

La Casa de Tostado, devenue Musée de la Famille dominicaine du XIXe siècle, est connue pour sa fenêtre « géminée » d’inspiration gothique isabelline. Elle est souvent présentée comme un cas rarissime dans les Amériques. Les habitants évoquent une légende d’amour liée à cette ouverture. Quoi qu’il en soit, la façade, sa pierre et ses arcs racontent une ambition urbaine très précoce.

Pourquoi ces maisons « tiennent » au climat

La chaleur est constante à Saint-Domingue. Les maisons coloniales y répondent par la masse des murs, l’ombre des couloirs périphériques et la ventilation traversante. Les pièces donnent sur le patio ; les ouvertures sur rue restent étroites. Les hauteurs sous plafond évacuent l’air chaud. Les sols minéraux restituent la fraîcheur nocturne. Vous n’avez pas besoin d’outils compliqués pour le sentir : marchez de la rue au zaguán, puis du zaguán au patio. La température et la lumière changent nettement.

Promenade conseillée (1 à 2 heures)

- Départ : Plaza de España. Prenez le temps de lire la façade de l’Alcázar, ses deux niveaux d’arcades et l’orientation vers le fleuve Ozama.

- Descendez par la Calle Las Damas jusqu’à la Fortaleza Ozama, puis remontez lentement. La pente est douce, la pierre claire renvoie la lumière, l’ombre des façades vous accompagne.

- Museo de las Casas Reales : traversez les cours, regardez les galeries et les voûtes. C’est une bonne mise en bouche pour les maisons privées.

- Casa del Cordón : arrêtez-vous devant le portail au cordon sculpté. Cherchez les motifs, l’usure de la pierre. Si vous aimez les histoires, demandez au guide de vous raconter l’épisode de Drake.

Ces maisons montrent une vie tournée vers la cour : cuisine donnant sur le patio, lessive à l’ombre, enfants qui jouent sous les galeries, réunions le soir quand la chaleur retombe. C’est aussi un art de ménager l’intimité : façade sobre, intérieur plus riche. Une différence claire entre la représentation côté rue et le confort réel côté cour. Ce quartier n’est pas resté intact par hasard. Les reconnaissances internationales, la fierté locale et les usages continus l’ont protégé, avec des restaurations heureuses et d’autres discutées. Vous verrez parfois des adjonctions du XXe siècle, des requalifications en hôtels ou centres culturels. La Casa del Cordón accueille aujourd’hui un centre consacré à l’héritage taïno. C’est une manière discrète de faire vivre une maison tout en ouvrant ses portes au public.

Un gardien résumait ainsi l’esprit du quartier à un visiteur pressé : « Ici, on vit du côté de l’ombre ». Tout est là. Les maisons coloniales de Saint-Domingue sont une leçon d’architecture climatique et d’urbanité compacte. Quand vous marcherez sous les arcades ou le long de la Calle Las Damas, prenez deux minutes. Le temps d’écouter la pierre, la brise, et la rumeur des patios.