Vous êtes au bout d’une route qui s’arrête face à l’Atlantique. Le vent pousse les embruns jusque sur les façades. Les collines de granite découpent la ville en paliers. Lüderitz n’a pas grandi au hasard. Elle a suivi un rythme court et intense : une fondation allemande à la fin du XIXᵉ siècle, puis une poussée fulgurante après 1908 avec les diamants. Ce passé a laissé un centre urbain compact où s’alignent banques, maisons de négociants, églises et équipements civils. Les inscriptions en allemand sur les pignons donnent le ton. Les lignes sont nettes. Les volumes sont francs. Et le décor tranche avec la lumière sèche du Namib.

Un contexte court, mais décisif

La baie est devenue un poste commercial allemand en 1883. La découverte de diamants en 1908 a tout accéléré : main-d’œuvre, capitaux, matériaux importés, et édifices publics. La guerre a cassé cet élan, puis l’administration sud-africaine a pris le relais. Ce cycle explique la concentration de bâtiments des années 1904-1914 dans un périmètre réduit. Certains sont devenus des monuments nationaux. Vous les repèrerez en marchant dans Bismarck Street, Bergstraße ou autour de la gare.

Comment “lire” une façade à Lüderitz ?

Commencez par les toitures : pentes marquées, lucarnes, croupes et tôles nervurées adaptées au vent. Regardez ensuite les encadrements de fenêtres, souvent moulurés, et les bow-windows qui avancent en belvédère sur l’angle. Les perrons forment des seuils hauts pour tenir le sable à distance.

Les couleurs aident à s’orienter : ocre, jaune, bleu. Et, détail utile, beaucoup de façades portent encore le nom d’origine de la fonction du bâtiment : Turnhalle (salle de gymnastique), Lesehalle (salle de lecture), ou le nom du négociant. Ces inscriptions font partie du paysage autant que les formes elles-mêmes.

Cinq bâtiments qui donnent la mesure

Pour saisir l’esprit colonial de Lüderitz, rien ne vaut quelques exemples précis. Voici cinq édifices emblématiques qui résument l’ambition, le style et la mémoire urbaine de la ville.

1. La Felsenkirche (Église sur le rocher)

Posée sur le Diamantberg, elle fixe la silhouette de la ville. L’architecte Albert Bause l’a conçue dans un langage néogothique, avec des influences victoriennes. La première pierre a été posée le 19 novembre 1911, et l’inauguration a eu lieu en août 1912. Des verrières ont été offertes par des donateurs en Allemagne, et la grande baie derrière l’autel vient d’un cadeau impérial. Montez par les rues en épingle pour comprendre le choix de l’implantation : la nef cadre la vue sur la baie.

2. Krabbenhöft & Lampe

Construction de 1909-1910 pour une société de négoce devenue centrale durant le boom. Le volume principal aligne cinq lucarnes, une corniche soulignée, et des baies en plein cintre au rez-de-chaussée. La façade n’a quasiment pas été modifiée. Aujourd’hui, l’immeuble héberge des appartements et un commerce, preuve qu’un usage contemporain peut s’accorder avec le bâti d’origine.

3. La Deutsche Afrika Bank (aujourd’hui Nedbank)

Immeuble bancaire de 1907, construit par l’entrepreneur A. Bause. La tour d’angle et l’oriel marquent l’articulation d’îlot. L’édifice est classé. L’inscription sur la plaque rappelle sa place dans l’histoire économique locale. Son allure massive inspire encore confiance aux passants.

4. La Kreplin Hous

Édifiée en 1909 pour Emil Kreplin, directeur de la compagnie ferroviaire et premier maire, la maison d’angle organise son plan autour de deux façades longues. Elle a été classée monument national dans les années 1980. Le rez-de-chaussée très ouvert répond à sa position au croisement de quatre rues.

5. La Goerke Haus

Cette villa de diamantaires, commencée en 1909 et achevée en 1910-1911, se reconnaît à ses toits d’ardoise peinte et à ses volumes décalés. On attribue son dessin à l’architecte Otto Ertl. L’intérieur mêle boiseries et motifs Art nouveau. La maison domine la ville depuis un éperon granitique, ce qui explique la terrasse étagée et l’escalier qui épouse le rocher. De là-haut, la vue sur la baie est saisissante.

La gare et la trame urbaine

La gare de 1904 ferme l’alignement de Bismarck et Bahnhof Street. Elle a servi de tête de ligne à un réseau qui vers 1912 reliait la ville au plateau central. Le trafic minier a justifié l’agrandissement rapide du bâtiment et des abords. Aujourd’hui, la gare subsiste comme repère patrimonial. Vous reconnaîtrez son gabarit long, ses décrochements de toiture et ses avant-corps côté voies.

Matériaux, climat et mise en œuvre

Lüderitz vit avec le vent et le sel. Les bâtisseurs ont donc cherché des solutions simples mais durables. Les toitures sont très pentues, pour que la pluie et les bourrasques glissent sans accrocher. Les façades utilisent la pierre locale en soubassement, plus résistante aux remontées de sel. La brique enduite ou appareillée compose les murs, tandis que le bois importé structure les charpentes, les perrons et les vérandas. Le métal ondulé recouvre les toits et parfois les façades de service, car il supporte mieux l’air marin. Chaque matériau répond à un besoin concret : abriter, isoler, protéger.

Ces choix ne relèvent pas uniquement de la technique, mais aussi de la vie quotidienne. Les volets profonds filtrent le sable, les perrons hauts servent de seuils et d’assises, les garde-corps métalliques deviennent à la fois protection et décor. Les habitants d’aujourd’hui continuent d’entretenir ces éléments, car ils savent que les enduits trop étanches ou les peintures modernes posent problème sur ces murs anciens. La ville se maintient ainsi dans un équilibre fragile, entre héritage colonial et contraintes du climat namibien. Voici quelques éléments typiques qui caractérisent les bâtiments de Lüderitz :

- Toits pentus pour résister aux rafales

- Socles en pierre pour bloquer l’humidité et le sel

- Briques enduites ou appareillées pour les élévations

- Bois importé pour charpentes et vérandas

- Métal ondulé pour les toitures et annexes

- Volets profonds pour se protéger du sable

- Perrons hauts pour garder la poussière dehors

- Garde-corps métalliques solides et décoratifs

Une ville qui se visite à pied

La meilleure façon de comprendre l’ensemble de l’architecture coloniale de Lüderitz est de marcher. Vous passerez vite de la bande littorale aux blocs qui grimpent sur le rocher. Prenez Bismarck Street comme fil conducteur. Poussez vers Bergstraße pour le jeu des angles. Le regard capte vite la hiérarchie : édifices civils aux angles, maisons de négociants à mi-pente, habitat plus modeste en retrait. La couleur n’est pas qu’une fantaisie : elle permet de distinguer les formes, de donner du relief aux façades.

L’écho de Kolmanskop

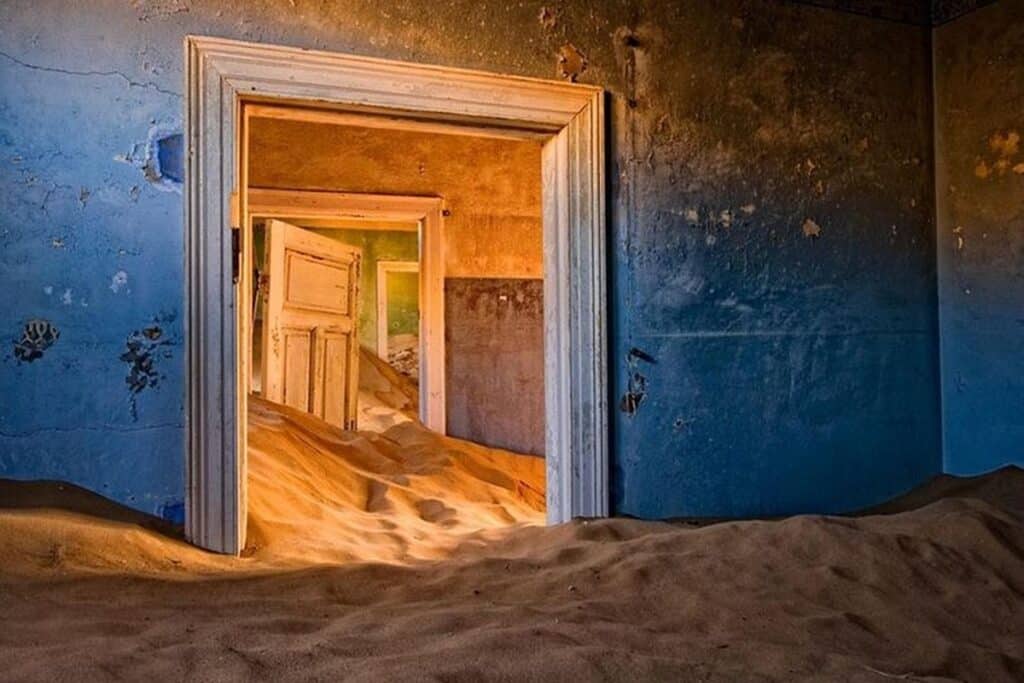

À dix kilomètres dans le désert, Kolmanskop montre le revers du boom. On y a construit des villas et des équipements d’une petite ville allemande, avec hôpital, théâtre, salle de quilles, centrale, fabrique de glace et un tram qui rejoignait Lüderitz. Les dunes ont repris leur place après l’abandon des années 1950.

Les photographies de pièces remplies de sable comme ci-dessous ne sont pas un effet de mise en scène : l’ensablement est bien réel. Les guides locaux répètent aussi une histoire souvent citée sur place : l’hôpital aurait abrité l’un des premiers appareils de radiographie de l’hémisphère sud, utilisé aussi pour dissuader la contrebande de diamants. Les sources divergent sur les détails, mais elles convergent sur l’idée d’un appareil pionnier et sur la surveillance accrue à la sortie du “Sperrgebiet”.

Une mémoire lourde : Shark Island et la main-d’œuvre

Lüderitz ne se réduit pas à sa carte postale. Au large, Shark Island a servi de camp de concentration pendant la guerre coloniale contre les Nama et les Herero au début du XXᵉ siècle.

Des prisonniers ont travaillé à la logistique et aux chantiers du rail. Cette réalité fait partie du paysage local, même si elle n’apparaît pas sur les façades repeintes. La promenade sur la jetée et la vue vers l’île obligent à tenir ensemble patrimoine bâti et histoire sociale.

Détails d’architecture à ne pas manquer

- Angles habités : les bow-windows d’angle ne sont pas qu’un caprice. Ils offrent une vue sous le vent et une pièce supplémentaire en hauteur.

- Lucarnes et combles : le comble est un espace de vie. Les lucarnes le prouvent, avec parfois un léger brisis qui adoucit la pente.

- Perrons surélevés : les marches hautes gardent la poussière au pied du mur. Elles servent aussi de bancs lors des pauses.

- Corniches sobres : beaucoup d’immeubles misent sur une corniche simple, assez saillante pour faire ombre au haut de la façade.

- Inscriptions : “Turnhalle”, “Lesehalle”, noms de maisons ou de sociétés : ces mots racontent l’usage d’origine, comme des repères urbains gravés.

Les façades empruntent aux styles de 1900-1910 : gables, oriels, lambrequins mesurés, ferronneries, vitraux. Mais chaque motif a été passé au filtre du climat. Les lambrequins sont courts pour ne pas se faire arracher. Les garde-corps jouent la solidité. Les soubassements en pierre évitent les remontées de sel. Les percements sont réguliers et symétriques, ce qui facilitait aussi la préfabrication et le transport des menuiseries par bateau. Ces adaptations donnent aux bâtiments une allure sobre mais cohérente.

Réutiliser plutôt que reconstruire

Vous visiterez aujourd’hui des demeures qui servent d’hôtels, de musées, de bureaux. L’usage a changé, pas la logique des volumes. Krabbenhöft & Lampe en est un bon exemple : commerce, logements, et désormais hébergement tout en conservant la façade d’origine. La gare, l’ancienne banque et plusieurs maisons sont protégées au titre du patrimoine. Cette protection s’accompagne souvent de travaux d’entretien discrets, visibles dans les menuiseries, les enduits et les toitures.

Faites un aller-retour entre la Felsenkirche et le front de mer. Vous aurez la meilleure coupe de la ville : le rocher, les villas au-dessus, le tissu civil au milieu, puis l’activité portuaire. Prenez le temps de lire les plaques. Beaucoup indiquent l’année et la fonction. Cela aide à replacer chaque façade dans la courte chronologie locale. Et si le vent se lève, n’hésitez pas à vous rabattre sur les rues parallèles.

Une comparaison utile

Swakopmund a plus d’hôtels et de promenades, mais Lüderitz garde une unité de style rare pour une ville aussi petite. Les bâtiments datent presque tous du même cycle. Cette homogénéité explique la clarté de lecture. Les inscriptions identiques d’un édifice à l’autre renforcent cette impression. Et, surtout, l’assise rocheuse donne à chaque maison un socle naturel qu’on voit peu ailleurs sur la côte namibienne.

Pour préparer votre visite architecturale

- Heure : le matin ou la fin d’après-midi. La lumière rase révèle les moulures et les reliefs.

- Itinéraire court : Bismarck Street → Deutsche Afrika Bank → Krabbenhöft & Lampe → Kreplin House → montée vers la Felsenkirche → descente par Bergstraße → gare. Avec ce parcours de visite, vous couvrez l’essentiel des bâtiments coloniaux en une heure, photographies comprises.

- Détour conseillé : Kolmanskop, pour comprendre l’écosystème urbain né des diamants, puis déserté en quelques décennies. Les visites aident à situer chaque bâtiment dans la vie de l’époque.

Si vous aimez l’architecture lisible, compacte, et ancrée dans un relief fort, vous serez servi. Et si vous aimez comprendre d’où viennent les formes, Lüderitz offre un raccourci : un décor né de la ruée vers le diamant, une adaptation au vent et au sel, et des façades qui montrent encore ce qu’elles étaient au moment où la ville s’est construite. C’est ce mélange d’histoire et de paysages qui rend la visite unique.