Vous arrivez par le ferry. L’eau est calme, les façades se rapprochent, les bougainvilliers débordent des balcons. Une fois à quai, tout se fait à pied. Pas de voiture ici. Seulement des ruelles serrées, des murs colorés, des galeries en bois et des escaliers qui mènent aux étages. Cette échelle réduite donne vite un repère. Vous voyez, sentez et comprenez la ville à hauteur d’homme.

Voir aussi : les maisons coloniales de Saint-Louis.

Un cadre historique qui pèse sur l’architecture

Gorée a connu plusieurs dominations européennes du XVe au XIXe siècle. Portugais, Hollandais, Anglais puis Français s’y sont succédé. Cette histoire a façonné le bâti : d’un côté des espaces sombres liés à la traite, de l’autre des maisons de négociants, grandes et aérées. L’île est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978 pour son témoignage sur la traite atlantique. Aujourd’hui, elle est visitée par de nombreux voyageurs et sert de rappel à l’exploitation humaine et de sanctuaire pour la réconciliation.

Un plan urbain simple, des typologies lisibles

L’île se parcourt en enfilade d’îlots rectangulaires. Les maisons occupent souvent toute la largeur de parcelle, et s’organisent autour d’une cour. On entre par un porche, parfois voûté, qui débouche sur un patio. Les circulations se font sous galerie, au rez-de-chaussée comme à l’étage. Cette disposition évite le soleil direct, canalise les vents et rend l’ombre utile une bonne partie de la journée.

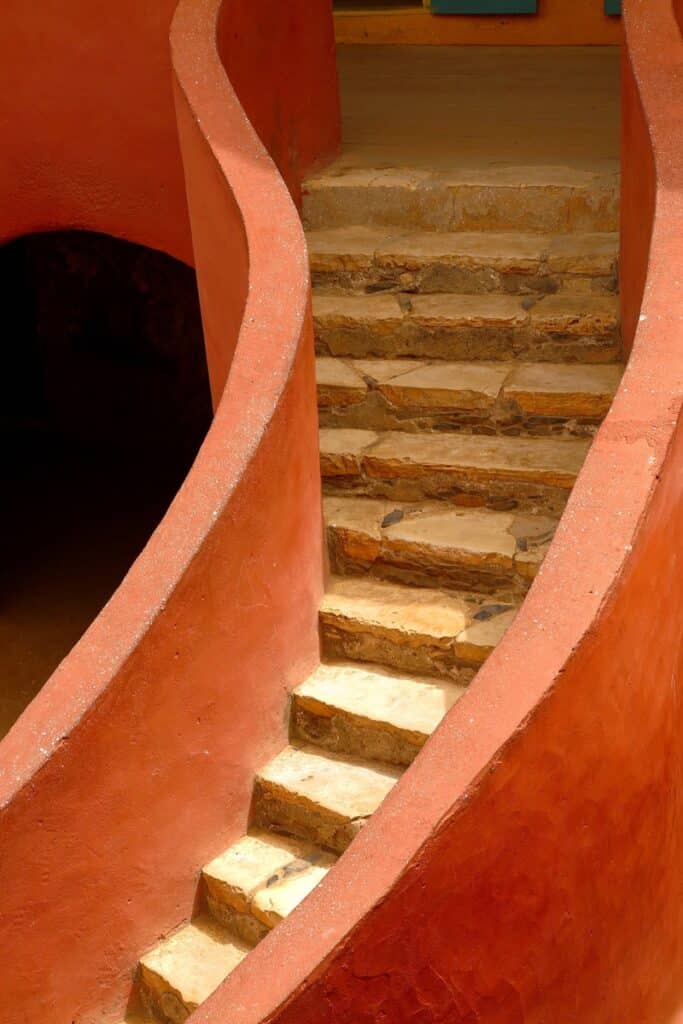

Dans les maisons les plus anciennes, le rez-de-chaussée servait au stockage, aux ateliers ou aux services. L’étage accueillait la vie domestique. L’accès se faisait par un ou deux escaliers extérieurs, souvent jumeaux, qui animent les façades et libèrent l’intérieur. La Maison des Esclaves rend ce dispositif très visible : escalier double vers l’étage, cellules et réserves au bas, grande pièce à vivre au-dessus.

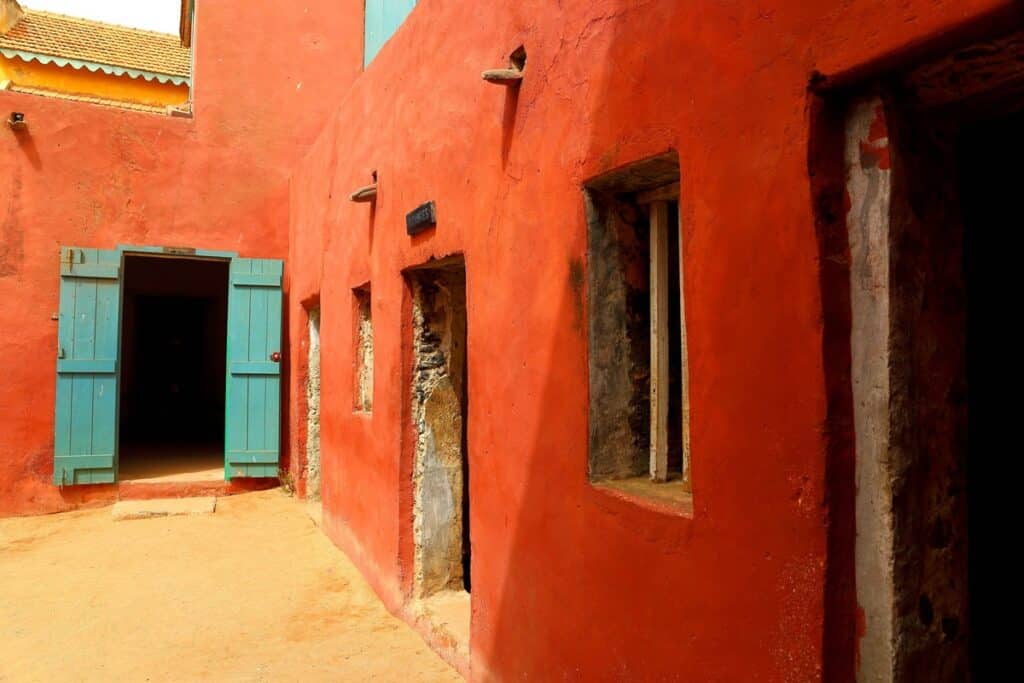

Les façades de maisons coloniales montrent des ouvertures hautes, des persiennes en bois et des garde-corps en fer ou en bois. Balcons et auvents prolongent la maison sur la rue. Les teintes vont du jaune au rouge brique, en passant par le rose et le saumon, posées au badigeon de chaux. Ce paysage de couleurs n’est pas un décor. C’est un choix climatique : la chaux laisse le mur respirer et se répare vite.

Matériaux : pierre locale, chaux, bois et tuiles

Les règlements patrimoniaux de l’île limitent les matériaux pour préserver l’unité du site : murs en pierre locale (basalte notamment), menuiseries et charpentes en bois, couverture en tuiles de terre cuite. Ces règles guident les restaurations récentes et encadrent les chantiers du quotidien.

La région de Dakar offre un socle volcanique (basalte) et des calcaires exploités plus au large du Cap-Vert. La période coloniale a introduit, puis largement diffusé, la pierre basaltique et le calcaire de Rufisque dans les constructions. D’où ces maçonneries épaisses, enduites à la chaux, qui résistent bien au sel.

Sur place, vous verrez aussi des reprises modernes : linteaux bois remplacés, tuiles neuves mêlées aux anciennes, chaux refaite sur un mur, pierre rejointoyée à côté. Une habitante raconte : « On refait la chaux à la saison sèche, sinon elle prend trop d’eau ». Ce genre de geste garde l’île en état.

Les maisons des signares

Au 18ème siècle, les signares, femmes noires ou métisses liées par mariage ou alliance avec des européens, ont joué un rôle dans l’économie locale et la vie sociale. Leurs maisons se reconnaissent à l’étage noble, aux salons ouverts sur la rue, aux balcons en bois ou en fer, et à l’art de recevoir.

L’architecture dit quelque chose de ce pouvoir : cour protégée, escalier d’apparat, pièces de réception bien ventilées. Des travaux récents insistent sur cette lecture sociale du bâti : les signares ont adapté leurs maisons, ajouté des galeries et reconfiguré des espaces selon leurs besoins et leur position.

Climat : l’art d’habiter sous les alizés marins

L’océan apporte l’humidité et le vent. Les maisons répondent avec des moyens simples : murs épais à forte inertie, ouvertures hautes pour chasser l’air chaud, persiennes pour faire entrer le vent sans le soleil, galeries profondes qui créent une zone tempérée entre intérieur et rue. Les cours, même petites, agissent comme des puits de ventilation. En marchant, vous passerez d’un îlot de chaleur à un couloir d’air frais en quelques mètres. Cette alternance est volontaire : elle rend la vie supportable sans machine.

La Maison des Esclaves : un symbole, des débats

La Maison des Esclaves, fondée en 1776 selon la tradition locale, est aujourd’hui un musée. Elle abrite la « porte du voyage sans retour », image forte des récits de la traite. Le conservateur Boubacar Joseph Ndiaye a porté cette mémoire pendant des décennies. Des historiens ont remis en question l’importance réelle de ce bâtiment dans la traite et mis en garde contre une vision trop simplifiée de son rôle. Mais le lieu garde une force commémorative. Des visiteurs de toute origine y viennent pour se recueillir.

Si vous venez, prenez un moment dans la cour, au pied des escaliers jumeaux. L’écho des pas, les voix étouffées, la vue sur la mer au bout du couloir central : tout cela met le corps au travail. Certains repartent en silence. D’autres posent des questions, parfois intimes. C’est normal dans un lieu de ce type.

Ce que l’UNESCO protège concrètement

L’inscription de 1978 couvre l’ensemble urbain : maisons, rues, places, forts et bâtiments militaires. L’intérêt n’est pas uniquement architectural. C’est l’ensemble de la « ville-mémoire » qui est protégé : le plan, les séquences urbaines, les usages. Les documents de gestion rappellent aussi l’enjeu de conservation : entretien des enduits, maîtrise des couleurs, contrôle des matériaux. Le suivi international a acté des programmes de sauvegarde et d’interprétation réguliers.

Un article récent insiste sur le travail des équipes locales : guider, expliquer, et ajuster la médiation entre attentes des visiteurs et savoirs scientifiques. Le directeur du musée souligne souvent ce double défi : transmettre sans simplifier à l’excès, et faire vivre une île habitée, pas un décor figé.

Les principaux bâtiments sont la maison des Esclaves construite en 1786; L’école William Ponty construite en 1770; Le musée de la mer construit en 1835; Le fort d’Estrées, à l’origine appelé la batterie du nord, qui est maintenant le Musée historique du Sénégal, construit entre 1852 et 1865; Le palais du Gouvernement construit en 1864, occupé par le premier gouverneur général du Sénégal de 1902 à 1907.

Couleurs, détails et vie quotidienne

Ce que vous verrez d’abord, ce sont les teintes : ocres, rouges, roses, jaunes. Ce nuancier vient autant des habitudes de la chaux teintée que de la lumière marine. Les surfaces patinent vite. Le sel, les embruns et le soleil creusent des traces ; d’où ces murs à l’aspect mat, légèrement poudré, que les habitants ravivent par reprises régulières. Les balcons, souvent étroits, offrent un poste d’observation sur la rue.

On y discute, on y coud, on y installe des plantes. Les persiennes, elles, organisent le quotidien : on ouvre haut en fin de nuit pour rafraîchir, on ferme dans l’après-midi, on entrouvre le soir pour l’air.

Dans les ruelles, la pierre affleure au pied des façades. Les seuils sont hauts pour éviter les ruissellements. Les caniveaux, parfois simplement taillés dans la pierre, guident l’eau vers la mer. On lit là un savoir-faire ancien : faire avec la pente, amortir les pluies courtes et fortes, éviter les flaques devant les portes.

Comment lire une façade en quelques coups d’œil ?

Regardez d’abord l’escalier extérieur. S’il est double, l’étage noble est probablement dédié aux réceptions et à la vie de famille. S’il est unique et latéral, la distribution intérieure privilégie peut-être des pièces en enfilade. Observez ensuite la galerie : profondeur, poteaux, garde-corps.

Une galerie profonde dit une volonté d’ombre et de séjour. Un auvent court annonce plus un passage. Repérez enfin les fenêtres : volets pleins ou persiennes, linteaux bois, encadrements saillants. Le trio persienne + auvent + hauteur de baie montre souvent la priorité donnée à l’aération croisée.

Gorée aujourd’hui : habiter, restaurer, transmettre

L’île n’est pas figée dans le passé. Ce n’est pas un décor, mais un quartier qui respire encore au quotidien. Des familles y vivent depuis plusieurs générations, des artisans y exercent leur savoir-faire, et des enfants courent dans les ruelles ou improvisent une partie de ballon sous les galeries. La protection patrimoniale encadre les chantiers et les restaurations, mais elle n’empêche pas la vie ordinaire de continuer.

Chaque détail compte : un maçon monte un échafaud de bois pour réparer une corniche, une charretière apporte des tuiles neuves à l’ombre d’un mur, une voisine ajuste une persienne qui grince. Ces gestes modestes, répétés saison après saison, donnent à l’île sa permanence. Les documents de gestion rappellent ce principe simple : préserver le site, mais aussi le maintenir habité et vivant.

Ce quotidien se traduit par des actions concrètes :

- Refaire les enduits à la chaux après la saison des pluies

- Entretenir les charpentes et remplacer les tuiles abîmées

- Réparer ou huiler les persiennes en bois

- Surveiller les caniveaux et seuils pour que l’eau s’écoule vers la mer

- Adapter les travaux aux moyens locaux, sans rompre l’harmonie architecturale

Pourquoi ces maisons touchent autant ?

Parce qu’elles racontent plusieurs choses à la fois. La ville atlantique et ses échanges. La violence de la traite et sa mémoire. Le savoir-faire d’un climat chaud, lu dans les galeries et les persiennes.

L’inventivité sociale des signares, visible dans la distribution des pièces. Et, surtout, une échelle humaine qui vous parle dès la première ruelle. Ce mélange n’a rien de statique : il se lit dans les murs, dans les escaliers ou les patios. Vous en faites l’expérience facilement si vous prenez le temps.

Quelques repères utiles

- Inscription UNESCO : 1978 (bien culturel, critère vi).

- Distance de Dakar : environ 3 km, accès par ferry.

- Maison des Esclaves : musée et mémorial, escalier double emblématique ; débats historiques sur son rôle exact, mais place majeure dans la mémoire de la traite.

- Matériaux de restauration : pierre locale (basalte), menuiseries bois, tuiles en terre cuite.

- Palette et vocabulaire de façade : badigeon de chaux, galeries et balcons, persiennes en bois.

Si vous deviez garder une image, ce serait peut-être celle-ci : une cour, la lumière qui glisse sur un mur ocre et, au centre, un escalier double qui monte en courbe. Tout Gorée tient dans ce cadrage serré.