La Maison Picassiette est le résultat extraordinaire du travail d’un homme entre 1938 et 1964. Le monument qu’il a laissé derrière lui est une maison et un jardin recouverts de mosaïques complexes de vaisselle cassée, de peintures et de sculptures. Beaucoup de personnes essayent encore d’expliquer pourquoi Raymond Isidore (surnommé Picassiette), un travailleur manuel modeste, a produit un tel environnement. Une maison belle, compliquée, inspirante et mystifiante qu’il avait construite pour sa famille. Peut-être que ce qui est si étonnant n’est pas seulement qu’il ait choisi de se consacrer à son projet, mais qu’il l’ait accompli. L’importance et la richesse sont impressionnantes.

Située à Chartres, la Maison Picassiette est un exemple remarquable d’architecture naïve et d’art brut appliqué à l’habitat. Derrière ce projet insolite, il n’y a ni architecte de renom ni maître d’ouvrage traditionnel, mais un homme ordinaire, Raymond Isidore, qui transforme sa maison et son jardin en une composition décorative unique, intégralement recouverte de mosaïques fabriquées débris.

L’histoire de Raymond Isidore et de sa maison

Raymond Isidore naît à Chartres en 1900. Il exerce plusieurs métiers manuels, dont celui de cantonnier, avant d’acquérir en 1929 un petit terrain situé au 22, rue du Repos, à l’est de la ville.

Sur cette parcelle modeste, il construit lui-même une maison pour sa famille, en utilisant des techniques simples et des matériaux peu coûteux. Dès 1938, Raymond Isidore débute l’ornementation de sa demeure avec des fragments de faïence ramassés dans les décharges de la région.

Ce travail, entamé comme un passe-temps, évolue rapidement en une entreprise monumentale : pendant plus de 25 ans, il recouvre progressivement murs, sols, plafonds, mobilier et même le jardin, composant des fresques colorées inspirées de la cathédrale de Chartres, de paysages, de motifs religieux et de scènes imaginaires. L’œuvre s’achève en 1962, peu avant la mort de son auteur.

Les grandes étapes de la transformation

La construction initiale de la maison repose sur des principes traditionnels : structure en maçonnerie, couverture en tuiles mécaniques, distribution intérieure rationnelle. Cependant, l’évolution du projet conduit Isidore à intégrer progressivement la décoration dans tous les aspects de l’habitat.

- Premiers travaux (1938-1945) : les premières mosaïques recouvrent la façade et le vestibule. Isidore teste l’assemblage de morceaux de faïence, cherchant l’union des couleurs et formes.

- Expansion à l’ensemble de la maison (1945-1955) : l’intérieur, les sols, le mobilier, puis les murs extérieurs deviennent le support d’un décor foisonnant. Isidore collecte sans relâche de nouveaux matériaux, souvent à pied, transportant lui-même les seaux de tessons.

- Le jardin et la chapelle (1956-1962) : l’embellissement du jardin marque la dernière phase du chantier. L’ancien potager se transforme en espace symbolique, ponctué de statues et de motifs en relief, dont une petite chapelle entièrement recouverte de mosaïque.

Un art de la récupération au service du décor

L’unicité de la Maison Picassiette provient de la technique employée : l’utilisation exclusive de matériaux de récupération. Faïences, assiettes, bols, carrelages brisés, fragments de miroir, éclats de verre coloré… chaque élément est assemblé avec soin pour former des scènes figuratives ou abstraites. Cette démarche permet de limiter le coût des travaux tout en conférant à l’ensemble un aspect texturé et lumineux.

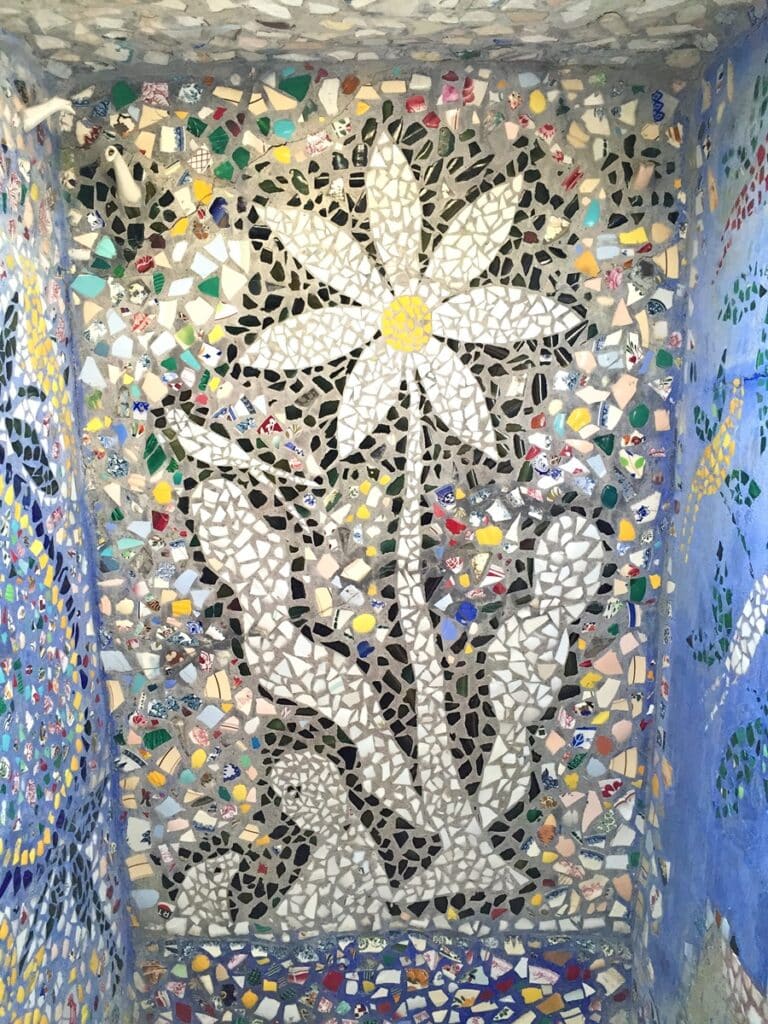

D’un point de vue technique, la pose des mosaïques exige patience et précision. Isidore utilise du ciment et du mortier traditionnel, parfois renforcés de chaux, pour fixer les tessons sur les supports en brique ou en béton. Les joints sont soignés afin d’éviter les infiltrations d’eau et de garantir la pérennité de l’ouvrage. Certains motifs, comme les rosaces ou les représentations florales, nécessitent une découpe minutieuse des fragments et un sens aigu de la composition. Un travail de longue haleine pour Isidore.

Organisation spatiale et choix décoratifs

La Maison Picassiette se compose de plusieurs volumes distincts : une maison principale, des dépendances et un jardin clos. L’espace intérieur est relativement restreint, mais l’abondance des décors compense la modestie des dimensions. Chaque pièce dévoile un décor riche en couleurs et en détails.

- Le vestibule et le séjour : dès l’entrée, le visiteur est confronté à un foisonnement de motifs géométriques et figuratifs. Le mobilier, réalisé sur place ou détourné d’un usage initial, participe pleinement à l’ensemble décoratif. La découverte de ce lieu est juste magique !

- Les chambres et la cuisine : chaque pièce bénéficie d’une thématique, identifiable par la couleur dominante ou le sujet : fleurs, oiseaux, scènes bibliques, souvenirs de voyages. L’éclairage naturel met en valeur la brillance des tessons, accentuant le contraste entre ombre et lumière.

- Le jardin : il réunit des allées, des bancs, des fontaines et des statues habillés de mosaïque. La petite chapelle, ultime création de Raymond Isidore, synthétise l’ensemble de ses savoir-faire.

Une réalisation technique atypique

Derrière l’apparente fantaisie du décor, la Maison Picassiette a plusieurs aspects techniques :

- Durabilité des matériaux : la récupération de faïence ancienne assure une grande résistance aux intempéries. Les pièces de céramique, choisies pour leur émaillage et leur densité, gardent leur éclat au fil des décennies. Ce choix limite également les besoins d’entretien du bâti.

- Gestion de l’humidité : Isidore veille à ne pas recouvrir totalement certains murs afin de préserver leur capacité à respirer. Les joints épais protègent la structure sous-jacente des infiltrations.

- Intégration des motifs : l’auteur parvient à mêler motifs figuratifs (cathédrales, monuments, personnages) et décors géométriques, sans surcharge ni déséquilibre visuel.

Un patrimoine reconnu et protégé

Après la mort de Raymond Isidore en 1964, la Maison Picassiette connaît une période d’abandon, avant d’être finalement rachetée par la Ville de Chartres en 1981. Elle fait enfin l’objet d’un classement bienvenu au titre des Monuments Historiques en 1983, en reconnaissance de sa valeur patrimoniale et artistique. Aujourd’hui, elle est ouverte au public et fait partie intégrante du circuit touristique de Chartres, attirant chaque année des milliers de visiteurs et d’amateurs d’architecture insolite.

La préservation de ce lieu atypique passe par un entretien régulier : reprise des joints, nettoyage des mosaïques, contrôle de la structure pour prévenir les risques liés à l’humidité ou à l’usure du temps. Ces interventions, réalisées par des artisans spécialisés, garantissent la pérennité de l’œuvre.

Ce que la Maison Picassiette inspire

La Maison Picassiette est une source d’inspiration pour ceux qui souhaitent personnaliser leur intérieur ou valoriser l’art de la récupération dans la rénovation. Sa réalisation prouve qu’il est possible de sublimer des matériaux ordinaires en éléments décoratifs uniques, sans recourir à un budget conséquent. Les techniques employées (mosaïque sur ciment, intégration d’objets détournés, détails) peuvent être transposées à de nombreux projets : habillage de murs, décoration de jardin ou de mobilier, etc.

L’exemple de Raymond Isidore montre aussi l’importance de la cohérence entre le projet et le site : respecter les volumes d’origine, adapter les matériaux au climat local, assurer une maintenance régulière des ouvrages extérieurs. Cette approche garantit la pérennité et l’harmonie de l’ensemble.

La Maison Picassiette, fruit de la persévérance et de la créativité d’un autodidacte, occupe une place unique dans le patrimoine architectural français. Son histoire, ses techniques de construction et sa dimension décorative en font un cas d’école pour les professionnels de l’habitat, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent donner du caractère à leur maison. L’engagement de Raymond Isidore à embellir son cadre de vie avec ingéniosité reste un exemple d’audace et d’inventivité, dont l’héritage perdure encore.