Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie, abrite un patrimoine architectural distinctif. Parmi ses trésors, les maisons coloniales se démarquent par leur élégance sobre. Issues de l’histoire coloniale française, elles témoignent d’une époque révolue. Leur présence, bien que menacée, reste un marqueur identitaire fort. Cet article explore leur passé, leurs traits architecturaux et leur valeur culturelle.

Une histoire ancrée dans la colonisation

L’arrivée des Français en Nouvelle-Calédonie façonne Nouméa dès 1854. Port-de-France, son premier nom, devient un centre colonial stratégique. Les colons, souvent modestes, construisent avec les ressources locales. Bois et tôle dominent, reflétant les contraintes du climat tropical. Vers 1860, le quartier du Faubourg Blanchot émerge. Nommé d’après Barthélémy Blanchot, il accueille les premières demeures coloniales. Ces habitations, simples au départ, évoluent avec le temps.

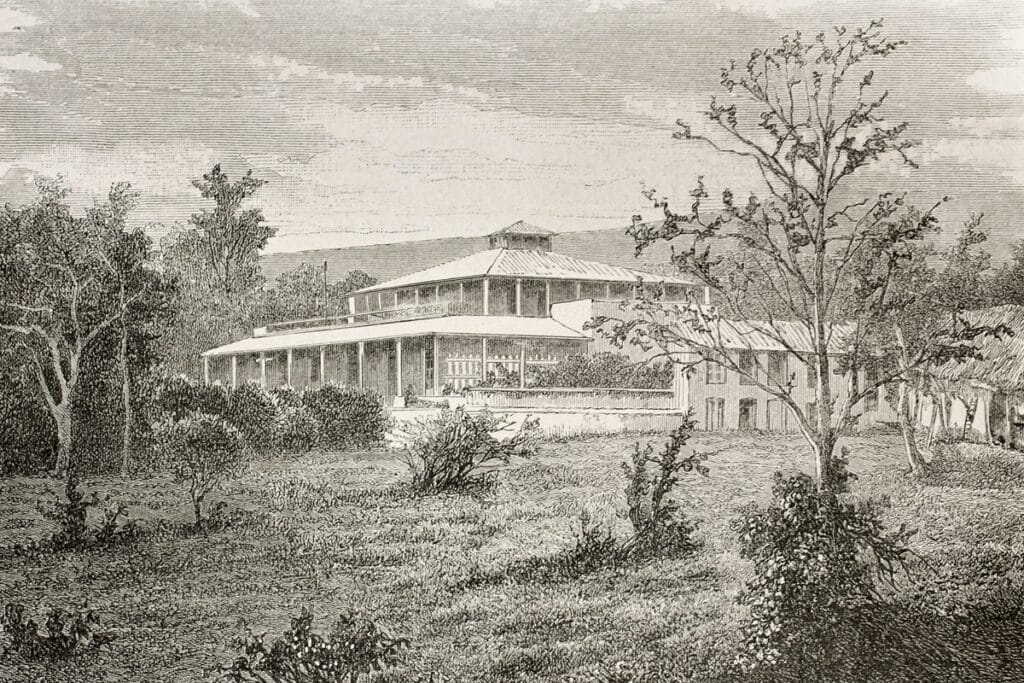

Les forçats, envoyés dans la colonie pénitentiaire, participent à leur édification. Leur savoir-faire s’ajoute à celui des colons. Ainsi, une architecture hybride naît, mêlant influences européennes et adaptations locales. À la fin du 19ème siècle, des familles aisées investissent dans des résidences plus élaborées. Le Château Hagen ou la Maison Célières en sont des exemples emblématiques.

Le 20ème siècle marque un tournant. L’urbanisation croissante menace ces constructions fragiles. Beaucoup disparaissent, remplacées par des immeubles modernes. Pourtant, certaines résistent, notamment dans la Vallée des Colons. Leur préservation devient un enjeu patrimonial dès les années 1980. Aujourd’hui, elles évoquent un passé colonial complexe mais tangible et toujours présent.

Caractéristiques architecturales distinctives

Les maisons coloniales de Nouméa se reconnaissent à leurs lignes épurées. Le bois, matériau dominant, offre légèreté et disponibilité. Les murs, souvent en bardage à clins, favorisent une isolation sommaire. La tôle ondulée, importée d’Australie, couvre les toits à deux ou quatre pans. Cette couverture résiste aux vents cycloniques fréquents. Les pentes prononcées permettent l’écoulement rapide des pluies.

La véranda est un élément central, comme toutes les maisons coloniales de Nouvelle-Calédonie. Prolongement du toit, la véranda protège des ardeurs du soleil. Elle crée également un espace de vie extérieur fortement apprécié. Les persiennes, généralement en bois ou en métal, encadrent les portes et les fenêtres des habitations. Elles régulent la lumière et la ventilation sans sacrifier l’intimité. La symétrie des façades, héritée des traditions françaises, apporte une harmonie visuelle à l’ensemble.

Les ornements, bien que discrets, enrichissent ces habitations. Lambrequins et balustrades en fer forgé soulignent les toits. Des crêtes de faîtage, parfois ouvragées, couronnent les hauteurs. À l’intérieur, les plafonds hauts favorisent la circulation de l’air. Les soubassements, en pierre ou briques, surélèvent les maisons. Cela aide à limiter les dégâts des inondations et des termites.

Certaines résidences bourgeoises adoptent des matériaux plus nobles. La pierre, coûteuse, apparaît dans des édifices. Ces exceptions traduisent un statut social élevé. Malgré ces variations, l’architecture reste fonctionnelle avant tout. Elle répond aux défis d’un climat exigeant avec ingéniosité.

Une adaptation au climat et au territoire

Le climat de Nouméa influence profondément ces constructions coloniales. Chaleur, humidité et cyclones imposent des choix réfléchis. Les toits en tôle, légers, résistent aux bourrasques violentes. Leur inclinaison évacue les eaux abondantes des pluies saisonnières. Les vérandas, omniprésentes, offrent une barrière contre les rayons brûlants. Elles maintiennent l’intérieur dans une fraîcheur relative.

La disposition des ouvertures optimise la ventilation naturelle. Portes et fenêtres, souvent nombreuses, créent des courants d’air. Les persiennes permettent un contrôle de la lumière. Cette conception limite la dépendance à des systèmes artificiels. Elle reflète une réponse pragmatique aux conditions locales.

Le terrain dicte aussi l’implantation. Les maisons s’élèvent sur des pentes naturelles. À l’arrière, elles reposent au sol, tandis qu’à l’avant, des piliers les soutiennent. Ces vides sanitaires protègent des infiltrations et des insectes. Cette adaptation illustre une harmonie avec le paysage.

Signification culturelle et patrimoniale

Ces maisons coloniales de Nouméa dépassent leur fonction première d’habitat. Elles incarnent une mémoire collective en Nouvelle-Calédonie. Construites par colons et forçats, elles portent une histoire sociale riche. Leur style, mêlant héritage français et influences locales, symbolise une rencontre culturelle. Le patrimoine kanak, avec ses cases rondes, coexiste en contraste saisissant.

Leur préservation suscite un vif intérêt depuis des décennies. Le Mois du Patrimoine, chaque septembre, ouvre leurs portes au public. Château Hagen ou Maison Célières deviennent des lieux de découverte. Ces initiatives révèlent leur valeur éducative. Elles rappellent une période fondatrice, souvent débattue.

Pourtant, leur survie est précaire. L’urbanisation galopante rase nombre de ces édifices. Depuis vingt ans, des quartiers comme le Faubourg Blanchot perdent leur cachet. Les bâtiments modernes, sans âme, prennent leur place. Des efforts de réhabilitation émergent néanmoins. Et fort heureusement, certains architectes locaux revisitent ce style avec quelques touches contemporaines.

Ces demeures influencent aussi l’identité visuelle de Nouméa. Le Parcours du Faubourg guide les curieux à travers leurs vestiges. Elles évoquent une nostalgie chez les habitants. Leur présence, même réduite, maintient un lien avec le passé. Elles distinguent la ville des métropoles uniformisées.

Défis et perspectives d’avenir

La conservation de ces maisons pose des questions concrètes. Leur structure en bois vieillit mal sous le climat tropical. Termites et humidité accélèrent leur dégradation. Les rénovations, coûteuses, rebutent souvent les propriétaires. Beaucoup préfèrent démolir pour reconstruire à neuf, fragilisant leur pérennité.

Les autorités locales tentent de réagir. Des campagnes de sensibilisation valorisent ce patrimoine. Des subventions encouragent parfois les restaurations. Le quartier du Faubourg Blanchot bénéficie d’une attention spéciale. Mais les moyens restent limités face à l’ampleur du défi.

Un renouveau architectural offre une piste intéressante. Certains concepteurs réinterprètent le style colonial. Ils intègrent des matériaux durables et des techniques modernes. Ces créations hybrides séduisent une nouvelle génération. Elles pourraient assurer la transmission de cet héritage.

Conclusion : un héritage à sauvegarder

Les maisons coloniales de Nouméa ont une histoire singulière. Nées de la colonisation, elles allient simplicité et adaptation. Leurs lignes, leurs matériaux et leur disposition captent le passé. Elles reflètent les contraintes d’un environnement exigeant. Leur valeur culturelle enrichit l’identité calédonienne.

Leur avenir repose sur un engagement partagé. Préserver ces témoins d’histoire demande volonté et ressources. Leur disparition progressive alerte sur la perte d’un patrimoine unique. À vous, lecteurs, de juger leur place dans le Nouméa de demain. Leur survie dépendra de choix collectifs avisés.