L’architecture domestique du Pakistan est un reflet de ses paysages contrastés et de ses traditions multiples. Chaque région a façonné des formes d’habitat adaptées à son climat, à ses matériaux locaux et à la vie communautaire. Des huttes du Sindh aux demeures en bois du nord, le pays offre une diversité d’architectures vernaculaires où se lisent les savoirs anciens et les ajustements au milieu naturel. Aujourd’hui, ces maisons sont un témoin d’une culture de la résilience et de la proximité avec le sol.

Les chaunras du désert de Thar (Sindh)

Dans le désert de Thar, au sud-est du Pakistan, les habitants vivent encore dans des huttes circulaires appelées chaunras. Ces petites habitations, construites en boue et coiffées d’un toit conique de chaume, sont pensées pour résister aux températures extrêmes du désert. L’Agence Anadolu décrit ces architectures comme un “trésor oublié” : elles maintiennent la fraîcheur intérieure grâce à l’épaisseur des murs en terre et à la ventilation naturelle permise par le plan circulaire. Le chaume, tressé à partir de roseaux ou de feuilles de palmier, protège efficacement de la chaleur et de la pluie.

L’esthétique n’est pas absente : les femmes du Thar décorent les parois extérieures de motifs blancs à la chaux, parfois géométriques ou floraux, qui réfléchissent la lumière du soleil. Ces ornements participent à la protection des murs et symbolisent la vitalité de la maison. Dans ce territoire aride, la maison est un abri, un signe d’identité et un prolongement de la communauté. Malgré l’arrivée de matériaux modernes, la construction en terre est dominante car elle répond, mieux que toute autre, au climat désertique.

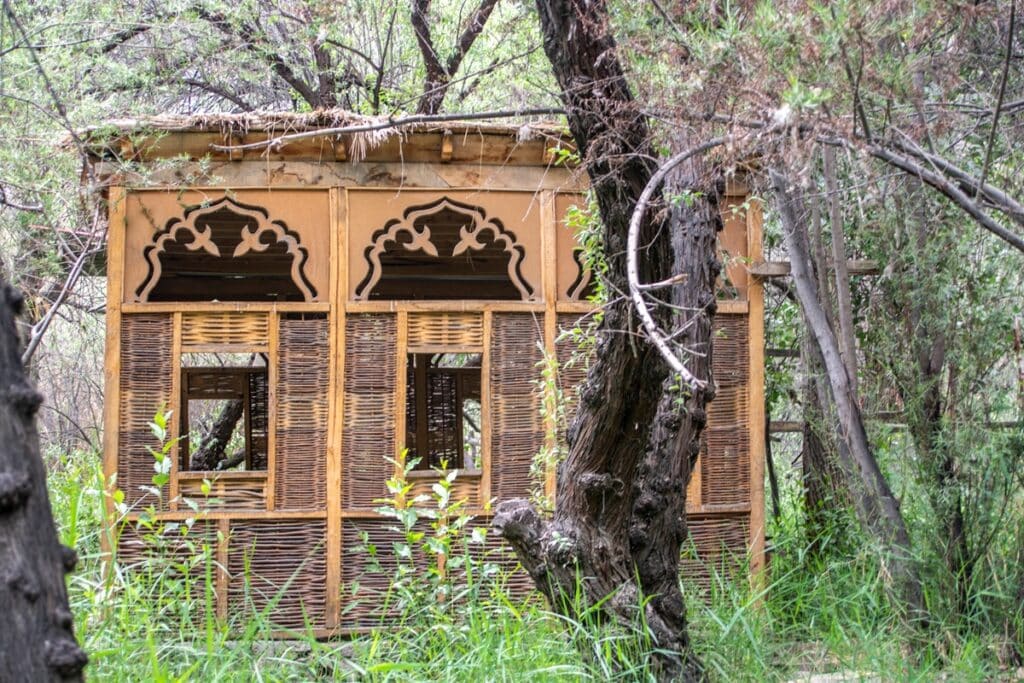

Les Shaq Khang du Gilgit-Baltistan

Les Shaq Khang sont des maisons traditionnelles du Gilgit-Baltistan, dans le nord du Pakistan. Leur nom vient du mot balti shaq, qui désigne les rameaux de peuplier et de saule utilisés pour tisser leur structure. Ces bois sont utilisés pour les poutres et piliers, des brindilles sont entrelacées pour former les murs, qui sont parfois recouverts d’un enduit d’argile mélangé à des éléments naturels comme la balle de céréales ou le jus d’abricot. Cette technique produit des parois flexibles, isolantes et d’une étonnante solidité.

Conçues pour résister aux conditions extrêmes de la montagne, les Shaq Khang sont aussi réputées pour leur résistance aux séismes. Leur charpente tissée agit comme un ensemble souple qui absorbe les secousses sans s’effondrer, là où le béton se fissurerait. Ces constructions, entièrement réalisées avec des matériaux locaux, s’inscrivent dans une logique écologique et durable. Elles témoignent d’un savoir-faire ancien parfaitement adapté au climat, au relief et aux ressources du Gilgit-Baltistan : un modèle d’architecture vernaculaire que certains habitants et institutions tentent aujourd’hui de préserver.

Les maisons des Kalash (vallées de Chitral)

Dans les vallées isolées du Chitral vivent les Kalash, un peuple autochtone qui a su conserver une architecture simple et symbolique. Les maisons Kalash s’accrochent aux pentes abruptes des vallées de Bumburet, Rumbur et Birir. La base est toujours en pierre, pour résister à l’humidité et aux glissements de terrain, tandis que les étages supérieurs sont en bois local. Les planchers massifs, les poutres visibles et les toits plats traduisent une adaptation parfaite à la topographie et au climat montagnard.

Selon une étude publiée sur ResearchGate, chaque maison kalasha est construite selon des rituels précis : avant les fondations, une cérémonie de purification est célébrée, et la fin du chantier donne lieu à des offrandes. Ces gestes témoignent du lien spirituel entre la communauté et son habitat. Le bois sculpté, souvent orné de motifs géométriques, n’est pas seulement décoratif : il traduit une continuité entre nature, artisanat et vie domestique. Aujourd’hui, certaines maisons ont été transformées en hébergements touristiques, mais leur plan et leurs matériaux demeurent fidèles à la tradition.

Les maisons du Jammu-et-Cachemire

Dans les vallées verdoyantes du Cachemire pakistanais, l’habitat traditionnel épouse les contraintes d’un climat humide et froid. Les maisons dans la vallée de Neelam, se distinguent par leurs toits de bois superposés et leurs murs de terre renforcée. Le bois de conifère, abondant dans la région, est utilisé pour les charpentes, les balcons et les encadrements de fenêtres. Les façades présentent parfois des bordures sculptées, inspirées de motifs floraux que l’on retrouve dans les arts cachemiris.

Cette architecture de montagne s’est développée pour résister aux pluies et à la neige. Après le séisme de 2005, de nombreuses maisons ont dû être reconstruites. Certaines ont été remplacées par du béton, mais d’autres ont conservé leur forme traditionnelle, renforcée par des armatures métalliques discrètes. Ces reconstructions illustrent une tension constante entre sécurité moderne et fidélité au patrimoine.

Les maisons rurales du Pendjab

Dans les plaines fertiles du Pendjab, la maison en terre (appelée localement mitti ka ghar) est une image familière du monde rural. Les murs, faits d’un mélange de boue, de paille et parfois de bouse de vache séchée, conservent la fraîcheur en été et l’humidité en hiver. Ces habitations présentent souvent une cour centrale, un espace semi-ouvert où s’organise la vie quotidienne. Le bois, utilisé pour les portes et les poutres, complète ce système de construction entièrement issu du sol local.

Ces maisons rurales du Pendjab doivent être entretenues régulièrement : replâtrage des murs avant la mousson, réparation du toit après de fortes pluies, et renouvellement de la chaux pour garder la luminosité des surfaces. Les femmes jouent un rôle clé dans cet entretien, en décorant les murs de motifs symboliques à chaque fête religieuse ou saison agricole. Bien que la brique cuite et le ciment gagnent du terrain, beaucoup continuent de préférer la maison de boue, plus confortable et moins coûteuse.

Les maisons rurales du Baloutchistan

Dans les zones arides du Baloutchistan, l’architecture vernaculaire reprend la logique de la terre et du climat. Les murs en boue épaisse isolent les intérieurs contre les chaleurs diurnes et le froid nocturne. La forme cubique des maisons, sans ouverture excessive, limite les pertes thermiques. Certaines demeures rurales présentent une particularité rare : les façades sont modelées et décorées de motifs en relief, parfois inspirés des broderies baloutches. Cette “sculpture de boue”, visible dans plusieurs villages autour de Turbat et de Nushki, confère à ces maisons une identité visuelle propre.

Ce travail ornemental, souvent réalisé par les femmes, relie l’art domestique à la culture textile locale. Le Baloutchistan étant soumis à des conditions extrêmes, la durabilité de ces maisons dépend de leur entretien. Lorsque la terre est mélangée à des fibres végétales ou à de la chaux, les murs résistent mieux à l’érosion. Malgré la pression de l’urbanisation, cette architecture de terre reste la plus adaptée à un territoire pauvre en ressources et soumis aux amplitudes thermiques les plus fortes du pays.

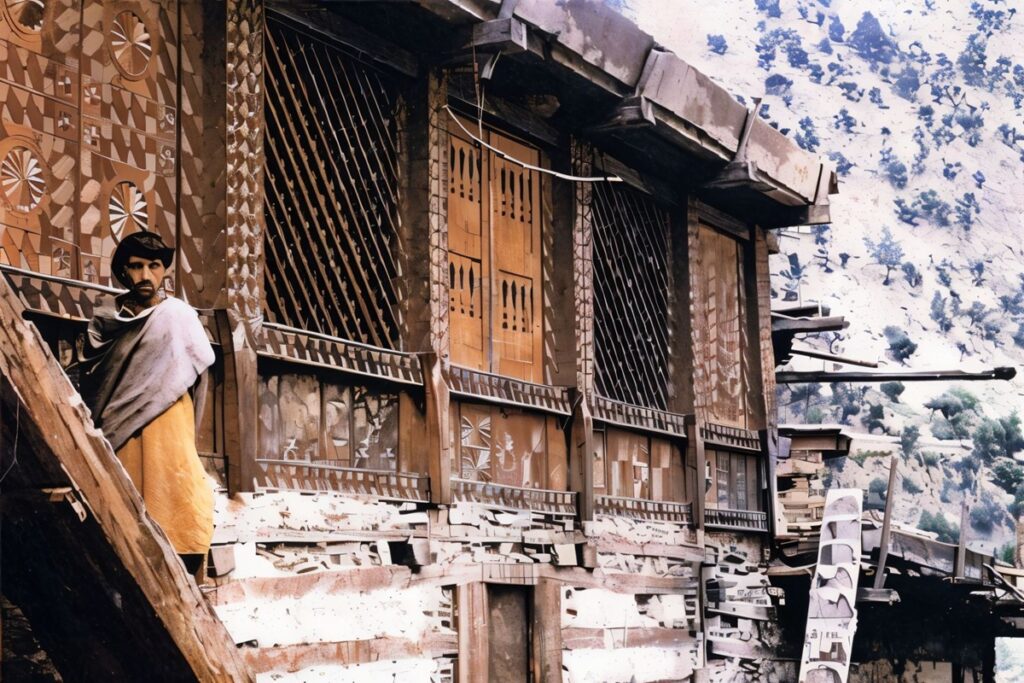

Les maisons de la vallée de Swat

La vallée de Swat, surnommée “la Suisse du Pakistan”, possède une tradition architecturale où le bois tient un rôle central. Les maisons, souvent à deux niveaux, combinent des murs de pierre au rez-de-chaussée et des étages en bois finement sculpté. Ce savoir-faire, transmis d’une génération à l’autre, se retrouve dans les balcons, linteaux et encadrements de portes. Les ornements en volutes et arabesques rappellent à la fois les influences bouddhiques anciennes et les motifs islamiques introduits plus tard.

Dans un climat tempéré et humide, le bois joue aussi un rôle fonctionnel : il régule la température et absorbe l’humidité. Les familles les plus aisées ornaient jadis leurs maisons de galeries ajourées pour observer la vallée en restant à l’abri. Cependant, la déforestation et l’usage massif du ciment ont modifié le paysage bâti. Certaines ONG locales tentent aujourd’hui de réhabiliter ce patrimoine, notamment à Saidu Sharif, où quelques charpentiers perpétuent encore les méthodes anciennes.

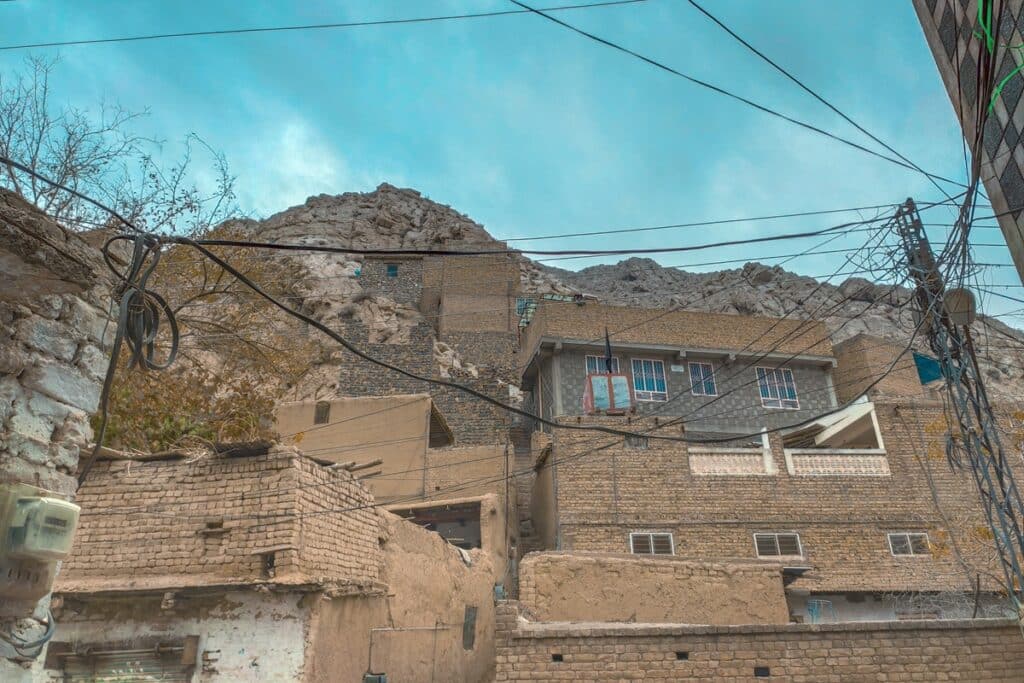

Les maisons de Quetta (Baloutchistan montagneux)

Quetta, surnommée Shaalkot (la ville entourée de montagnes), présente un type d’habitat collectif adapté au froid de l’hiver. Les maisons, bâties en blocs serrés, se protègent mutuellement du vent et de la neige. Dans les quartiers anciens, les ruelles et les murs contigus forment un réseau compact qui conserve la chaleur. Cette organisation, inspirée des villages baloutches, montre une approche communautaire de la survie climatique : chaque maison participe à la protection thermique de l’ensemble.

En périphérie, certaines habitations se hissent sur les pentes rocheuses et adoptent des formes en terrasses. La pierre locale y est utilisée pour les fondations, la terre pour les murs, et le bois pour les charpentes. Ces matériaux, disponibles sur place, garantissent une bonne inertie thermique. Si les constructions modernes gagnent du terrain à Quetta même, les villages environnants conservent encore cette architecture de montagne, sobre, solide et profondément enracinée dans la culture baloutche.

Les maisons traditionnelles du Pamir

Dans les hautes vallées du Gilgit-Baltistan, on trouve encore des maisons du Pamir, appelées localement chid. Construites en pierre sèche et en bois, ces habitations compactes sont adaptées aux hivers rigoureux et aux secousses sismiques. Leur toit plat, recouvert de terre et d’herbes, sert d’isolant et d’espace de séchage pour les récoltes. L’intérieur, souvent semi-enterré, s’organise autour d’un foyer central et de cinq piliers symboliques, dont la disposition renvoie à d’anciennes traditions spirituelles héritées du zoroastrisme et réinterprétées dans la culture ismaélienne locale.

L’élément le plus caractéristique est la lucarne du toit, appelée chorkhona, formée de cadres de bois superposés qui laissent passer la lumière et la fumée. Elle incarne la rencontre des éléments (terre, feu, air et eau) et traduit la conception cosmique de l’espace domestique. Dans les vallées de Chapursan et d’Ishkoman, au nord du Pakistan, on retrouve des variantes de ces maisons, construites collectivement avec des matériaux locaux et des gestes hérités des anciens bâtisseurs du Haut-Pamir.