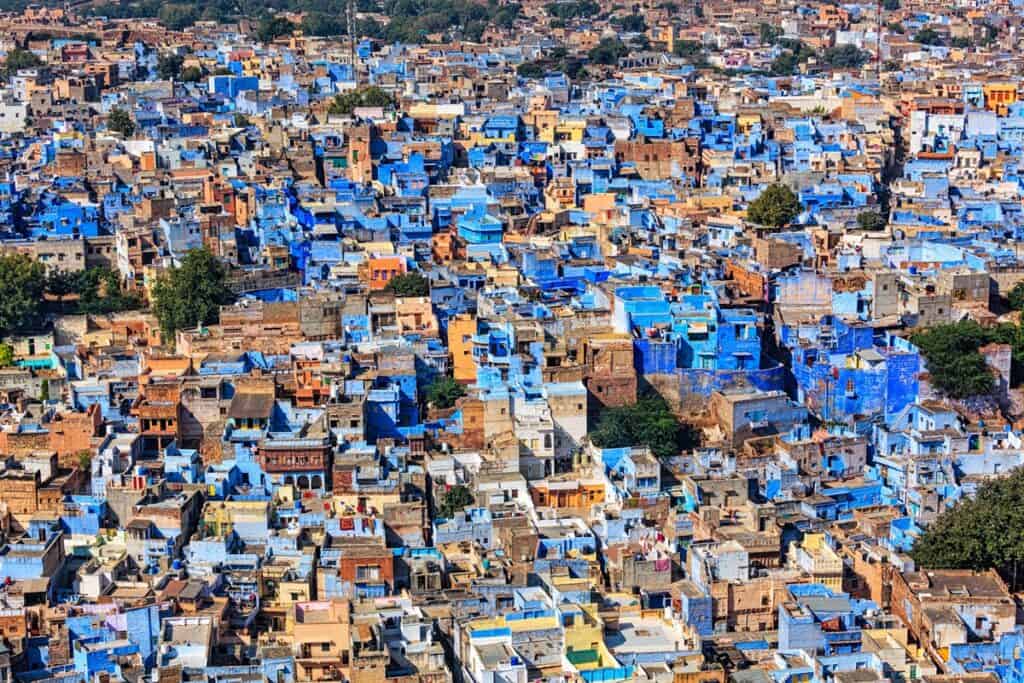

Jodhpur, cité emblématique du Rajasthan, attire le regard par l’homogénéité de ses constructions et l’équilibre subtil entre adaptation climatique et savoir-faire local. Fondée au XVe siècle, cette ville s’est développée sous l’impulsion des Rathores, dont la volonté de créer un centre politique et commercial fortifié s’exprime à travers le choix du site, la structure urbaine et l’identité architecturale des habitations. L’analyse de Jodhpur ne saurait se limiter à ses palais ou à la célèbre forteresse de Mehrangarh : la ville bleue constitue un laboratoire remarquable d’architecture vernaculaire, où chaque maison reflète les contraintes du climat, la hiérarchie sociale et l’ingéniosité des bâtisseurs.

Un contexte historique et topographique singulier

Implantée à la lisière du désert du Thar, Jodhpur doit son implantation à des critères défensifs, mais également à la présence d’une ressource fondamentale : l’eau. La cité s’articule autour de plans d’eau artificiels, jalonnés de puits et de bassins à degrés (baoli). Le plan urbain concentrique, organisé autour de la forteresse perchée sur un éperon rocheux, structure la répartition des quartiers et favorise une circulation maîtrisée, adaptée à la topographie accidentée du site. L’enceinte fortifiée, percée de portes monumentales, limite l’expansion urbaine et contribue à densifier le bâti dans la vieille ville.

Caractéristiques des habitats traditionnels

L’habitat de Jodhpur se caractérise par l’usage exclusif de matériaux locaux : la pierre calcaire bleu-gris, extraite des carrières voisines, façonne l’identité visuelle de la cité. Le badigeon à la chaux additionné de pigments indigo, appliqué sur les façades, joue plusieurs rôles : il protège la maçonnerie contre les fortes chaleurs, limite la prolifération d’insectes et accentue la luminosité dans les ruelles étroites. Cette teinte, loin d’être purement décorative, reflète un choix pragmatique dicté par le climat aride.

Les maisons traditionnelles s’organisent selon un schéma compact, articulé autour d’une cour centrale. Cette configuration optimise la ventilation naturelle et préserve l’intimité des espaces familiaux. Les murs épais offrent une inertie thermique précieuse : ils emmagasinent la fraîcheur nocturne et atténuent les variations de température en journée. Les ouvertures, peu nombreuses côté rue, privilégient l’introversion et protègent des poussières comme des regards extérieurs. Les fenêtres à moucharabieh (jali) autorisent la circulation de l’air tout en tamisant la lumière et en assurant la discrétion.

La toiture terrasse, parfois agrémentée d’un parapet, répond à plusieurs fonctions : espace de vie en soirée, surface de stockage ou de séchage, mais aussi élément participant à la régulation thermique. Les volumes bâtis s’élèvent sur deux ou trois niveaux, chaque étage étant relié par des escaliers étroits.

Pourquoi les maisons sont-elles peintes en bleu ?

La raison derrière le fait de l’appeler la « ville bleue » est assez logique du fait que la plupart des maisons à Jodhpur sont peintes en bleu, et la ville est donc populairement connue sous ce nom coloré. Mais alors, la question est : pourquoi les maisons de Jodhpur sont peintes en bleu ?

Aucune raison spécifique n’a été trouvée ou mentionnée dans aucune des preuves historiques à ce sujet. Mais les guides touristiques et les habitants de Jodhpur racontent des histoires différentes. Certaines histoires ont également des raisons scientifiques et psychologiques qui leur sont associées. Voici six histoires intéressantes derrière les maisons peintes en bleu à Jodhpur :

1. Pour combattre la chaleur

De toutes les histoires, une raison possible derrière les maisons bleues de Jodhpur pourrait être la situation géographique de Jodhpur. Jodhpur est une ville qui devient extrêmement chaude pendant les étés car les rayons du soleil sont assez intenses quand ils frappent la terre ici. En fait, Jodhpur est une ville en Inde qui reçoit la plus grande puissance solaire par unité de surface.

Puisque la couleur bleue reflète la majeure partie de la chaleur, elle a été ajoutée à la chaux pour assurer moins d’absorption de la chaleur et aider à maintenir les maisons fraîches contre le soleil.

2. Pour attirer les commerçants

La ville de Jodhpur est située au milieu d’un désert et de terres stériles. Dans le passé, les commerçants et les hommes d’affaires avaient l’habitude de voyager à travers les longues itinéraires désertiques pour le commerce. Il est dit que les maisons de Jodhpur ont été peintes en bleu pour attirer l’attention de ces passants, qui, autrement, voyaient juste la monotone couleur jaune dorée des terres désertiques autour. Le bleu des maisons de Jodhpur les attirait et les invitait à se reposer, à se rafraîchir et à échanger.

3. Sur les ordres des dirigeants de Jodhpur

Certains guides touristiques affirment que c’est sur les ordres des dirigeants de Jodhpur que toutes les maisons autour du majestueux Fort Mehrangarh ont dû être peintes en bleu. Cela a été ordonné pour que lorsqu’un membre de la famille royale regardait vers le bas, les maisons bleues sans fin pouvaient leur donner une impression d’une belle mer bleue dans la terre désertique de Jodhpur.

4. Le bleu est la couleur du Dieu Shiva

Oui. Le bleu est bien la couleur du Dieu Shiva et selon un autre conte local, de nombreux adeptes brahmanes du Dieu Shiva ont vécu ici, dans le village de Jodhpur. Ils considèrent le bleu comme une couleur sacrée et c’est pourquoi ils ont peint leurs habutations avec la couleur bleu.

5. Pour lutter contre les termites

Certains disent que, en raison des conditions climatiques de Jodhpur, les maisons de la ville sont sujettes aux termites. Puisque le calcaire est facilement disponible autour de Jodhpur, les maisons ont été enduites de chaux, que les termites avaient pour habitude d’endommager. On a découvert que le sulfate de cuivre agit comme un répulsif à termites. Ainsi, les gens ont commencé à ajouter du sulfate de cuivre à la chaux. Les mêmes solutions de cuivre produisent des composés bleus dans certaines conditions, conférant la riche couleur bleue aux maisons. Plus tard, c’est devenu une pratique de les colorer en bleu.

6. L’abondance des plantations d’indigo

Il y a des preuves historiques de la présence de plantations d’indigo à Jodhpur et dans les régions voisines. L’indigo était donc une option bon marché pour colorer les maisons, conférant ainsi à la ville la célèbre couleur bleue. Cette pratique se serait donc naturellement imposée dans le paysage urbain.

Le système de la cour et la gestion du climat

La cour centrale est le cœur de l’habitation traditionnelle de Jodhpur. Elle organise la distribution des différentes pièces, concentre la vie quotidienne et joue un rôle indispensable dans le rafraîchissement de l’air. Les variations de température génèrent un mouvement d’air ascendant, accentué par la hauteur des murs et la configuration resserrée des bâtiments. Certaines maisons disposent d’un bassin ou d’un puits au centre de la cour, accentuant la fraîcheur et favorisant l’évaporation.

Les loggias, balcons en encorbellement et galeries couvertes prolongent les pièces sur la cour, créant des zones tamisées, propices à la détente. Cette architecture de la transition, jouant sur les seuils et les filtres, permet de moduler l’usage des espaces selon les heures du jour et les saisons. Les enduits à la chaux et les sols en terre battue ou en pierre complètent ce dispositif, absorbant l’humidité nocturne.

Expression sociale et organisation urbaine

L’urbanisme de Jodhpur témoigne d’une hiérarchisation spatiale liée aux castes et aux métiers. Les maisons des marchands et des notables ont une richesse de décors sculptés : balustrades en pierre ajourée, portes cloutées, encadrements de fenêtres finement travaillés. À l’inverse, les habitations les plus modestes, bien que plus sobres, reprennent le même principe d’organisation autour d’une cour et bénéficient des mêmes dispositifs bioclimatiques. Les quartiers modestes ont la même organisation.

Le tissu urbain s’organise en quartiers homogènes, dont les ruelles étroites favorisent l’ombre et réduisent la vitesse du vent chargé de sable. Cette densité, loin d’être aléatoire, répond à un impératif de cohésion sociale et de gestion des ressources : puits, temples, marchés et espaces collectifs jalonnent le parcours quotidien des habitants. Chaque quartier conserve ses usages et son esprit communautaire.

Adaptations modernes et conservation du patrimoine

Si la modernisation de Jodhpur a entraîné l’apparition de constructions en béton et l’élargissement de certaines voies, le bâti traditionnel fait l’objet d’initiatives de sauvegarde, portées par des acteurs locaux et des organismes patrimoniaux. De nombreux havelis ont été restaurés pour accueillir des maisons d’hôtes ou des activités culturelles, mettant en valeur la richesse des plafonds peints, des stucs colorés et des boiseries anciennes. Ces restaurations s’appuient sur les techniques traditionnelles : mortiers à la chaux, pigments naturels, taille manuelle de la pierre, choix de menuiseries adaptées au climat.

L’intégration de solutions contemporaines (ventilation mécanique discrète, récupération des eaux de pluie, équipements sanitaires modernes) dans les habitations se fait dans le respect de l’équilibre architectural, afin de préserver la cohérence du paysage urbain. La réglementation locale encadre la transformation des façades et impose le maintien de la teinte bleue dans les secteurs historiques.

Perspectives pour l’architecture vernaculaire de Jodhpur

L’étude du patrimoine bâti de Jodhpur met en lumière une capacité d’adaptation remarquable face à des contraintes climatiques sévères et à la densité urbaine. L’utilisation raisonnée des ressources, la maîtrise des dispositifs de rafraîchissement passif et la valorisation des savoir-faire artisanaux constituent un socle pertinent pour les démarches architecturales contemporaines. De nombreux architectes s’inspirent aujourd’hui des principes de ventilation naturelle, de l’utilisation de la cour ou de l’emploi de matériaux locaux pour concevoir des bâtiments sobres et confortables, en phase avec les enjeux actuels.

En définitive, Jodhpur offre un exemple abouti d’architecture vernaculaire, où chaque choix constructif répond à un contexte précis et à des besoins concrets. Le maintien du patrimoine, appuyé par la transmission des techniques, participe à la vitalité de la ville et à la qualité de son cadre de vie.