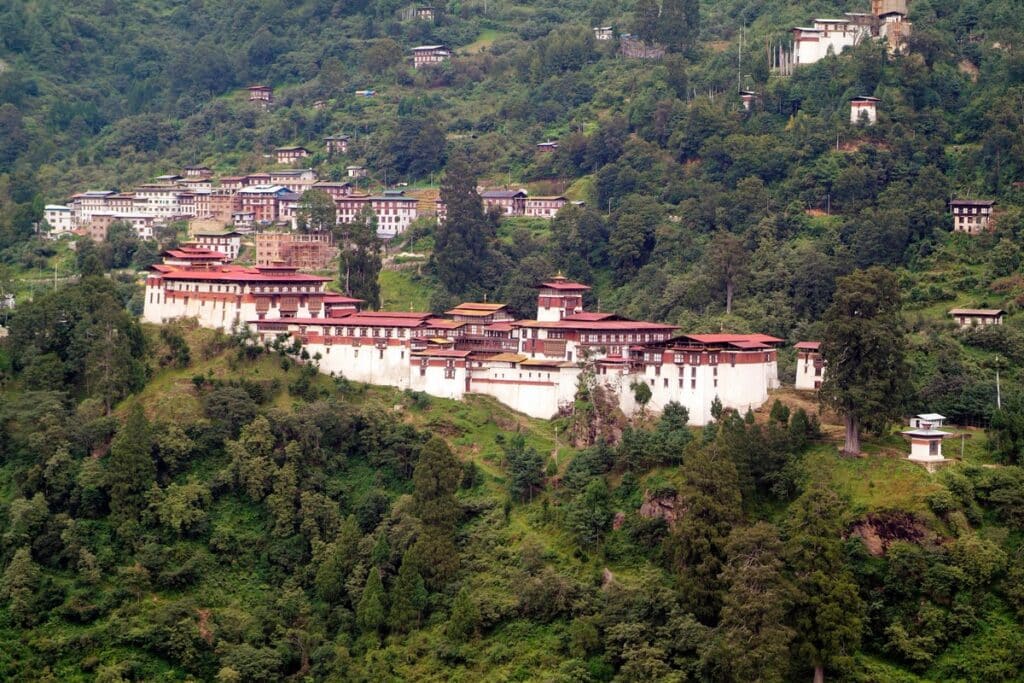

Perché sur un éperon rocheux dominant un profond ravin du centre du Bhoutan, le Trongsa Dzong (également orthographié Choekhor Rabdentse dzong ou Trongsa Chökhor Rabtentse Dzong) est souvent considéré comme le plus imposant dzong du Bhoutan. Construit à partir de 1647 sous l’autorité de Chögyal Minjur Tenpa, gouverneur de l’ouest nommé par Shabdrung Ngawang Namgyal, il occupe une position stratégique sur l’ancien axe marchand reliant l’est et l’ouest du Bhoutan.

Selon le Tourism Council of Bhutan, le dzong de Trongsa est un chef-d’œuvre d’architecture défensive himalayenne, mais aussi un lieu historique majeur : il fut longtemps le siège du pouvoir administratif d’où chaque roi du Bhoutan devait être nommé Penlop de Trongsa avant de monter sur le trône.

Une implantation pensée pour contrôler le territoire

Le dzong ne se comprend pas hors de son site. Il suit la logique stratégique des forteresses bhoutanaises implantées sur des arêtes rocheuses au-dessus d’un point de passage obligé. Situé à 2 200 mètres d’altitude et étiré sur plus de 400 mètres de long, il domine le ravin de la rivière Mangde Chhu.

Cette implantation permettait :

- une surveillance visuelle sur plusieurs kilomètres.

- un contrôle des routes commerciales.

- une protection naturelle grâce à la pente très abrupte.

- un système défensif passif limitant l’accès à un seul point d’entrée.

Architecture et composition : une citadelle en gradins

Le plan du dzong est irrégulier et épousant le relief. L’organisation générale repose sur des terrasses successives reliées par un enchaînement de couloirs labyrinthiques, escaliers et cours imbriquées.

Selon les Bhutan Architectural Guidelines, un dzong se caractérise par une double fonction : religieuse et administrative. Celui de Trongsa en est un modèle abouti, structuré en :

- une enceinte défensive aux murs épais en pisé et pierre.

- plus de 25 lhakhangs (temples) répartis dans les cours intérieures.

- des tours défensives et un utsé (donjon central).

- des galeries de circulation en encorbellement bois.

- des toitures en lames de bois couvertes de tôles vernies, avec logements de moines et bureaux.

Matériaux et techniques vernaculaires

La construction reprend les procédés bhoutanais traditionnels :

- murs porteurs en maçonnerie mixte (schiste local) et pisé, épaisseur ~80 à 120 cm.

- chaînages horizontaux en bois insérés dans l’épaisseur du mur pour absorber les mouvements sismiques. Ils stabilisent l’édifice sans le rigidifier excessivement.

- encorbellements en bois sculpté supportant les galeries.

- charpentes assemblées sans clous (embrèvements traditionnels).

- enduits à la chaux et argile teintés d’oxydes naturels.

Ces dispositifs contribuent à la résilience sismique, essentielle dans cette région située sur la zone de collision Inde-Asie (source : National Centre for Hydrology & Meteorology, Bhutan).

Ornementation : un vocabulaire symbolique codifié

Comme l’ensemble des grands dzongs, Trongsa respecte les règles esthétiques fixées par la tradition :

- rabsel : fenêtres ornementées à balustre, aux encadrements peints.

- corniches moulurées en bois polychrome formant un bandeau graphique.

- console sculptée (kachen) disposée sous les galeries.

- motifs religieux (lotus, dorje, nœud sans fin) signifiant protection spirituelle.

- colorimétrie codifiée : ocre rouge, blanc minéral, noir autour des fenêtres.

Selon l’historienne Françoise Pommaret, ces éléments participent autant à la représentation du pouvoir religieux qu’à la transmission visuelle d’un ordre cosmologique bouddhique.

Organisation interne : hiérarchie des espaces

Le plan exprime une hiérarchie claire :

- espaces religieux (Lhakhang Yülley Chöesum, temple fondamental du dzong).

- secteurs résidentiels pour les moines (dratshang).

- bâtiments administratifs (bureau du gouverneur, salles de réception).

- cours de parade servant aux rassemblements officiels.

- zones de service (approvisionnement, cuisines, entrepôts), souvent en partie basse.

Cette organisation relie pratique religieuse, gouvernance et vie communautaire dans un ensemble fonctionnel cohérent, typique du dual system of governance instauré au XVIIe siècle au Bhoutan.

Fortification et défense passive

L’architecture défensive du dzong repose davantage sur la dissuasion et le contrôle progressif des accès que sur la militarisation au sens classique. Plutôt que d’afficher une puissance guerrière, elle cherche à empêcher l’intrusion en exploitant la topographie, la hauteur et la complexité du parcours d’entrée.

Le bâtiment fonctionne comme un dispositif de protection passive : il ralentit l’assaillant, limite ses possibilités de mouvement et le prive d’un accès direct aux zones stratégiques.

- passage d’entrée unique en chicane.

- meurtrières verticales pour l’archerie.

- retranchements successifs.

- tour de garde Ta Dzong (auj. musée régional), en position dominante au nord.

Les fortifications ne sont pas ostentatoires, mais fonctionnelles, intégrées à la volumétrie générale.

Restaurations et conservation patrimoniale

Le dzong de Trongsa a fait l’objet d’un programme de restauration majeur entre 2002 et 2004, financé par le gouvernement du Bhoutan et soutenu par l’Autriche. Les travaux ont respecté :

- la conservation des matériaux vernaculaires.

- la transmission des savoir-faire artisanaux.

- la remise en état des structures parasismiques traditionnelles.

- la mise à niveau aéraulique pour protéger les enduits.

Les travaux ont été documentés par le Division for Conservation of Heritage Sites (DCHS), garant de l’authenticité architecturale. Elle a assuré le respect strict des méthodes traditionnelles.

Un modèle architectural et une référence historique

Aujourd’hui encore, Trongsa demeure une référence pour l’architecture publique bhoutanaise. Sa composition a inspiré des bâtiments institutionnels récents, qui reprennent :

- le vocabulaire ornemental vernaculaire.

- les proportions verticales maîtrisées.

- la hiérarchie façade/toiture.

- la symbolique religieuse dans l’architecture civile.

Le dzong de Trongsa ne tient pas que de la forteresse historique ; il exprime une architecture politique et spirituelle qui articule le territoire, le pouvoir et la tradition religieuse. Par son implantation, ses choix constructifs, son ordonnancement rituel et administratif, il est l’un des exemples les plus aboutis de l’architecture dzong au Bhoutan, héritée du XVIIe siècle mais restaurée dans le respect des pratiques. C’est un repère identitaire majeur et un modèle de conservation patrimoniale en contexte himalayen.