Vous arrivez en Basse-Casamance, au sud du Sénégal. La mangrove se faufile entre les rizières. Les villages apparaissent derrière des palmiers rônier. Au cœur de ces villages, une maison surprend dès le premier regard : la case à impluvium. Le toit s’incline vers l’intérieur, comme une corolle. L’eau de pluie glisse vers une cour centrale. Le plan est rond, fermé, protecteur. Cela fonctionne depuis des générations.

On parle ici d’architecture du quotidien. Des maisons vernaculaires pensées pour la pluie, la chaleur, le vent, la vie familiale, les récoltes. Vous lisez peut-être ces lignes pour préparer un voyage, un projet pédagogique, ou par curiosité. Vous allez voir : la logique est simple, le résultat, très ingénieux.

D’où vient la case à impluvium ?

Elle est associée aux peuples diolas (ou joola) de la Basse-Casamance. On la rencontre dans des villages connus comme Enampore ou Mlomp, mais pas seulement. Le principe a circulé d’un terroir à l’autre, avec des variantes. Le mot « impluvium » vient du vocabulaire des architectes, emprunté au latin. Ici, il décrit une idée locale : capter la pluie au centre de la maison pour l’usage du foyer.

Vous entendrez parfois qu’il s’agit d’une « invention ancienne ». C’est vrai, mais la maison n’est pas figée. Elle a évolué avec les matériaux, l’accès à la tôle, les besoins des familles, l’école, le commerce. Le plan général, lui, a tenu bon : cercle protecteur, cour centrale, pentes de toit vers l’intérieur.

Un plan clair, au service du quotidien

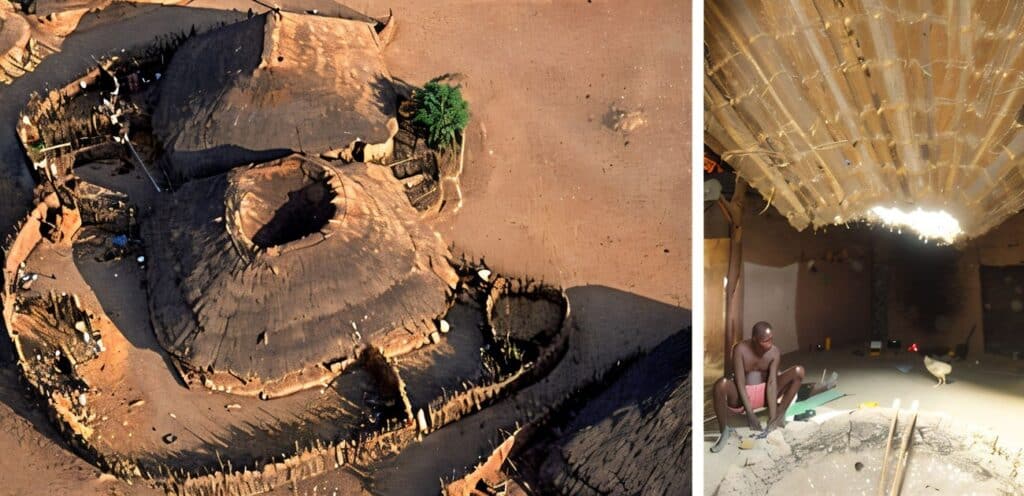

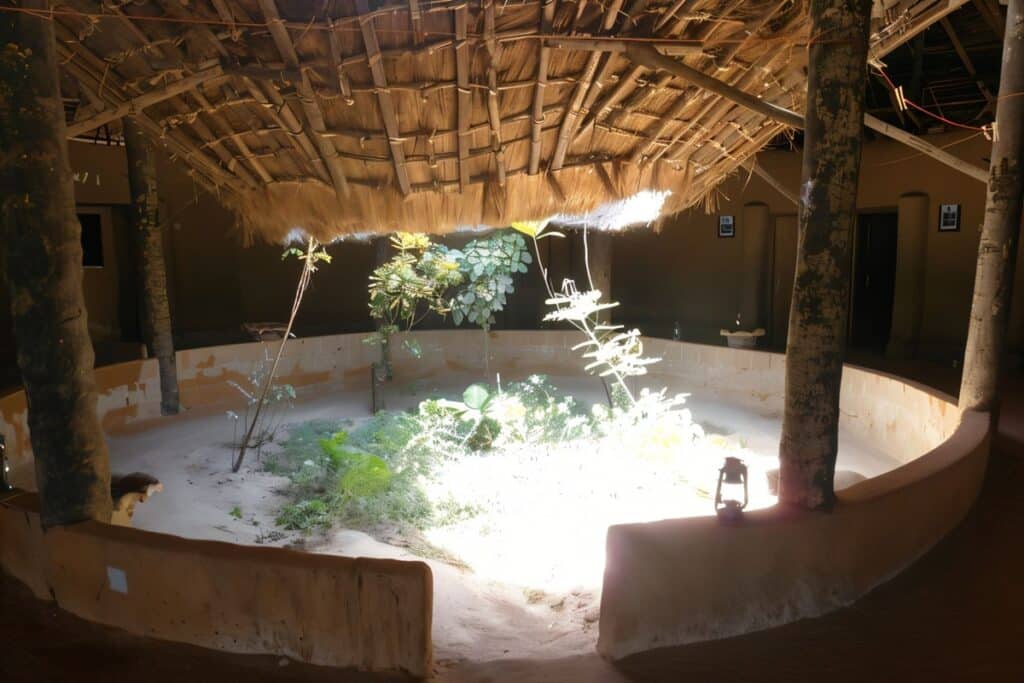

Imaginez un anneau de pièces fermées autour d’une cour. L’entrée est basse et profonde. Elle contrôle le passage et garde la fraîcheur. La cour sert de cuisine, d’atelier, d’aire de jeux, de lieu de palabres. Quand il pleut, on se tient sous l’égout intérieur. L’eau ruisselle vers une zone maçonnée ou un bassin. Elle peut être stockée dans des jarres. En saison sèche, la cour devient un puits de lumière et un espace de séchage pour le riz, les arachides, le piment. C’est le cœur de la maison à impluvium de Casamance.

Les pièces périphériques ont chacune leur fonction : chambre des parents, espace pour les enfants, réserve de céréales, lieu rituel, coin pour l’outillage. Le plan circulaire donne une circulation simple : tout se rejoint par la cour. Vous savez toujours où sont les vôtres, sans perdre d’intimité. Cette organisation limite aussi les ouvertures sur l’extérieur, donc les pertes de fraîcheur et les intrusions d’animaux.

Matériaux : le bon sens local

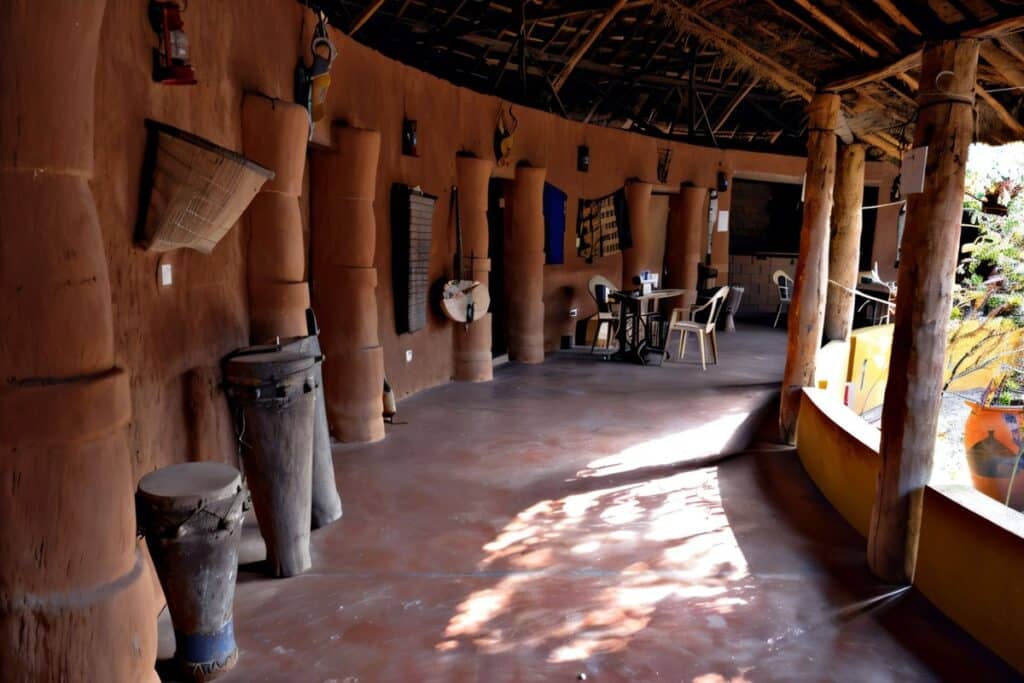

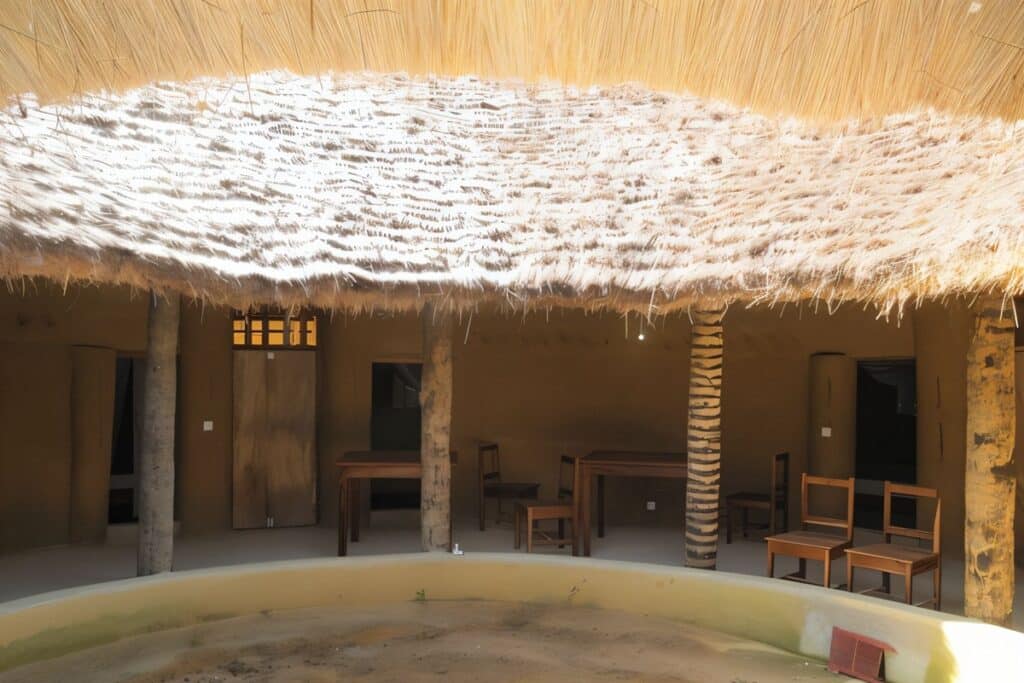

La base est en terre crue : construction en banco (de l’argile mélangée à de la paille, parfois des blocs de latérite. Le bois vient du rônier ou d’autres essences locales. Des ligatures en fibres végétales solidarisent la charpente de la bâtisse. La toiture est traditionnellement en chaume (palmier, herbes hautes), même si la tôle a gagné du terrain ces dernières décennies. Beaucoup de familles combinent : tôle pour la durabilité, chaume pour le confort thermique, selon les moyens et la disponibilité du matériau.

La terre crue régule l’humidité et la chaleur. Elle garde la fraîcheur le jour et relâche lentement la chaleur la nuit. La fumée des foyers, en s’échappant vers l’impluvium, « tanne » le chaume : les suies repoussent certains insectes et renforcent les fibres. Chaque choix répond à un besoin, ou à une contrainte.

L’impluvium travaille avec la pluie

En Casamance, l’hivernage apporte des pluies soutenues. Orienter toutes les pentes vers l’intérieur évite les ruissellements agressifs sur les façades. L’eau est réunie au centre, loin des soubassements. L’érosion diminue. Vous protégez la base des murs, là où la terre crue est la plus fragile. Et vous créez une ressource d’eau disponible pour la cuisine, la lessive, les tâches du quotidien, parfois un arrosage.

Cette collecte demande de l’entretien. Le bassin, quand il existe, doit être curé. Les conduits, dégagés. Le chaume, repris régulièrement. Mais cet effort a un retour immédiat : une maison qui supporte la saison des pluies, qui tient debout, qui rend service. Sans ces gestes, l’eau stagne et les murs s’abîment vite. L’entretien rythme la vie du foyer. Chaque saison rappelle ce qu’il faut réparer ou renforcer.

- Débroussaillage autour de la maison pour éviter l’humidité

- Curage du bassin après chaque hivernage

- Remplacement des bottes de chaume usées

- Réfection des enduits en terre sur les zones fragiles

- Vérification des ligatures en bois ou en fibres

Climat : fraîcheur, ombre, ventilation

La case à impluvium gère la chaleur avec des moyens de base. Le cercle offre peu de façade exposée au soleil rasant. Le débord du toit crée une ombre continue sur la cour. L’air entre par l’ouverture d’accès, se réchauffe dans la cour, monte, puis s’échappe par le vide au sommet. C’est un tirage doux, permanent. Vous le sentez sans y penser : pas de couloirs, pas de coins morts, l’air tourne.

Le soir, les murs en terre gardent une douceur agréable. Et quand une averse arrive, on se décale sous l’égout. On continue de parler, de cuisiner, de réparer un outil. La maison n’arrête pas de vivre parce qu’il pleut. Elle s’adapte en quelques pas. C’est une architecture qui suit le rythme des saisons.

Vie sociale : une maison qui rassemble

La cour n’est pas qu’un dispositif climatique. C’est un espace relationnel. On s’y réunit, on y règle des affaires familiales, on y transmet des savoirs. La place de chacun se lit dans la répartition des pièces et dans l’usage des seuils. L’entrée marque le respect : on baisse la tête, on passe, on s’annonce. Les enfants y apprennent les gestes du feu, la préparation du riz, le tressage ou le pilage.

Dans certaines familles de Casamance, la case à impluvium accueille plusieurs ménages liés. Chacun garde une chambre, des réserves, des objets rituels. La cour coalise ces vies parallèles. Elle absorbe les saisons : moissons, fêtes, passages. Un guide local me disait un jour : « Quand la cour est vide, c’est que tout va bien ; quand elle est pleine, c’est que tout va bien aussi. » Tout tient dans cette souplesse.

Variantes et voisinages

Toutes les cases à impluvium ne se ressemblent pas. Certaines sont plus ouvertes, d’autres compactes. Les diamètres varient. Les entrées peuvent être droites ou coudées. Le chaume peut être très épais, ou mêlé à des plaques de tôle selon les moyens et les pluies de l’année. À Mlomp, on voit aussi des maisons à étage en bois de rônier, autre tradition locale. Cela signifie une chose : l’architecture vernaculaire réagit à la main-d’œuvre disponible, à la présence d’un charpentier, à la saison, au projet de la famille.

Ce que cette maison apprend aux architectes

Vous travaillez la construction, l’urbanisme, la résilience ? Cette maison donne des pistes : capter et stocker l’eau au plus près de l’usage, protéger les soubassements, limiter les façades ouvertes au soleil, créer une ombre habitée, favoriser une ventilation douce, penser la maison comme une petite « infrastructure » qui rend des services. Rien de coûteux ; beaucoup de soin, beaucoup d’observation.

Des écoles d’architecture africaines et européennes utilisent la case à impluvium comme étude de cas sur la gestion passive de l’eau et de l’air. Des chantiers participatifs s’en inspirent : toitures à pente intérieure pour des cuisines collectives, patios de quartier, dispositifs d’ombre dans les marchés. Ce n’est pas copier un style ; c’est reprendre une logique qui a fait ses preuves dans un climat humide et chaud.

Défis actuels : matériaux, transmission, tourisme

La tôle se répand, car elle coûte moins cher et demande moins d’entretien à court terme. Mais elle chauffe, et fait du bruit sous l’averse. Le chaume devient plus rare : pression sur les palmeraies, temps de coupe, savoir-faire moins partagé. Les mortiers ciment plaisent pour leur « solidité » perçue, puis fissurent si les fondations n’ont pas suivi. Cela ne veut pas dire qu’il faut refuser toute modernité. Cela veut dire : choisir en connaissance de cause, garder ce qui performe dans ce climat, corriger ce qui pose problème.

Le tourisme apporte des revenus dans des campements villageois qui réhabilitent des cases à impluvium. Cela crée de la fierté, du travail, mais également de l’usure et des attentes.

L’équilibre se trouve quand les habitants pilotent eux-mêmes les chantiers, les visites, l’entretien, avec des revenus qui restent au village. Vous pouvez y veiller lors d’un séjour : dormir dans un campement géré localement, rémunérer un guide de la communauté, respecter les espaces privés.

Construire ou restaurer : des gestes à préserver

La réussite tient à des détails : un bon soubassement drainant, un chaume bien serré, un angle de pente suffisant pour l’écoulement, des liens solides sur la charpente, des enduits entretenus chaque année. Un artisan diola reconnaît la qualité d’un coup d’œil : absence de jour entre les bottes de chaume, égout régulier, feu maîtrisé pour ne pas noircir inutilement, jarres rangées à l’abri des projections.

La restauration n’est pas un événement, c’est un rythme. On refait un pan de toit avant la saison des pluies. On remet de l’enduit là où un trou s’est formé suite à de grosses pluies. On curie le bassin après l’hivernage. Ce cycle maintient la maison à impluvium en forme. Quand il se rompt, l’eau s’infiltre, la base gonfle, l’enduit se décolle. Et le rattrapage coûte cher, en argent comme en énergie.

Une maison qui raconte la pluie

La beauté de la case à impluvium de Casamance tient à un fait simple : elle place la pluie au centre de la vie. On s’y abrite, on y rit, on y discute, on y cuisine, tout en écoutant l’averse tomber dans la cour. Des anciens aiment dire que l’on connaît la saison au son de l’eau sur le chaume. Quand le bruit se fait lourd et régulier, le riz peut espérer. Quand il tape court et sec, la terre attend encore.

Cette attention à l’eau a une portée très actuelle. Dans beaucoup de régions, gérer l’eau de pluie devient un enjeu urbain et rural. Ici, la maison a déjà une réponse : ralentir, collecter, utiliser. Pas besoin d’énormes ouvrages pour que la vie quotidienne gagne en confort et en sécurité.

Où voir ces cases à impluvium ?

Vous pouvez visiter des cases à impluvium avec un guide local à Enampore, à Oussouye et dans des villages voisins. Demandez toujours l’accord avant d’entrer dans une cour. Retirez les chaussures si on vous le suggère. Évitez les photos dans les pièces privées. Écoutez les explications : chaque famille a sa manière d’organiser l’espace, ses histoires, ses raisons. Et si l’on vous propose de partager un plat de riz au poisson, dites oui. Vous comprendrez mieux la maison, car elle se vit autant qu’elle se regarde.

Dans toute la Casamance, on trouve ces impressionnants bâtiments de boue avec leurs toits de chaume (parfois en tôle). Ils ont un système unique pour attraper l’eau de pluie. Les pièces sont construites en cercle avec un patio rond et vide au milieu. Cela crée également un tunnel de lumière atteignant le centre du bâtiment. L’eau de pluie ne tombe pas directement dans un puits, elle est recueillie dans un plateau au centre du bâtiment. De là, l’eau s’écoule par un trou dans la citerne souterraine.

Il existe de nombreuses cases à impluvium stupéfiantes en Casamance : des maisons traditionnelles encore habitées par des familles, des maisons traditionnelles converties en lodges (comme dans Enampor) et des cases à impluvium nouvellement construites qui fonctionnent également comme lodges (comme le campement Aljowe à Oussouye et le campement à Seleki) . Un exemple magnifique est la case à impluvium du centre des arts dirigé par l’Alliance franco-sénégalaise à Ziguinchor.

Ce que la case à impluvium nous apprend

Vous n’habitez pas en Casamance, vous n’allez pas bâtir une case circulaire. Mais vous pouvez retenir trois idées utiles : penser l’ombre comme une pièce, traiter la pluie comme une ressource, et garder un cœur de maison où l’on se retrouve. Ce sont des principes qui traversent les climats et les époques. Ils ne demandent pas forcément un budget élevé. Ils demandent de la cohérence.

Si vous êtes architecte ou artisan, vous pouvez pousser plus loin : maquettes, essais d’enduits terre-chaux, toitures à pente intérieure pour des patios d’école, calculs de ventilation naturelle. Et si vous êtes enseignant, un atelier sur l’impluvium avec des enfants fonctionne bien : une bassine, un cône en papier, quelques gobelets pour mesurer l’eau récoltée. On comprend vite, on retient longtemps.

Pourquoi cet héritage compte ?

La case à impluvium n’est pas un objet de musée. Elle abrite des familles, des rituels, des récoltes. C’est une manière de faire face à la pluie et à la chaleur, sans climatisation. Elle montre qu’une maison peut régler plusieurs problèmes à la fois : confort, eau, sécurité, sociabilité. Et qu’une communauté peut maintenir ce savoir grâce à des gestes réguliers, des saisons, des mains qui apprennent.

Vous n’avez pas besoin d’aimer l’architecture pour être touché par cette intelligence pratique. Il suffit d’entrer, de lever les yeux vers l’ouverture du toit, et d’écouter. Le reste se comprend tout seul.

Vous savez désormais comment cette maison capte la pluie, protège les murs, rafraîchit l’air et rassemble les siens. C’est une leçon de sobriété et de soin. Et si vous passez par la Casamance, vous verrez : une averse sous un toit d’impluvium, ça s’écoute comme une musique.