Le banco est l’un des matériaux de construction les plus anciens et les plus répandus en Afrique de l’Ouest. Composé principalement de terre crue, il est travaillé selon des techniques transmises depuis des siècles et adaptées aux conditions climatiques locales. Ce matériau, encore employé aujourd’hui dans de nombreuses régions rurales et parfois en milieu urbain, est un élément central de l’architecture vernaculaire ouest-africaine. Il se décline en plusieurs variantes selon les régions et les savoir-faire.

Composition et préparation du banco

Le banco est obtenu à partir d’un mélange de terre argileuse, d’eau et parfois de fibres végétales (paille, balle de riz, tiges de mil ou de sorgho). L’argile assure la cohésion du mélange, tandis que les fibres limitent la fissuration lors du séchage et améliorent la résistance mécanique.

La préparation se fait à la main ou à l’aide de simples outils. La terre est extraite localement, tamisée pour éliminer les gros débris, puis humidifiée jusqu’à obtenir une pâte homogène. Selon les usages et la technique choisie, le banco peut être moulé sous forme de briques crues ou directement façonné sur place pour former les murs. Cette étape conditionne la solidité et la durabilité de la construction.

Techniques de mise en œuvre

Il existe plusieurs méthodes pour construire en banco, chacune répondant à des besoins spécifiques et à des traditions locales. Elles varient selon le climat, les ressources et l’organisation sociale.

Les briques moulées

Cette technique consiste à couler le mélange de terre et d’eau dans des moules en bois. Les briques sont ensuite démoulées et laissées à sécher plusieurs jours, voire semaines, au soleil. Ce procédé permet une production en série et une mise en œuvre rapide une fois le matériau sec.

L’adobe façonné directement

Dans certaines régions, les murs sont montés en posant directement des blocs de terre façonnés à la main, sans passer par un moulage préalable. Cette méthode d’architecture en adobe demande un peu plus de temps à mettre en œuvre, mais offre des murs d’un seul tenant, plus homogènes.

La technique du pisé

Moins répandue en Afrique de l’Ouest que dans d’autres régions du monde, cette autre technique consiste à compacter le mélange de terre humide dans un coffrage, couche par couche. Le résultat est un mur dense et très solide, apprécié dans les zones où les pluies sont plus intenses.

Propriétés thermiques et avantages

Le banco possède une forte inertie thermique : il absorbe la chaleur pendant la journée et la restitue lentement la nuit, ce qui contribue à maintenir une température intérieure plus stable. Cette propriété est très bien adaptée aux zones sahéliennes et soudaniennes, où l’amplitude thermique entre le jour et la nuit est importante. En outre, le banco est disponible localement, peu coûteux, recyclable et demande peu d’énergie pour sa fabrication, ce qui en fait un matériau durable au sens environnemental.

Zones géographiques et peuples utilisateurs

Le banco est utilisé dans une large partie de l’Afrique de l’Ouest, avec des variantes locales selon les ressources disponibles et les traditions constructives. Voici ces zones géographiques :

- Mali : très présent dans les régions de Mopti, Tombouctou et Djenné, où il est employé pour édifier des habitations de terre, mais également des bâtiments monumentaux comme la Grande Mosquée de Djenné, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

- Burkina Faso : utilisé dans les villages gourmantché, mossi et lobi. Les habitations peuvent être circulaires ou rectangulaires, souvent surmontées de toits plats ou coniques en chaume.

- Niger : les Haoussas, Zarmas et Songhaïs emploient le banco pour des maisons aux murs épais, parfois enduits d’un crépi à base de terre plus fine pour améliorer la résistance aux intempéries.

- Côte d’Ivoire : présent dans les zones sahéliennes du Nord, notamment chez les Sénoufos, Malinkés et Lobi. Les maisons en banco y sont généralement groupées en concessions.

- Sénégal et Mauritanie : dans les zones sahéliennes, le banco est encore employé pour des maisons basses, avec des ouvertures réduites afin de limiter la pénétration de la chaleur.

- Ghana, Bénin et Togo : utilisé dans certaines zones rurales, notamment chez les peuples Dagombas et Tambermas (Batammariba), connus pour leurs maisons-tours Tata Somba.

Exemples de villes et villages emblématiques

Certaines localités sont particulièrement connues pour leur architecture en banco :

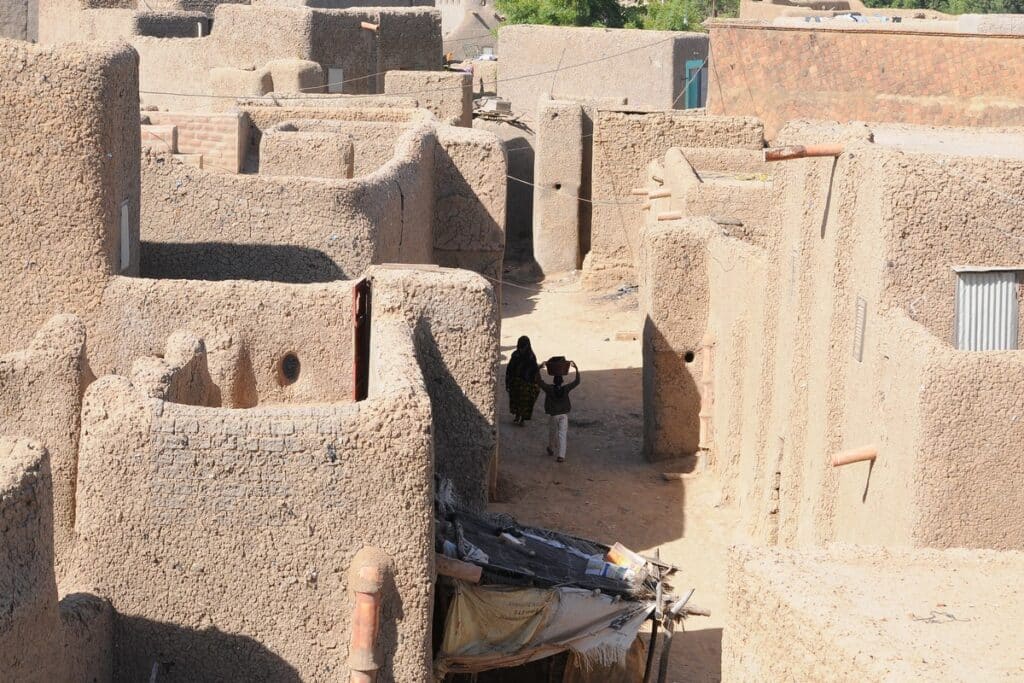

- Djenné (Mali) : réputée pour ses édifices monumentaux en terre crue, dont la mosquée et de nombreuses maisons à façade sculptée (en photographie ci-dessous)

- Tiébélé (Burkina Faso) : les maisons décorées de Tiébélé aux motifs géométriques sont un village Kasséna, elles sont construites en banco et enduites de pigments naturels.

- Agadogbo et Koutammakou (Togo/Bénin) : territoire des Batammariba, inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour ses habitats en banco à plan circulaire et toiture terrasse.

- Ayorou (Niger) : ville fluviale où l’on trouve encore des maisons en banco aux formes arrondies.

Limitations et entretien

Malgré ses qualités, le banco présente une extrême sensibilité à l’eau. Les pluies intenses peuvent éroder les murs si ceux-ci ne sont pas protégés par un enduit ou par de larges débords de toiture. C’est pourquoi dans de nombreuses régions, les habitations en banco sont recouvertes d’un crépi à base de terre fine parfois mélangée à de la bouse de vache, qui améliore l’imperméabilité.

L’entretien régulier est indispensable : après la saison des pluies, il est fréquent de réparer les fissures et de renouveler l’enduit. Ce travail, souvent collectif, participe à la transmission des savoir-faire.

Évolutions contemporaines

Aujourd’hui, dans certaines zones urbaines, le banco tend à être remplacé par les parpaings de ciment, jugés plus rapides à mettre en œuvre et plus résistants à la pluie. Cependant, plusieurs architectes et associations s’efforcent de revaloriser le matériau, en l’associant à des techniques modernes : adjonction de stabilisants (ciment, chaux) pour améliorer la durabilité, intégration de structures porteuses en bois ou en métal, et conception de toitures adaptées pour limiter l’impact des intempéries.

Un patrimoine architectural préservé

Le banco est un témoin des cultures et des modes de vie ouest-africains. Sa mise en œuvre demande une connaissance fine de la terre, du climat et des usages locaux. Dans les villages où il est encore employé, il participe à l’identité du paysage bâti et au maintien de savoir-faire traditionnels.

En valorisant ce matériau, les communautés locales préservent un héritage technique et esthétique qui s’est formé au fil des siècles. Le banco est un pilier de l’architecture rurale ouest-africaine, et offre des pistes de réflexion pour une construction adaptée au climat et respectueuse de l’environnement.