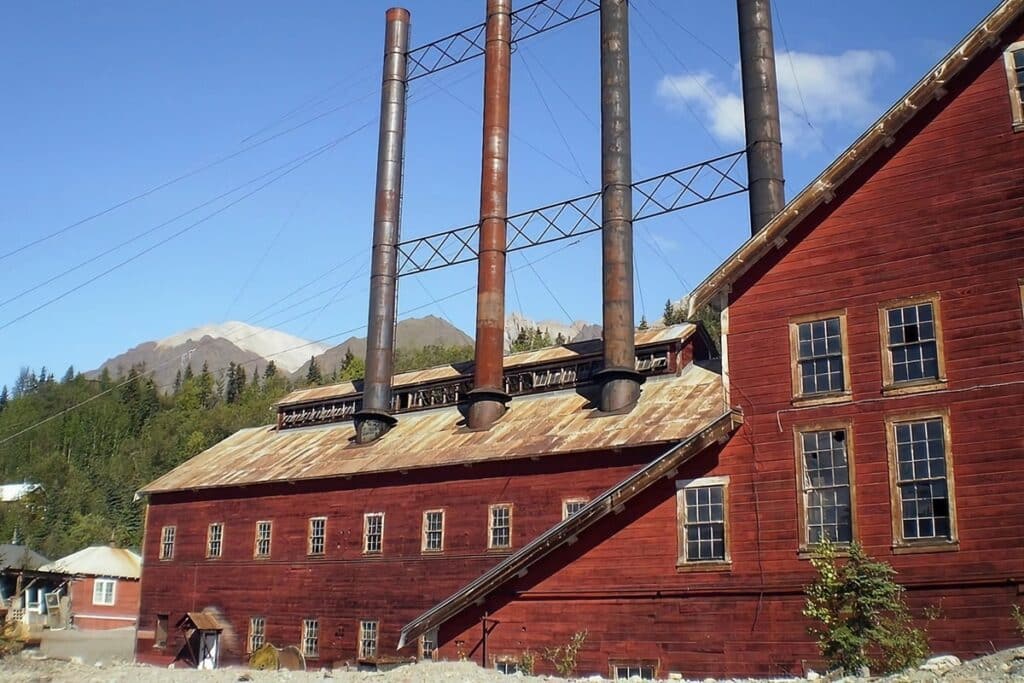

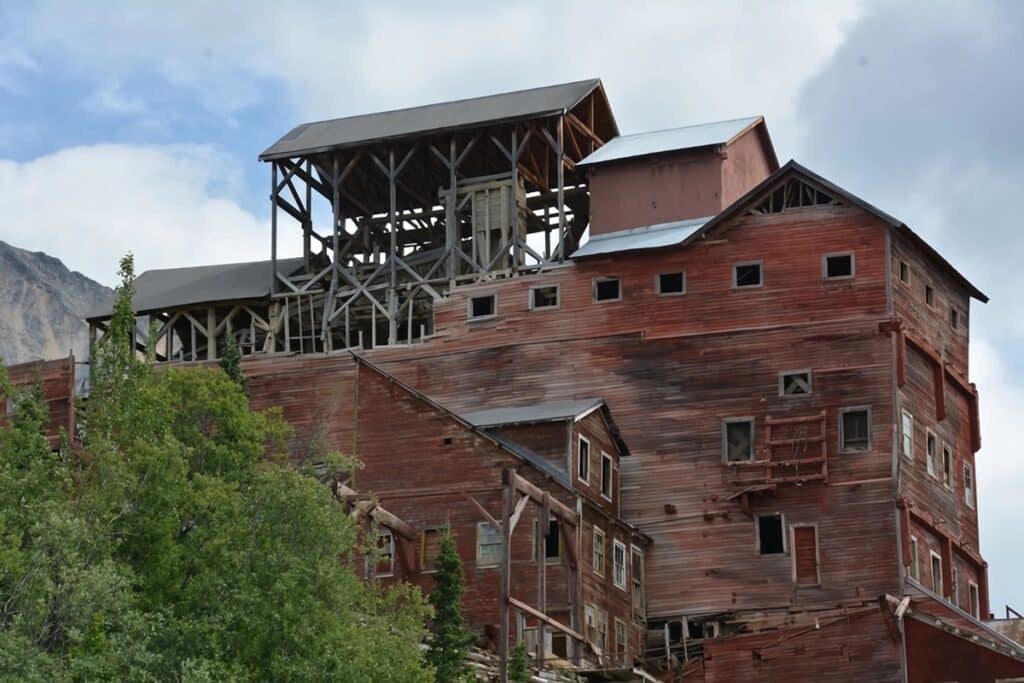

En Alaska, les paysages sont bruts, les montagnes imposantes, les forêts épaisses. Et au milieu de cette nature presque intacte, Kennicott apparaît comme un vestige immobile. Ce village, autrefois plein de bruit et de poussière, vit aujourd’hui au rythme du vent. Vous y verrez des bâtiments en bois rouge, perchés à flanc de montagne, des structures métalliques rouillées, des fenêtres vides comme des regards figés. Ce lieu semble figé dans le temps, mais il raconte une histoire très concrète. Celle d’une ruée vers le cuivre, de fortunes construites à la pelle, puis abandonnées aussi vite qu’elles sont arrivées.

Où se trouve Kennicott ?

Kennicott se situe dans le parc national de Wrangell-St. Elias, au sud-est de l’Alaska. Pour y accéder, il faut rouler sur une piste longue de plus de 90 kilomètres. Le voyage n’est pas une simple balade. C’est un trajet qui demande patience et détermination. Et cela prépare très bien à l’ambiance du site.

La région est montagneuse, froide et isolée. Rien ici n’a été pensé pour la facilité. Pourtant, en 1900, on y découvre l’un des plus riches filons de cuivre des États-Unis. Ce filon attire des investisseurs, des ingénieurs, des ouvriers et des familles entières. En moins de dix ans, une ville sort de terre. On l’appelle Kennicott, du nom de Robert Kennicott, un explorateur et naturaliste du XIXe siècle.

Pourquoi ce village a-t-il été construit ?

Kennicott naît d’un besoin industriel. Le cuivre, en forte demande pour les lignes électriques, les moteurs et les télécommunications, devient un métal stratégique. Le gisement découvert est d’une pureté rare. Le taux de cuivre dans le minerai dépasse les 70 %, ce qui est exceptionnel.

La compagnie Kennecott Copper Corporation (avec un ‘e’ ajouté à son nom par erreur) voit alors le jour. Elle finance la construction de mines, de bâtiments, de logements, et même d’un hôpital. Elle fait également bâtir une ligne de chemin de fer de près de 300 kilomètres de long pour relier le village de Kennicott au port de Cordova. L’objectif : acheminer rapidement le cuivre extrait.

À quoi ressemblait la vie à Kennicott ?

La ville n’était pas immense, mais elle était bien organisée. On y trouvait :

- des dortoirs pour les mineurs célibataires,

- des maisons pour les ingénieurs et leurs familles,

- un hôpital moderne pour l’époque,

- une école, une église, une épicerie,

- et plusieurs bâtiments techniques pour traiter le minerai.

La ville tournait 24 heures sur 24. Les travailleurs se relayaient jour et nuit pour extraire et broyer le minerai. La gravité aidait : les installations étaient disposées en cascade, sur la pente de la montagne. Le minerai descendait naturellement à travers les différents bâtiments.

La vie à Kennicott était rude. Les hivers étaient longs et glacials, les conditions de travail dangereuses. Les mineurs, souvent jeunes et célibataires, vivaient sous tension. Mais les salaires étaient bons, les repas chauds, et la ville offrait un certain confort. On y organisait même des bals et des soirées cinéma.

Pourquoi a-t-elle été abandonnée ?

De 1911 à 1938, une valeur de près de 200 millions de dollars de cuivre a été traitée. Au sommet de l’opération, environ 300 personnes travaillaient dans la ville et 200-300 vivaient dans les mines en haut de la montagne. En 1938, tout s’arrête. Le filon s’épuise, et les coûts d’extraction explosent. Le cuivre devient moins rentable, surtout avec la Grande Dépression. La compagnie plie bagage. Elle laisse derrière elle les bâtiments, les machines, les rails… et un silence massif. Les derniers habitants partent en quelques jours. On raconte que certains ont laissé des objets personnels, pensant revenir. Mais personne n’est revenu. Le chemin de fer cesse de fonctionner. Et Kennicott devient un village fantôme.

À la fin des années 1960, on a tenté de reprendre l’exploitation minière, mais le coût élevé du transport n’était pas rentable. Vers la même époque, l’entreprise avec les droits fonciers a ordonné la destruction de la ville pour se débarrasser de la responsabilité pour les accidents potentiels. Quelques structures ont été détruites, mais le travail n’a jamais été terminé et la plupart de la ville a été laissée debout.

Que reste-t-il aujourd’hui ?

Malgré les décennies d’abandon, une grande partie des structures a survécu. Le climat sec de l’Alaska a ralenti la dégradation. Plusieurs bâtiments en bois sont encore debout. Les machines, même rouillées, sont visibles. Parmi les vestiges les plus impressionnants de ville minière de Kennicott :

- le concentrateur de minerai, haut de 14 étages,

- les ateliers de réparation, avec leurs outils figés sur les établis,

- les maisons des ingénieurs, aujourd’hui partiellement restaurées,

- les rails du chemin de fer, envahis par la végétation.

Un site classé et protégé

Depuis 1986, Kennicott fait partie du patrimoine protégé du parc national de Wrangell-St. Elias. Le National Park Service a repris les lieux. Il a lancé des travaux de sécurisation et de restauration.

Certaines structures ont été consolidées pour éviter leur effondrement. D’autres ont été laissées telles quelles, dans leur état d’origine. Les visiteurs peuvent aujourd’hui circuler librement à travers le village, avec ou sans guide. Plusieurs panneaux explicatifs détaillent l’histoire industrielle du site.

Cette démarche vise à transmettre une mémoire, mais sans artificialité. Kennicott n’a pas été transformée en attraction touristique. Elle garde sa gravité, son silence, ses angles brisés. On y ressent encore l’odeur du bois, le bruit du métal, l’écho du travail. La grande usine en bois de 14 étages vaut le détour.

Un témoignage de l’architecture industrielle

Ce qui rend le village minier de Kennicott unique, ce n’est pas seulement son isolement. C’est surtout l’ampleur de son aménagement pour un site aussi difficile d’accès. Construire une usine de cette envergure, à cette altitude, dans un tel climat, relevait carrément du défi technique.

L’architecture des bâtiments répondait à une logique très fonctionnelle. Le concentrateur, par exemple, repose sur un système de gravité. Le minerai y descendait d’un étage à l’autre pour être progressivement purifié. Pas besoin d’électricité pour le transport interne. Les matériaux utilisés étaient adaptés au climat : bois local, renforts métalliques, toits pentus pour la neige. L’assemblage est encore visible, sans parement inutile. L’ensemble évoque une ingéniosité brute, une adaptation rapide, sans fioriture.

Pourquoi visiter Kennicott aujourd’hui ?

Kennicott attire de plus en plus de visiteurs. Pas pour son confort. Mais pour ce que la ville raconte. En marchant entre ses bâtiments, on touche du doigt une époque révolue.

Elle permet de réfléchir à plusieurs choses :

- l’impact de l’industrie sur l’environnement,

- la vitesse avec laquelle une ville peut naître et mourir,

- les limites d’une économie basée sur l’extraction,

- la capacité humaine à bâtir dans l’extrême.

Pour les passionnés d’architecture, c’est aussi une leçon grandeur nature. Ici, chaque clou, chaque planche, chaque poutre parle d’une nécessité. Rien n’est décoratif. Tout répond à une contrainte.

Une reconstruction impossible ?

On a parfois évoqué l’idée de reconstruire certains bâtiments à l’identique. Mais pourquoi le faire ? L’intérêt de Kennicott réside justement dans son authenticité. Dans ce qu’elle montre, sans enjoliver.

La restauration partielle menée par le National Park Service vise à stabiliser, pas à reconstruire. Elle permet d’éviter l’effondrement de certains bâtiments, mais elle respecte le temps qui passe. Ce choix, largement assumé, permet de conserver le lieu comme une archive à un certain instant.

Kennicott ne se visite pas à la légère. Il faut vouloir y aller, accepter le temps de la route, le froid, le silence. Mais une fois sur place, le village montre ce que l’homme est capable de faire… et d’abandonner.

Ce site industriel isolé offre un témoignage direct, brut et sans détour. Il permet de comprendre ce que l’architecture peut faire avec peu de moyens, quand les contraintes sont fortes et les enjeux immédiats. Kennicott n’est pas un simple décor figé. C’est un rappel. Un avertissement. Et un lieu de mémoire.