En Guinée, l’architecture vernaculaire témoigne d’une adaptation millénaire aux conditions climatiques, aux ressources locales et aux modes de vie des communautés rurales. Les huttes traditionnelles, toujours présentes dans de nombreux villages, ne sont pas de simples abris : elles incarnent un savoir-faire transmis de génération en génération. Leurs formes, matériaux et techniques de construction varient selon les régions, ethnies et usages, mais toutes répondent à des contraintes fonctionnelles précises.

Diversité des formes et influences régionales

La Guinée compte plusieurs grandes zones géographiques (maritime, montagneuse, forestière et sahélienne) qui influencent directement la morphologie des habitations.

Dans les zones côtières et humides, les toits sont souvent plus inclinés afin de faciliter l’écoulement rapide des pluies abondantes. En région sahélienne, où les précipitations sont rares mais parfois violentes, les toits coniques et les murs épais protègent contre la chaleur et les vents secs.

Chaque ethnie apporte ses spécificités. Les maisons Peuls des régions pastorales privilégient des formes circulaires légères, faciles à entretenir, les Mandingues, plus sédentaires, bâtissent des constructions aux fondations plus solides et aux murs plus massifs. Dans les zones forestières, certaines communautés intègrent des éléments décoratifs sculptés ou peints, reflétant une dimension culturelle forte.

Matériaux locaux et savoir-faire artisanal

La construction d’une hutte repose principalement sur des ressources naturelles disponibles à proximité.

- Terre crue : mélangée parfois à de la paille hachée ou à des fibres végétales, elle est utilisée pour ériger les murs. Elle assure une bonne inertie thermique à l’intérieur de la maison.

- Bois : sert à confectionner l’ossature du toit et les poteaux porteurs. Les essences locales (rônier ou certaines variétés d’acacias) sont privilégiées pour leur résistance aux insectes et à l’humidité.

- Chaume : issu de graminées ou de feuilles de palmiers, il isole de la chaleur et de la pluie.

- Argile : utilisée comme enduit, elle lisse et protège les parois contre les intempéries.

Ces matériaux, disponibles en abondance, réduisent le coût de construction et permettent des réparations rapides par les habitants eux-mêmes. Ils favorisent aussi l’autonomie des communautés.

Formes architecturales courantes

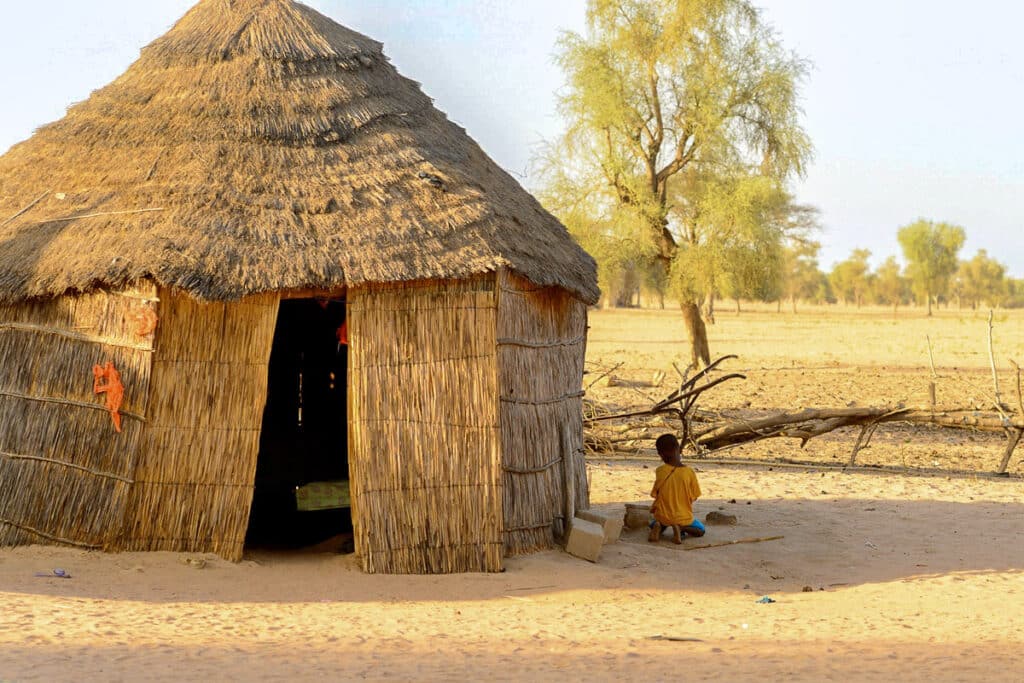

1. La hutte circulaire à toit conique

C’est la forme la plus répandue dans de nombreuses régions rurales de la Guinée. Les murs sont en terre crue ou en torchis, reposant sur une base en pierres ou en terre durcie.

Le toit conique, construit sur une charpente en bois, est recouvert de chaume fixé en couches serrées. Cette structure optimise l’écoulement des eaux de pluie et limite la prise au vent.

2. Les huttes rectangulaires ou carrées

Moins fréquentes, elles sont généralement utilisées pour des fonctions spécifiques, comme les greniers à mil ou certaines habitations collectives. Leur toit peut être à double pente, parfois recouvert de tôle dans les zones où les revenus le permettent. Elles répondent avant tout à des besoins pratiques.

Techniques de construction traditionnelles

L’édification d’une hutte est un travail collectif qui mobilise les habitants du village. La base est tracée pour garantir une géométrie régulière, même pour les structures circulaires. Les murs sont montés progressivement, chaque couche de terre étant laissée à sécher avant de poser la suivante.

Le toit, souvent construit séparément au sol, est ensuite soulevé par plusieurs hommes et fixé sur la structure. Ce procédé permet de mieux travailler et de limiter les risques d’effondrement durant la construction. Les enduits de finition sont appliqués manuellement, parfois avec des outils simples comme des spatules en bois ou en calebasse, et renouvelés chaque année avant la saison des pluies.

Caractéristiques climatiques et confort thermique

La conception des huttes traditionnelles guinéennes est liée aux contraintes environnementales.

- Protection contre la chaleur : les murs épais en terre crue et le chaume du toit isolent.

- Ventilation naturelle : les ouvertures sont réduites pour limiter les pertes thermiques, mais leur positionnement permet une circulation d’air suffisante.

- Résistance aux intempéries : la forme conique des toits favorise l’écoulement de l’eau.

- Adaptation au sol : dans les zones argileuses sujettes au gonflement, les fondations sont renforcées avec de la pierre ou du gravier pour éviter les fissures.

Ces éléments démontrent que, bien avant l’essor des techniques modernes, les bâtisseurs savaient répondre aux besoins de confort et de durabilité avec des moyens simples.

Fonctions sociales et culturelles

Dans certaines ethnies, chaque femme dispose de sa propre hutte pour cuisiner et accueillir ses enfants, tandis que l’homme possède un bâtiment distinct servant de lieu de repos ou de réception. Des huttes plus grandes peuvent être réservées aux réunions communautaires ou aux cérémonies.

Les décorations extérieures, qu’il s’agisse de motifs peints ou d’éléments sculptés, véhiculent parfois un message symbolique, lié à l’identité du propriétaire ou au statut social de la famille.

Évolutions et hybridations récentes

Depuis quelques décennies, l’introduction de matériaux industriels comme la tôle ondulée ou le ciment modifie progressivement l’architecture traditionnelle de la Guinée.

Si ces matériaux apportent une durabilité accrue et nécessitent moins d’entretien, ils changent aussi le confort thermique : la tôle, par exemple, peut rendre l’intérieur étouffant en saison chaude.

Dans de nombreux villages, on observe des constructions hybrides combinant murs en terre et toits en tôle, ou encore des huttes traditionnelles rénovées avec des enduits plus modernes.

Préservation et valorisation du patrimoine bâti

Certaines associations locales et projets de développement encouragent la rénovation des huttes en respectant les matériaux et techniques d’origine, tout en intégrant des améliorations discrètes comme un drainage périphérique ou un renforcement des charpentes.

La documentation de ces méthodes et leur enseignement aux jeunes générations sont des leviers pour maintenir ce patrimoine dans un contexte où les modes de vie évoluent rapidement.

Les huttes traditionnelles en Guinée sont l’expression d’une architecture pragmatique, fonctionnelle et adaptée à son environnement. Chaque détail (choix des matériaux, formes, techniques) répond à un usage précis et à des conditions climatiques locales. Leur maintien et leur valorisation ne relèvent pas uniquement de la nostalgie : elles offrent des solutions constructives durables et sobres en ressources, qui inspirent encore aujourd’hui les architectes engagés dans la conception d’habitats écologiques.

Crédit photos : African Vernacular Architecture Data Base.