Au cœur de la vallée du M’Zab, dans le Sahara algérien, Beni Isguen est une ville fortifiée fondée au XIe siècle par les Ibadites. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un témoignage remarquable de l’urbanisme saharien, de l’adaptation au climat aride et de la cohésion sociale d’une communauté. Beni Isguen ne ressemble à aucune cité du Maghreb, tant par son organisation spatiale que par son mode de vie. Comprendre son architecture et ses spécificités permet de saisir la richesse de l’habitat traditionnel du M’Zab, mais aussi l’ingéniosité d’une société qui a su composer avec un environnement contraignant.

Un contexte historique marqué par l’exil et la solidarité

La fondation de Beni Isguen remonte à la fin du XIe siècle, à une époque où les populations ibadites cherchaient refuge face aux conflits et aux persécutions religieuses qui touchaient le Maghreb central. Animés par le désir de préserver leur autonomie spirituelle et sociale, ces groupes quittent le nord de l’Algérie pour s’installer dans la vallée du M’Zab, un territoire aride mais relativement isolé. Ce choix d’implantation n’est pas anodin : il répond à la nécessité de se protéger des incursions extérieures et d’organiser une communauté à l’abri des influences étrangères.

Dès leur arrivée, les nouveaux habitants conçoivent une cité structurée selon les principes de l’égalitarisme ibadite. La solidarité joue un rôle central dans l’organisation collective. La terre, l’eau et les ressources sont réparties avec équité entre les familles, sous le contrôle du conseil des anciens. Ce mode de gestion favorise la cohésion du groupe et la capacité à faire face aux aléas du désert. L’édification de la ville s’accompagne de la création de remparts et d’un système défensif sophistiqué.

Au fil des siècles, Beni Isguen devient un centre spirituel et commercial dynamique au sein de la vallée du M’Zab. Son développement s’appuie sur un équilibre subtil entre ouverture et préservation : la cité accueille des marchands venus de tout le Sahara, tout en maintenant des règles strictes en matière d’urbanisme et de vie sociale. Cette capacité à concilier tradition, solidarité et adaptation explique la pérennité de Beni Isguen et son rôle central dans l’histoire de la communauté ibadite.

Organisation urbaine : compacité et hiérarchisation

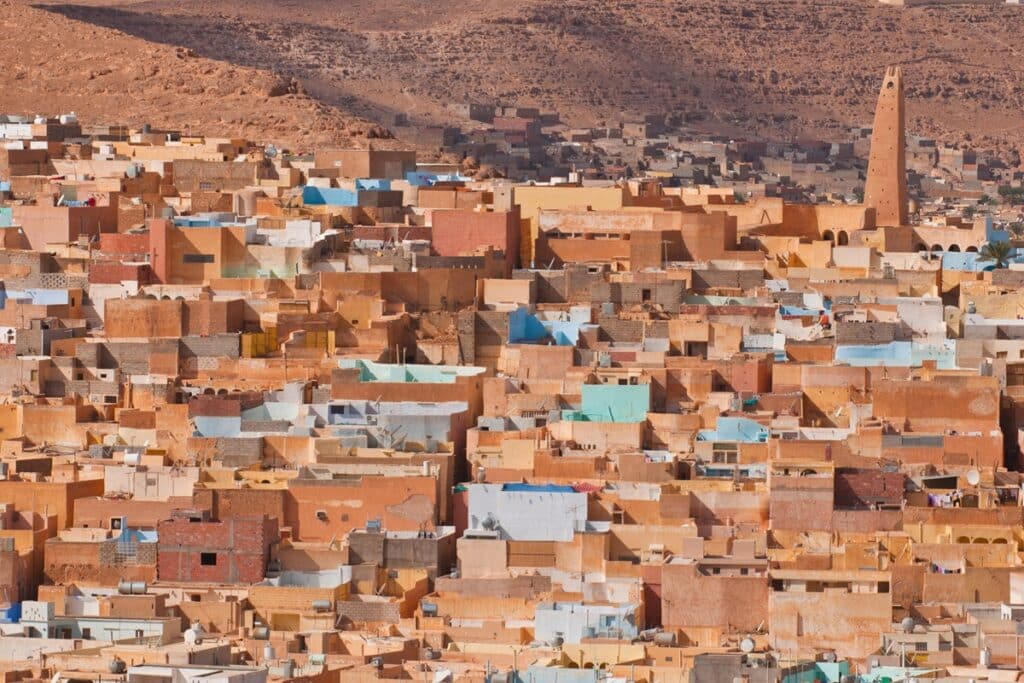

La morphologie de Beni Isguen obéit à des règles précises. La ville forme un ensemble compact, presque circulaire, organisé autour d’une mosquée centrale surélevée. Ce choix d’implantation résulte autant de considérations défensives que de contraintes liées au climat. Les rues étroites, souvent couvertes, serpentent en suivant la pente du terrain, limitant l’ensoleillement direct et favorisant la fraîcheur.

Le tissu urbain s’articule en plusieurs cercles concentriques :

- Au centre, la mosquée et sa tour de guet jouent un rôle clé, à la fois religieux et sécuritaire.

- Autour, les maisons s’imbriquent les unes aux autres, formant des îlots continus sans rupture, ce qui réduit la surface exposée au soleil et aux vents de sable.

- En périphérie, les espaces publics, les marchés et les accès fortifiés complètent la structure urbaine.

Cette organisation répond à une logique de défense mais aussi de préservation des ressources, chaque espace étant attribué selon le statut familial, la fonction ou le rang dans la communauté.

Caractéristiques architecturales de l’habitat traditionnel

L’habitat de Beni Isguen est pensé pour garantir l’intimité, le confort thermique et la durabilité. La maison type se déploie sur un ou deux niveaux, parfois plus pour les familles nombreuses. Elle présente une façade sur rue aveugle ou percée de rares ouvertures en hauteur, afin de préserver la vie privée et limiter les échanges thermiques avec l’extérieur. Voici les différentes caractéristiques :

1. Matériaux et techniques de construction

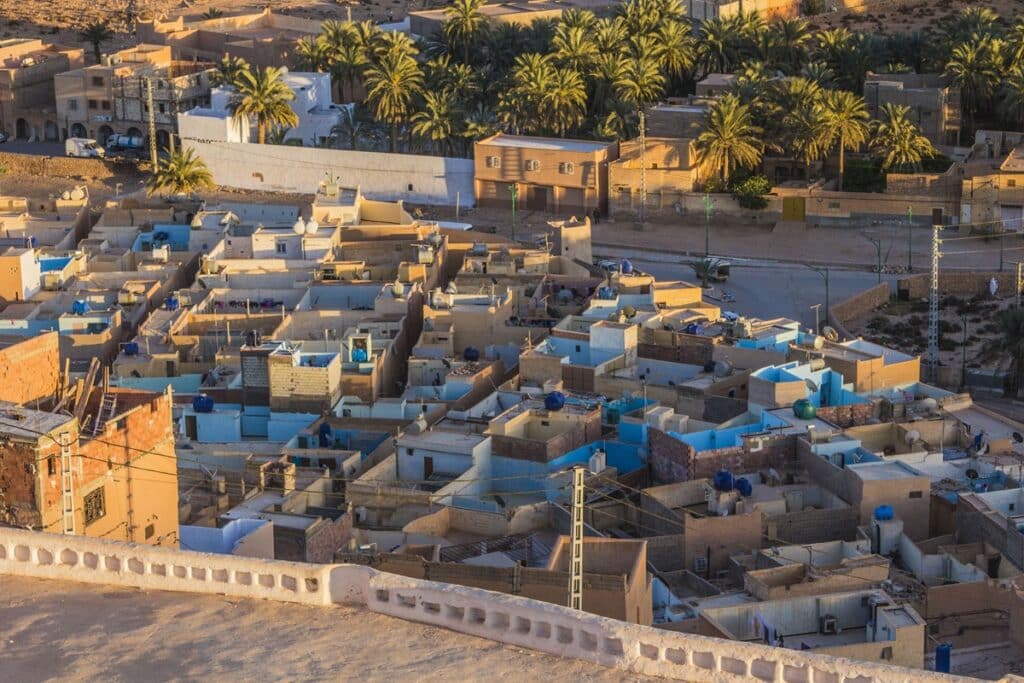

Les maisons traditionnelles de Beni Isguen sont bâties en pierre calcaire extraite localement, liée à la terre crue (adobe) puis enduite d’un mortier à la chaux. Ce choix de matériaux offre une bonne inertie thermique : la chaleur du jour est absorbée, puis restituée lentement la nuit, assurant une température intérieure stable malgré les écarts du désert. Les toits sont plats, réalisés en voûtes ou en terrasses, permettant la récupération des eaux de pluie, la ventilation et l’usage domestique en saison chaude.

2. Organisation intérieure et gestion de la lumière

L’intérieur des maisons s’organise généralement autour d’une cour centrale, souvent couverte en partie pour créer un puits de lumière. Les pièces s’ouvrent sur cette cour :

- Au rez-de-chaussée, on trouve les espaces de stockage, la cuisine et les pièces réservées aux femmes. Les pièces de service y sont facilement accessibles et restent fraîches toute la journée.

- L’étage accueille les chambres et parfois une salle de réception.

- Les ouvertures sont étroites, protégées par des moucharabiehs ou des claustras, qui filtrent la lumière et assurent la ventilation tout en évitant les regards indiscrets.

Cette configuration optimise l’aération naturelle des habitations : l’air chaud s’élève par la cour centrale, tandis que les murs épais retardent la montée des températures.

3. Le système de circulation et la vie communautaire

La circulation dans la ville s’effectue par un réseau de venelles, de passages couverts et de ruelles en escalier. Certaines rues sont volontairement sinueuses, avec des coudes pour freiner le vent et limiter l’intrusion d’étrangers. L’espace public, réduit à l’essentiel, sert aux rassemblements religieux, aux marchés ou aux délibérations communautaires. La notion de voisinage est centrale : les maisons partagent des murs mitoyens, favorisant la cohésion et la solidarité. L’eau, bien précieux, est distribuée selon un système d’irrigation collectif (foggara) et chaque famille gère sa consommation avec rigueur.

Spécificités défensives et symboliques de la ville fortifiée

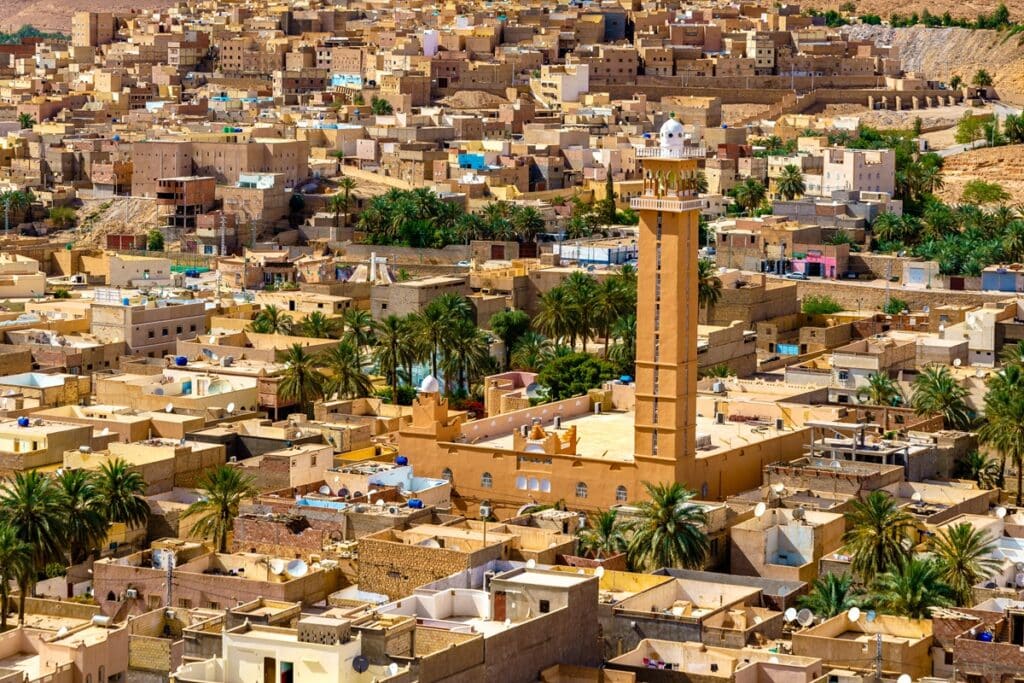

Beni Isguen est célèbre pour ses remparts en pisé, qui encerclent la cité sur plusieurs centaines de mètres. Ces murs, hauts de 6 à 8 mètres, sont ponctués de tours de guet et de portes verrouillées à la tombée de la nuit. Une surveillance nocturne est assurée par des gardiens assermentés. La tour de la mosquée, visible de loin, est un repère visuel et un poste d’observation stratégique. En cas d’alerte, les habitants peuvent se replier à l’intérieur des remparts, les portes étant closes et les accès surveillés.

Le plan en escargot de la ville n’est pas anodin : il permet un contrôle optimal des mouvements et une meilleure répartition de la chaleur. Les édifices publics (mosquée, écoles coraniques, salles de réunion) sont situés au centre, marquant le rôle primordial de la religion et du consensus social.

Codes sociaux et préservation de l’intimité

L’organisation de l’espace répond à des règles sociales héritées des principes ibadites et adaptées au contexte saharien. La préservation de l’intimité guide la conception des habitations et des espaces publics : les façades sur rue sont presque aveugles, les entrées souvent en retrait ou disposées en chicane, empêchant toute vue directe à l’intérieur. Les terrasses sont conçues pour limiter les regards, même entre voisins, et les ouvertures en hauteur garantissent la discrétion de la vie domestique. Cette architecture répond à une exigence morale et à la nécessité de limiter l’exposition au climat extrême.

La répartition des espaces dans la ville traduit aussi la place centrale accordée aux notions de respect et de séparation entre sphères publique et privée. Les femmes, par exemple, circulaient traditionnellement à des horaires précis, et certains marchés ou rassemblements étaient strictement différenciés selon le genre. La proximité entre voisins n’entravait pas la vie privée, car chaque maison disposait d’éléments architecturaux garantissant la confidentialité des échanges familiaux. Cette organisation favorisait la cohésion sociale tout en protégeant chaque foyer des regards extérieurs et des intrusions.

Aujourd’hui, si les principes fondateurs sont visibles dans la structure urbaine et dans la gestion de l’espace, la vie à Beni Isguen a évolué sous l’effet de la modernisation et de l’ouverture progressive au monde extérieur. Les codes sociaux sont parfois moins rigides : la mixité dans certains espaces publics s’accentue, l’accès à l’éducation et au travail a élargi le rôle des femmes dans la société, et les interactions avec l’extérieur se multiplient. Mais la préservation de l’intimité et le respect des règles communautaires demeurent des valeurs fortes, soutenues par une régulation locale attentive et une transmission continue des traditions architecturales. Ainsi, même si la vie quotidienne s’adapte aux évolutions de la société, l’esprit communautaire et le souci de préserver la vie privée perdurent à Beni Isguen.

Beni Isguen aujourd’hui : préservation et modernité

Malgré l’arrivée de matériaux contemporains et l’ouverture progressive au tourisme, Beni Isguen est toujours l’une des villes du M’Zab les mieux conservées. Les règles d’urbanisme sont strictement appliquées pour maintenir l’intégrité du bâti et du paysage urbain. Les restaurations se font à l’identique, avec des matériaux traditionnels, sous la supervision des instances locales.

La ville bénéficie d’un statut particulier : toute transaction immobilière ou modification architecturale est soumise à l’approbation des notables et du conseil communal. Les habitants participent activement à l’entretien des remparts, à la préservation des coutumes et à la transmission des savoir-faire.

Un modèle d’urbanisme adapté au désert

L’exemple de Beni Isguen met en lumière la capacité d’adaptation des sociétés et communautés du Sahara. Son architecture conjugue sobriété, fonctionnalité et respect du cadre naturel. Les choix constructifs (épaisseur des murs, orientation, ventilation naturelle, gestion de l’eau) répondent aux exigences d’un climat extrême, en favorisant la vie communautaire et la résilience face aux crises.

Cet héritage suscite aujourd’hui l’intérêt des architectes, des urbanistes et des chercheurs, qui y voient un modèle d’aménagement sobre, durable et parfaitement intégré à son milieu.

Beni Isguen illustre la richesse et la complexité de l’architecture vernaculaire du Sahara algérien. Ville fortifiée au plan maîtrisé, elle préserve un mode de vie collectif unique, tout en incarnant la mémoire d’une communauté soudée autour de la foi, du respect de l’autre et de l’ingéniosité constructive.

Sa visite offre un panorama sur l’art de bâtir au désert et sur la capacité d’une société à faire face, ensemble, aux défis du temps et du climat.