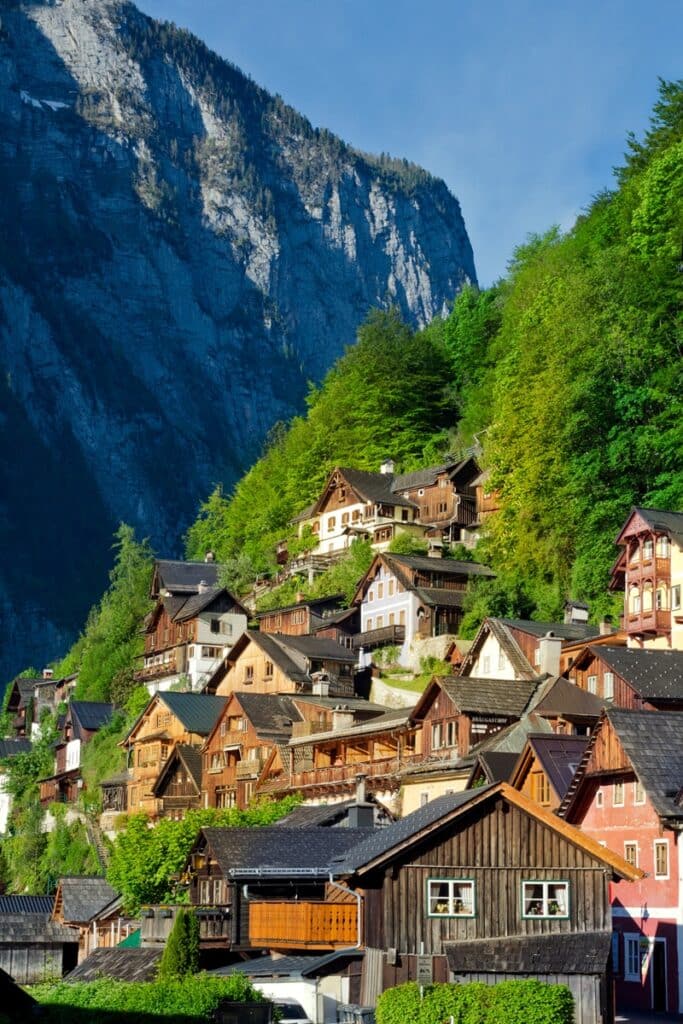

Situé dans le Salzkammergut, au pied du Dachstein, Hallstatt s’est développé sur un ruban de terrain si étroit que la topographie a dicté la forme des maisons et l’organisation de la ville. La trame urbaine épouse la rive du lac Hallstättersee et les contreforts rocheux, avec des maisons hautes et étroites qui s’imbriquent les unes au-dessus des autres. Jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle, on ne rejoignait Hallstatt que par bateau ou par des sentiers taillés dans la montagne, ce qui a renforcé cette compacité et inspiré des circulations originales, comme un « chemin supérieur » passant par les greniers pour relier les parcelles entre elles. La suite détaille l’implantation, les matériaux et l’héritage baroque qui en découlent.

Un paysage urbain façonné par la pente et le lac

Le centre ancien s’étire le long d’une bande resserrée entre la montagne de Salzberg et le lac Hallstatt. Du côté de Mühlbach, les scories accumulées au fil des siècles ont été nivelées pour former des avancées artificielles sur l’eau, permettant des implantations supplémentaires dans un contexte topographique contraint. Ces avancées sur l’eau servent encore d’assise à des quais, appentis et maisons très étroites.

La place triangulaire, entourée d’élévations héritées du gothique tardif, est le point focal du « vieux Hallstatt ». L’ensemble se lit comme une succession d’alignements, d’encorbellements et d’escaliers extérieurs qui répondent aux ruptures de niveau. Ce « village-falaises » a aussi imposé une orientation fréquente des pignons vers le lac et des toitures très pentues, couvertes de bardeaux, capables d’évacuer la neige et les pluies brèves mais souvent intenses. Des publications d’architecture notent cette implantation « en nids d’hirondelles » sur le rocher, avec pignons tournés vers l’eau.

Jusqu’en 1890, avant la percée de la route sur la rive ouest, l’accès restreint à la vallée a gelé l’emprise bâtie et consolidé des solutions « fines » d’occupation : rez-de-chaussée en contact limité avec le sol humide, niveaux supérieurs en bois plus légers, balcons filants pour la ventilation et le séchage, petites annexes sur pilotis au bord du lac pour l’accostage et le stockage. Cet isolement relatif a entretenu une cohérence de volumes et de matériaux, lisible encore aujourd’hui dans le front bâti.

Matériaux et détails : le style du Salzkammergut

Dans le style vernaculaire du Salzkammergut, les maisons combinent un rez-de-chaussée minéral et des niveaux supérieurs en bois, avec toitures aiguës et balcons filants.. Sur les façades froides exposées au nord ou aux vents, on privilégie la maçonnerie et un parement pierre pour l’inertie et la protection ; côté ensoleillé, le bardage bois domine, complété par des galeries, des auvents et des balcons plantés.

Un exemple de maison historique visible au numéro 2 à Goisern montre ainsi une façade nord de pierre et une façade sud en bois, avec un étage noble plus haut que le rez-de-chaussée et une véranda ajoutée pour profiter des intersaisons. Ce jeu pierre/bois et ces volumes superposés caractérisent l’architecture domestique locale. On y lit une réponse aux parcelles étroites et au climat humide du lac.

La toiture, très inclinée, est traditionnellement couverte de bardeaux (épicéa ou mélèze), parfois remplacés aujourd’hui par des tuiles. Les avancées protègent les murs des ruissellements, tandis que les combles ventilés évitent la condensation dans un climat humide. Les galeries et balcons (largement fleuris l’été) font partie du paysage de Hallstatt et répondent à des fonctions concrètes : faire sécher du bois, stocker, ventiler, surveiller la rue depuis l’étage. Des sources locales soulignent cette alternance de façades en bois à balcons et de façades enduites aux couleurs claires qui ponctuent le village.

Baroque tardif après l’incendie de 1750

En 1750, un incendie a ravagé la majeure partie du centre médiéval. La reconstruction a été menée dans le style baroque tardif, qui imprime encore sa marque aux volumes, aux encadrements et aux rythmes d’ouvertures. Cette strate baroque vient se superposer aux parcelles étroites héritées du Moyen Âge, d’où ces maisons très verticales, collées à la pente, avec des façades ordonnancées mais des plans intérieurs adaptés au rocher. L’inscription UNESCO rappelle explicitement cette phase de reconstruction et la continuité d’un tissu de bois et de pierre qui a ensuite peu évolué, l’économie et le milieu naturel ayant limité les transformations lourdes. Elle fixe l’aspect que le village conserve encore aujourd’hui.

La partie sud (in der Lahn), largement édifiée après le milieu du XVIIIᵉ siècle, traduit ce moment : volumes réguliers, percements plus généreux, décors simples adaptés à une bourgade ouvrière et commerçante. Le contraste avec les alignements plus anciens du cœur médiéval (autour de la place triangulaire) rend lisible l’histoire constructive du bourg à l’échelle de quelques centaines de mètres seulement.

Une maison « industrielle » : habiter le sel

Le bâti domestique de Hallstatt ne se comprend pas sans le sel. L’exploitation, continue depuis la protohistoire et relancée au XIVᵉ siècle, a consommé des quantités considérables de bois pour l’évaporation et l’étaiement, ce qui explique la gestion très stricte des forêts d’altitude par la Couronne autrichienne dès le XVIᵉ siècle. Cette économie de la ressource a influencé les techniques : sections de charpente optimisées, réemploi, chantiers parcimonieux, entretien régulier des bardeaux. La ville s’adosse à la montagne, et les cheminements entre logements, ateliers et ouvrages techniques (conduites saumâtres, treuils, entrepôts) ont longtemps structuré les rez-de-chaussée et les cours étroites.

Le Rudolfsturm, tour de défense édifiée à la fin du XIIIᵉ siècle à l’entrée du haut-vallon du Salzberg, illustre ce dialogue entre habitat et industrie : poste avancé de surveillance des mines, la tour fut aussi, pendant des siècles, la résidence des directeurs d’exploitation. Ce statut hybride (militaire, industriel et résidentiel) résume bien Hallstatt, où l’architecture est d’abord une réponse à un site productif et à des reliefs puissants. Elle rappelle combien la ville s’est bâtie autour du sel et de sa protection.

Lire les maisons : hauteurs, circulations, façades

Dans les rues basses, les rez-de-chaussée montrent souvent peu d’ouvertures côté montagne pour se prémunir de l’humidité et du ruissellement ; côté lac, des percements plus larges et des accès directs aux embarcations apparaissent selon l’emprise disponible. Les niveaux 1 et 2 concentrent la vie : poêles, parois légères, cloisons bois isolées par des remplissages, portes vitrées vers les balcons.

Dans les zones les plus encaissées de Hallstatt, l’alignement irrégulier des façades crée des ressauts et des « patios de lumière » miniatures. Des observateurs contemporains notent la fréquence des pignons sur le lac et l’effet scénique de ces toitures en escaliers qui accrochent la lumière.

La couleur participe aujourd’hui de cette lecture : enduits pastel, menuiseries sombres, bardages patinés. Des articles de médiation touristique rappellent que sous l’esthétique « carte postale » se cache une histoire de matériaux modestes optimisés par la main locale : bois ressource, pierre d’ancrage, enduit économique, bardeaux renouvelés périodiquement. Ces choix ont été rendus nécessaires par l’entretien régulier qu’exige un climat humide en bord de lac. Ils témoignent d’une adaptation plus que d’un décor.

Repères historiques et continuités

Hallstatt est le toponyme qui a donné son nom à la culture de Hallstatt de l’âge du Fer, en raison de l’importance archéologique des mines et des nécropoles. Cette profondeur historique se prolonge, dans le village actuel, par un bâti où l’économie du sel, la rareté du sol horizontal et la gestion forestière encadrée ont modelé chaque détail. L’UNESCO souligne cette continuité paysagère et culturelle, la reconstruction baroque tardive après 1750 et l’équilibre préservé entre activités humaines et milieu alpin.

La ville de Hallstatt propose une leçon d’architecture « de contraintes » : parcelles étroites, volumes verticaux, socles minéraux, étages bois, toitures aiguës, balcons utiles. On y lit l’empreinte d’un site productif singulier et d’un climat montagnard humide. Comprendre ces maisons, c’est observer comment une communauté a, pendant des siècles, ajusté les formes et les matériaux aux pentes, aux eaux et au sel.