Niché au nord-est de la Géorgie, au cœur des reliefs du Grand Caucase, le territoire de la Khevsourétie abrite un patrimoine architectural d’une rare densité. Ici, la maison n’est jamais un simple abri : c’est un rempart, un point d’observation, une ligne de défense. Les maisons-tour khevsoures, bâties en pierre, s’élèvent comme des bastions. Leur silhouette austère, encastrée dans le relief, parle d’isolement, de résistance, mais aussi d’une ingéniosité adaptée à un environnement rude et à une histoire d’alertes.

Une architecture de nécessité

La Khevsourétie n’est pas une région facile d’accès. Ses vallées encaissées, ses cols à plus de 2500 mètres d’altitude, et son climat imprévisible ont longtemps freiné les incursions extérieures. Pourtant, cette frontière naturelle n’a pas suffi à garantir la paix. Pendant des siècles, les habitants ont dû se prémunir contre les invasions venues du nord, les razzias ou les conflits tribaux. C’est dans ce contexte que s’est imposé un modèle d’habitat défensif en pierre : la maison-tour, ou maison forteresse.

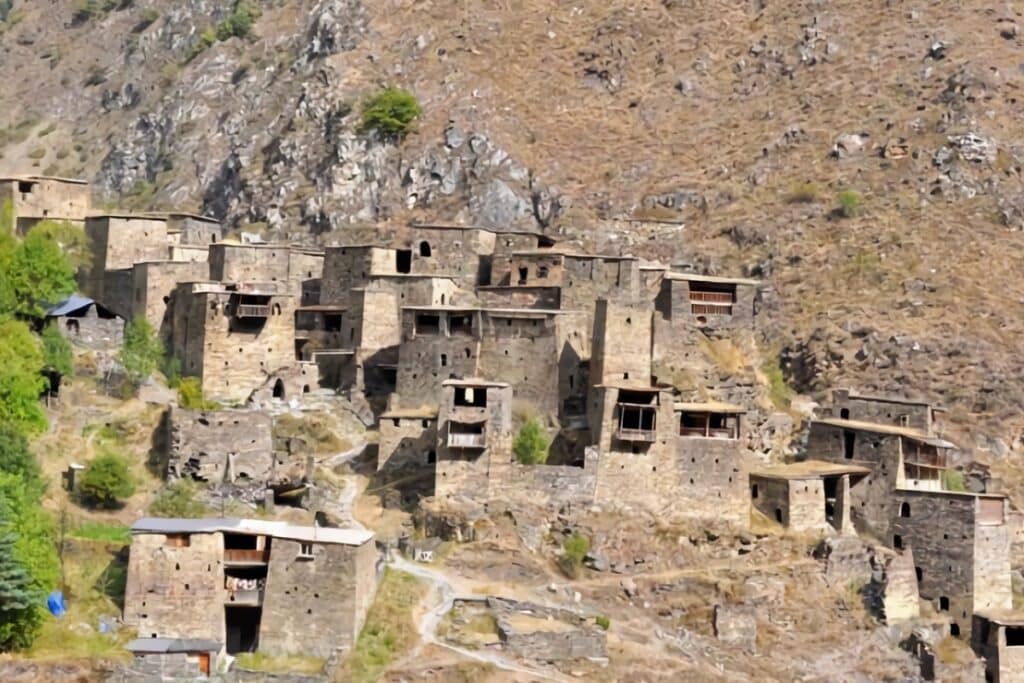

Contrairement aux villages ouverts des régions plus calmes, ici les hameaux se regroupent en nids d’aigle. L’exemple le plus connu est le village de Chatili, un labyrinthe de 60 tours et maisons accolées, serrées contre la montagne comme pour résister au vent ou à l’assaut. Le résultat est spectaculaire : un système d’habitat collectif où chaque habitation participe à la défense du groupe.

Matériaux locaux et techniques ancestrales

La pierre est le matériau maître. On la trouve partout dans la vallée, et elle compose les murs, les escaliers, les plateformes et même les toitures. Extraite à quelques pas, elle réduit le besoin de transport, améliore l’isolation thermique et surtout offre une solidité à toute épreuve. Les murs sont épais (souvent plus de 60 cm) et montés sans mortier. Leurs irrégularités sont compensées par un empilement méthodique, fruit d’un savoir-faire transmis sans plan mais avec une précision remarquable.

Le bois intervient rarement en structure mais beaucoup dans les éléments intérieurs : planchers, escaliers, mezzanines. Il permet de compenser la rudesse de la pierre par une certaine chaleur, et sa légèreté facilite les réparations en hauteur, fréquentes dans ces zones exposées aux intempéries.

La tour : colonne vertébrale de l’habitat

L’un des traits les plus marquants de ces maisons est leur verticalité. À l’instar des maisons-tour de Svanétie plus à l’ouest, les habitations khevsoures intègrent souvent une ou plusieurs tours. Mais ici, elles ne sont pas séparées de la maison principale : elles en font partie. Ces tours défensives, appelées koshki, culminent à trois ou quatre niveaux et sont percées de meurtrières. En cas d’alerte, toute la communauté pouvait s’y réfugier, y stocker des vivres et y tenir plusieurs jours, voire semaines.

La base de ces tours est massive. On y trouve parfois un foyer, un espace de vie sommaire ou un espace de stockage. Les étages supérieurs, accessibles uniquement par des échelles escamotables ou des trappes, servaient d’observation et de tir. Une logique de repli se lit dans chaque recoin : les ouvertures sont rares, les accès sont étroits, les circulations pensées pour ralentir un intrus.

Une maison communautaire avant tout

Malgré leur allure défensive, ces maisons n’étaient pas des refuges isolés. Elles formaient un ensemble interconnecté, pensé pour le groupe. Les toitures plates permettaient de circuler d’une maison à l’autre. On pouvait ainsi traverser le village par les hauteurs, sans mettre un pied au sol.

Chaque famille disposait de sa propre cellule d’habitation, mais partageait certains équipements : foyer central, four, réserves collectives. Cette organisation semi-communautaire renforçait la cohésion du village et assurait une entraide vitale en cas d’attaque, de pénurie ou d’éboulement.

Climat rude, formes adaptées

L’altitude impose une adaptation forte. En hiver, les températures descendent bien en dessous de zéro, et les chutes de neige peuvent isoler un village pendant des semaines. La compacité des maisons, leur orientation vers le sud, et la faible surface vitrée permettent de limiter les pertes de chaleur. On note aussi un soin particulier dans la disposition des ouvertures : des petites fenêtres en hauteur, rarement orientées vers la vallée, et des lucarnes servant davantage à surveiller qu’à éclairer.

Les toitures plates s’expliquent par leur fonction multiple. Elles servent de terrasse en été, de point d’observation en cas de menace, et parfois d’espace de séchage pour les plantes médicinales et les denrées. Une pente légère permet à la neige de glisser en bordure, sans surcharger la structure.

Un savoir-faire en voie de disparition

Depuis les années 1990, la Khevsourétie a connu un lent exode. De nombreux villages comme Shatili ou Mutso ont été partiellement abandonnés, leurs maisons laissées au temps et aux intempéries. Si certains efforts ont été entrepris pour restaurer ces structures (souvent à des fins touristiques ou patrimoniales) la connaissance des techniques traditionnelles recule. Peu d’artisans maîtrisent encore les méthodes de construction sans mortier, ou les systèmes d’isolation par superposition de dalles.

Les initiatives de préservation ne manquent pourtant pas. Le classement de certains villages comme Chatili au patrimoine culturel national, ou les programmes de soutien à l’éco-tourisme, ont permis de freiner la dégradation. Mais sans transmission active, ces maisons risquent de perdre leur âme.

Khevsourétie et Svanétie : deux montagnes, deux maisons-tour, un même besoin de protection

Les tours de la Khevsourétie trouvent un écho dans les maisons-tour de Svanétie, situées plus à l’ouest. Dans les deux régions, ces structures s’élèvent face aux sommets, nées d’un même impératif : garantir la survie des familles dans un environnement hostile, tant sur le plan naturel qu’humain.

Le mot géorgien koshki (qui signifie « tour ») est utilisé dans les deux contextes. Mais derrière ce terme commun, se cachent deux approches distinctes. En Svanétie, les tours sont souvent individuelles. Elles se dressent à côté des maisons d’habitation, parfois isolées, avec des hauteurs pouvant dépasser 20 mètres. Leur silhouette élancée, avec quatre à cinq niveaux, en fait de véritables phares dans le paysage. L’architecture y privilégie la hauteur, l’observation à longue distance et la protection familiale.

En Khevsourétie, le koshki s’intègre dans un dispositif collectif. Il est plus trapu, moins élevé, mais directement lié à la maison. Il ne s’agit pas d’un édifice annexe, mais d’un étage défensif accolé ou superposé à l’habitat principal. L’organisation spatiale se resserre, les maisons se collent entre elles, parfois reliées par les toitures. L’objectif n’est pas juste de résister, mais de tenir ensemble. Là où les tours svanes reflètent une autonomie familiale, celles de Khevsourétie traduisent une solidarité de groupe.

Ces deux modèles de maison défensive géorgienne, nés dans des régions aux cultures distinctes, illustrent une même capacité d’adaptation. La montagne impose sa loi : rares sont les cultures qui lui ont opposé une réponse aussi cohérente, aussi enracinée dans le paysage et dans la mémoire.

Un patrimoine à visiter, mais aussi à comprendre

Découvrir la Khevsourétie, ce n’est pas uniquement admirer un beau panorama. C’est lire dans la pierre une histoire d’isolement choisi, de survie organisée, de savoir-faire adapté. Chaque village raconte une version différente de ce dialogue entre nature, architecture et société.

Si vous vous aventurez jusqu’à ces villages, prenez le temps d’observer les détails : l’appareillage des murs, la forme des escaliers, la position des tours. Derrière chaque choix se cache une logique. Derrière chaque pierre, une main. Et peut-être, un peu de l’âme d’un peuple qui a su faire de sa maison un refuge.