Zanzibar est un superbe exemple de ville marchande côtière swahili. Elle a conservé un tissu et un paysage urbains quasiment intacts, et elle possède beaucoup de bâtiments qui reflètent sa culture, une fusion d’éléments disparates des cultures africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus d’un millénaire. Stone Town (la ville de pierre), également connu sous le nom de Mji Mkongwe (swahili pour « la vieille ville »), est la partie ancienne de la ville de Zanzibar (la partie la plus récente est connue sous le nom de Ng’ambo, swahili pour « l’autre côté »), la principale ville de Zanzibar situé sur l’île d’Unguja.

Vous marchez dans une ruelle étroite. L’air sent la chaux et le bois ciré. Des enfants jouent autour d’un banc de pierre. Un vendeur ferme son échoppe. Devant vous, une façade en pierre de corail. Une porte sculptée attire le regard. Vous êtes à Stone Town, cœur urbain de Zanzibar. Ici, la maison n’est pas un objet isolé. Elle forme un tissu continu, pensé pour la chaleur, le commerce et la vie de voisinage.

Stone Town est un port ancien de la côte swahili. Des générations de bâtisseurs ont mêlé influences d’Afrique de l’Est, d’Arabie et d’Inde. Cette rencontre se voit dans les plans, les matériaux et les détails. La ville est inscrite au patrimoine mondial depuis l’an 2000. Ce label protège des savoir-faire encore actifs : dressage de murs en pierre de corail, enduits à la chaux, charpentes en perches de mangrove.

En fin d’après-midi, les bancs de pierre (baraza) se remplissent. On discute. On observe la rue. Le banc est un seuil, une assise et un lien social. Un guide m’a dit un jour : « Si le baraza est vide, la maison l’est aussi. » C’est une image juste. Le baraza raconte l’usage domestique et public d’un même lieu.

De quoi parle-t-on quand on dit « maison swahili » ?

L’architecture swahili est un terme utilisé de nos jours pour désigner toute une gamme de traditions de construction diverses pratiquées ou autrefois pratiquées le long des côtes orientales et au sud-est de l’Afrique. Ce qui est aujourd’hui considéré comme typiquement d’architecture swahili est encore très visible dans les centres urbains prospères de Mombasa et de Lamu au Kenya.

Le mot « swahili » renvoie à une culture de côte. Elle s’étend du sud de la Somalie au nord du Mozambique. Stone Town à Zanzibar en offre une version urbaine et dense. La maison y est étroite en façade et profonde en parcelle. Elle s’adosse aux habitations voisines. La rue devient une fente d’ombre. L’air circule, le soleil touche peu le sol, la marche est toujours agréable même en saison chaude.

La maison swahili s’organise autour d’axes clairs : la rue, le seuil, un couloir qui mène vers l’intérieur, parfois une cour ou un puits de lumière. Les pièces se suivent par travées, du plus public au plus intime. Le commerce occupe souvent le rez-de-chaussée. Les étages accueillent la vie familiale, les réceptions et la cuisine. Certains toits servent de terrasse. On y dort quand la nuit garde la chaleur.

Les matériaux de construction

La pierre de corail (coral rag) est extraite sur place. Légère, poreuse, elle se taille facilement. Elle a une autre qualité : elle régule l’humidité. Les murs sont épais. Ils gardent la fraîcheur le jour et relâchent la chaleur le soir. La chaux sert de liant et d’enduit. Elle laisse respirer la maçonnerie.

Le bois vient en renfort : poutres et perches de mangrove (boriti) pour les plafonds, huisseries en teck ou en mninga pour les ouvertures et les portes.

Ce trio (corail, chaux, bois) produit une architecture sobre et robuste. Les surfaces enduites réfléchissent la lumière. Les encadrements de fenêtres créent des ombres nettes. À l’intérieur, des niches murales (zidaka) reçoivent lampes, porcelaines, coffres. Rien de gratuit. Chaque élément a un usage.

Un plan pensé pour l’enchaînement des espaces

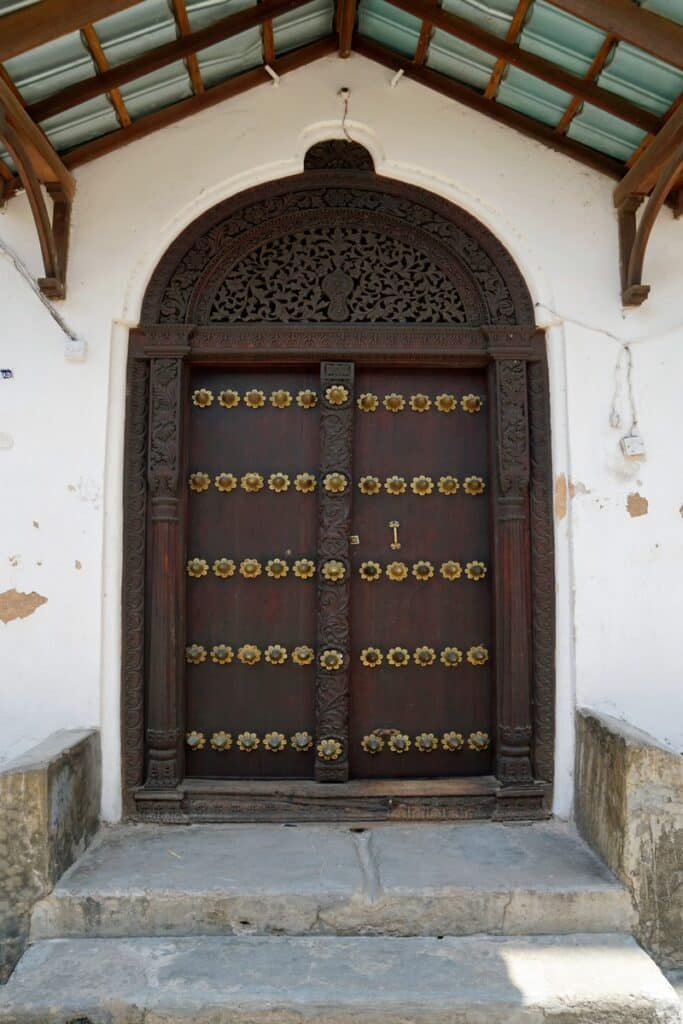

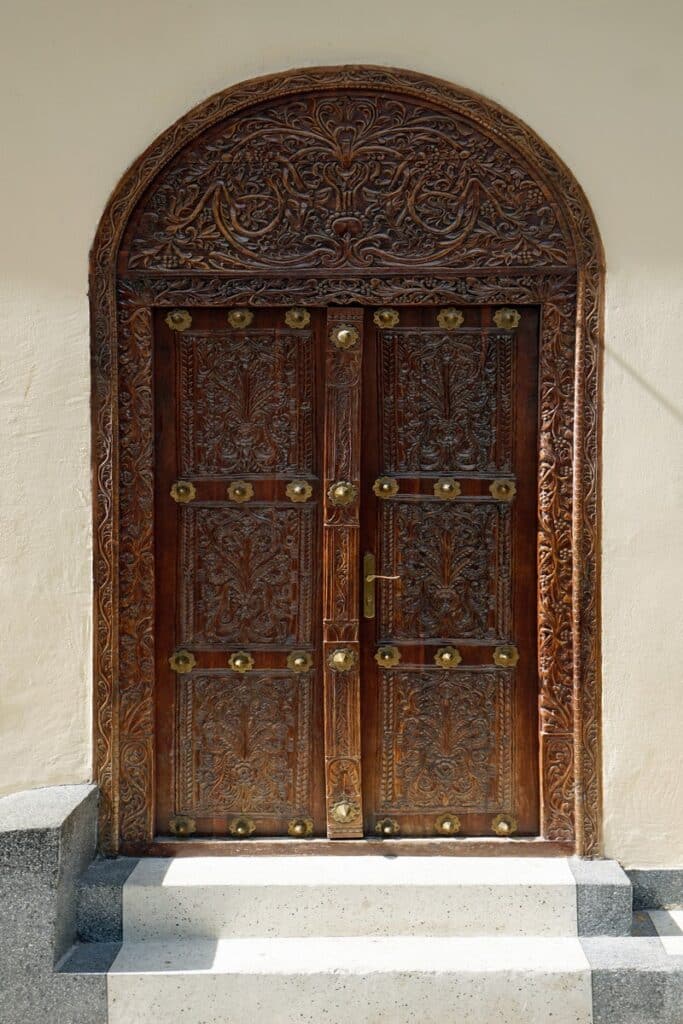

Depuis la rue, on entre par la grande porte sculptée (voir les portes sculptées de Stone Town). Elle ouvre sur un vestibule. À gauche ou à droite, une pièce donne souvent sur la rue : boutique (duka), atelier ou petite salle d’accueil. Un couloir mène vers l’arrière. Au centre, un patio ou un puits de lumière apporte l’air et le jour. Cet élément règle la température, sèche le linge et éclaire les circulations.

Les pièces de réception sont vastes, hautes sous plafond. Les plafonds portent des perches régulières, visibles, soutenues par de grosses poutres. Les sols en chaux polie, parfois en terrazzo local, accrochent peu la poussière. À l’étage, la partie nuit se ferme mieux. Les fenêtres sont hautes, avec volets intérieurs. Les jalousies en bois permettent de ventiler sans s’exposer.

Cette progression (rue, seuil, espaces d’accueil, cœur de maison) protège l’intimité. Elle aide aussi à gérer le climat : on ne refroidit pas toute la maison, on s’installe là où l’air circule.

Deux grandes familles, et des passerelles entre elles

On peut décrire deux grands types de maisons à Stone Town, qui cohabitent et s’influencent.

1. Les maisons swahili anciennes

Elles sont plus simples en apparence. Façade sobre, peu d’ouvertures. Deux niveaux, parfois trois. Le plan s’organise en enfilade autour d’un patio. Les pièces sont profondes. La décoration se concentre à l’intérieur : niches, plafonds à perches, coffres et textiles. Ces maisons répondent à un principe clair : fraîcheur, intimité, économie de moyens. On y lit une logique d’adaptation plus que de démonstration.

2. Les maisons de marchands du XIXᵉ siècle

Avec la période omanaise et l’essor des échanges, certaines familles investissent dans de grandes demeures. Elles montent à trois ou quatre niveaux. Les pièces de réception gagnent en hauteur et en largeur. Les façades s’ornent de balcons, garde-corps en bois ajouré, vitraux colorés importés d’Inde. Les plafonds reçoivent des frises sculptées. Les portes deviennent des manifestes de savoir-faire.

Entre ces deux familles, il n’y a pas de frontière dure. Beaucoup de maisons anciennes ont reçu un étage supplémentaire. À l’inverse, des maisons de marchands gardent un cœur très swahili : patio central, baraza, couloir de distribution. Stone Town se lit comme un palimpseste : chaque génération ajoute une couche sans effacer la précédente. Cette superposition donne à la ville une profondeur rare.

Des façades qui parlent : baraza, fenêtres et portes

La façade n’est pas un écran, c’est une interface. Le baraza prolonge la maison sur l’espace public. Il signale la qualité d’accueil. Les fenêtres, hautes et étroites, limitent l’ensoleillement direct. Les volets jouent un rôle majeur : ouverts pour l’air, refermés quand le vent de sable se lève ou lors d’une averse de mousson. Chaque élément dialogue avec la rue et règle le rapport entre dedans et dehors.

Et puis, il y a les portes. On en distingue deux grands styles, que vous verrez souvent dans la même rue.

Portes à linteau droit, aux montants massifs

Rectangles puissants. Montants épais. Clous et cabochons métalliques. Le décor s’organise en panneaux géométriques, parfois avec une frise coranique. L’impression générale est de force et d’assise. Ces portes signalent la solidité de la maison et le statut de ses habitants.

Portes à arc festonné, à rinceaux sculptés

L’arc supérieur dessine une courbe. Les montants se couvrent de rinceaux, de fleurs stylisées, de motifs de vigne, de rosettes. On croise aussi des influences gujaraties dans la finesse des détails. Le message change : on montre le goût pour l’ornement et le commerce des formes.

Ces deux familles ne s’opposent pas. Elles dialoguent. Dans une même rue, vous pouvez passer d’une porte carrée et sévère à une porte chantournée et délicate. Cela dit la variété de Stone Town.

Une maison pensée pour le climat et l’intimité

La ville entière est un dispositif climatique. Les rues étroites donnent de l’ombre. Les façades épaisses filtrent la chaleur. Les patios créent des tirages d’air. Les volets dosent la lumière. Les toits plats, quand ils existent, servent de terrasses nocturnes. Le vent de nord-est (kaskazi) et le vent de sud-est (kusi) imposent leur rythme. Les bâtisseurs l’ont intégré. On oriente. On aligne. On limite les percements plein ouest. L’architecture devient ainsi une réponse directe aux saisons et aux vents.

L’intimité compte autant. La progression depuis la rue jusqu’aux pièces de l’arrière ménage des seuils. On reçoit au rez-de-chaussée. On vit et on dort à l’étage. La cuisine se place souvent en fond de parcelle, pour évacuer la chaleur et les fumées. Les femmes, les enfants, les aînés disposent d’espaces adaptés aux temps de la journée. La maison n’est pas figée : on déplace les nattes, on ouvre et on ferme selon la saison. Cette souplesse fait de la maison un organisme vivant, toujours en mouvement.

Détails à repérer lors d’une promenade

- Les bancs de pierre (baraza) alignés sur rue : leur largeur indique parfois le rang de la maison.

- Les plafonds à perches de mangrove : rythme serré, portée courte, traces d’outils visibles.

- Les niches murales (zidaka) riches en céramiques et en boiseries : petits autels et vitrines à objets.

- Les garde-corps de balcon en bois ajouré : motifs géométriques, fleurs stylisées, etc.

- Les vitraux colorés au-dessus des portes : lunettes en éventail qui filtrent le jour.

- Les seuils en pierre polie, creusés par le passage : usure qui raconte la durée.

Commerce : un même bâtiment, deux usages

Beaucoup de maisons donnent sur rue par une échoppe. On vend des tissus, des épices, des bijoux, des services. La boutique ferme avec un volet épais. À la fermeture, le rez-de-chaussée redevient lieu de passage familial. Les escaliers mènent aux pièces nobles. Là, les plafonds montent, la ventilation est plus douce, la lumière plus diffuse. Les grandes pièces reçoivent hôtes et parents. Les coffres en bois (sanduku) tiennent le rôle d’armoires. On s’assoit au sol sur des nattes, on range vite pour libérer l’espace.

Cette souplesse est une force. Une même pièce change d’usage selon l’heure : salon, salle à manger, dortoir d’appoint. Les meubles lourds sont rares. On privilégie ce qui se déplace et se range.

Préserver sans trahir : chaux plutôt que ciment

Beaucoup de propriétaires ont remplacé les enduits à la chaux par du ciment. Mauvaise idée. Le ciment bloque l’humidité dans la pierre de corail. Les murs s’imbibent, les sels ressortent, l’enduit se boursoufle. La chaux laisse respirer. Elle accepte les micro-mouvements. Elle se répare facilement. Même logique pour les peintures : une peinture trop étanche crée des cloques. Sur ces murs, mieux vaut des finitions minérales. Ces choix techniques ne sont pas anodins : ils conditionnent la survie du bâti.

Autre piège : ouvrir de grandes baies pour « faire entrer la lumière ». Chaque percée fragilise le mur porteur. En façade, les petites fenêtres répétées travaillent mieux que deux ouvertures géantes. À l’intérieur, un puits de lumière bien placé vaut plus qu’une vitre mal orientée. Les chantiers réussis suivent quelques règles : diagnostic du mur, purge des ciments, reprise à la chaux, bois local bien séché, ferrures inoxydables. L’entretien régulier compte plus qu’une « grosse » rénovation tous les vingt ans. Un lavage doux des façades, la révision des gouttières avant la saison des pluies, et la ville tient.

Une ville vivante, pas un décor

Stone Town n’est pas un musée. Des familles y vivent, travaillent, élèvent des enfants. Le tourisme apporte des revenus, mais il pousse aussi à la transformation. Des maisons deviennent des maisons d’hôtes.

Des boutiques s’alignent sur les circuits. Tout l’enjeu est là : garder la vie de quartier intacte tout en transmettant les savoir-faire locaux. Sur place, des artisans forment des jeunes à la taille de la pierre de corail et à la charpente en mangrove. Des associations soutiennent l’usage de la chaux. Ces gestes ne relèvent pas de la nostalgie. Ils assurent la durabilité du bâti dans un climat humide et salin.

Conseils pour une visite respectueuse

Vous souhaitez voir l’intérieur d’une maison ? Demandez l’autorisation. Beaucoup de portes magnifiques donnent sur des habitations. Évitez de photographier les habitants sans accord. Si une famille vous invite à regarder le patio, remerciez. Laissez-vous guider. Sur le baraza, attendez qu’on vous propose de vous asseoir. Habillez-vous de façon sobre dans les ruelles résidentielles. Privilégiez un guide local pour comprendre les usages et les mots. Vous soutiendrez un travail de transmission.

Ce que cette architecture nous apprend

Une maison peut être fine sans être fragile. Elle peut être dense sans étouffer. Elle peut accueillir le commerce et la famille sans se diviser. À Stone Town, chaque seuil, chaque banc, chaque perche de mangrove participe à un équilibre. Rien d’ostentatoire. Une somme de petites décisions.

Un détail le montre bien : la poignée de porte est souvent placée bas. Elle répond à la taille des enfants et des personnes âgées. Ce n’est pas un hasard. C’est une façon de dire que la maison s’adresse à tous, à toutes les heures de la journée. Cela résume bien l’esprit d’inclusion de l’architecture swahili.

Pour aller plus loin lors de votre prochaine balade

- Regardez les toits au coucher du soleil. Certains portent des jarres de réserve d’eau ; d’autres s’animent pour le dîner. Ces silhouettes racontent la vie nocturne de la ville.

- Observez les angles des rues. Beaucoup sont coupés pour laisser passer les dhows en transport de perches ou les grandes charges sur civières. La ville a été pensée avec et pour le mouvement.

Vous sortez de la ruelle, la mer n’est pas loin. Le sel se dépose déjà sur les ferrures. Demain, quelqu’un graissera les gonds, réparera un éclat d’enduit, refermera un volet avant la pluie. Stone Town tient ainsi : par des gestes quotidiens que l’on voit à peine et qui, mis bout à bout, font une architecture juste.