Vous lisez souvent des articles sur l’architecture urbaine. Aujourd’hui, parlons plutôt de la maison rurale, celle qui abrite la vie quotidienne, les repas au feu de bois, les récoltes et les nuits d’orage. Au Zimbabwe, ce modèle domestique a longtemps été rond, en terre et en chaume, comme le musha. Il change, mais garde ses codes. Voici comment il est construit, organisé et vécu, sans folklore inutile.

Des formes qui évoluent, des usages qui tiennent bon

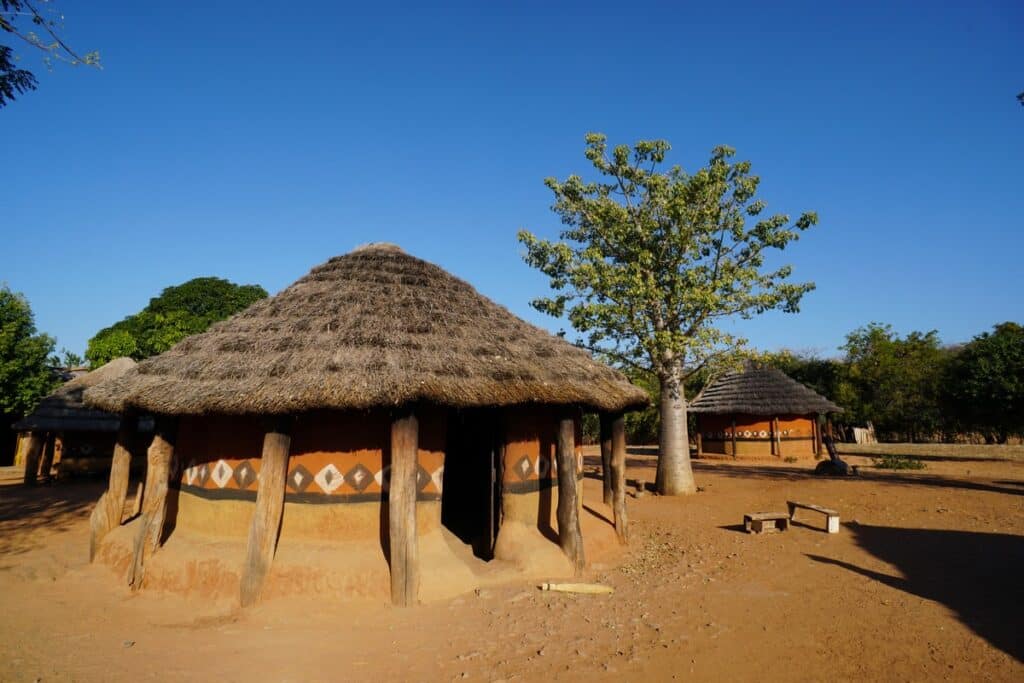

Dans beaucoup de villages, vous verrez deux silhouettes qui cohabitent. La hutte ronde au toit conique de chaume, et des volumes carrés ou rectangulaires couverts de chaume ou tôle ondulée.

Les premières abritent encore la cuisine et les moments de sociabilité autour du foyer. Les secondes accueillent les chambres, le séjour, parfois un petit cellier. La transition tient à la disponibilité des matériaux, au coût, à la durabilité perçue et aux envois d’argent de la famille partie en ville.

Mais les usages domestiques ne disparaissent pas pour autant. La cuisine ronde, cœur de la concession, reste un espace codé. Le banc suit souvent la paroi à droite en entrant : les hommes s’y installent. Les femmes s’assoient au sol, côté gauche, près des poteries, des enfants et du feu.

Les habitudes varient selon les régions, mais l’idée d’une distribution genrée est stable. Certains bancs portent même un nom en shona, chigaravakwati, associé aux visiteurs masculins.

Matériaux : la terre, le bois, l’herbe… et le savoir-faire

Le gros œuvre se fait avec ce que l’on a sous la main et que l’on connaît depuis longtemps : briques crues séchées au soleil, bauge montée entre des poteaux d’acacia, enduits à base d’argile et de fibres. La terre vient du sol du village ou… d’un termitier voisin. Cette terre est prisée, car elle se compacte bien, durcit et résiste à l’eau quand elle est bien préparée. Des travaux de recherche en Afrique australe l’attestent : les mottes des termites fournissent une terre collante utilisée pour des briques, des enduits et des poteries.

Ce geste ancien pose aujourd’hui une question : la pression foncière et la demande de briques ont accru l’extraction de ces mottes. Dans certaines zones, la disparition des termitières pèse sur la biodiversité et le sol. Le sujet fait débat, avec des appels à mieux encadrer l’extraction ou à privilégier d’autres gisements.

Le toit suit deux voies. Le chaume, fait d’herbes longues soigneusement liées, isole très bien et respire. La tôle, moins chère au départ et rapide à poser, chauffe en saison chaude et amplifie la pluie en saison humide. Beaucoup de familles composent avec ces contraintes : chaume sur la cuisine et la hutte des aînés, tôle sur les chambres, parfois avec un plafond de planches ou de roseaux pour atténuer la chaleur.

Plans et techniques : rond, carré, mais toujours précis

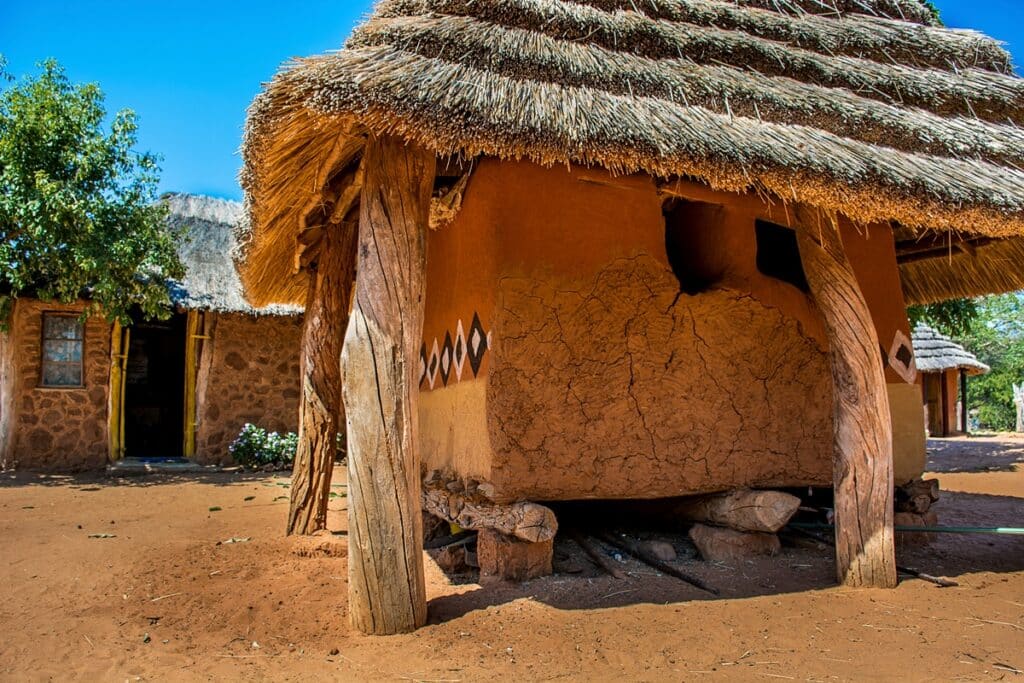

La maison ronde n’est pas « primitive ». Elle résulte d’un calcul. Le cercle répartit les poussées du toit conique et supprime les angles fragiles. La lisse sommitale reçoit les chevrons, serrés en tête pour absorber le poids du chaume. Les poteaux d’acacia, résistants aux insectes, sont écorcés, séchés, puis calés dans un soubassement de pierres et de terre tassée. Les enduits se posent en couches fines, polies à la main ou au galet. Le sol est souvent battu avec un lait d’argile et de bouse : on obtient une surface dure, légèrement satinée, lavable à l’eau. Ce savoir-faire se transmet d’une génération à l’autre.

Le plan carré, monté en briques séchées au soleil, offre d’autres atouts : plus de facilité pour aligner des pièces, poser des portes standard, installer des fenêtres vitrées. Le toit en tôle ouvre la voie aux gouttières et à la récupération d’eau. Il demande en retour des débords généreux pour protéger les murs des pluies battantes et des escaliers en béton qui, s’ils ne sont pas ventilés, ramènent l’humidité à l’intérieur.

La cuisine ronde : chaleur, codes et organisation

La cuisine est un lieu où l’on cuit la sadza. C’est aussi un espace de sociabilité. On y brasse la bière de sorgho pour les fêtes. On y reçoit les voisins. On y règle parfois un conflit en présence d’un ancien. La place de chacun y est lisible. Le banc continu ou segmenté, adossé à la paroi, accueille les hommes et les visiteurs. Les femmes travaillent et discutent près de la réserve d’eau et du foyer. Le rangement suit la logique du feu : bois sec, poteries, mortier à piler, petites clayettes pour sécher les calebasses. Parfois, l’orientation du banc et des ustensiles suit une tradition locale apprise dès l’enfance.

Une anecdote pour donner du concret. Un samedi de juillet, dans le district de Gutu, une voisine a lancé un appel au village pour finir le chaume de sa cuisine. Des dizaines de mains ont répondu. On a entendu monter le toit en quelques heures, avec des chants pour rythmer les gestes. Le soir, tout le monde a mangé ensemble. Ce n’était pas de la charité. C’était un échange : demain, ce sera le tour d’un autre foyer. Les Shona appellent ce système le nhimbe, une entraide réglée qui s’applique autant aux champs qu’aux maisons. Ces choix traduisent une adaptation aux besoins modernes.

La concession : un petit monde organisé

Une maison rurale ne vit pas seule. Elle s’inscrit dans une concession qui rassemble plusieurs huttes et annexes, souvent autour d’une cour. On identifie quatre pôles : la cuisine ronde et la hutte des parents, des chambres séparées, un enclos à bétail, et un ou plusieurs greniers à céréales. L’aire extérieure accueille le pilon, le séchoir à épis. À l’ombre d’un arbre, une pierre plate sert de siège aux anciens.

Les greniers portent des noms et des formes. En shona, on parle de hozi ou de dura. Ils peuvent être rectangulaires ou ronds, en poteaux et torchis, coiffés de chaume. À l’intérieur, des casiers, parfois appelés matura, séparent les lots de sorgho, de maïs ou d’arachide. Dans certains districts, on distingue le petit dépôt près des champs (tsapi) et le grenier principal près des cases. Ces mots varient, mais l’idée est la même : protéger la récolte de l’humidité et des rongeurs, et manger jusqu’à la prochaine saison.

Cette logique s’étend au collectif. Vous croiserez peut-être un champ géré par le chef ou le conseil du village, dont la récolte nourrit les personnes vulnérables. La pratique est connue sous le nom de zunde raMambo, « le grenier du chef ». Elle a été réactivée dans plusieurs districts ces dernières années pour renforcer la sécurité alimentaire locale. Elle illustre la solidarité ancrée dans l’organisation rurale.

Climat : rester au frais, sécher quand il faut

Le Zimbabwe couvre des zones hautes et plus basses, avec des régimes de pluie différents. La maison répond à ces contraintes sans technologie. Le chaume isole, le mur en terre accumule la fraîcheur de la nuit et relargue doucement la journée. La petite fenêtre limite l’éblouissement et la chaleur.

Le foyer ouvert enfume le faîtage, ce qui éloigne les insectes et assainit le chaume. Ce n’est pas confortable pour les yeux, mais c’est efficace pour la longévité du toit.

La tôle, elle, impose d’autres réponses : plafond isolé, ventilation en haut de mur, débords marqués. Là où c’est possible, on ménage un tirage vertical au faîtage, sous forme de lucarne haute. Vous connaissez peut-être l’exemple d’Harare où un grand immeuble a repris l’idée des termitières pour ventiler naturellement : c’est une autre échelle, mais la logique est la même, faire circuler l’air par la forme.

Construire : mains, calendrier et règles

On construit à la bonne saison. On monte les murs quand la terre se travaille bien et sèche sans fissurer. On pose le chaume après les récoltes, quand l’herbe est disponible et que la main-d’œuvre est libre. Les règles de voisinage sont claires : on aide et on sera aidé. Le nhimbe encadre cette circulation d’énergie. Il sert à mouler des briques, à les transporter, à réparer une toiture, à clôturer une cour, à refaire un enduit avant la pluie. Cette pratique a même été utilisée pour retisser du lien social dans des zones où la confiance s’était érodée. Elle maintient la cohésion entre familles et générations.

L’apprentissage passe par l’observation. Les jeunes regardent les plus âgés lier les bottes de chaume, tendre une corde pour garder l’alignement, poser la dernière gerbe au faîtage. Rien de spectaculaire, mais beaucoup de précision. C’est ainsi que les gestes se perpétuent sans manuel écrit.

Décors, sols et entretien

La maison rurale n’est pas nue. Les enduits, souvent teintés de blanc, d’ocre ou de brun, reçoivent des motifs géométriques. Les seuils sont soignés, car on s’y assied, on y parle, on y coud. Le sol, battu et poli, demande un entretien régulier : une fine couche d’argile, parfois mélangée à de la bouse, rafraîchie à intervalles fixes. Dans la cuisine, la suie noircit le cône du toit et dessine des strates.

La tôle, quand elle vieillit, rouille aux fixations et aux arêtes. On remplace les clous par des vis, on ajoute une bande de caoutchouc, on refait le débord. Le chaume se répare botte par botte. On remplace d’abord la base, puis on remonte, pour éviter les infiltrations. Là encore, le nhimbe joue son rôle.

Ce qui change, ce qui tient

Vous verrez des panneaux solaires sur des pignons de briques, des réservoirs d’eau de pluie, des huisseries métalliques. Vous entendrez aussi des réserves : la tôle fait du bruit, le béton fissure si l’on coule trop vite, le parpaing « transpire » mal. Les familles arbitrent entre coût initial, confort thermique, entretien et statut social que confère une maison « moderne ». Certaines choisissent une voie hybride : murs en brique crue, enduit ciment côté pluie, chaume sur la cuisine et tôle pour les pièces de nuit.

Un point mérite attention si vous travaillez sur ces sujets. L’usage intensif des termitières pour la brique crue ou cuite concerne désormais des zones entières. Des voix appellent à préserver une partie des mottes et à replanter pour stabiliser les sols. D’autres misent sur des briques séchées au soleil, qui évitent la cuisson énergivore. L’équilibre entre confort, coût et environnement se joue à l’échelle du village.

Pourquoi ce modèle tient encore ?

Parce qu’il répond à trois réalités. D’abord, la disponibilité des matériaux. La terre, le bois, l’herbe sont proches et peu coûteux. Ensuite, le climat : un mur en terre et un toit de chaume offrent un confort d’été que beaucoup d’habitations en tôle n’atteignent pas sans artifices. Enfin, la vie sociale : une maison rurale zimbabwéenne n’est pas qu’un abri. C’est un lieu qui matérialise les liens, avec une cuisine ronde qui rassemble, un grenier qui sécurise la saison, un enclos qui marque l’économie du foyer.