Au Sénégal, la maison de village parle de climat, de sol, de façon de vivre ensemble. Entre les cases rondes coiffées de chaume, les grandes concessions organisées autour d’une cour et les étonnantes maisons à impluvium de Casamance, chaque région a ses formes propres. Elles sont bâties avec la terre, le bois, les pailles disponibles, et elles demandent chaque année un entretien. Comprendre ces maisons, c’est entrer dans la logique d’un quotidien rythmé par la saison sèche, l’hivernage et la vie collective.

Trois climats, trois logiques de bâtir

Du nord au sud, le pays change. Le nord est plus sec, avec une saison des pluies courte. Le centre est soudano-sahelien. La Casamance et le sud-est sont plus humides. Ces écarts pèsent sur tout : épaisseur des murs, pente des toits, matériaux, hauteur des soubassements, choix des essences pour la charpente.

Dans les zones sèches, les murs en terre crue sont plus épais, les ouvertures réduites et les toits coniques évacuent vite l’averse. Plus au sud, la charpente adopte des pentes très marquées pour laisser monter l’air chaud et résister aux pluies longues et intenses. Le plan s’articule autour d’une cour, cœur de la vie.

Les matériaux : disponibles, réparables, sobres

La terre crue (adobe ou banco) se moule à la main. Elle est économique, isole bien, se répare avec une pelle et de l’eau. Beaucoup de villages montent les murs en briques crues puis crépis à l’argile. Dans les zones de latérite, la pierre rouge sert aux soubassements et parfois aux murs entiers. Des fibres végétales (pailles de mil et de sorgho) donnent le chaume. La charpente se compose de perches et de troncs, souvent du palmier rônier, recherché pour sa dureté et sa tenue à l’humidité. Des travaux universitaires décrivent ce palmier comme un bois de construction durable, utilisé en poutres, poteaux et planchers.

La toiture est l’élément le plus visible. Elle protège et régule la chaleur. Un chaume bien posé garde la fraîcheur. Il faut le renouveler après quelques saisons, selon l’exposition et la qualité des pailles. Là où l’on trouve du rônier, les artisans tressent des couvertures épaisses, tenues par des ligatures serrées. Dans les années récentes, des toitures en tôle ondulée ont gagné du terrain pour leur rapidité de pose.

Le plan de la concession : plusieurs cases, une cour

À la campagne, la maison s’entend souvent comme une concession, avec plusieurs volumes organisés autour d’une cour. Une case pour dormir, une autre pour la cuisine, un grenier, une aire pour le petit bétail, parfois une douche et des latrines sur un côté. Le foyer se déplace selon la saison pour éviter la fumée dans les chambres. Vous verrez aussi des abris ouverts pour l’ombre de midi.

Cette organisation répartit les fonctions et limite les risques : si un feu prend la cuisine, il n’emporte pas la chambre. La cour joue le rôle de pièce de séjour à ciel ouvert. On y pile le mil, on y tisse, on y apprend aux enfants à trier les arachides. Les visiteurs s’assoient à l’ombre du grand arbre quand il y en a un. Vous pouvez le remarquer dès l’entrée : les circulations sont courtes, et tout tourne autour de cette cour.

Des formes qui se lisent au premier regard

Chaque région du Sénégal a ses silhouettes de maison. Rondes, rectangulaires ou très pentues, elles se reconnaissent d’un coup d’œil et traduisent des choix pratiques face au climat.

La case ronde à toit conique

C’est l’image la plus fréquente en zone rurale. Un mur circulaire en terre crue, de 2 à 3 mètres de haut. Une charpente rayonnante, ligaturée, qui pointe vers un épi de faîtage. Le pied du mur est élargi pour mieux porter le toit et éloigner l’eau de ruissellement. L’orientation de la porte limite l’ensoleillement direct et la prise au vent dominant. Cette case rurale se retrouve chez plusieurs groupes au Sénégal, avec des détails qui varient : hauteur de la sablière, taille de l’auvent, présence d’un petit porche.

La case rectangulaire

Dans le bassin arachidier et des zones de cultures, vous croiserez aussi des plans rectangulaires, montés en briques d’argile crue ou en blocs de terre latéritique. Atout : murs plus faciles à aligner, extension possible par ajout d’une travée. Certains villages alternent les deux formes dans une même concession.

Les toits très pentus du sud-est

Dans le pays bassari et bedik (région de Kédougou), les toits montent haut et tombent bas, avec une pente vigoureuse, posée sur des murs courts. Les villages forment des ensembles denses, la paille descend presque au ras du sol. Cette architecture s’inscrit dans un paysage culturel classé par l’UNESCO, où pratiques agricoles, rites et formes bâties vont de pair. Voir les huttes du peuple Bédik.

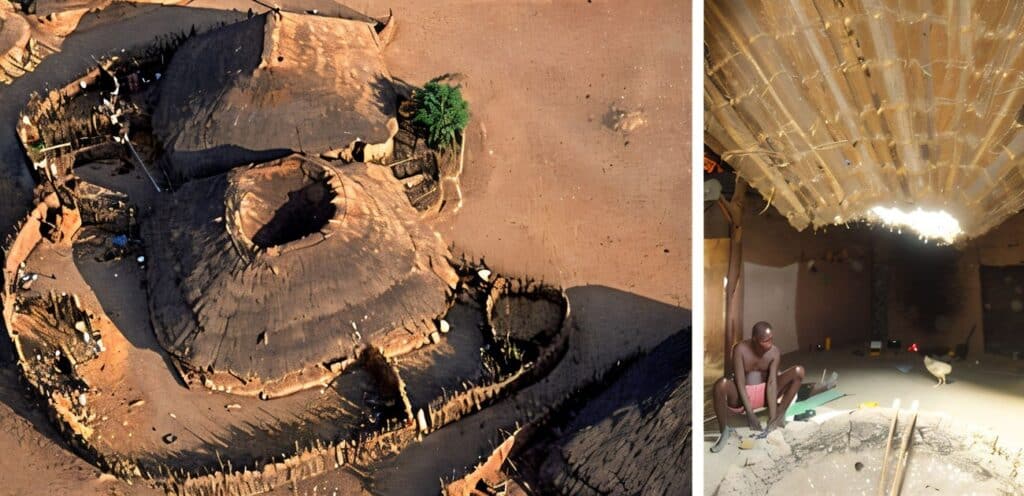

La case à impluvium de Casamance

Vous n’oublierez pas cette maison si vous la rencontrez un jour et que vous pouvez y entrer. De l’extérieur, on voit une grande masse ronde coiffée de chaume. En passant l’une des portes, on arrive dans une cour circulaire ouverte au ciel. La toiture, en pente vers ce centre, fait tomber l’eau dans une rigole puis vers un bassin. La ceinture de pièces s’ouvre sur cette cour, pas vers l’extérieur. Le cœur de la maison devient à la fois réservoir, puits de lumière et espace frais. C’est une invention des Diola/Jola en Basse-Casamance, visible dans des villages comme Enampore ou Mlomp. Des articles et mémoires récents décrivent ce dispositif comme un système très abouti de confort d’été et de collecte d’eau.

Et sur le plan de la vie quotidienne, cela change tout. Le matin, on balaie la cour. Les enfants y jouent à l’ombre quand le soleil est haut. La nuit, la fraîcheur revient depuis ce centre ouvert. Après l’hivernage, la famille colmate les fissures au crépi d’argile, tasse les ligatures de chaume, et vérifie la continuité de la rigole. Lisez notre article sur les cases à impluvium de la Casamance pour en savoir plus.

Greniers, clôtures et petits ouvrages

Les greniers sont souvent sur pilotis. Le plan est circulaire ou carré. Un petit cône de chaume couvre le tout. On place des disques de bois sur les poteaux pour décourager rats et serpents. Les clôtures, quand il y en a, se tressent en branches et en palmes. Le rônier sert à fabriquer les portes et linteaux. Des publications techniques rappellent sa résistance mécanique et sa tenue face aux insectes.

Au sol, les cours reçoivent parfois une couche de coquilles ou de sable, ce qui draine et sèche vite. Dans les zones marécageuses, on rehausse les plateformes pour éviter la stagnation d’eau. La logique est la même : faire facile à entretenir, avec ce que l’on a sous la main, sans machines lourdes.

Construire, c’est aussi entretenir

Avant l’hivernage, tout le monde s’y met. On refait les enduits, on remplace les bottes de paille abîmées, on purge la base des murs si des remontées d’humidité apparaissent. Les fissures se traitent à l’argile grasse. Le bois se revisse avec de nouvelles ligatures. Vous verrez des charpentiers monter pieds nus sur le cône, corde à la taille, pour resserrer les lignes de chaume. C’est une scène très parlante.

En saison sèche, la poussière et le vent fatigue les toitures. On ajoute des pierres en périphérie du cône pour lester les bottes. Parfois, des filets ou des nattes retiennent le chaume quand les orages arrivent. Ces précautions prolongent la durée de vie du toit et évitent des réparations trop fréquentes.

Usages intérieurs : peu d’objets

L’intérieur d’une maison rurale sénégalaise est généralement sobre. Une natte, quelques calebasses, des mortiers, une jarre d’eau. Le couchage se range en journée pour libérer de la place. La pièce garde la fraîcheur grâce à la masse des murs et au faible nombre d’ouvertures. Pas de cloisonnement lourd : la cour fait salon, la cuisine se met à l’abri du vent, et les visites se tiennent à l’ombre du porche.

Dans les grandes concessions, chaque zone a sa fonction. Un espace est réservé à la cuisine, un autre au bétail, et un coin est dédié aux anciens. Même sans explication, ces usages se devinent : l’emplacement des marmites, les traces de fumée sur les murs, ou encore la façon dont les bancs sont orientés.

Traditions et mutations

L’usage de la tôle, du parpaing et du ciment gagne du terrain dans de nombreux villages. Cela ne veut pas dire que l’argile disparaît totalement. Au contraire, des équipes locales et des associations reviennent à la terre crue, aux blocs comprimés, aux enduits stabilisés, pour réduire la chaleur et les coûts d’entretien des habitations. Des reportages récents et des articles de presse montrent cette dynamique : monter des murs qui respirent et tiennent la pluie avec un savoir-faire local remis au goût du jour.

La réponse n’est pas la même partout. Là où la main-d’œuvre manque, on préfère la tôle qui va vite. Là où l’on peut mobiliser un chantier participatif, la terre reste compétitive. Ce choix dit quelque chose de l’économie du village, du calendrier agricole, et des solidarités en place.

Matériaux et fonctions : aide-mémoire

- Terre crue (adobe/banco) : murs épais, bonne inertie, réparation aisée à l’eau et au torchis

- Pierre latéritique : soubassements, murs selon disponibilité locale

- Bois et perches : charpentes ligaturées, porches, linteaux

- Palmier rônier : poteaux, poutres, menuiseries grâce à sa dureté et sa tenue à l’humidité

- Chaume (pailles de céréales, palmes) : couverture isolante, à reprendre périodiquement

- Tôle ondulée : pose rapide, mais chaleur et bruit sous l’averse, à traiter par plafonds ventilés

À observer lors d’une visite

- Pente du toit et dessin de l’auvent

- Épaisseur des murs, ressauts au pied pour l’écoulement

- Position de la porte par rapport au vent dominant

- Organisation de la cour : foyer, meule, grenier

- Détails de liaison : ligatures, nœuds, chevilles

- Trace de l’eau : rigoles, seuils, pierres de drainage

- État des enduits, reprises récentes, teintes de la terre

Quelques repères régionaux

- Nord et vallée du fleuve : les maisons de forme ronde et rectangulaire côtoient des clôtures ajourées. Moins de bois disponible dans ces régions, plus d’argile.

- Centre arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) : concessions étendues, alternance de cases et de volumes rectangulaires. Murs en banco, toitures coniques ou à deux pentes.

- Casamance : case à impluvium dans certains villages diola, toitures épaisses, ombre généreuse.

- Sud-est (Kédougou) : villages compacts, toits très pentus, liens directs entre pratiques agricoles et formes bâties. Cette cohérence se lit dans le paysage autant que dans chaque maison.

Ce que disent ces maisons

Elles racontent une manière de composer avec la saison des pluies, la chaleur et le travail des champs. Elles montrent une économie d’énergie avant l’heure : l’ombre, l’inertie, la ventilation naturelle. Elles demandent du soin chaque année, mais ce soin se donne en famille et entre voisins. Et quand la tôle arrive, cela ne chasse pas forcément l’argile : les villages arbitrent, mélangent, testent.

Si vous devez retenir une idée, gardez celle-ci : la maison rurale au Sénégal n’est pas une chose isolée. C’est un ensemble, avec sa cour, ses cycles d’entretien, ses greniers et ses seuils.