Dans le vieux Nicosie, certains portails sont fermés, même en plein jour. Si vous avez la chance qu’un battant s’ouvre, vous découvrez autre chose que ce que montre la rue : une cour intérieure calme, des arcades en pierre, un escalier en bois, une galerie suspendue qui relie les pièces comme un pont domestique. C’est là que la ville se comprend. Pas sur l’avenue commerciale, mais derrière les murs, dans ces maisons tournées vers l’intérieur, héritées des périodes vénitienne, ottomane et britannique.

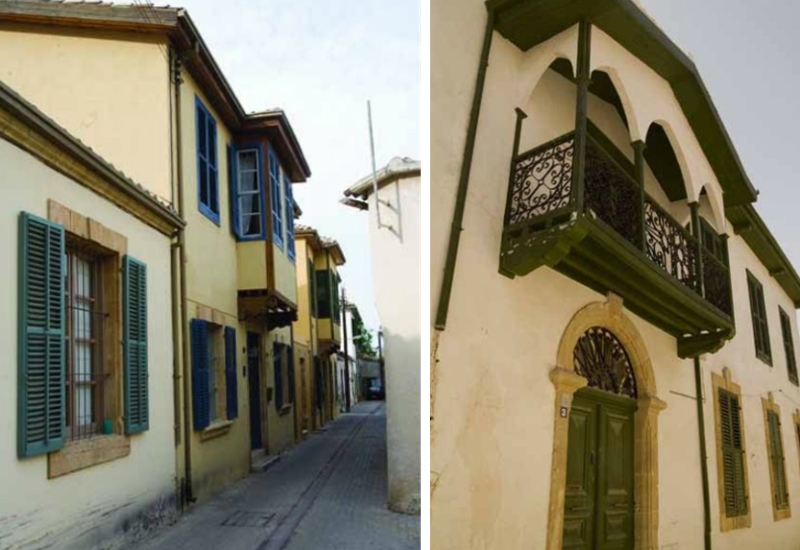

Ces maisons à cour et galeries de bois ne sont pas un détail. Elles donnent la mesure d’une culture urbaine qui cherche la fraîcheur, la discrétion et la continuité des liens familiaux. Vous pouvez les voir restaurées à Laiki Geitonia, dans les rues de Chrysaliniotissa, dans le quartier Arabahmet ou autour de certains musées installés dans d’anciennes demeures comme la Lusignan House ou l’Eaved House.

Un plan tourné vers la cour

La maison traditionnelle de Nicosie, dans l’enceinte des remparts vénitiens, s’organise autour d’une cour centrale. C’est l’espace qui distribue tout : les pièces, les escaliers, les galerie, les dépendances. Elle concentre l’air, l’eau, l’ombre, les sons du quotidien. Une étude sur la maison dans la ville intra-muros décrit cette organisation comme un système rationnel : la cour reçoit la lumière, les pièces se protègent derrière ses parois, les ouvertures donnent sur un espace contrôlé plutôt que sur la rue.

Cette disposition répond à plusieurs besoins : intimité, séparation des espaces masculins et féminins dans certaines périodes, sécurité, maîtrise du climat. La rue est étroite, parfois bruyante. La vie réelle se déroule un pas plus loin, derrière la porte. Quand vous entrez, la transition est nette : du tumulte et du bruit de la rue vers une surface pavée, un puits, un oranger, quelques pots, une chaise contre le mur.

Galeries de bois : un seuil entre intérieur et ciel

Les galeries en bois qui bordent la cour à l’étage prolongent cette logique. Elles ne cherchent pas à impressionner depuis l’espace public. Elles servent à circuler, à surveiller les enfants, à discuter à l’écart, à faire sécher le linge, à trouver un courant d’air. On y passe, on s’y attarde, on observe sans être vu.

Souvent, ces galeries reposent sur des consoles ou poteaux, avec un garde-corps plein ou ajouré. Dans certains cas, elles débordent légèrement sur la rue, sous un avant-toit généreux, et installent un dialogue entre intérieur et extérieur. Les maisons comme Arabahmet ou Taht-el-Kale conservent ce vocabulaire : avancées de bois, fenêtres alignées, parfois une pièce en surplomb qui amplifie l’ombre sur le trottoir.

Une anecdote revient souvent parmi les architectes locaux : ces galeries étaient aussi un outil de négociation sociale. On pouvait saluer le voisin, surveiller l’entrée, échanger quelques mots sans s’exposer directement dans la rue. Une forme de sociabilité mesurée, ancrée dans l’architecture elle-même.

Matières locales, héritages entremêlés

Les maisons à cour du vieux Nicosie sont le résultat de couches successives. La pierre calcaire locale, les briques crues, le bois, la chaux, parfois des fragments de réemploi. Les périodes lusignan et vénitienne apportent arcs et encadrements sculptés. La période ottomane renforce le modèle de la cour, des pièces en enfilade, des encorbellements et des plafonds en bois décorés. Certains édifices comme la Lusignan House combinent ainsi porte gothique, cour intérieure et aménagements ottomans tardifs.

Ces hybridations ne relèvent pas d’un catalogue. Elles naissent de contraintes très concrètes : matériaux disponibles, artisans, règles de voisinage, coût du chantier. Une porte monumentale sur rue est rare ; la vraie mise en scène de ce type de maison chypriote se trouve parfois dans la cour, avec un escalier travaillé, un balcon couvert, un plafond peint au-dessus de la pièce principale.

Lumière, ombre et climat : une réponse précise

À Nicosie, l’été s’étire, brûlant et lumineux. Ici, on ne combat pas la chaleur, on apprend à vivre avec. Les maisons à cour et leurs galeries de bois sont des alliées du quotidien. Les ruelles étroites gardent l’ombre, les murs épais retiennent la fraîcheur. Dans la cour, l’air circule doucement ; sur la galerie, la lumière devient supportable. Tout semble pensé pour respirer un peu, même en plein mois d’août.

Une étude menée sur l’architecture domestique de la ville intra-muros de Nicosie rappelle que la cour crée un microclimat mesurable : plusieurs degrés de moins que dans la rue, un taux d’humidité différent, un confort accru en fin de journée. L’usage combiné de volets en bois, de persiennes et de petites ouvertures bien orientées complète cet équilibre architectural. Pas besoin de discours théorique : il suffit de s’asseoir dix minutes à l’ombre d’une de ces galeries pour sentir la logique du dispositif.

Une maison partagée : familles, travail et voisinage

Dans ces maisons, chaque mètre carré a une fonction. Une pièce d’hiver plus compacte. Une pièce d’été plus ouverte. Un espace pour recevoir, un autre pour cuisiner, un autre pour stocker. La cour sert parfois d’atelier, de lieu de travail manuel, de surface commune pour les femmes de la maison.

Les galeries de bois structurent aussi la hiérarchie interne. L’étage accueille les pièces plus intimes et la chambre la mieux orientée, souvent tournée vers la cour, parfois plus décorée. Le rez-de-chaussée reste plus pratique : stockage, animaux à certaines périodes, circulation directe vers la rue.

Des recherches sur le bâti traditionnel de Nicosie montrent que plusieurs familles élargies pouvaient partager une même parcelle, avec une cour commune et des accès différenciés. La maison ne se lit pas seulement comme un objet isolé, mais comme un petit système social : liens familiaux, solidarité, surveillance réciproque. Cette organisation favorise une forme de voisinage intime, où l’on s’entraide sans empiéter sur la vie de l’autre. Les repas, fêtes, deuils, se vivaient dans cet espace partagé.

Quartiers et maisons repères dans le vieux Nicosie

Chaque quartier de Nicosie a gardé une personnalité, souvent liée à son histoire religieuse, à son groupe d’habitants ou à la fonction de ses bâtiments. Certains secteurs ont été restaurés, d’autres sont dans un état brut. Pour comprendre leur logique, il suffit de parcourir ces fragments encore lisibles.

Laiki Geitonia : un échantillon restauré du Nicosie d’autrefois

Ce quartier piéton, situé près de la porte de Famagouste, a été restauré dans les années 1980. Les ruelles pavées, les maisons blanchies à la chaux et les menuiseries bleues offrent une image accessible du bâti traditionnel. Les habitations reprennent la typologie de la cour centrale avec galerie en bois et escalier extérieur. On y observe bien la transition entre rue, portail, cour, et loggia couverte.

Laiki Geitonia n’est pas un quartier intact (beaucoup de maisons ont été reconstruites pour accueillir boutiques et restaurants) mais il donne un aperçu du langage architectural local. C’est aussi un bon point de départ pour comprendre les proportions, les matériaux et l’esprit des maisons du centre historique.

Chrysaliniotissa : le cœur résidentiel préservé

À l’est de la vieille ville, ce quartier porte le nom d’une église byzantine du XVe siècle, la plus ancienne de Nicosie encore en activité. Chrysaliniotissa a conservé son tissu urbain d’origine, avec des ruelles sinueuses et des murs en pierre crue. Beaucoup de maisons possèdent encore leur cour intérieure, souvent plantée de citronniers ou d’orangers, avec une galerie en bois à l’étage et des volets colorés.

Ce secteur a longtemps abrité des familles modestes et des artisans. Sa restauration, plus mesurée que celle de Laiki Geitonia, garde quelque chose de domestique et d’authentique. Certaines maisons abritent des ateliers d’artistes, des bars ou des restaurants comme le « Obo KItchen » ci-dessous..

Arabahmet : l’héritage ottoman

Situé du côté nord-ouest de la vieille ville, Arabahmet est le quartier le plus marqué par l’époque ottomane. Ses maisons se distinguent par leurs encorbellements, leurs balcons de bois couverts et leurs toitures débordantes. Le plan est celui de la cour, mais la composition s’enrichit de détails orientaux : plafonds à caissons peints, niches décoratives, arcs en plein cintre et carreaux vernissés.

La maison dite Eaved House, transformée en musée ethnographique, en donne un exemple précis. Elle présente un étage à galerie de bois continue, soutenue par des poteaux, et un rez-de-chaussée en pierre calcaire. Les pièces s’ouvrent sur la cour, créant un espace semi-public très agréable.

Aujourd’hui, Arabahmet est un quartier mixte, partagé entre restaurations, ateliers, et maisons encore habitées par des familles chypriotes turques ou des migrants. Ses façades et ses avancées de bois rappellent une époque où la ville de Nicosie se vivait tout d’abord de l’intérieur.

La Lusignan House : une demeure de transition

Cette maison, située dans la partie nord de Nicosie, illustre la rencontre entre les héritages gothique et ottoman. Son portail sculpté à arc brisé trahit la période lusignane, tandis que la cour, les galeries et les boiseries intérieures relèvent de l’organisation ottomane. On y voit comment les styles se sont mêlés sans effacer la logique du plan centré sur la cour. Cette superposition de cultures se lit dans les moindres détails : un motif floral vénitien voisinant avec un plafond peint à la façon turque, une colonne médiévale soutenant une galerie en bois plus récente. La maison devient ainsi un témoin concret de la continuité urbaine de Nicosie, où chaque époque a laissé sa trace sans effacer la précédente.

La maison a été restaurée pour servir de musée, mais ses proportions demeurent lisibles : cour centrale pavée, escalier extérieur en pierre, galerie de bois continue à l’étage. Ce type de structure révèle la continuité du modèle chypriote à travers les siècles, adapté aux goûts et aux pouvoirs successifs.

L’Eaved House : la maison au large débord de toit

Toujours dans Arabahmet, l’Eaved House tire son nom de ses toits à fortes avancées (eaves) destinées à protéger murs et galeries du soleil. Construite au XIXᵉ siècle, elle se compose d’un rez-de-chaussée en pierre et d’un étage à structure bois, avec un balcon en surplomb sur la rue. À l’intérieur, la cour relie plusieurs pièces autour d’un escalier en pierre et d’un puits central.

Cette maison illustre parfaitement la double logique de la maison nicosienne : fermée sur rue, ouverte sur sa cour. Aujourd’hui, elle sert d’espace culturel, permettant de comprendre le rôle des galeries comme zones d’échange, de repos et de ventilation naturelle.

Yeni Jami : le quartier discret du sud-ouest

Moins connu que les précédents, le secteur de Yeni Jami, proche de la mosquée du même nom, présente encore un tissu dense de maisons à cour. Les parcelles y sont étroites, les murs parfois inclinés par le temps, et les portails gardent leurs battants de bois d’origine. On y croise des habitations modestes, généralement à un étage, avec une cour minuscule et une galerie abritée.

Ce quartier rappelle que le modèle de la maison à cour n’était pas réservé aux grandes demeures. Il s’adaptait à toutes les échelles, y compris les plus humbles. C’est là que se mesure la vraie solidité du type : capable de traverser les siècles, les régimes et les usages sans perdre son équilibre.

En parcourant ces quartiers, on comprend que la maison à cour et les galeries ne sont pas une formule architecturale isolée. C’est un langage commun, modulé selon les moyens, les croyances et les habitudes de chaque famille. Et c’est sans doute ce qui fait encore la cohérence du vieux Nicosie : un tissu où chaque cour, chaque escalier, chaque galerie de bois parle d’une manière d’habiter dans la durée.

Comment regarder ces maisons aujourd’hui ?

Si vous visitez le vieux Nicosie, vous pouvez adopter une grille de lecture simple :

- Regardez la rue : largeur, ombre, continuité des murs.

- Observez la porte : sa taille, son arc, la différence entre ouverture publique et accès discret.

- Dès que vous le pouvez, cherchez la cour : puits, arbres, escalier, usage réel ou vestige.

- Suivez la galerie de bois : comment elle relie les pièces, comment elle suspend le quotidien au-dessus du sol. C’est là que la maison respire, entre ombre et mouvement.

Vous verrez alors que ces maisons à cour et galeries de Nicosie ne relèvent ni du folklore ni du décor touristique. Elles racontent une manière de vivre ensemble derrière des murs épais, avec un climat exigeant, dans une ville aux histoires entremêlées. Elles prouvent que l’architecture domestique peut rester sobre sur rue, et généreuse à l’intérieur, sans emphase, avec des moyens mesurés.

Et si vous tombez sur une porte entrouverte, vous savez quoi faire : un regard discret, un pas de côté, juste le temps d’apercevoir la cour qui donne encore son rythme au vieux Nicosie.