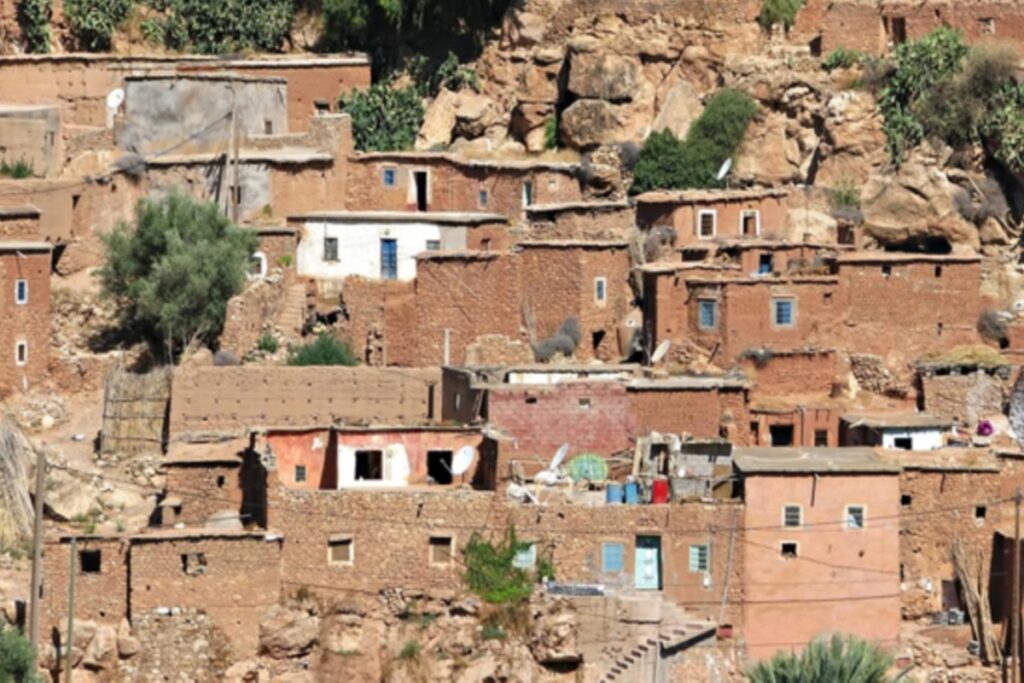

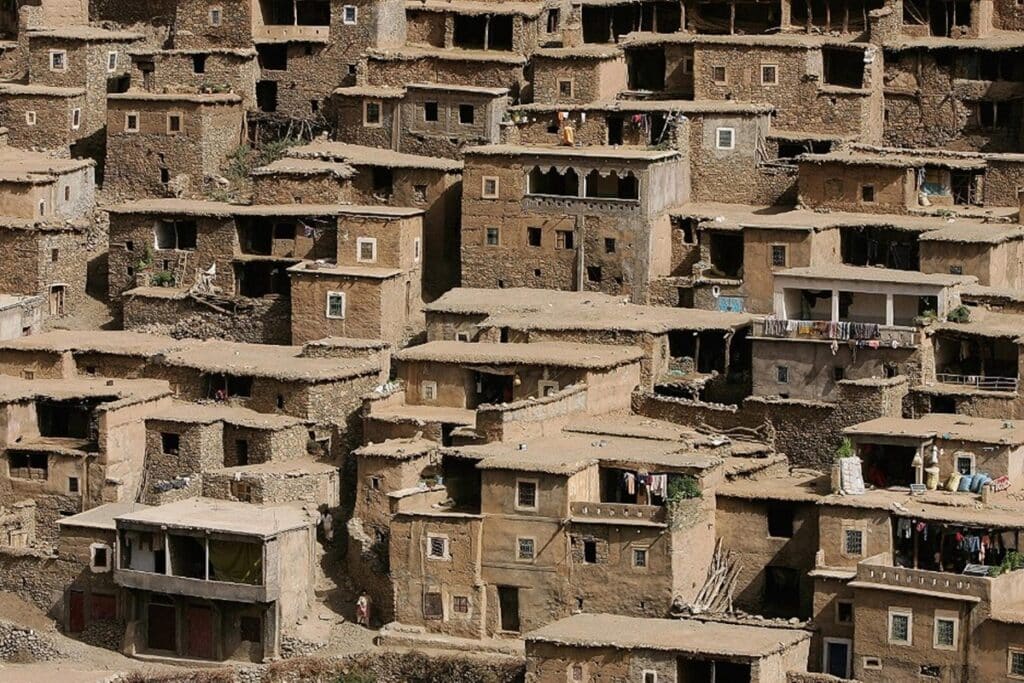

Dans les montagnes de l’Atlas du Maroc, les anciens Berbères vivent dans un environnement hostile et restent fidèles à leurs traditions et leur mode de vie dans certaines des régions les plus difficiles du continent africain. Indomptables et fiers, ils s’appellent eux-mêmes Amazigh (censé signifier « homme libre »). Leur territoire est le majestueux Atlas, la plus grande chaîne de montagnes d’Afrique. Les villages amazighs sont éparpillés dans des paysages arides et désertiques avec une roche orange brûlée.

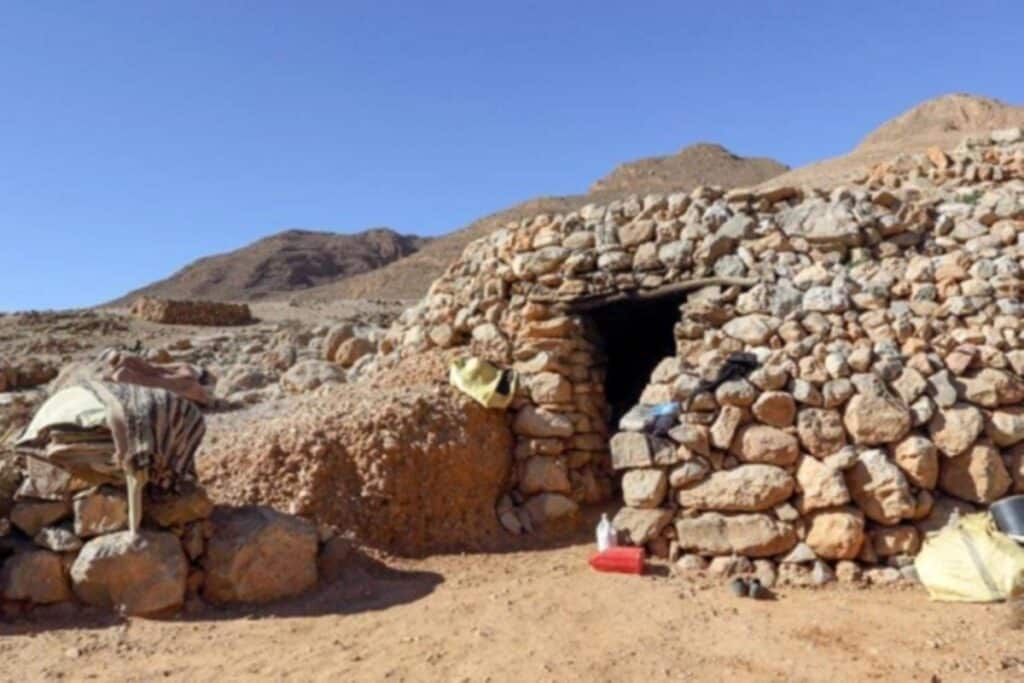

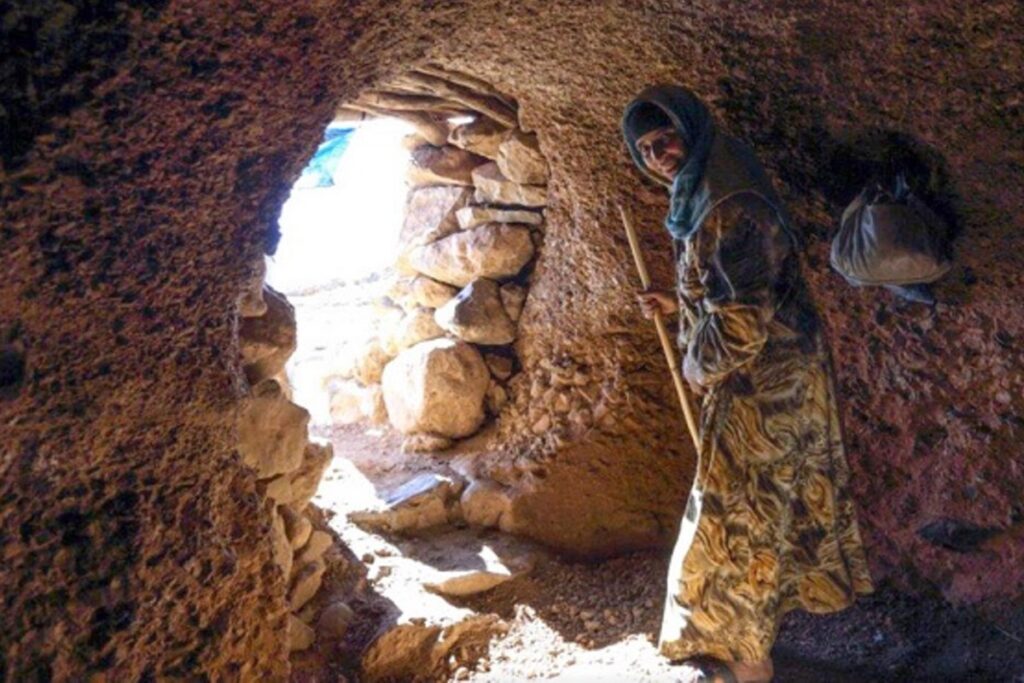

En Afrique du Nord, les Berbères représentent environ 50 millions d’habitants. Au moins 15 millions de Marocains sont des amazighs, divisés en différents groupes selon leurs dialectes. Aujourd’hui, ils comptent sur le bétail et l’agriculture comme leurs principales sources de revenus, et pour maintenir un style de vie nomade très proche de leurs ancêtres. Certains vivent dans des maisons en terre battue ou en pierre sans électricité ni eau courante, tandis que d’autres habitent encore avec leurs moutons et leurs chèvres dans des grottes de montagnes éloignées. D’autres vivent plus près des villes.

Dans l’Atlas, l’architecture n’est pas un style posé sur un paysage. C’est un outil pour vivre en altitude, gérer le froid, l’orage, la pente, le vent. Vous verrez des volumes sobres, des murs épais, des toits-terrasses couverts d’une terre tassée. Rien d’ostentatoire. Tout vise la tenue dans le temps, l’économie de moyens et la coopération du village. Et cela donne des maisons d’une grande cohérence.

Où vous êtes, et qui bâtit ?

Des plateaux du Moyen Atlas aux gorges du Haut Atlas, jusqu’aux reliefs secs de l’Anti-Atlas, les familles amazighes bâtissent avec ce que fournit la vallée. La pierre affleure ? On l’emploie en soubassement, parfois sur toute la hauteur. La terre est bonne ? On élève des murs en pisé ou en adobe.

Le bois vient des essences locales : genévrier thurifère, peuplier des rivières, cèdre de l’Atlas selon les zones. Les villages se perchent sur des crêtes défensives, ou s’alignent le long des oueds. La maison s’inscrit dans ce dispositif général : compacité, entraide, parcelle calculée au mètre.

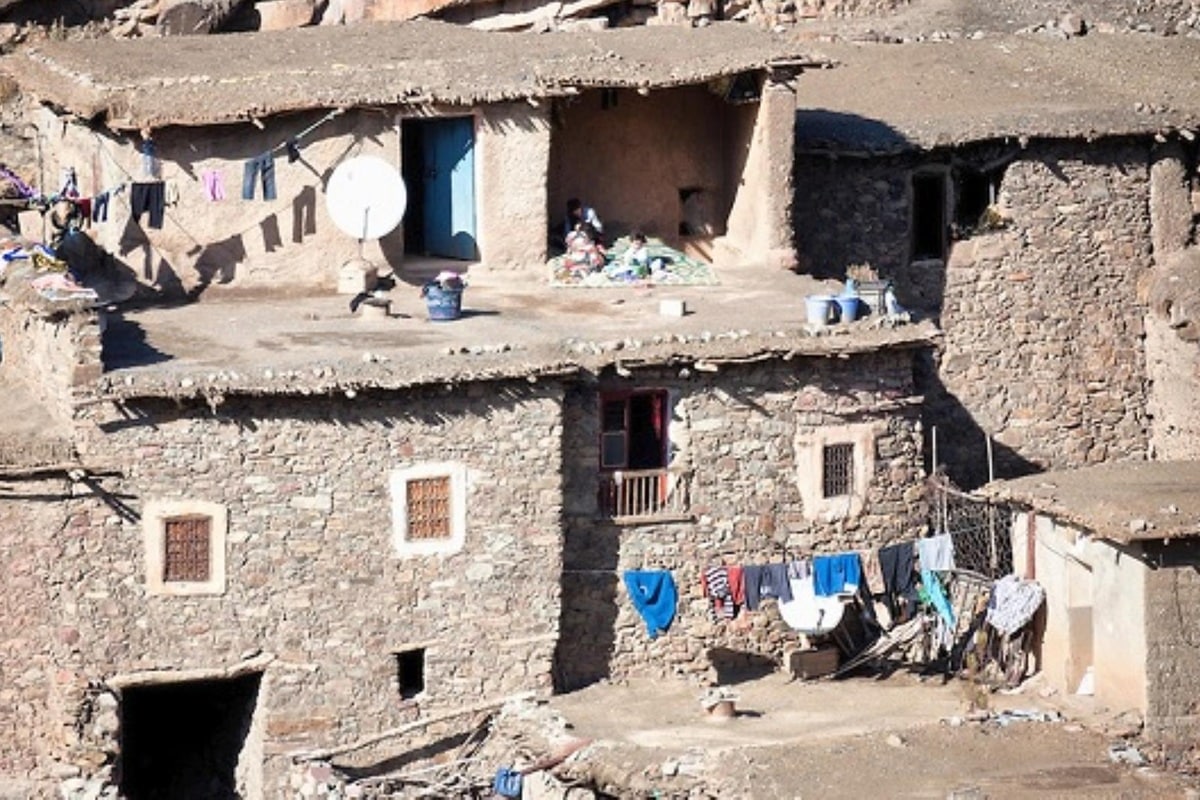

Dans ce contexte, le bâtiment n’est pas un objet isolé. Il s’emboîte à la cour, à l’étable, aux terrasses superposées où l’on sèche noix, figues et céréales. Le relief impose le plan. La façade amont reçoit l’entrée, la façade aval s’ouvre sur la vue, avec peu d’ouvertures pour limiter les pertes de chaleur l’hiver.

Les matériaux : terre, pierre, bois, fibres

La terre donne la matière principale. Deux voies dominent. Le pisé : une terre argileuse tassée dans un coffrage en bois, levée après levée. On dit aussi « tabia » dans de nombreux villages. L’adobe : des briques moulées, séchées au soleil, montées avec un mortier de même nature. Les murs atteignent souvent 40 à 60 cm d’épaisseur, parfois bien plus dans les maisons fortifiées. Cette masse régule la température et l’humidité. Elle filtre la poussière. Elle porte sans armature métallique.

La pierre sert en soubassement, pour tenir l’érosion et éviter les remontées d’eau. Dans les gorges, elle monte jusqu’au toit. Les lits sont posés à bain de terre. Les chaînages sont en bois : des rangs de pièces horizontales noyées dans le mur pour répartir les efforts et limiter les fissures.

Le bois fait la charpente des toits-terrasses. Poutres principales, solives serrées, lit de roseaux ou de petites branches, puis une couche de terre damée avec un peu de paille. On ajoute parfois une fine laitance de chaux pour la pluie. Cette toiture se répare vite. On la raffermit après l’hiver.

Comment on construit : gestes, outils, calendrier

Le chantier suit l’année agricole. Après la moisson, les bras se libèrent. On monte les coffrages, on tasse la terre par couches. Les levées suivent un rythme. On frappe vite, mais sans brutalité. Le son change quand la densité arrive ; on s’arrête, on grimpe un cran plus haut. Pour les briques, on moule en bord d’oued et on laisse sécher quelques jours au soleil. Puis on hausse les murs en appareil régulier. Les angles se lient avec attention ; c’est là que la maison peut s’ouvrir en cas de secousse.

Les ouvertures sont modestes. On les coiffe d’un linteau en bois. Les encadrements sont épaissis pour porter la charge et protéger du ruissellement. Les enduits sont en terre, parfois en terre stabilisée à la chaux. Un dernier badigeon blanc peut éclairer une pièce sombre. Sur les façades, la couleur va de l’ocre rouge au brun, selon le gisement local. Rien de standardisé. Chaque vallée a sa nuance.

Le toit-terrasse est un plan de travail. On y bat les céréales, on y étale les fruits. On y dort l’été. On remet la couche de finition après les pluies fortes. Un peu de terre fraîche, et la membrane redevient continue.

Confort d’hiver et fraîcheur d’été

Le climat de montagne impose des écarts. Froid sec la nuit, soleil franc le jour, orages violents au printemps. La masse des murs joue comme un volant thermique : elle emmagasine la chaleur et la restitue lentement. Les petites fenêtres limitent les pertes. Les pièces sont peu hautes ; on chauffe un volume raisonnable avec un foyer modeste. Le sol en terre battue ou en planches garde la chaleur.

L’été, la maison cherche l’ombre. On vit dans les pièces profondes. On dort sur la terrasse quand le vent est doux. Les façades épaisses font écran au rayonnement. On étend des nattes. On ouvre au bon moment, on ferme quand le soleil cogne. Le confort vient d’un pilotage quotidien.

Règles de voisinage et entraide

La construction s’appuie sur l’entraide. Le mot « twiza » revient souvent : on donne de son temps pour les murs d’un voisin, et on reçoit en retour. La journée commence tôt. On porte la terre, on bat la levée, on passe l’enduit. Chacun a son geste préféré. Le soir, on partage un repas. Cette pratique renforce les liens et permet de mener un chantier court avant la saison des pluies.

Le village se dote de quelques règles de base. Hauteur maximale sur la rue, alignement des façades, gestion des écoulements, entretien des murs mitoyens. Pas de grand discours ; une pratique claire qui évite les conflits. Le maâlem, bâtisseur chevronné, arbitre les questions techniques. Il connaît la terre qui fissure, le bois qui résiste, le bon moment pour lever un mur sans le fatiguer.

Ce que ces maisons nous apprennent

L’architecture berbère de l’Atlas marocain enseigne la sobriété. Elle montre qu’une maison peut tirer parti des ressources proches sans gaspillage. Elle prouve que la masse, l’ombre, la mesure des ouvertures valent bien des systèmes mécaniques. Elle rappelle aussi que le bâti vit grâce aux liens humains.

Si vous venez pour comprendre, marchez avec quelqu’un du village. Vous verrez comment une poignée de terre devient mur, comment un toit devient terrasse, comment une cour gouverne la maison. Et vous repartirez avec une idée simple : ici, l’architecture est un art de vivre au quotidien, adapté à la montagne, au climat, au rythme des travaux, au voisinage. Rien d’inutile. Tout est à sa place.