Freetown n’est pas une ville uniforme. Ses maisons le prouvent à chaque coin de rue. Vous y verrez des maisons en planches de bois, des galeries profondes, des toits très pentus, des murs en latérite, des cours animées. Tout cela nous montre une trajectoire urbaine faite d’allers-retours atlantiques, d’adaptations au climat et de contraintes de relief. Et si vous prenez le temps de lever les yeux, vous lirez aussi une histoire politique et sociale dans les détails d’un balcon ou d’un escalier extérieur.

D’où viennent ces formes ?

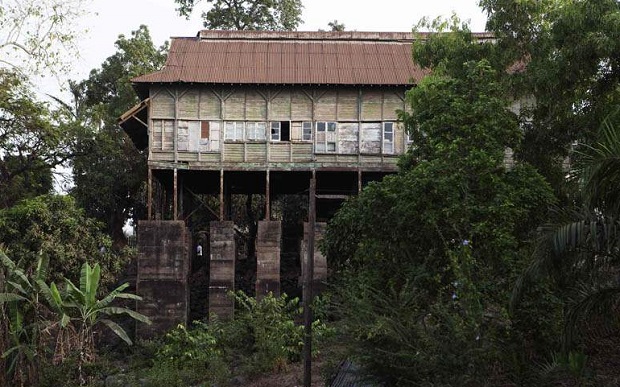

La capitale s’est bâtie sur une promesse : offrir un foyer aux esclaves libérés. À la fin du XVIIIᵉ siècle, des groupes arrivés d’Amérique du Nord et de la Caraïbe s’y installent. Ils mêlent références anglaises, créoles et caribéennes. De là naissent les “board houses” en bois, appelées bod ose en krio. Ces maisons sont devenues un repère du paysage de Freetown, même si leur avenir dépend d’un entretien qui fait souvent défaut. Elles portent encore la mémoire de ce premier métissage architectural de la ville.

Les bod ose : la maison en planches qui respire

Une bod ose se reconnaît : planches horizontales, nombreuses fenêtres, souvent un étage en surplomb. Les ouvertures se répondent pour créer des courants d’air. La toiture est raide. Jadis, elle portait des bardeaux ; la tôle ondulée a ensuite pris le relais. Sur certaines parcelles exposées aux crues, le rez-de-chaussée est dégagé ou très ouvert pour laisser l’eau circuler. Cette architecture est née d’un besoin : tenir la chaleur, évacuer la pluie, ventiler vite après une averse. Et permettre la vie économique : boutique au rez-de-chaussée, logement au-dessus, coin cuisine en annexe ou à l’arrière.

Ces maisons s’inspirent d’un vocabulaire partagé sur les rives de l’Atlantique : porches profonds, jalousies, garde-corps ajourés. À Freetown, elles ont pris une couleur locale : proportions plus compactes, cours étroites, escaliers extérieurs. Elles subsistent dans des rues entières, mais la tôle rouille, le bois se fatigue, les fenêtres se coincent. La menace n’est pas théorique : sans protection réglementaire et sans revenus pour maintenir les charpentes, les démolitions grignotent ce patrimoine.

Hill Station : les bungalows perchés

Sur les hauteurs, un autre paysage : Hill Station. Au début du XXᵉ siècle, des bungalows surélevés y sont montés à partir de kits expédiés depuis le Royaume-Uni. Ossature métallique, planchers à l’étage, pilotis ou haut soubassement, escaliers droits menant à une grande véranda. L’altitude apporte des degrés en moins et plus d’air. Le plan s’organise autour de la galerie, qui devient pièce à vivre aux heures fraîches. Le site est un condensé d’une pensée hygiéniste d’époque : s’éloigner des marécages et capter les vents.

La pierre taillée : Fourah Bay College et les grands murs

Au-delà du bois et de la tôle, Freetown possède des murs puissants en latérite. L’Old Fourah Bay College (1845-1848), sur Ross Road, en est l’exemple le plus lisible : quatre niveaux, blocs de latérite appareillés, arcades régulières, galerie d’angle. Le bâtiment a abrité l’institution qui devint, au XIXᵉ siècle, un pôle majeur d’enseignement en Afrique de l’Ouest anglophone. Sa silhouette dit une autre facette de la ville : la pierre pour marquer la durée, affirmer le statut, encadrer la transmission des savoirs. Le site figure sur une liste indicative patrimoniale et est un repère pour comprendre la trame bâtie de l’est de la capitale.

Cours, parcelles étroites et béton de fortune

Avec la croissance démographique, les formes ont changé. Le parpaing est devenu courant. La cour reste centrale, mais l’épaisseur des murs diminue, l’isolation acoustique aussi. Sur les pentes, les maisons s’agrippent aux talus. Les clôtures montent vite ; les toits en tôle couvrent des pièces multipliées au fil des besoins. Dans plusieurs quartiers, l’autoconstruction est la règle : on coule une dalle, on élève deux murs, on ferme provisoirement avec des plaques de récupération. Ce bricolage permanent n’a rien d’anecdotique ; c’est une économie de survie qui produit une ville réelle, habitée, mobile.

Cette trajectoire crée des tensions : difficulté à raccorder l’eau, l’assainissement, l’électricité ; faiblesse des voiries ; exposition aux aléas. Les chercheurs locaux l’ont documenté : le foncier cher, la topographie et l’histoire des déplacements internes pèsent sur les choix de logement.

Kroo Bay et les quartiers exposés aux eaux

Au pied du centre, Kroo Bay concentre des habitations sur un littoral vulnérable. Les maisons, souvent en matériaux légers, se trouvent à portée directe des crues, du ruissellement, des remontées d’eau. Le coût du terrain attire les ménages les plus modestes, et l’accès rapide aux activités du centre retient les familles. Vous comprendrez mieux la forme des maisons en observant le rapport au sol : socles surélevés bricolés, passerelles de planches, tôles remontées comme des jupes pour éviter l’eau sale à l’intérieur. Des programmes récents tentent d’agir : gestion des mangroves, collecte des déchets, récupération d’eau de pluie, tests de toitures réfléchissantes pour limiter les températures intérieures.

Les immeubles et la ville récente

Depuis la mer, le contraste saute aux yeux. Les maisons anciennes en planches ou en pierre cohabitent avec des immeubles modernes aux façades peintes. Près du port, vous voyez surgir des barres d’appartements, des tours de bureaux, des hôtels de dix ou douze étages. Le béton domine, souvent recouvert d’enduits colorés. L’objectif est clair : loger plus de monde sur des parcelles réduites et concentrer les activités économiques dans un centre urbain dense.

Ces bâtiments plus récents répondent à une autre logique que les bod ose ou les bungalows de Hill Station. Ici, il s’agit d’accueillir des administrations, des banques, des compagnies maritimes. Les formes sont rectangulaires, les ouvertures plus larges, les façades uniformes. L’architecture coloniale et créole a laissé place à un vocabulaire international : béton armé, dalles plates, escaliers intérieurs, ascenseurs.

Cette modernisation s’est faite par vagues. Dans les années 1970 et 1980, les premiers grands hôtels et bureaux sont apparus, symboles d’une capitale tournée vers le commerce régional. Depuis les années 2000, la pression démographique a accentué le phénomène. Les collines se couvrent de logements en dur, souvent construits étage par étage au gré des moyens financiers. Les pentes deviennent un damier de toits en tôle, d’immeubles étroits, de murs inachevés qui attendent le prochain investissement familial.

La vue du port illustre bien cette superposition. En bas, les quais accueillent cargos, ferries et bateaux. Juste derrière, des blocs récents affichent des lignes géométriques franches. En arrière-plan, les collines abritent des milliers de maisons accrochées les unes aux autres.

Ces constructions récentes posent aussi des défis. Le béton garde la chaleur, ce qui augmente l’inconfort pendant la saison sèche. Les réseaux électriques et d’eau peinent à suivre le rythme des nouveaux occupants. La sécurité incendie et la résistance aux séismes sont rarement prises en compte dans la conception. Pourtant, ces immeubles traduisent l’ambition d’une capitale qui veut s’inscrire dans le présent, même au prix de contrastes saisissants avec son patrimoine plus ancien.

Et demain ?

Freetown n’a pas une réponse unique. Les maisons en bois ne seront pas toutes sauvées ; elles ne disparaîtront pas toutes non plus. La pierre continuera d’imposer des volumes solides là où l’on veut affirmer une présence publique. La tôle, elle, dominera encore longtemps les toitures.

Ce qui compte, c’est le degré d’attention porté à chaque détail : un débord de toit rallongé, une ventilation bien pensée, un escalier sécurisé, une gouttière enfin posée.

Vous verrez une ville qui cherche des compromis entre mémoire, confort et sécurité. Une ville qui apprend de ses versants déboisés et de ses zones humides. Une ville où l’on parle autant de mangroves que de charpentes, autant de jalousies que de drainage. Et où les maisons, modestes ou monumentales, continuent d’être le premier manuel d’architecture à ciel ouvert.