Dans les vallées haut perchées du Pamir, la maison traditionnelle appelée Chid structure le quotidien autant qu’elle protège du climat rude. Discrète vue de l’extérieur, elle révèle à l’intérieur une organisation éprouvée par des siècles de pratique. Architecture, matières, lumière, circulation de l’air : tout répond à des règles. Cet article présente les caractéristiques architecturales du Chid, ses usages et ses variantes.

Où trouve-t-on le Chid ?

On rencontre cette maison dans les régions pamiries du Tadjikistan (Gorno-Badakhshan), de l’Afghanistan (Wakhan), du Pakistan (Gilgit-Baltistan, vallées wakhi) et du Kirghizistan. Ces territoires forment des passages historiques liés aux routes de montagne et aux échanges trans-pamirien. Les inventaires menés dans le Wakhan documentent des ensembles d’habitat et d’architecture vernaculaire toujours en usage.

Implantation et forme générale

Le Chid s’inscrit dans un environnement de haute montagne où chaque décision constructive répond à une contrainte précise : pentes abruptes, glissements de terrain, vents froids venus des glaciers et fortes amplitudes thermiques. Dans la majorité des villages du Gorno-Badakhshan au Tadjikistan ou du corridor du Wakhan en Afghanistan, la maison est adossée à la pente ou partiellement semi-enterrée afin de réduire l’exposition aux vents dominants et de profiter de l’inertie thermique du terrain.

Cette implantation limite les pertes de chaleur, stabilise la construction sur des terrains irréguliers et protège le mur arrière, souvent exposé aux éboulis ou coulées boueuses saisonnières.

Dans les zones plus ouvertes, notamment au Pakistan dans les vallées du Haut-Hunza, les maisons sont parfois implantées sur des terrasses maçonnées au-dessus des canaux d’irrigation (karez), afin de prévenir les inondations printanières liées à la fonte des neiges. Vue de l’extérieur, la maison pamirie présente une silhouette volontairement discrète et compacte. On n’y voit ni balcons, ni façades travaillées, ni grandes ouvertures : tout est pensé pour résister et durer dans un contexte climatique extrême.

Le volume est généralement parallélépipédique, avec des murs massifs en pierre liés à la terre, rarement enduits. L’absence quasi totale de fenêtres sur les façades correspond à une logique énergétique : limiter au maximum les déperditions thermiques et se protéger des vents d’altitude. Le toit plat est un élément fondamental de la forme architecturale. Il sert d’espace de travail, de stockage des bottes de foin et de séchage des abricots, des mûres blanches (tut) ou du fumier destiné au feu. Cet usage du toit témoigne d’une architecture agro-pastorale parfaitement intégrée au mode de vie local, où la maison n’est pas seulement un abri, mais un outil économique au cœur de l’autonomie familiale.

Matériaux et techniques

La maison traditionnelle du Pamir repose sur une économie de moyens et l’usage exclusif de ressources locales. Les murs sont construits en pierres non taillées ou grossièrement calibrées, assemblées en maçonnerie sèche ou liées avec un mortier d’argile. Cette technique garantit une inertie thermique élevée : les murs stockent la chaleur du foyer durant la nuit et protègent de la chaleur solaire le jour.

Dans certaines zones, comme la vallée du Wakhan, on retrouve un montage en double paroi avec remplissage de terre ou de gravats, renforçant la stabilité de l’ensemble. L’argile utilisée provient des berges des torrents de montagne, tamisée et mélangée à de la paille ou de la laine caprine pour limiter la fissuration. Les angles de la maison et les encadrements de portes sont parfois renforcés par de gros blocs afin de stabiliser la structure dans les zones sismiques, fréquentes dans le Pamir.

La charpente du Chid utilise des bois résistants aux insectes et aux variations climatiques, principalement le genévrier (archa), le peuplier ou le bouleau, selon leur disponibilité locale. Ces pièces de bois sont employées en poutres horizontales massives et disposées en couches successives formant un plafond épais, capable de supporter le poids du toit plat et des charges de stockage.

Le toit est composé d’un empilement traditionnel : troncs secondaires, branchages, herbes sèches puis couches d’argile compactée. Ce système garantit l’étanchéité tout en laissant respirer la structure. La rareté des ressources ligneuses explique l’usage raisonné du bois et l’absence de grandes portées.

Dans certaines régions, des encorbellements internes ou des liens en bois (équivalents vernaculaires de tirants) assurent la cohésion des murs. Malgré sa simplicité apparente, cette technique constructrice résiste remarquablement au temps et aux séismes, grâce à sa souplesse structurelle.

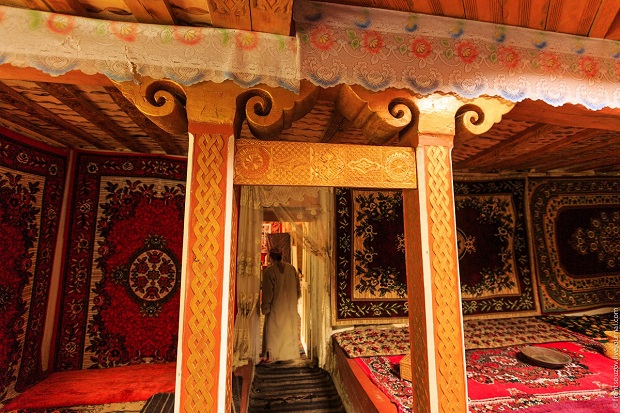

Organisation intérieure : un plan carré lisible

La maison pamirie s’articule autour d’une grande pièce carrée précédée d’un petit hall. À l’intérieur, on distingue un niveau central légèrement abaissé pour les activités quotidiennes, et des banquettes périphériques pour s’asseoir, cuisiner, recevoir et dormir. Cette distribution optimise la chaleur du foyer, la circulation des personnes et l’hospitalité, fonction essentielle de la maison.

Le chorkhona : amener la lumière et ventiler

Au centre du plafond du Chid se trouve l’élément le plus reconnaissable de cette architecture : le chorkhona, un puits de lumière en gradins dont la forme carrée se rétrécit vers le sommet. Construit en superposant plusieurs cadres de bois, il apporte une lumière douce et stable au cœur de la pièce principale, malgré l’absence quasi totale de fenêtres. Ce dispositif répond à une triple fonction : éclairer, ventiler et permettre l’évacuation des fumées du foyer. Dans les conditions climatiques du Pamir, où l’hiver peut durer plus de six mois avec très peu d’ensoleillement direct, ce système apporte un éclairage naturel essentiel à la vie quotidienne et limite la consommation d’huile ou de combustibles.

Le chorkhona fonctionne également comme une cheminée thermique : il crée un tirage naturel qui renouvelle l’air sans refroidir la pièce. La fumée du feu central s’élève, traverse les cadres supérieurs et s’échappe progressivement à l’extérieur. Cette ventilation par convection évite l’accumulation de fumées toxiques et protège les parois et les tissus de suie excessive. Par temps de neige ou de pluie, le chorkhona peut être partiellement refermé à l’aide de planches ou de tissus laineux, tout en maintenant une aération minimale. Plus qu’un élément technique, il s’agit d’une pièce maîtresse du confort intérieur, permettant à la maison pamirie de rester habitable toute l’année à des altitudes dépassant 3 000 mètres.

Cinq poteaux et zones de vie

La structure intérieure du Chid repose sur cinq poteaux en bois qui soutiennent le plafond et organisent l’espace. Quatre d’entre eux sont disposés aux angles du quadrilatère central et supportent les cadres du chorkhona, tandis que le cinquième poteau, appelé « Ali » et légèrement décalé vers l’entrée, joue un rôle de soutien et de transition entre le vestibule et la pièce principale. Cette configuration n’est pas un choix arbitraire : elle répond à une logique constructive éprouvée dans les zones sismiques.

Le système poteaux-poutres répartit les charges verticales tout en offrant une certaine souplesse en cas de mouvement du sol, limitant ainsi les risques d’effondrement total. Le bois étant naturellement plus flexible que la pierre, ce noyau de charpente contribue à la stabilité de l’ensemble, tout en permettant l’ouverture centrale du chorkhona que des murs massifs ne pourraient supporter seuls.

Autour de ces poteaux, l’espace intérieur est divisé en zones de vie fonctionnelles. Le centre accueille le foyer domestique, utilisé pour la cuisson et le chauffage. Autour de cet espace se trouvent des plateformes successives destinées aux activités quotidiennes. Cette organisation hiérarchique du sol rend la pièce lisible d’un seul regard : le niveau inférieur est associé au feu et aux travaux ménagers, les niveaux supérieurs sont des espaces d’assise, de repos, de partage des repas et de réception des invités.

Cette gradation spatiale facilite également la circulation des personnes et le rangement, puisque les zones périphériques servent de stockage pour les tapis, couvertures et ustensiles de cuisine. Ainsi, même sans cloison ni mobilier volumineux, le Chid parvient à ordonner l’espace avec clarté, en respectant à la fois les usages domestiques, les relations d’hospitalité et les impératifs de confort.

Confort d’hiver et d’été

Malgré son apparence rustique, la maison pamirie est un exemple remarquable d’architecture climatique adaptée aux hautes altitudes. Le Chid doit résister à des hivers très longs, avec des températures descendant régulièrement sous les −20°, et des vents puissants venus des glaciers. Pour faire face à ces conditions, les murs épais en pierre et terre agissent comme une enveloppe thermique à forte inertie : ils absorbent progressivement la chaleur du foyer central et la restituent lentement.

La faible hauteur sous plafond et l’absence de grandes ouvertures limitent les pertes de chaleur. La répartition des niveaux intérieurs permet de piéger l’air chaud sur les plateformes où l’on dort ou s’assoit, garantissant un confort acceptable même dans un climat rigoureux. La forme compacte de la maison réduit l’exposition aux vents, tandis que le vestibule agit comme une sas limitant les déperditions.

En été, l’organisation intérieure du Chid continue d’assurer le confort thermique. Le système de ventilation par tirage vertical autour du chorkhona favorise la circulation naturelle de l’air, créant un renouvellement constant sans courant d’air désagréable. Les plateformes situées près des murs, souvent plus fraîches, servent alors de zones de repos. Grâce à l’épaisseur de la toiture en terre battue, la chaleur diurne pénètre lentement et ne se ressent pleinement que dans la soirée, moment où les températures extérieures baissent déjà dans les vallées du Pamir. Les habitants adaptent aussi l’usage des espaces selon les saisons : on vit davantage autour de l’entrée et sur le toit en été, tandis que le cœur de la maison redevient central en hiver. Contrairement à une perception extérieure simpliste, le Chid offre un confort bioclimatique, issu d’une connaissance empirique du milieu montagnard accumulée sur des générations.

Usages quotidiens et hospitalité

Au-delà de son rôle d’abri, le Chid est le cœur de la vie domestique et sociale dans les vallées du Pamir. Tout y est pensé pour la polyvalence : la même pièce accueille les repas, le repos, le travail, parfois même l’élevage en période de grand froid lorsque les chevreaux ou les agneaux sont temporairement abrités à l’intérieur. La cuisine n’est pas un espace séparé comme dans les habitations modernes.

Elle se déploie autour du foyer central, avec des ustensiles rangés à portée de main, dans de petites niches aménagées dans les murs. Les repas sont pris au sol, sur des tapis, et les éléments de literie sont rangés le jour pour libérer l’espace. Cet aménagement sans mobilier fixe répond aux besoins d’une vie rythmée par les saisons, où chaque espace doit pouvoir changer de fonction en quelques instants.

L’hospitalité occupe une place centrale dans la culture pamirie, et la maison en porte la trace directe. L’une des plateformes, souvent située sur le côté droit de la pièce lorsqu’on entre, est réservée aux invités et aux personnes de passage, selon un code d’honneur ancestral. Recevoir un étranger sous son toit est considéré comme un devoir moral dans ces régions historiquement isolées où la solidarité est une garantie de survie. Les voyageurs, bergers en transhumance ou voisins venus de loin trouvent leur place dans le Chid, qui devient ainsi un lieu d’échanges et de circulation des savoirs.

Variantes régionales

Bien que le Chid repose sur un modèle architectural commun, il présente des variations régionales liées aux ressources locales, aux microclimats et aux influences culturelles propres à chaque vallée du Pamir. Dans le Gorno-Badakhshan (Tadjikistan), on trouve les formes les plus représentatives du modèle dit « classique » : maisons semi-enterrées, murs massifs en pierre, cinq poteaux structurants et grand chorkhona central. Au Wakhan afghan, les maisons sont souvent légèrement plus basses et encore plus fermées sur l’extérieur, en raison des vents violents venant des hauts plateaux. Dans ces régions, la priorité est donnée à la protection thermique et à l’économie de combustible. On observe aussi que le vestibule d’entrée y est parfois plus développé, formant un espace tampon entre intérieur et extérieur.

Plus à l’est, dans les vallées du Gilgit-Baltistan (Pakistan), la structure intérieure a le même principe, mais les plateformes sont parfois plus larges et mieux définies, car elles accueillent plus d’activités domestiques. On rencontre aussi des variantes influencées par l’architecture en bois du Karakoram, avec des assemblages horizontaux (poutres croisées ou encastrées) renforçant les murs contre les séismes.

Dans certaines zones pastorales occupées par les Kirghiz du Pamir, la maison en pierre cohabite avec la yourte kirghize (boz üy), mobile et mieux adaptée au nomadisme. Dans les villages mixtes, le paysage architectural montre une superposition d’influences : structures fixes de type Chid pour l’hiver, et habitats textiles mobiles pour les saisons de pâturage. Ces variations montrent que la maison pamirie n’est pas figée : elle s’adapte à la géographie, au mode de vie et à l’économie locale.

Continuités et changements

Aujourd’hui, le Chid continue d’être construit et habité, mais il traverse une phase de transformation accélérée. Dans les villages connectés à la route du Pamir ou à la Karakoram Highway, les matériaux modernes (briques industrielles, blocs de ciment, charpentes métalliques) remplacent progressivement la pierre et le bois local. Cette transition répond à des besoins réels : bâtir plus vite, réduire l’entretien et créer des maisons à plusieurs niveaux pour répondre à la densification des villages.

Cependant, ces solutions importées ignorent souvent les contraintes climatiques locales. Les murs minces en parpaing perdent la chaleur beaucoup plus vite que les murs en pierre et terre. Les grandes fenêtres introduisent des déperditions importantes. Les toits en tôle créent une surchauffe estivale et des nuisances acoustiques. Ainsi, lorsqu’elles ne sont pas adaptées au climat d’altitude, ces maisons pamiries modernes sont parfois nettement moins confortables que les Chid traditionnelles.

À retenir pour vos notes de terrain

- Repérez la compacité du volume et l’appui à la pente.

- Notez la toiture plate utilisée comme aire de séchage et de stockage.

- À l’intérieur, identifiez le niveau central et les banquettes périphériques.

- Observez la structure à cinq poteaux.

- Le chorkhona est le meilleur indice de typicité : profils en gradins, cadres superposés, tirage d’air.

Lexique

- Chid : nom local de la maison traditionnelle du Pamir.

- Chorkhona : puits de lumière en cadres de bois superposés, au centre du plafond.

- Wakhan : corridor montagneux à l’est de l’Afghanistan, prolongé au Tadjikistan et au Pakistan, riche en habitats de haute altitude.

- Banquettes : plateformes périphériques servant d’assise, de couchage et d’espace de réception.