Vous voyez les Maldives comme un collier d’îles claires, bordées de cocotiers. Maintenant, imaginez une maison pensée pour ce décor : légère, réparable, aérée, faite avec ce que l’île donne. C’est la maison traditionnelle maldivienne. Elle se reconnaît à ses matériaux, à sa façon de laisser passer l’air, à son plan. Et surtout à la vie qu’elle accueille : une vie dedans-dehors rythmée par le vent et la mousson.

Matériaux : le bon sens de l’île

Les ressources viennent du pas de porte :

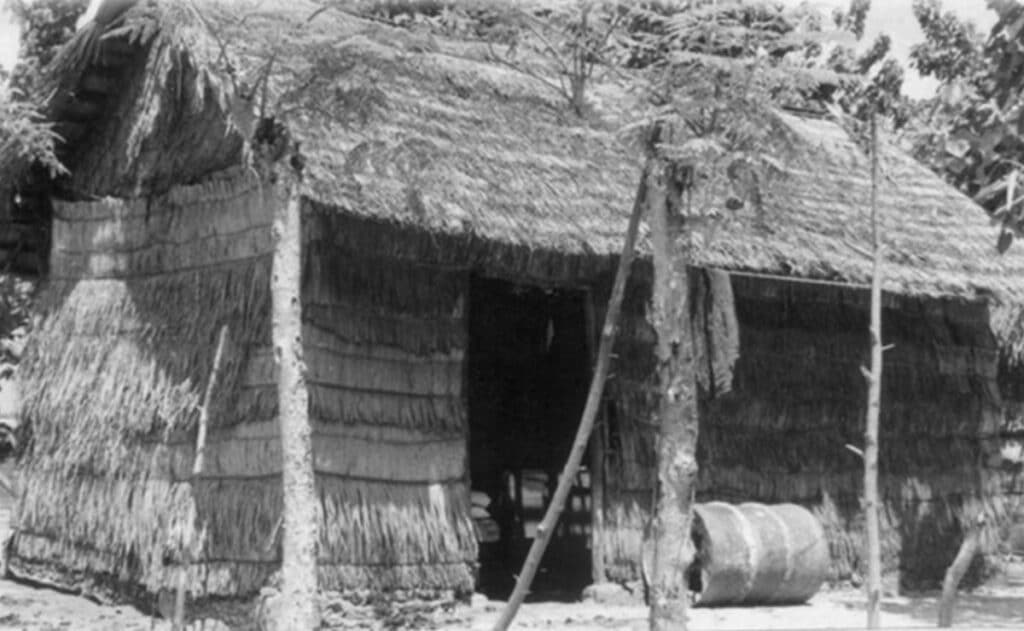

- Bois de cocotier et essences côtières pour la charpente, les montants et les assemblages.

- Palmes de cocotier tressées en nattes pour la peau des murs et la couverture.

- Pierres de plage taillées pour former les soubassements.

- Magū dhandi (sea lettuce tree) pour les cadres : son bois renferme une membrane qui absorbe l’humidité et joue un rôle de barrière.

- Dhumburi dhandi (cork wood) en petits bâtons, liés au cordeau de fibre de coco pour constituer le treillis sous le chaume.

Ces matériaux ne sont pas choisis pour « faire joli ». Ils conviennent au sel, sèchent et se remplacent vite. Dans le tressage des palmes, les micro-interstices suffisent à ventiler sans laisser passer l’eau.

Un chantier qui rassemble

Monter une toiture en palmes est un travail d’équipe. On prépare les bâtons de dhumburi dhandi, on les rince à la mer en groupe, on tisse le treillis à la corde de coco, puis on fixe la peau de palmes par nappes, du bas vers le faîtage. Comptez sept à dix personnes pour porter, tendre, attacher.

Ce chantier crée du lien : chacun apporte sa part. Et tout le monde sait qu’il faudra revenir, pour resserrer, remplacer, entretenir. La durabilité vient d’abord de là : la maison reste vivante si on s’en occupe.

Un plan simple, pensé pour la vie sociale

Le plan type est rectangulaire et bipartite : une pièce publique à l’avant, une pièce privée à l’arrière. Un vestibule marque la transition. Les hommes reçoivent et discutent à l’avant ; les femmes et les enfants dorment et s’installent à l’arrière. Un rideau sépare les usages si besoin.

On trouve souvent une banquette en bois dans la partie publique, et une balancelle (aendhu) dans la partie privée. Ce partage n’est pas rigide : on déplace un voile, on recompose l’espace pour un repas, une prière, une réunion de famille. Le plan n’écrase pas le quotidien, il l’accompagne.

Orientation : croyance et bon sens

L’orientation de la maison dépendait fortement de leurs croyances traditionnelles. Ainsi, placer la maison orientée d’est en ouest était considéré comme courageux et porteur de chance.

Grâce à cette orientation, les côtés allongés de la maison étaient exposés au nord et au sud, ce qui constituait une conception très respectueuse du climat. Dans un pays au climat chaud et humide, cette orientation permettait d’éviter la chaleur intense du soleil le matin et le soir. Je pense donc que la croyance ancestrale n’est pas un mythe, mais repose sur une base logique et pratique.

Taille, extension, mobilité : une maison qui s’adapte

La « taille standard » citée par les sources atteint 20 x 12 mètres. C’est grand pour une structure légère, mais logique : la maison abrite souvent plusieurs générations et doit pouvoir s’agrandir. Les assemblages bois autorisent l’ajout d’une travée, d’un auvent, d’une annexe. Et si l’emplacement ne convient plus ? La structure se démonte et se déplace. Cette réversibilité paraît étonnante aujourd’hui. Elle correspond pourtant à une évidence insulaire : on ne fige pas une maison dans un milieu mobile.

Fondations : ni pilotis, ni dalle pleine

Ici, pas de pilotis hauts. Les anciennes maisons reposent sur des assises de pierre : blocs allongés, taillés, calés en périphérie et sous les refends. Au-dessus, une lisse en bois, puis des poteaux, puis des liaisons horizontales. Cette chaîne constructive découple le bois du sol humide et donne de la ventilation au plancher. Le sable bouge ? On reprend appuis et calages. Le système accepte ces micro-réglages.

Charpente et couverture : la pente au service de l’eau

La pente du toit d’une maison maldivienne traditionnelle dépend de la hauteur des montants verticaux. On les dresse un peu plus haut pour accroître la pente, donc collecter l’eau de pluie plus aisément.

Sur ces montants, les chevrons viennent compléter l’ossature. En dessous, un treillis de fines baguettes liées à la corde de coco reçoit la peau de palmes. La pose se fait en recouvrement serré. L’air continue de circuler, la pluie ruisselle, l’ombre s’épaissit. Le confort tient à ces enchaînements simples.

Ouvertures : l’art du « assez grand, mais pas trop »

Les palmes tissées, une fois posées, créent de minuscules interstices. L’eau ne passe pas, l’air oui. Les ouvertures pratiquées dans les parois sont modérées. On évite l’éblouissement. On capte la brise. On ménage des hautes évacuations pour l’air chaud. Tout est pensé pour la convection naturelle.

Vous pouvez passer une heure dans la pièce avant, à l’ombre du débord : vous sentirez l’air filer au ras du plafond. C’est très efficace sur la durée. Cette façon de travailler l’air sans machine rappelle que le confort vient souvent d’un bon réglage du bâti plutôt que d’une surenchère technique.

Une parcelle qui travaille avec la maison

La cour en sable est balayée. Quelques arbres utiles (cocotiers, thespésia, pandanus) filtrent le vent, donnent de l’ombre, fournissent la matière des réparations. Les annexes restent proches : cuisine séparée pour écarter les fumées et la chaleur, réserve et point d’eau. Cet agencement réduit l’empreinte des usages chauds sur les pièces de repos. Il renforce l’idée d’un quotidien étagé : on cuisine à l’écart, on se repose dans l’air calme, on se rassemble devant. Les sources décrivent cet esprit de répartition des fonctions, même lorsque les noms locaux des pièces varient d’une île à l’autre.

Une anecdote utile pour la mesure

Les anciens prenaient parfois la plus grande banquette comme repère pour dimensionner la pièce principale. Ce détail dit une chose : on ne dessine pas d’abord la maison, on dessine la vie qu’elle porte, puis on ajuste l’enveloppe autour. Le chiffre de 20 × 12 mètres que l’on lit dans les sources n’est pas une norme stricte ; il traduit ce rapport aux usages : on prévoit la marge pour grandir.

Et face aux matériaux contemporains ?

La tôle et le ciment séduisent par leur rapidité de mise en œuvre. Pourtant, ils chauffent vite au soleil et condensent facilement en atmosphère humide. Une piste réaliste consiste à hybrider : garder le soubassement ventilé en pierre, la charpente bois réparable, et réserver la tôle à des annexes à l’écart des pièces de repos. Sur les zones de sommeil, la peau de palmes conserve un avantage thermique.

Vous conservez ainsi l’esprit de la maison tout en gérant l’entretien. Les pages techniques sur la charpente et la couverture montrent à quel point cette logique tient par l’assemblage et non la masse.

Pourquoi ce modèle mérite d’être compris ?

Parce qu’il répond au milieu, d’abord. Parce qu’il se répare plus vite qu’il ne se remplace. Parce qu’il partage la compétence entre plusieurs mains. Et parce qu’il admet le mouvement du sable, des vents, de la famille qui s’agrandit. Si vous travaillez sur un projet tropical, vous n’avez pas besoin de copier l’esthétique. Prenez la méthode : surélever, aérer, ombrer, accepter l’entretien, dimensionner d’après l’usage. Les vieilles maisons des îles ne prêchent pas la nostalgie ; elles décrivent un mode opératoire.