L’architecture domestique égyptienne présente une diversité qui reflète les climats, les ressources et les usages sociaux de chaque région. Des villages du Delta du Nil aux oasis sahariennes, les maisons traditionnelles ont été façonnées par des siècles de savoir-faire transmis oralement et adaptés aux contraintes locales. Leur conception ne relève pas uniquement d’esthétiques régionales, mais aussi d’une réponse pragmatique au climat, à l’organisation familiale et aux matériaux disponibles.

Typologies influencées par le climat et le mode de vie

L’Égypte connaît 3 grands ensembles climatiques qui influencent l’habitat vernaculaire : le Delta humide et fertile au nord, la vallée du Nil au climat semi-aride, et les régions désertiques à l’est et à l’ouest.

Maisons du Delta du Nil

Dans les zones agricoles du nord, l’habitat traditionnel est généralement groupé en hameaux. Les maisons, construites en briques de terre crue ou en briques cuites, disposent souvent de toits plats ou légèrement inclinés, permettant un usage domestique, comme le séchage des récoltes. Les pièces sont organisées autour d’une cour, élément qui ventile naturellement et préserve l’intimité.

Maisons de Haute-Égypte

Plus au sud, la chaleur plus intense conduit à un habitat aux murs plus épais, parfois enduits d’un mélange de boue et de paille pour améliorer l’inertie thermique. Les ouvertures sont réduites et souvent protégées par des moucharabiehs ou des claustras de bois, filtrant la lumière tout en laissant circuler l’air.

Maisons des oasis

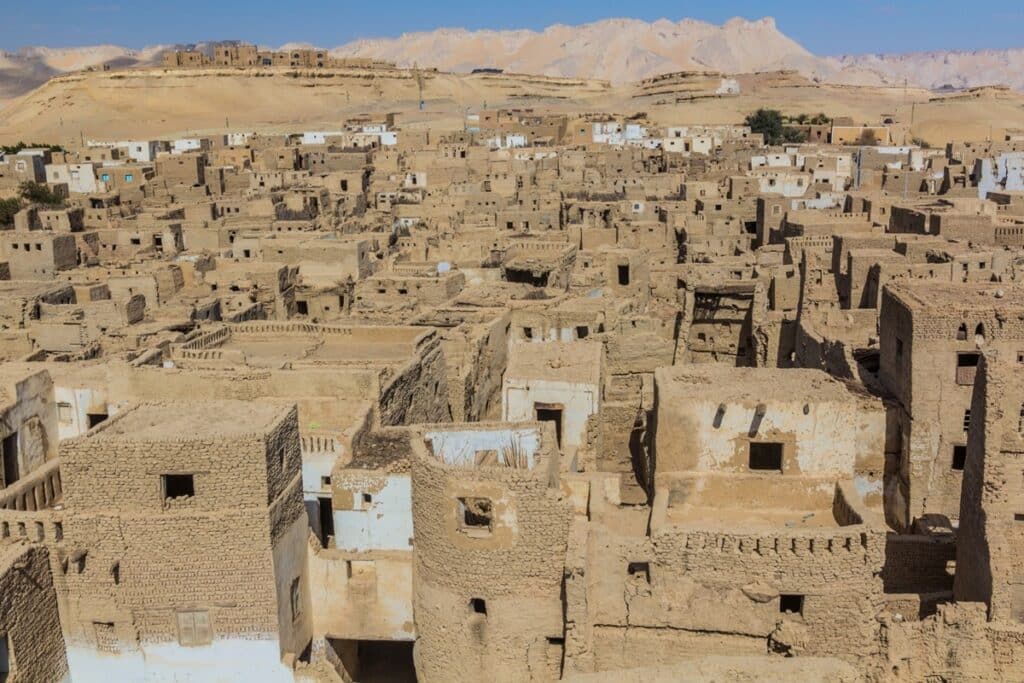

Dans les oasis, comme Siwa ou Dakhla, les maisons sont souvent réalisées en kershef, un mélange de sel, de terre et d’argile. Ce matériau, issu du sol, possède une grande capacité de régulation thermique. Les toits sont recouverts de troncs de palmier et de feuilles, formant une structure légère et isolante.

Les matériaux et leurs mises en œuvre

L’architecture traditionnelle égyptienne repose sur des matériaux locaux, dont l’emploi répond à des logiques économiques et climatiques. Ces choix garantissent une adaptation optimale à chaque région.

La brique de terre crue (adobe)

Présente dans tout le pays, elle est fabriquée à partir de limon du Nil mélangé à de la paille hachée, puis moulée et séchée au soleil. Ce matériau offre une inertie thermique élevée, conservant la fraîcheur à l’intérieur pendant la journée et restituant la chaleur la nuit.

La brique cuite

Utilisée surtout dans les zones plus urbanisées, elle est obtenue par cuisson dans des fours rudimentaires. Plus résistante à l’humidité, elle est plus coûteuse et demande un approvisionnement en combustible.

Le kershef

Spécifique aux zones salines des oasis, il associe sel et argile. Sa mise en œuvre demande un savoir-faire particulier, car il faut respecter un équilibre précis pour éviter que le matériau ne se fissure en séchant.

Le bois

Rare et souvent importé, le bois est réservé aux éléments structuraux légers, comme les planchers ou les plafonds, et aux menuiseries ouvragées. Dans les régions de palmeraies, les troncs et palmes sont exploités pour les charpentes et les clôtures. Son utilisation est donc limitée et stratégique.

Organisation spatiale et vie domestique

L’habitat traditionnel égyptien répond à des besoins d’intimité, de protection et de fonctionnalité.

La cour centrale

Élément commun à de nombreuses maisons, c’est le cœur de la vie familiale. Elle sert d’espace polyvalent : lieu de préparation culinaire, de rassemblement, et parfois d’aire de travail pour les activités artisanales.

Les pièces polyvalentes

Les espaces intérieurs ne sont pas figés dans un usage unique. Une même pièce peut servir de salle à manger le jour et de chambre la nuit, grâce à un mobilier mobile ou des tapis enroulables.

Les zones différenciées

Les maisons ont souvent un rez-de-chaussée réservé aux animaux et aux activités agricoles, tandis que les étages supérieurs accueillent les pièces de vie. Cette séparation limite les nuisances et protège les habitants des insectes et de l’humidité. Elle contribue aussi à une meilleure organisation des espaces.

Adaptations climatiques et confort thermique

Les constructeurs traditionnels ont développé des techniques pour limiter l’impact de la chaleur et optimiser la ventilation. Ces solutions assurent un confort thermique adapté aux conditions locales.

- Murs épais : leur masse thermique absorbe la chaleur lentement et régule la température.

- Petites ouvertures : elles réduisent l’entrée d’air chaud et limitent l’ensoleillement direct.

- Tours à vent (malqaf) : présentes surtout dans les maisons aisées, elles captent les courants d’air et les dirigent vers l’intérieur. C’est un système de ventilation naturelle ingénieux et efficace.

- Terrasses accessibles : utilisées la nuit pour dormir à la belle étoile durant les périodes les plus chaudes. Elles offrent un espace de vie supplémentaire en saison estivale.

Décor et éléments esthétiques

L’esthétique des maisons traditionnelles égyptiennes varie selon les régions et le statut social des habitants. Elle reflète aussi les savoir-faire artisanaux transmis de génération en génération.

Enduits et badigeons

Les murs extérieurs sont souvent recouverts d’un enduit à base de terre ou de chaux, parfois teinté avec des pigments naturels. Dans certaines régions, on observe des motifs peints en blanc ou en bleu, notamment autour des ouvertures. Ils apportent une touche identitaire propre à chaque localité.

Menuiseries sculptées

Les portes et fenêtres peuvent être enrichies de panneaux de bois sculptés, signe d’un savoir-faire artisanal et d’un certain prestige. Elles constituent souvent l’élément le plus travaillé de la façade.

Moucharabiehs

Le moucharabieh, élément emblématique de l’architecture urbaine égyptienne, est réalisé à partir d’un assemblage minutieux de pièces de bois tourné formant un treillage ajouré. Installé devant les fenêtres ou les balcons, il remplit plusieurs fonctions : il préserve l’intimité en permettant aux occupants d’observer l’extérieur sans être aperçus, il filtre la lumière directe tout en favorisant la circulation de l’air, et il contribue à maintenir une température intérieure plus agréable. Au-delà de son rôle pratique, le moucharabieh est un objet d’art, souvent orné de motifs géométriques ou floraux reflétant le savoir-faire des menuisiers. Sur les maisons traditionnelles du Caire, ces structures participent à l’identité visuelle des façades et témoignent d’une maîtrise technique transmise depuis des générations.

Spécificités régionales

Construites en kershef, les maisons de Siwa présentent des murs massifs et peu d’ouvertures, afin de préserver la fraîcheur. Les ruelles étroites de la vieille ville favorisent l’ombre et réduisent l’exposition au vent chargé de sable. On y retrouve des quartiers entiers bâtis selon ces méthodes anciennes.

En Nubie, au sud du pays, les maisons nubiennes sont réputées pour leurs façades peintes et leurs arcs en briques. Les toits sont souvent voûtés, construits sans coffrage grâce à des techniques ancestrales. Les couleurs vives et les motifs géométriques renforcent l’identité culturelle.

Transformations et préservation

L’urbanisation rapide et l’introduction de matériaux industriels modifient profondément l’habitat égyptien. Béton armé, parpaings et aluminium remplacent progressivement la terre crue, le bois et les techniques traditionnelles. Si ces matériaux modernes offrent rapidité de construction et durabilité mécanique, ils peuvent altérer le confort thermique et rompre avec l’esthétique locale.

Des initiatives visent toutefois à préserver le patrimoine bâti. Certaines restaurations intègrent les savoir-faire anciens, notamment dans les zones classées ou dans les projets touristiques mettant en valeur l’architecture vernaculaire. Les artisans spécialisés sont indispensables pour maintenir ces techniques.

Les maisons traditionnelles égyptiennes témoignent d’un équilibre entre fonctionnalité, adaptation climatique et identité culturelle. Leur diversité illustre la capacité des communautés à tirer parti des ressources locales pour créer un habitat durable et adapté à leur environnement.

Les préserver et les documenter constitue un enjeu patrimonial, mais aussi une source d’inspiration pour des constructions contemporaines respectueuses du climat et des traditions.