Les Chipayas se nomment eux-mêmes le « peuple de l’eau » ou qhwaz-za zhoni (Kjotsuni). Ce peuple autochtone vit dans un désert inhospitalier à plus de 4 000 mètres d’altitude, sur l’Altiplano bolivien, dans la région d’Oruro. Leur territoire se situe sur l’ancien lac salé de Coipasa, une zone aride bordée de lagunes et de plaines salées. Malgré cet environnement extrême, les Chipayas ont su mettre au point des techniques de survie liées à l’eau : ils redirigent les rivières, creusent la terre et bâtissent des petits barrages pour dessaler et conserver l’eau. Un savoir-faire ancestral qui assure leur survie.

Aujourd’hui, la population est estimée à environ 2 000 personnes, regroupées autour du village de Santa Ana de Chipaya, la colonie principale. Le mode de vie, les traditions, les vêtements, les instruments de musique et l’architecture de ce peuple attirent depuis longtemps l’attention des anthropologues et voyageurs, qui voient en eux un témoignage vivant des cultures préhispaniques de l’Altiplano. En 2016, la culture Chipaya a d’ailleurs été inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Bolivie.

L’architecture circulaire : les maisons walichi coya

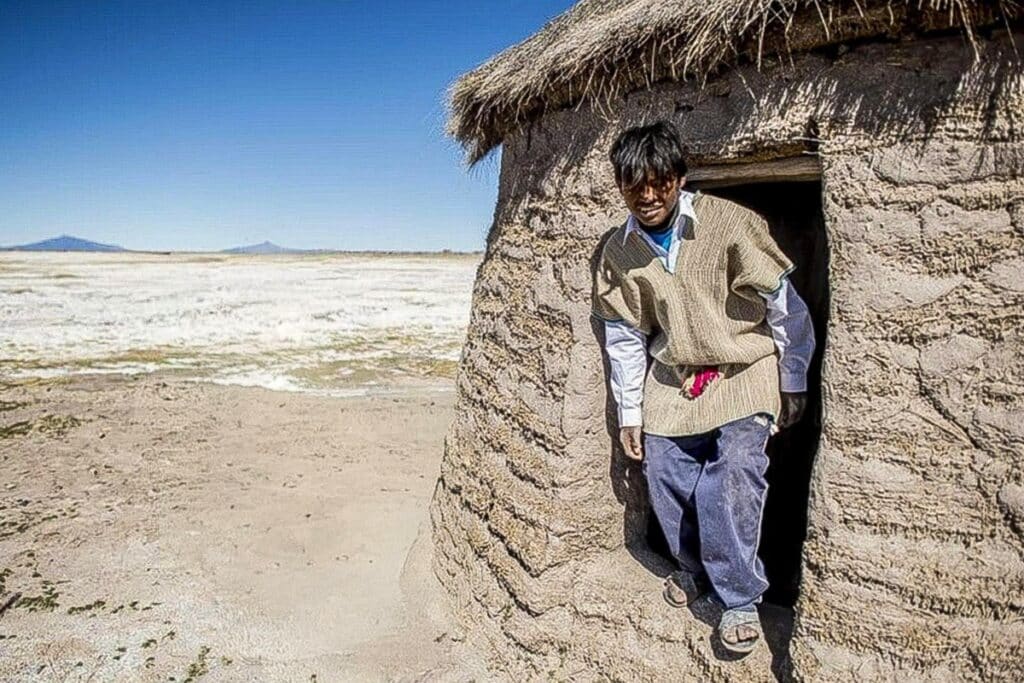

Une maison traditionnelle Chipaya (walichi coya) est ronde, singulier dans les Andes où les plans rectangulaires dominent. Les murs sont construits en tepes (blocs de tourbe et de terre) recouverts d’une couche de boue. Cette technique offre une forte inertie thermique pour le jour et la nuit.

Le toit est conique et fabriqué à partir de bottes de paille et d’herbe ichu (Stipa ichu), typique des hautes Andes. La charpente, montée sans clous, est ensuite solidarisée avec des cordes de paille tressée pour résister aux vents violents qui balaient l’Altiplano. La maison n’a pas de fenêtres, ce qui limite les déperditions thermiques et les infiltrations de sable. La porte unique, en bois de cactus séché, est orientée à l’est pour se protéger des bourrasques dominantes venues de l’ouest.

L’approvisionnement en bois étant rare, les habitants doivent parcourir plusieurs kilomètres pour rapporter des matériaux. Pour se chauffer et cuisiner, ils utilisent la yareta (Azorella compacta), une plante de puna qui pousse très lentement et forme des coussins compacts. Sa combustion dégage une chaleur intense, précieuse dans un climat où les températures nocturnes peuvent descendre jusqu’à -15°.

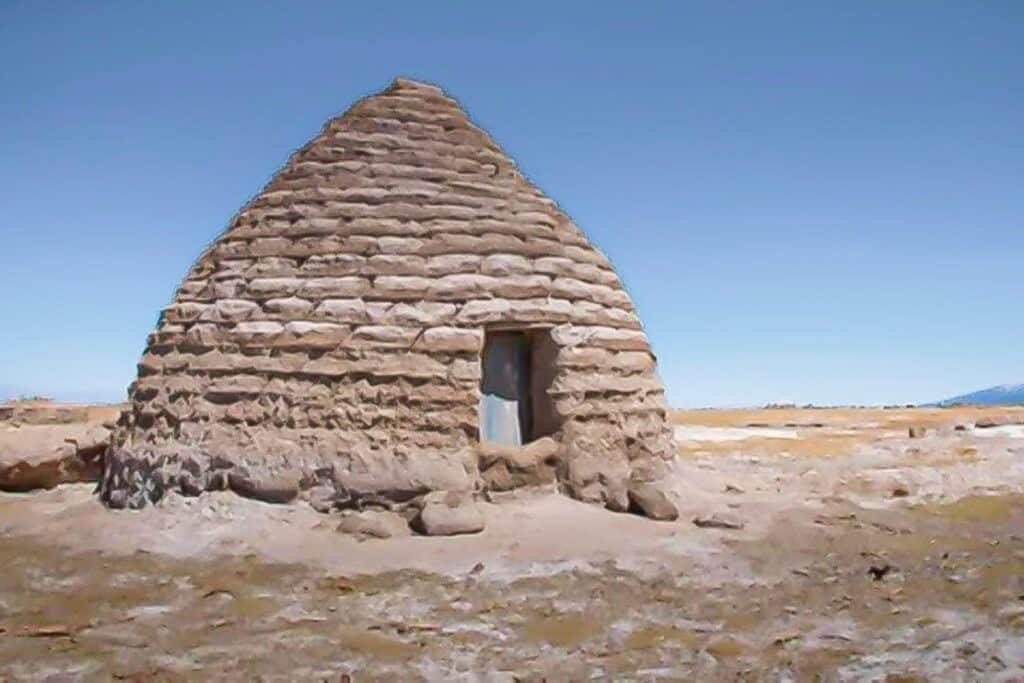

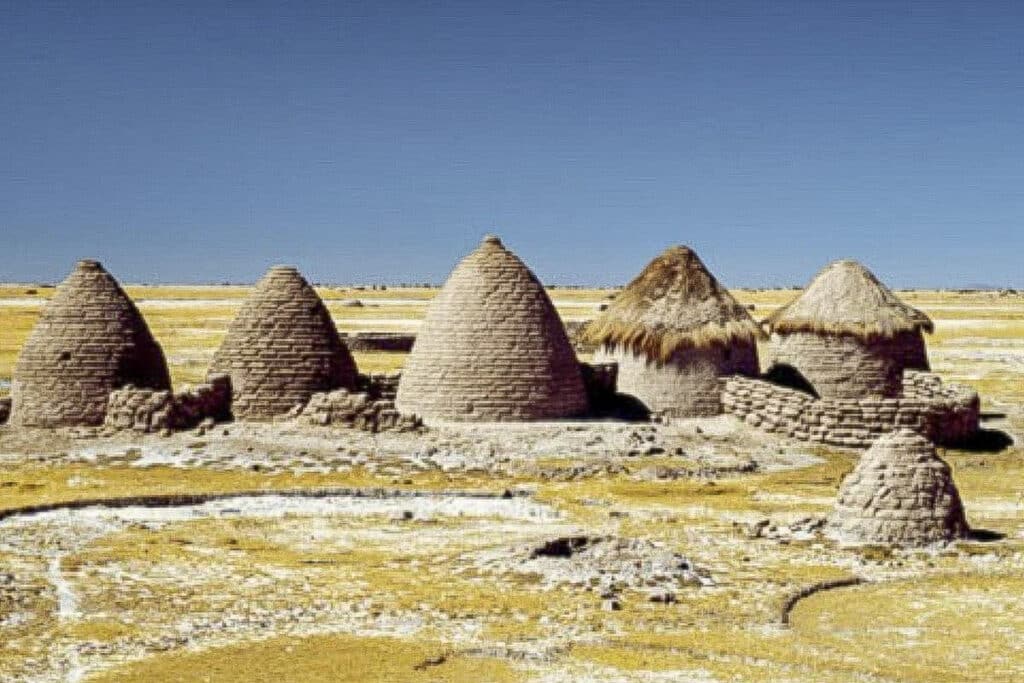

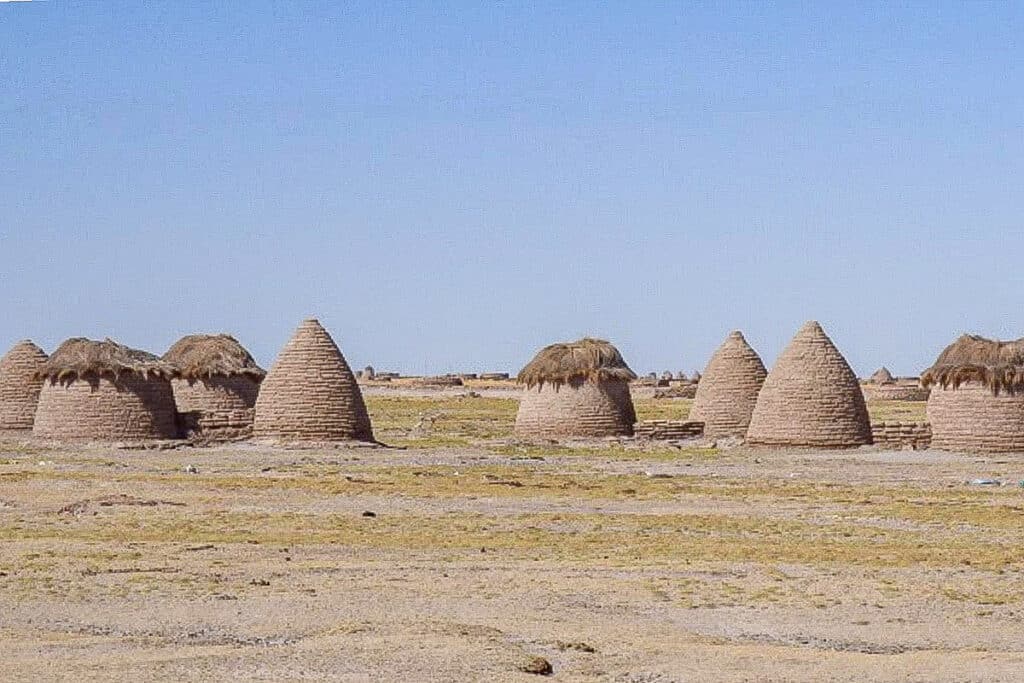

Les maisons agricoles phutuku et les rituels de construction

Un autre type d’habitat, le phutuku, est davantage lié aux zones agricoles. Ces maisons, en forme de ruche, sont bâties uniquement avec des blocs de tourbe, sans charpente ni couverture de paille. Leur petite ouverture unique réduit les pertes thermiques et protège des vents.

La construction d’une maison est accompagnée de rituels propitiatoires destinés à protéger ses habitants. Avant d’y entrer pour la première fois, les Chipayas sacrifient un animal et en répandent le sang sur les murs et le plafond, geste qui associe la maison à la vitalité et à la protection. Selon la tradition, un chat sauvage pouvait aussi être déposé sur le toit afin de détourner les esprits malins. Ces pratiques rappellent l’importance du lien entre habitat, spiritualité et cycle de vie dans les sociétés andines.

Organisation du village et symbolique sociale

L’organisation spatiale des villages Chipayas s’appuie sur une division duale, fréquente dans le monde andin. Le village se partage entre deux moitiés : Tajata (« la moitié supérieure ») et Tuanta (« la moitié inférieure »). Chacune possède sa propre église et ses propres divinités tutélaires, reflétant une complémentarité entre les forces cosmiques et sociales. Cette dualité se retrouve dans les fêtes, la répartition des charges communautaires et l’organisation du territoire.

Ainsi, l’habitat Chipaya, au-delà de l’abri, est le reflet d’une organisation collective, d’une mémoire ancestrale et d’un mode de vie adapté à l’un des milieux les plus hostiles de la planète.

Parallèles avec d’autres architectures circulaires andines

L’architecture circulaire des Chipayas n’est pas totalement isolée dans les Andes, mais elle se distingue par sa continuité d’usage jusqu’à aujourd’hui. Dans d’autres régions andines, on retrouve des formes rondes ou semi-circulaires, souvent associées à des fonctions spécifiques ou à des périodes anciennes.

Par exemple, les chullpas (tours funéraires) de l’Altiplano, édifiées par les cultures préincaïques (notamment les Collas et les Lupacas), reprennent des volumes cylindriques bâtis en pierre ou en adobe. Leur rôle n’était pas résidentiel, mais funéraire, destiné à abriter les dépouilles des ancêtres. Cette similitude souligne la valeur symbolique du cercle, associé à la continuité et au cycle de vie.

De même, sur le lac Titicaca, les Uros construisent des huttes rondes sur leurs îles flottantes faites de totora (roseau). Ces habitations, bien que légères et temporaires, rappellent par leur compacité et leur absence de fenêtres les maisons Chipayas. Les deux peuples partagent d’ailleurs une adaptation extrême à des environnements hostiles : pour les Uros, l’instabilité d’un lac d’altitude ; pour les Chipayas, la sécheresse et les vents de l’Altiplano. Voir les maisons traditionnelles du peuple Uros.

Enfin, certains sites archéologiques de la sierra péruvienne, comme ceux de la culture Wari ou des sociétés locales pré-incas, montrent aussi des habitations circulaires en pierre, souvent associées à des communautés rurales. Mais dans la plupart des Andes, la maison rectangulaire est la norme.

C’est pourquoi la persistance des maisons rondes Chipayas, encore utilisées aujourd’hui, attire l’attention des ethnologues : elles témoignent d’une tradition architecturale millénaire qui a résisté à la colonisation, aux influences espagnoles et aux transformations modernes.

Nous sommes arrivés chez eux à pied et ils nous ont bien accueilli et réconforté. Ils nous prouvé que même avec très peu on peut vivre heureux sur terre et respecter Pachamama.

Bonjour Guy, un grand merci pour ce retour !