À Vienne, une façade attire l’œil, arrête les passants, interpelle les curieux. Rien à voir avec les palais austères ou les immeubles rigides. Ici, la couleur déborde, les formes s’émancipent et la décoration dit haut et fort que l’architecture peut aussi être joyeuse. La Maison des majoliques (Majolikahaus) incarne une idée : faire entrer l’art dans le quotidien. Construite au tout début du XXe siècle, elle est aujourd’hui un repère visuel incontournable du style Sécession. Vous souhaitez comprendre pourquoi ce bâtiment détonne toujours, même plus d’un siècle après sa construction ? Laissez-vous guider.

Art nouveau ou Sécession viennoise ?

- L’Art nouveau est un mouvement artistique européen né à la fin du XIXe siècle. Il a des formes courbes, des motifs inspirés de la nature, l’union des arts décoratifs et de l’architecture.

- La Sécession viennoise, fondée en 1897 par Gustav Klimt, Otto Wagner, Josef Hoffmann et d’autres, est la version viennoise de ce courant. Elle partage l’amour des lignes organiques, mais elle est plus géométrique, plus structurée, parfois plus sobre.

Otto Wagner, en concevant la Majolikahaus, applique les principes de la Sécession :

- lignes droites et répétitives,

- ornementation intégrée à la structure,

- matériaux modernes (comme la céramique vernissée),

- refus des références historiques.

Donc, oui, c’est de l’Art nouveau, mais dans sa déclinaison spécifique qu’est la Sécession viennoise.

Qui est Otto Wagner ?

Otto Wagner ne fait rien comme tout le monde. Lorsqu’il conçoit la Maison des majoliques en 1898-1899, il est déjà un architecte reconnu. Mais à ce moment-là, il prend un virage. Il rompt avec l’historicisme, ce style qui imite le passé. Il veut du nouveau, du fonctionnel, du moderne. Et surtout, il veut de la liberté.

Membre actif du mouvement de la Sécession viennoise, Wagner défend une architecture tournée vers le présent. Il considère que chaque époque mérite ses formes, ses matériaux, son langage. Il expérimente, ose, et cherche à concilier utilité et beauté. La Maison des majoliques est un manifeste. Elle montre que même un immeuble d’habitation peut devenir un support artistique, sans perdre sa fonction première.

Pourquoi ce nom de Maison des Majoliques ?

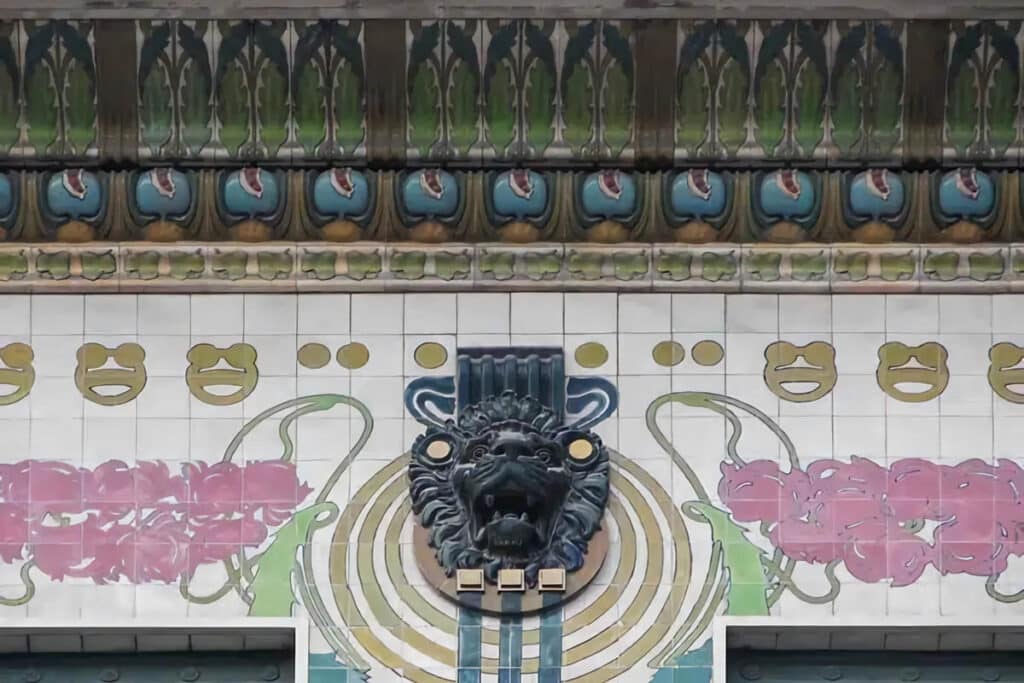

La façade de l’immeuble ne laisse personne indifférent. Des motifs floraux couvrent les étages, dans des tons rouges, verts et bleus. Ces décors ne sont pas peints. Ils sont réalisés en majolique, une céramique émaillée qui résiste à l’humidité et au temps. D’où le nom de la maison. Ce choix technique a aussi une portée esthétique : la surface brillante reflète la lumière, donnant un aspect vivant à l’ensemble.

Les fleurs ne sont pas posées au hasard. Elles s’élèvent le long de la façade, comme des plantes grimpantes. Elles accompagnent le regard, structurent l’espace, et dialoguent avec les balcons. L’ornement n’est pas plaqué. Il est intégré à l’architecture. Chaque élément trouve sa place.

Une façade qui parle un langage nouveau

Le dessin général de l’immeuble est sobre. Pas de colonnes ou de corniches massives. Les lignes sont nettes, les volumes simples. Ce contraste entre la structure épurée et la décoration foisonnante donne toute sa force au bâtiment. On ne se perd pas dans le détail, mais on s’y attarde avec plaisir.

Otto Wagner choisit la répétition pour créer un rythme. Les fenêtres, les balcons, les éléments verticaux s’alignent. Ce cadrage rigoureux donne de la stabilité. Sur cette base, les fleurs s’épanouissent. L’ensemble respire une élégance maîtrisée. Et surtout, la façade communique. Elle invite à voir autrement.

Des décors floraux signés Alois Ludwig

Si Wagner conçoit l’immeuble, il s’appuie sur des collaborateurs pour certains éléments. Les ornements floraux qui recouvrent la façade sont l’œuvre de Alois Ludwig, un de ses anciens élèves. Architecte et décorateur, Ludwig imagine un décor floral stylisé qui épouse parfaitement l’architecture.

Les fleurs grimpent le long des murs, dans des teintes rouges, vertes et bleues. Elles ne sont pas peintes. Elles sont fabriquées en majolique, une céramique émaillée, brillante et résistante. Ce matériau est fourni par la manufacture hongroise Zsolnay, réputée pour sa maîtrise technique et la vivacité de ses couleurs. Ludwig ne plaque pas son dessin sur le bâtiment. Il l’intègre, le fait respirer avec la structure.

Et l’intérieur ? Une conception moderne

L’intérieur de la Maison des majoliques n’est pas en reste. Même s’il est plus sobre, il traduit les mêmes principes : rationalité, confort, lumière. Otto Wagner pense aux habitants avant tout. Il prévoit des pièces bien éclairées, des circulations pratiques, et une répartition claire des espaces.

Les cages d’escalier, généralement négligées à cette époque, reçoivent un soin très spécial. Des lignes courbes, des rampes en fer forgé, des jeux de lumière naturelle : l’ensemble est merveilleusement cohérent avec la façade. On passe de l’extérieur à l’intérieur sans aucune rupture. Tout est fluide.

Pourquoi est-elle toujours un modèle ?

Cet immeuble incarne une synthèse. Il unit la fonction et l’ornement, sans que l’un prenne le dessus sur l’autre. Il montre que la décoration n’est pas un surplus, mais un dialogue avec l’usage. Et surtout, il prouve que la couleur peut trouver sa place dans l’architecture urbaine, sans tomber dans l’excès.

De nombreux architectes s’en inspirent encore. Le choix des matériaux durables, l’intégration du décor à la structure, la volonté de faire beau et pratique : tout cela garde une résonance actuelle. Dans une époque où l’on tend vers le neutre, la Maison des majoliques rappelle que l’audace peut être joyeuse et raisonnée.

Quelques éléments marquants de la façade

Voici ce qui attire l’œil quand on l’observe attentivement :

- Les majoliques vernissées aux motifs floraux qui recouvrent tout l’immeuble

- Les balcons métalliques bien dessinés

- Les encadrements de fenêtres rectilignes qui structurent l’ensemble

- L’absence d’ornement superflu en haut de façade

- Le jeu entre symétrie stricte et légèreté du décor

Chaque détail est pensé. Rien n’est gratuit. L’ornement sert le propos, sans détourner de la forme globale.

Quelle place dans le paysage viennois ?

La Maison des majoliques se trouve sur la Linke Wienzeile, une artère animée de Vienne. Elle n’est pas seule. Deux autres bâtiments conçus par Otto Wagner bordent la même rue. Ensemble, ils forment un triptyque. Mais c’est bien la Majolikahaus qui attire le plus l’attention. Elle tranche, elle s’affirme.

Dans une ville marquée par les fastes impériaux, cet immeuble viennois parle d’un autre avenir. Il refuse les dorures, préfère la couleur franche. Il n’imite pas le passé, il propose autre chose. Il s’inscrit dans un moment de bascule, entre XIXe siècle finissant et modernité en gestation.

Sécession viennoise : un courant pour libérer les formes

La Maison des majoliques ne sort pas de nulle part. Elle naît dans un contexte précis. En 1897, un groupe d’artistes fonde la Sécession viennoise. Ils veulent rompre avec les institutions traditionnelles. Ils défendent la liberté de création, le droit à l’expérimentation. Otto Wagner en est un pilier.

Dans ce mouvement, l’architecture côtoie la peinture, le design, la sculpture. L’idée est simple : les arts doivent collaborer. L’œuvre totale devient une ambition. La Maison des majoliques en est une traduction. Elle montre que l’architecture peut dialoguer avec la céramique, le dessin, la lumière.

Comment la visiter et quoi regarder ?

La Maison des majoliques ne se visite pas à l’intérieur. Mais elle s’observe longuement et avec attention depuis la rue. Le meilleur moment est en fin de matinée, quand le soleil frappe la façade. La lumière révèle alors les nuances des céramiques, les reflets des vernis, les volumes du décor.

Prenez le temps de regarder les détails. Chaque étage de la Maison des Majoliques propose des variations assez subtiles. Observez la régularité des fenêtres, la finesse des balcons, la discrétion du soubassement. Montez les yeux lentement jusqu’à la toiture. Rien ne casse l’unité. Tout se tient !

Un héritage pour les créateurs d’aujourd’hui

La Maison des majoliques est une source d’inspiration. Elle montre qu’on peut penser la ville autrement. Elle invite à repenser la place de l’ornement, la fonction du décor, le rôle de la couleur.

Elle questionne également sur la standardisation actuelle. Elle prouve qu’un immeuble peut se distinguer sans être exubérant. Elle propose une autre lecture de la beauté architecturale : une beauté ancrée dans l’usage, le quotidien, la matière. Et ça, c’est toujours actuel !