Les Bédouins désignent des nomades arabes vivant de l’élevage, principalement dans les déserts d’Arabie, de Syrie, de Jordanie, du Sinaï et du Sahara. Cette population arabe d’environ 4 millions de personnes est reconnaissable par ses dialectes, sa culture et sa structure sociale. De nos jours, environ 5 % des Bédouins du Moyen-Orient sont encore nomades, et quelques Bédouins du Sinaï sont encore semi-nomades. Pour certains, il ne faut qu’appartenir à une tribu d’origine bédouine pour se revendiquer Bédouin, mais pour d’autres il faut de plus mener une vie de nomade, ce qui en exclut les sédentaires.

La plupart des tribus bédouines du Sinaï (péninsule en Égypte) sont issues de peuples qui ont émigré de la péninsule arabe entre le 14e et le 18e siècle, créant des nouveaux arrivants bédouins dans l’ancienne terre d’Arabie. Les Bédouins du Sinaï, dans l’ensemble, représentent environ 10% de la population totale du Moyen-Orient central. Les Bédouins vendent et troquent des produits (artisanat). La tente bédouine est normalement de couleur noire et parfois des maisons temporaires sont construites en boue et pierre.

Origines de la tente bédouine : un habitat né du désert

L’architecture nomade des Bédouins est indissociable de leur environnement. La tente traditionnelle, appelée bayt al-sha’ar (maison de poil), répond aux contraintes extrêmes des régions désertiques. Conçue pour être démontée et transportée aisément, elle accompagne les déplacements liés à la recherche de pâturages et d’eau. Sa forme et ses matériaux témoignent d’un savoir-faire ancestral adapté à la vie sous des climats arides. Symbole d’ingéniosité et de résilience, elle incarne l’art de vivre nomade.

Matériaux et tissage : un art ancestral

La confection des tentes bédouines repose sur une maîtrise ancestrale du travail de la laine, un savoir transmis de génération en génération. La laine de chèvre, récoltée au printemps lors de la tonte, est d’abord cardée pour en ôter les impuretés et les nœuds. Les femmes bédouines, gardiennes de ce patrimoine, filent ensuite la laine à la main ou à l’aide de fuseaux, puis la tissent sur des métiers horizontaux installés à même le sol. Ce long travail permet d’obtenir de larges bandes de tissu solides, que l’on assemble ensuite pour former la couverture de la tente. Le poil de chameau, utilisé plus rarement, confère au tissu une plus grande robustesse et une résistance accrue aux intempéries.

Le choix de ces fibres n’est pas anodin : la laine de chèvre, naturellement sombre, protège des rayons du soleil et limite la pénétration de la chaleur tout en conservant une grande respirabilité. Sous l’effet de la pluie, les fibres gonflent et se resserrent, rendant la tente quasi étanche. À l’inverse, en période de forte chaleur, la structure tissée laisse circuler l’air, assurant une ventilation naturelle et un certain confort thermique. Cette adaptation aux aléas climatiques fait de la tente bédouine un exemple remarquable d’architecture vernaculaire, pensée pour offrir protection, durabilité et souplesse d’utilisation.

Une architecture modulaire et évolutive

La structure de la tente bédouine est pensée pour s’adapter à la taille de la famille et à la durée de l’installation. Elle se compose généralement de plusieurs bandes de tissus cousues entre elles, tendues sur des poteaux en bois et maintenues au sol par des cordes et des piquets. La taille de la tente peut être augmentée ou réduite selon les besoins, offrant une très grande flexibilité. L’absence de parois rigides favorise une adaptation rapide au vent, au soleil et aux conditions du terrain.

Adaptation climatique et confort thermique

Le choix d’un tissu sombre pour la tente bédouine répond à une logique climatique éprouvée au fil des siècles. Durant la journée, la couleur foncée absorbe la chaleur solaire, mais grâce à l’épaisseur et à la structure poreuse du tissage, cette chaleur est très peu transmise à l’intérieur, ce qui permet de maintenir une certaine fraîcheur. De plus, la tente protège efficacement contre les rafales de vent et les tempêtes de sable fréquentes dans les régions désertiques, assurant ainsi un abri sûr pour ses occupants.

Les ouvertures latérales, facilement relevables, permettent de créer des courants d’air traversants qui évacuent l’air chaud accumulé sous la tente et favorisent la ventilation naturelle. Ce système ingénieux s’avère précieux lors des épisodes de canicule. À l’inverse, pendant les nuits froides ou la saison hivernale, la laine agit comme un isolant naturel, emmagasinant la chaleur produite à l’intérieur et limitant les pertes, ce qui garantit un minimum de confort même face aux écarts thermiques extrêmes du désert.

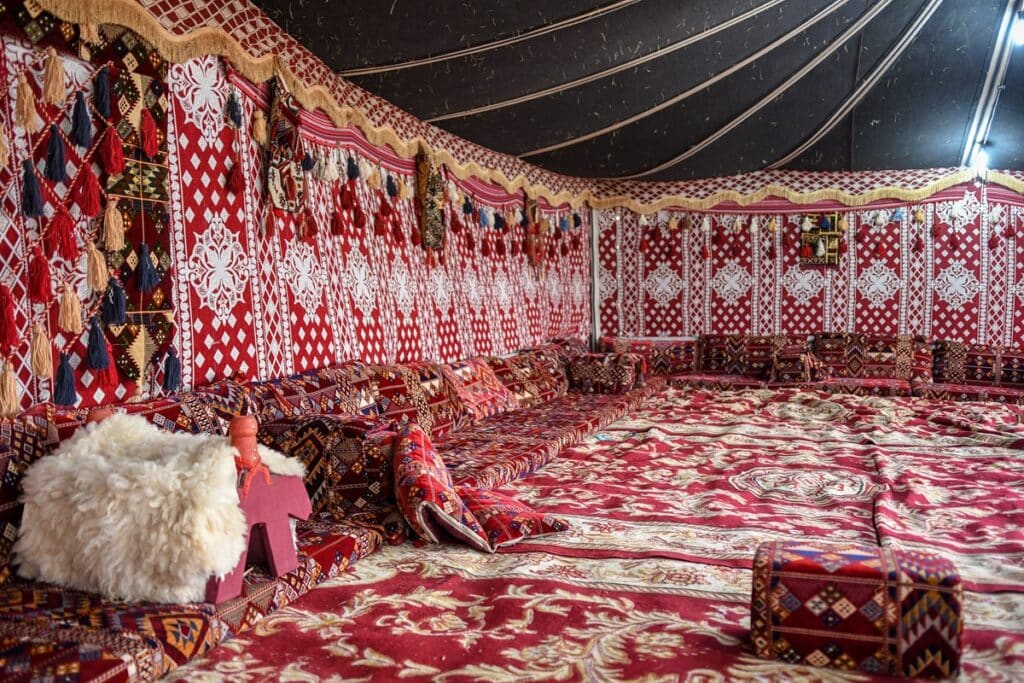

Intérieur : espaces séparés et vie communautaire

L’agencement intérieur de la tente bédouine répond à des règles précises, héritées de traditions séculaires. Une cloison de tissu, nommée qisma, délimite l’espace en deux parties distinctes : d’un côté, la zone publique réservée aux hommes et aux invités, où se tiennent les échanges, les discussions et la cérémonie du café ; de l’autre, l’espace privé dédié aux femmes, aux enfants et aux activités domestiques. Cette répartition n’est pas figée : selon les circonstances, la cloison peut être déplacée ou retirée pour accueillir un plus grand nombre de convives, témoignant de la souplesse de l’habitat nomade.

Le mobilier est volontairement minimaliste pour faciliter les déplacements fréquents. Des tapis épais, des coussins et des coffres bas sont disposés au sol, créant des assises confortables et modulables selon les besoins. Ces éléments servent à la fois de sièges, de literie et de rangements pour les objets du quotidien. Leur organisation n’est pas seulement fonctionnelle : elle exprime également l’art de recevoir, l’importance de l’hospitalité et le respect des usages sociaux au sein de la communauté bédouine.

Symbolique et rôle social de la tente bédouine

Au-delà de son aspect fonctionnel, la tente revêt une forte dimension symbolique. Elle incarne l’unité de la famille et la pérennité de la culture nomade. La qualité du tissage, la taille de la tente et l’ornementation éventuelle témoignent du statut social et du savoir-faire du groupe familial. La tente reste aujourd’hui un symbole d’hospitalité et de liberté, même pour les Bédouins désormais sédentarisés.