À quelques kilomètres de Tataouine, dans le sud tunisien, le Ksar Ouled Soltane se dresse comme un témoignage d’un savoir-faire architectural ancestral. Cet ensemble impressionne par la cohérence de son agencement, l’intelligence de sa conception et la puissance de son symbolisme.

Construit entre le XVe et le XVIIIe siècle, il répondait à des besoins très concrets : stocker les récoltes, protéger les ressources et offrir un refuge aux familles en cas de menace. Aujourd’hui restauré avec sobriété, ce ksar (mot arabe signifiant « forteresse ») attire autant les amateurs d’architecture que les curieux en quête d’authenticité. Son architecture, pourtant rudimentaire dans les matériaux, fait preuve d’une sophistication spatiale remarquable. Décryptage d’un patrimoine construit pour durer, pensé pour fonctionner, et devenu une source d’inspiration pour les professionnels d’aujourd’hui.

Une architecture entre contrainte et ingéniosité

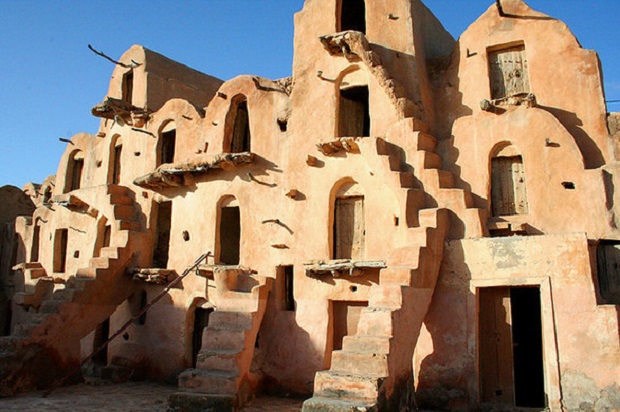

Le Ksar Ouled Soltane n’est ni un village ni une habitation permanente. C’est un grenier fortifié, organisé en cellules empilées sur plusieurs étages, appelées ghorfas. Chaque famille possédait plusieurs de ces pièces, où elle conservait blé, orge, dattes ou huile d’olive à l’abri des intempéries et des pillards.

Pour en savoir plus, découvrez les ghorfas de Medine !

Le climat rude du sud tunisien, marqué par une chaleur sèche et des vents fréquents, a dicté les choix de construction. La terre locale a été transformée en mortier d’argile et en briques crues, renforcées de bois de palmier. Ces matériaux assurent une excellente inertie thermique : les ghorfas restent fraîches en journée et restituent la chaleur la nuit. Les murs épais, les ouvertures étroites et l’absence d’ornementation ne relèvent pas d’un minimalisme esthétique mais d’un pragmatisme pur.

Organisation spatiale : rationalité et élégance

Le ksar Ouled Soltane suit une logique d’empilement vertical avec des ghorfas accessibles par des escaliers extérieurs, des rampes ou même des encorbellements en pierre. Cette structuration n’est pas due au hasard. Elle répond à la nécessité de maximiser le nombre de cellules dans un espace réduit, tout en facilitant les flux humains et la circulation de l’air à l’intérieur des espaces.

L’ensemble se développe autour de cours. Ces vides organisent l’espace, régulent la température, et renforcent le sentiment d’enveloppement. L’agencement donne au ksar une apparence labyrinthique, renforcée par les niveaux décalés, les niches et les contreforts. L’ensemble évoque une ruche ou une sculpture de terre vivante. Pourtant, chaque volume est fonctionnel, chaque passage a son utilité.

Une réponse architecturale au besoin de sécurité

Le Ksar Ouled Soltane ne servait pas uniquement au stockage. Il était conçu comme un lieu de repli temporaire en cas de conflit. Cette fonction défensive explique l’absence d’ouvertures au rez-de-chaussée et l’unique accès par une porte étroite et basse, facilement défendable. Les ghorfas les plus hautes permettaient une vue dégagée sur les alentours, idéale pour surveiller l’arrivée d’agresseurs.

Les murs périphériques sont renforcés et continus, formant un rempart. Aucun luxe, aucune fragilité : tout a été pensé pour la résistance et la pérennité. Ce modèle défensif, typique des ksour du Maghreb, s’inscrit dans une tradition de construction collective, où la cohésion sociale transparaît dans l’architecture.

Matériaux locaux et durabilité

Le Ksar Ouled Soltane repose sur une utilisation intégrale des ressources disponibles sur place. La terre crue, extraite à proximité, constitue l’ossature des murs. Le bois, rare dans ces zones arides, est utilisé avec parcimonie pour les linteaux et les renforts. Les enduits sont à base d’argile, parfois mêlée de paille.

Cette architecture vernaculaire inspire aujourd’hui les architectes qui cherchent à bâtir de façon plus durable. Le recours aux matériaux bio-sourcés, la valorisation des ressources locales et la conception bioclimatique sont autant de pratiques qu’on retrouve dans les ksour comme celui d’Ouled Soltane.

Ces matériaux ont en commun une résistance élevée et une durée de vie remarquable. Leur aspect peut être brut, adouci, sablé ou poli. Leur pose requiert un savoir-faire précis, et leur entretien régulier assure une patine élégante avec le temps. Cette patine donne au ksar toute sa force esthétique : loin de la perfection lisse, elle raconte le passage des générations et l’adaptation permanente.

Restaurer sans trahir : un équilibre délicat

Classé monument historique, le Ksar Ouled Soltane a bénéficié de différentes campagnes de restauration, notamment à partir des années 1990. L’enjeu était de réparer sans dénaturer, de consolider sans effacer les marques du temps. Les artisans locaux, habitués à manier les enduits d’argile et à travailler sans plans, ont été mobilisés pour restituer les ghorfas sans uniformiser les volumes.

Aujourd’hui, le site est préservé, mais continue d’évoluer. Il accueille parfois des expositions, des événements culturels, ou des visiteurs venus du monde entier. Cette réactivation, même ponctuelle, donne une nouvelle vie au lieu sans en bouleverser la nature. Elle participe aussi à la sensibilisation du public sur l’importance du patrimoine bâti, y compris dans ses formes les plus simples.

Une influence jusqu’à la pop culture

Ce ksar a connu une notoriété inattendue grâce au tournage de scènes de la saga Star Wars : il a servi de décor pour représenter les habitations de la planète Tatooine, imaginée comme un monde aride et reculé. Ce clin d’œil, bien que secondaire, a contribué à attirer l’attention sur l’architecture saharienne.

Mais au-delà de son image de carte postale ou de décor de film, le Ksar Ouled Soltane mérite d’être considéré comme un modèle architectural à part entière. Il incarne une logique de construction résiliente, une maîtrise des ressources rares et une élégance brute, que de nombreux projets contemporains tentent aujourd’hui de réinterpréter. Il inspire des démarches architecturales sobres, ancrées dans le territoire et pensées pour durer. Ce type de bâti remet en question la standardisation des formes et la dépendance aux matériaux industriels. Il rappelle qu’un lieu peut être beau, fonctionnel et économe, sans renoncer à la force du geste artisanal. À l’heure des défis climatiques, ce modèle retrouve une actualité.

Ce que les professionnels peuvent en retenir

Visiter le Ksar Ouled Soltane, c’est renouer avec l’idée que l’architecture naît d’un besoin, pas d’une démonstration. Chaque élément y est pensé pour répondre à une contrainte spécifique : climat, sécurité, économie de matière, gestion de l’espace. Une leçon de rigueur et de sobriété utile à tous ceux qui conçoivent, réhabilitent ou décorent un lieu. Voici quelques enseignements à retenir :

- Travailler avec des matériaux locaux augmente la durabilité tout en réduisant l’empreinte carbone.

- Penser la ventilation naturelle et l’orientation solaire permet un confort sans recours systématique à la technologie.

- L’empilement vertical peut être une solution intelligente dans des contextes contraints.

- La cohésion du groupe peut se traduire dans une architecture collective et modulaire.

Une mémoire bâtie à préserver

Le Ksar Ouled Soltane est une démonstration d’une intelligence constructive, née d’un territoire rude et d’un mode de vie communautaire. Son architecture vernaculaire mérite une attention constante, autant pour les savoirs qu’elle transmet que pour les perspectives qu’elle ouvre.

S’intéresser à ce type de structure, c’est interroger notre rapport à l’habitat, à la transmission et à la sobriété. Ce patrimoine, loin d’être figé, peut nourrir les réflexions les plus contemporaines sur la construction durable, l’adaptation climatique et la valorisation des savoir-faire anciens.