Les huttes traditionnelles des Banyankole, peuple bantou d’Afrique de l’Est, ont une conception qui repose sur une organisation sociale précise, une répartition des rôles rigoureuse et un sens aigu de l’hospitalité. Chaque détail, du choix des matériaux à l’agencement intérieur, reflète les valeurs de cette communauté vivant principalement dans l’ouest de l’Ouganda. Ces constructions rondes en matériaux organiques offrent une fenêtre unique sur un mode de vie ancestral où rien n’est laissé au hasard.

Pourquoi la structure est-elle si particulière ?

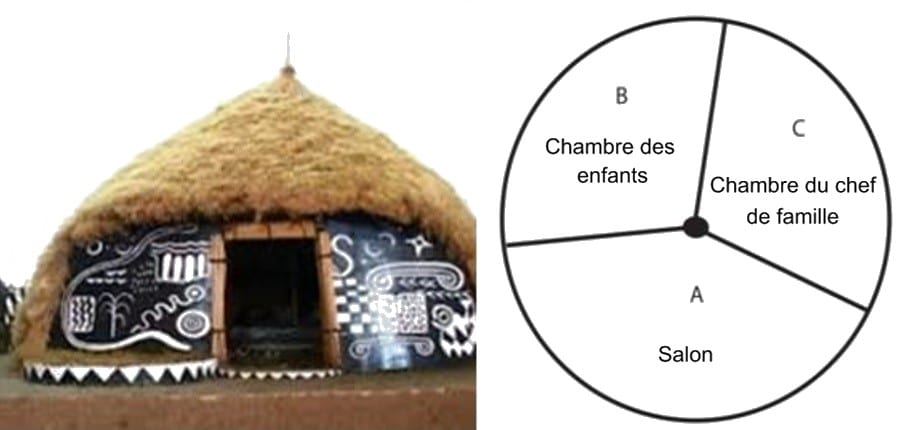

La forme circulaire des huttes est d’abord une réponse pratique. Elle offre une stabilité naturelle, une meilleure résistance au vent, et facilite la circulation à l’intérieur. Mais cette géométrie a aussi une portée symbolique : elle reflète l’unité de la famille et la centralité de certains rôles. Trois espaces principaux composent chaque habitation : le salon, la chambre du chef de famille et celle des enfants.

Ces espaces ne sont pas séparés par des murs massifs, mais par des éléments légers et mobiles. Cette fluidité permet d’adapter les fonctions selon les besoins. L’usage de branches flexibles, de chaume et de terre battue traduit un rapport fort à l’environnement. Les Banyankole ne restent jamais longtemps au même endroit. Ils suivent les ressources : pâturages pour les éleveurs, terres fertiles pour les cultivateurs. La maison est donc pensée pour être montée, entretenue, puis abandonnée sans regret.

Que représente le salon dans une hutte Banyankole ?

Le salon n’est pas juste un lieu de détente. C’est un espace multifonction. Il fait office de cuisine, de salle à manger, de zone de soins pour les jeunes veaux, et parfois même de dortoir d’appoint. Ce cœur de la maison n’a pas de porte fixe. On ferme l’entrée avec des branchages secs, appelés mihiigo. Les veaux dorment à proximité : leur présence et leur respiration sont perçues comme apaisantes.

Trois zones structurent ce salon :

- Orugyeegye : plateforme pour les pots à lait

- Amahega : espace du foyer (cuisine)

- Akarugu : côté de l’entrée réservé aux jeunes animaux

Chaque espace a une signification forte. L’orugyeegye incarne l’ordre familial. Le plus grand pot à lait, placé près du poteau central, appartient au chef de famille. Les autres, classés par taille et fonction, représentent les autres membres. Ce système visuel traduit la hiérarchie sans jamais le verbaliser.

La cuisine et son intégration dans l’espace

Le foyer est installé directement au sol, avec trois pierres ajustables. Cette souplesse permet de cuisiner avec des pots de tailles variées. Au-dessus, une étagère suspendue en bois et en fibres végétales (orutara) sert à sécher ou faire mûrir les aliments : céréales, bananes, viande, insectes… Cette installation simple, mais très bien pensée, optimise la chaleur du feu tout en préservant les denrées.

L’autre côté du salon abrite souvent des jeunes animaux : veaux, chèvres ou poules. Le contact avec les bêtes est quotidien, même dans l’espace de vie. On ne parle pas encore de « pièce de vie ouverte », mais l’idée est là. Le sol est recouvert de tapis d’herbe douce, entretenus par les femmes et les filles.

Les peaux d’animaux ajoutent confort et couleur. Deux tabourets suffisent : l’un pour le chef de famille, l’autre pour un visiteur de marque.

Où dort-on dans une hutte Banyankole ?

Deux chambres se cachent derrière le salon. Elles sont discrètes et pensées avec rigueur. La chambre des parents ne partage pas d’entrée directe avec celle des enfants. C’est un choix volontaire pour garantir l’intimité du couple. Cette pièce conserve un espace vide pour entreposer les objets précieux : armes, bâtons ou artefacts de valeur. Le lit, monté sur des pieux ou des termitières recouvertes d’herbe, est l’œuvre des femmes. Leur soin dans la préparation du couchage exprime leur rôle dans le confort.

Dans la chambre des enfants, le lit occupe toute la pièce. On y entre et on s’y allonge en file, les premiers arrivés allant au fond. Cette disposition garantit que les têtes soient tournées vers le mur extérieur, loin des bruits parentaux. À l’âge de 12 ou 13 ans pour les filles, et de 16 ou 17 ans pour les garçons, les jeunes quittent cette chambre. Ils se marient, construisent leur hutte, et prennent part à la transmission.

Une organisation qui reflète les rapports de pouvoir

Dans la culture Banyankole, l’habitat sert à rappeler, sans discours, les rôles de chacun. Le chef de famille dispose d’un tabouret réservé. Personne d’autre ne peut s’y asseoir. Il s’en sert pour bénir ou maudire. Lors d’un mariage ou d’une arrivée dans la belle-famille, il s’assoit pour prononcer ses vœux. Son pot à lait trône au centre du orugyeegye, tel un symbole de sa responsabilité. Cette position centrale, soutenue par le poteau principal, fait écho à son rôle de pilier familial.

La femme contrôle le stock de lait. Elle sait d’où il vient, à quoi il servira, et pour qui il est destiné. Personne d’autre ne peut y toucher. Elle décide des quantités, de l’ordre de service et garde le savoir-faire du beurre et des offrandes. Ce pouvoir est immense. Il structure le quotidien. Avec la commercialisation du lait, cette fonction s’efface. Et avec elle, une part de l’autorité féminine dans les zones rurales.

L’hospitalité dans les maisons Banyankole

Recevoir est une évidence. La maison est toujours prête. Une natte, une peau de bête, un tabouret suffisent. Le foyer reste allumé. Le lait est proposé en premier. Et le visiteur n’est jamais de trop. Les veillées, appelées okuterama, permettent aux jeunes de se rencontrer, d’échanger des contes ou de jouer. Ces moments justifient la taille des huttes : il faut de la place pour accueillir.

Même les vaches participent. Offrir une vache à un ami renforce les liens. Cela se fait autour d’un bol de lait partagé. La maison est alors témoin d’un engagement. Le bâtiment devient le garant d’un pacte. Cette générosité, concrète, influence directement l’architecture des huttes Banyankole.

Les chambres et les dynamiques de couple

La chambre des parents ne contient pas que des objets. Elle est conçue pour préserver l’intimité et faciliter l’amour. Le lit est positionné de façon à éviter tout bruit vers les enfants. Une anecdote revient souvent : les hommes s’aidaient du poteau central pour gagner en stabilité. On disait d’un mauvais amant qu’il accusait la peau d’animal d’être trop glissante. Cette plaisanterie en dit long sur l’importance accordée à la relation conjugale. L’architecture ne fait qu’accompagner ces usages.

L’acte sexuel, dans cette culture, a ses horaires. L’aube est préférée. Entre 2h30 et 4h30, les enfants dorment profondément. Ce respect des rythmes renforce la discrétion et la complicité.

Des façades parfois décorées

L’extérieur des huttes Banyankole reste sobre dans la majorité des cas. Les structures sont en bois souple ou en terre recouvert de chaume, sans fondations en dur. Mais dans certaines zones, notamment dans les familles plus établies ou lors d’événements, les façades sont ornées de motifs peints à la main.

Ces décorations varient. On retrouve des formes géométriques simples, des lignes ondulées, ou des dessins floraux stylisés. Les motifs sont souvent appliqués avec de la terre colorée, du charbon broyé, ou des pigments naturels extraits de plantes. Ces peintures sont refaites régulièrement.

Les raisons de ces peintures ne sont pas uniformes. Certains les utilisent pour embellir la maison, d’autres pour exprimer une identité ou marquer un moment fort comme une naissance ou un mariage. Ces marques extérieures peuvent aussi indiquer l’appartenance à un groupe ou refléter un statut social.

Dans les zones rurales, ces peintures deviennent parfois un langage visuel. Elles parlent pour la maison. Elles disent que l’on est accueilli, que la famille est fière, que les ancêtres sont honorés. Même si cette pratique reste moins documentée, elle montre que l’esthétique ne s’arrête pas à l’intérieur.

Ce que l’on peut retenir

La hutte Banyankole n’est pas une maison au sens moderne. C’est un outil social, un lieu d’apprentissage, un théâtre de la vie quotidienne. Sa structure ne résulte pas du hasard. Elle respecte des codes, des usages, des croyances. Elle traduit une philosophie où chacun a sa place, où chaque objet a un sens.

Ce que la hutte Banyankole nous apprend :

- L’architecture peut transmettre des valeurs sans discours

- La forme d’une maison reflète les dynamiques sociales

- L’intimité conjugale est protégée par le bâti

- Le partage du lait structure les relations de pouvoir

- Les animaux font partie intégrante de l’habitat

- L’hospitalité influence la taille et l’agencement des pièces

À l’heure où l’habitat se standardise, ces modèles anciens rappellent qu’un logement peut être un lieu de transmission. Et qu’il est parfois bon de s’inspirer de savoir-faire ancrés dans le quotidien.